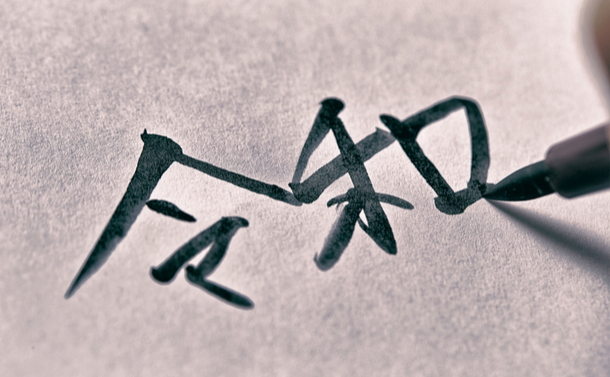

今も昭和の記憶とともに生きる沖縄。平成が終わり令和を迎えた沖縄のキーワードは自立

2019年05月01日

mnimage/shutterstock.com

mnimage/shutterstock.com2019年5月1日、元号が「平成」から「令和」に変わった。30年続いた平成。令和は何年続くだろうか。

本土では令和フィーバーがかまびすしいようだ。だが、ここ沖縄では(筆者は沖縄で暮らしている)、フィーバーはあまり感じない。平成を惜しむ気持ちはもちろんあるが、それよりも強く感じるのは、昭和という時代の存在感だ。

平成の前、63年の長きにわたり続いた「昭和」の記憶は、いまだに沖縄の人びとを捕らえて放さない。とりわけ強いのは、1945年の太平洋戦争末期の沖縄戦の記憶である。そこから1972年の沖縄返還までの米軍の占領期、沖縄の呼び方でいえば「アメリカ世(ゆー)」の記憶は、今もくり返し強烈に思い出され、昨日のことのように鮮やかに語られる。むしろ時間がたち、関係者が少なくなり、しがらみがなくなったことで、元号が令和に替わることをきっかけに、沖縄戦や「アメリカ世」の記憶について、語り始めた人さえいる。

そもそも沖縄では、戦争と戦後処理で支配者や帰属が変わるタイミングを、時代の区分としてきた。中国の冊封体制下にあった琉球王国時代の「唐世(とぅゆー)」、明治初期の琉球処分以後の「大和世(やまとぅゆー)」、先述の「アメリカ世」、その後、日本に復帰して再び「大和世」へ。元号による区分とは異なる歴史認識が沖縄には存在している。

沖縄の人々が、昭和の記憶とともに生き続けるのは、沖縄戦や「アメリカ世」の当事者であった日米両政府が、歴史を清算せず、むしろ忘却あるいは正当化しようとしていると感じるからだ。いまだに昭和も清算されていないのに、令和を無邪気に喜ぶことはできないのだ。

嘉手納基地(嘉手納町)や普天間飛行場(宜野湾市)は、米軍が沖縄戦での上陸と同時に占拠、あるいは建設した基地だ。普天間飛行場をめぐる有名なデマに、「何もない場所に米軍が建てた後、住民がその周囲に住み始めた」というものがある。いま普天間飛行場になっている一帯には、かつて村役場を中心とする集落があった。米軍が集落を破壊して飛行場を建設したというのが真実だ。

安倍晋三首相に近いとされる小説家が、自民党の勉強会でこのデマを事実のように話したことがあった。その時、沖縄の人々は昭和の記憶を生々しく蘇らせた。昭和は沖縄人の心の底に、いまも強く深く存在している。

衆院沖縄3区補選で当選した屋良朝博氏(右)=2019年4月21日、沖縄県沖縄市

衆院沖縄3区補選で当選した屋良朝博氏(右)=2019年4月21日、沖縄県沖縄市メディア各社の世論調査によれば、沖縄県内の有権者の約6~7割は、普天間飛行場の辺野古移設に反対している。2014年の沖縄県知事選で、現職の仲井眞弘多氏が敗れて以来、自公候補は選挙で移設の是非に触れない「辺野古隠し」を定石としてきた。今回の選挙で「辺野古隠し」が行われなかったことは、民主主義の観点から喜ばしい。

屋良氏は、選挙で「オール沖縄」の支援を受けたことや、沖縄タイムスの記者、論説委員をつとめた経歴などから、「革新派」の政治家と見られている。だが、彼の代表作『砂上の同盟』『誤解だらけの沖縄・米軍基地』を読めば、その思想が単純にイデオロギーで分けられるものではないことが分かる。

日米両政府が、普天間飛行場の県内移設を正当化するために使う「在沖海兵隊は抑止力」だという議論に根拠がないことを、屋良氏は一貫して軍事戦略の観点から解き明かしてきた。『砂上の同盟』が刊行された2009年のから10年間に、屋良氏の主張は全国に浸透した。実際、安倍晋三内閣は普天間県内移設の理由として、もっぱら「一日も早い普天間の危険性除去」を主張するようになっている。

沖縄の「革新派」の政治家は、沖縄戦の記憶を語り継ぎ、基地のない平和な沖縄を目指してきた。一方、沖縄の伝統的な「保守派」政治家は、沖縄戦の記憶を持ちつつも、自民党を支持し、米軍基地の受け入れとひきかえに経済振興を求めた。

沖縄の保守派の本流ともいえる故・翁長雄志氏(前沖縄県知事)は、1950年生まれで沖縄戦を体験していないが、父親から沖縄戦の体験を聞かされて育っている。2007年に安倍内閣のもとで出来(しゅったい)した教科書問題(高校の歴史教科書検定で、沖縄戦の「集団自決」に対する日本軍の強制性が削除された)をきっかけに、翁長氏は日本政府を批判するようになる。沖縄戦の記憶は、保守派の翁長氏と革新派を結びつけ、オール沖縄を誕生させた。

こうした「沖縄戦世代」の政治家に対し、玉城知事や今回当選した屋良氏は「アメリカ世世代」の政治家といえる。

屋良氏は1962年生まれ。アメリカが本格的にベトナムへ軍事介入していく時期に育ち、物心がつくかつかないかで日本復帰を迎えた。屋良氏より3歳年上の玉城知事も同じだ。彼らは幼年期にアメリカ人の圧倒的な豊かさを見せつけられ、ロックなどの開放的な文化に憧れを抱くという「原体験」を共有している。ベトナム戦争中、生きて帰れるかわからない米兵は戦場に行く前、沖縄であり金をはたいて遊んだ。刹那的で享楽的だが、生死をリアルに見据えた切実な「空気」もまた、彼らは知っている。

玉城デニー知事=2019年2月14日、那覇市の沖縄県庁

玉城デニー知事=2019年2月14日、那覇市の沖縄県庁家族を通じて米軍に触れ、アメリカ文化に接して育った玉城知事と屋良氏は、「革新派」にはなれない。米軍基地の存在を全面的に否定することは、彼ら自身の生い立ちを否定することにつながりかねないからだ。とはいえ、彼らは自民党を支持する旧来の「保守派」にもなりえない。自民党の立ち位置が現実から乖離(かいり)してしまったからだ。

自民党の変容はいつから進んだのか。「沖縄戦世代」の翁長氏が自民党県連幹事長を務めた1990年代にはまだ、自民党を通じた中央―地方間の富の再分配機能が生きており、それが可能だった。島田懇談会(橋本龍太郎政権が1996年に設けた官房長官の私的諮問機関。島田晴雄慶応大教授が座長を務めた)で決定された計836億円の振興事業をはじめとする莫大な沖縄振興予算は、バブルが崩壊した後も世界第2位の経済大国の座を維持していた、日本経済の底力によるものだ。

だが2000年代に入り、日本経済の低迷が深刻化するなか、国の財政は厳しくなり、自民党による富の再分配機能は必ずしも機能しなくなった。小泉純一郎内閣で実施された国と地方の「三位一体改革」、世界を揺るがせた2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災を経て、自民党政権には

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください