“立憲主義の柔らかいガードレール”が無力化されたわけと日本国憲法の現状を検証する

2019年04月29日

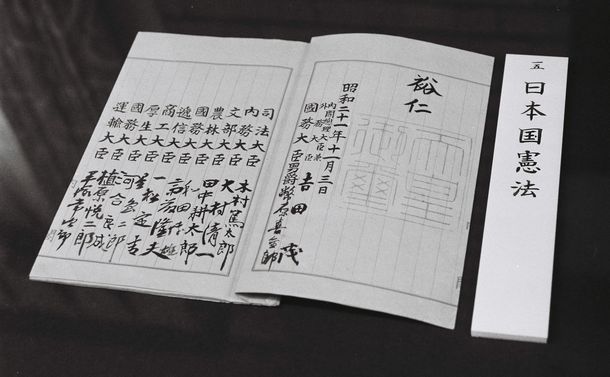

日本国憲法の原典

日本国憲法の原典勝手気儘な権力と盲目的な偶然の支配する、長いあらたな一日を前にして、神の被造物である森羅万象は、刑の執行をいつものように延期され、自己破壊を再び免れて、苦痛と緊張の中に横たわっていた=W.H.オーデン『不安の時代』(1993年、国文社)

さる4月1日、新元号「令和」が発表された。世間は新たな時代がやってくるとばかりに、フィーバーの様相だ。狂騒のうちにこの時代が抱える本質的問題から目を背けていいのだろうか?

私はそうは思わない。令和の幕開けにただ単に“リセット”するのでなく、目の前の現実を正確に把握し、「昭和」が抱えた病理にその場しのぎのあて布しかしてこなかった「平成」についての反省を、いかすよう努めなければならない。

大きな反省のひとつが日本国憲法への我々日本人の向き合い方だ。日本国憲法は、「平成」の終わりにあたり、ノックアウトされダウン寸前にみえる。

日本国憲法をめぐる議論の最大の問題は、戦後の日本が抱える現実的必要性に迫られ、難易度の高い対処療法的解釈論を駆使した結果、文言の射程や外延がむしろ不明確になり、改憲派も護憲派も「現実に影響がなければそれでよい」という通奏低音の上で「協奏」した点にある。

「変えても何も変わらない」という、いわゆる“安倍加憲”提案は、この通奏低音の上での「協奏」の最高度かつ無責任な昇華形態である。

「変えても何も変わらない」という、トートロジーのような憲法“改正”提案や、文言からはおよそ読み取れない規範の導出、その裏返しとしての明確かつ一義的な文言への違反ないし挑戦……。昭和のあの戦争後、われわれが手にした新憲法とこれを取り巻く法文化は、平成の終わりにどのように総括されるべきなのか。

民主政治(ここではアメリカ社会を念頭においているが)における「相互的寛容」(競い合う政党が、お互いを正当なライバルとして受け容れるという理解)と「自制心」(組織的特権を行使するとき、政治家は節度をわきまえるべきであるという考え)という暗黙の規範を、硬いガードレールともいえる「制度」や法的義務との対比で、“民主主義の柔らかいガードレール”とする説明がある(スティーブン・レビツキ/ダニエル・ジブラット『民主主義の死に方』〈2008、新潮社〉)。こうした民主主義的な暗黙の規範が、誰が為政者になっても、政敵を正当なライバルとみなし、自己が権力者になったときも、自己にのみ有利に権力行使をしないという歯止めになっていたというのだ。

しかし、近時、この“柔らかいガードレール”は、社会の分断に呼応するかたちで、極めて弱められているという。

この表現に倣えば、我が国にはかつて“立憲主義の柔らかなガードレール”があった。

Sakuoka/shutterstock.com

Sakuoka/shutterstock.com檻(憲法)とライオン(権力)のたとえを借りるならば、檻の隙間は広かったが、この隙間を、無形のガードレールで埋めて、ライオンを統制していたといってもいい。

しかし、今やこのガードレールが無力化している。不文律や暗黙の制限的憲法解釈、そしてそれへの権力の緊張感は喪失し、権力という車は車道も歩道も関係なく、縦横無尽に走り回っている。

だが、これはなにも権力だけの問題ではない。立憲主義のガードレールが無力化したことには、われわれ個人の責任も大きいというのが、本稿の問題意識である。

立憲主義の柔らかいガードレールを無力化した平成という時代と日本国憲法について、権力と個人、そして権威の三つの視点から、以下検証したい。

憲法の役割は、われわれ個人の自律と多様な生の構想の確保、国家権力への授権、その権力の統制、国家のあるべき姿を示すもの、など様々である。そのどれも排除されるべきものではないだろう。

しかし、あくまで憲「法」(constitutional “law”)なのだから、法としての役割をどこまで果たしているかが検証されねばならない。法としての役割とは、自由や権利の基準(ライン)を設定・提示し、これを何らかの強制力によって担保する役割である。

はたして日本国憲法は、これらの役割を果たしているのだろうか?

以下に検討するが、結論を先に言えば、日本国憲法は「お願い」ベースでしか、そうした役割をはたすシステムを有していない。そして、その「お願い」は二者に向けられている。統治権力と、われわれ個人に対してだ。

Zolnierek/shutterstock.com

Zolnierek/shutterstock.com政治部門の憲法違反を監視するのは、非政治部門たる「司法権(裁判所)」の役割である。日本国憲法も、81条で裁判所による一切の国家行為に対する違憲立法審査権を謳(うた)っている。

日本国憲法には、裁判所において権利侵害からの救済を受ける手続的な権利として、裁判を受ける権利(32条)が規定されている。裁判手続きを利用して憲法問題を解決する際にネックになるのが、「誰か」の「具体的」な「権利侵害」がなければ司法権の発動を求められないという“事件性”の要件(裁判所法4条)というハードルである。

すなわち、「裁判を受ける権利」が門戸を開いているのは、基本的には特定の「個人」に対する具体的な権利侵害の救済であり、それは日本国憲法第3章「国民の権利」という人権カタログの救済に対応している。

一方、第4章(41条~)以降(及び第3章以外)のいわゆる「統治」の規定については、裁判を受ける権利を享受・行使する主体を原則的には観念できない。

例えば、第3章「国民の権利」における表現の自由は、制限された表現主体に平等違反があれば、不平等な境遇にある当事者(特定の“誰か”)が訴え出ることができる。

しかし、「統治」の規定にあっては、内閣がすべての法律の中身を政令で決める法律を制定し、「唯一の立法機関」(41条)である国会を無力化しても、法定の要件を満たした臨時国会の召集を無視しても(53条)、恣意的な解散権を行使しても(69条)、さらに進んで、象徴天皇制が途絶えるような制度設計を法定しても、これまでの政府解釈の限界を越えた安保法制を制定しても、いずれも具体的な誰か個人の権利を害していないため、原則として個人の名で提訴することはできない。

これは、現行憲法では、「統治」に関して、「憲法が事実上国会・内閣の解釈に委ねられていること」を意味する。つまり、司法部門ではなく政治部門の憲法判断が最終的判断であり、われわれ主権者が、司法権を媒介して是正を求める手段は、原則的にはない、ということを意味する(宍戸常寿『司法のプラグマティク』〈法学教室322号2007〉参照)。(ただし、法律による一部機関訴訟は例外である)。

このことの最たる表出が、「高度に政治性を有する国家行為」に関しては裁判所の判断を控えるとする、いわゆる「統治行為論」ではなかったか。ちなみに、前出の宍戸教授は、「統治行為という概念を消去すべきです」と発言をしているが(2018年11月27日付朝日新聞朝刊)、これは、統治に関する憲法判断を完全に司法に服せしめてこそ「法の支配」の貫徹であるという価値判断に根差した発言であろう。

以上のとおり、日本国憲法には、構造上「統治」について、裁判所が憲法適合性を審査する“仕組み”がはじめから抜け落ちており、統治権力が、統治に関する憲法規範を乗り越えたときに、強制的に是正・執行するシステムが内蔵されていない。

では、この事態に憲法は沈黙するしかないのだろうか。

ここで、憲法が用意した規定が、憲法99条の「憲法尊重擁護義務」である。

九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法は、天皇以下公務員という公権力行使の主体に、憲法を「尊重」し「擁護」する義務を負わせている。しかし、これに違反して「尊重」も「擁護」もしなくても、具体的なサンクションや強制的に「尊重」や「擁護」をさせるシステムは、ない。

別言すると、憲法規範が遵守されるかどうかは、強制的な手段によって担保されているのではない。「自浄能力」のみを予定し、それに依存している。つまり、たまたま「善き統治者」であれば守られる憲法なのだ。

当然、統治者が「善き統治者」として振舞うかどうかは、憲法ではどうすることもできないため、結局は、不文律や統治者の節度といった“立憲主義の柔らかいガードレール”頼みになる。ところが、既述のとおり、もはや近時、ガードレールは機能していない。とどのつまり、憲法によって統治権力を統制する仕組みを作らなければ、この国に「法の支配」の完成は到来しない。

ここまでが、憲法からの権力への「お願い」である。

次に憲法から個人へのお願いについて考えてみる。

憲法尊重擁護義務と対をなす表裏一体の規定として、憲法からわれわれ「個人」へのお願いだと考えられのが、憲法12条の

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください