尊重擁護義務を不断の努力で果たしてこられた天皇。憲法を裏切った権力と市民

2019年04月30日

内外記者団との初の公式会見にのぞむ天皇、皇后両陛下。「私にとって憲法として意識されているのは、日本国憲法」と新しい皇室のあり方について語った=1989年8月4日

内外記者団との初の公式会見にのぞむ天皇、皇后両陛下。「私にとって憲法として意識されているのは、日本国憲法」と新しい皇室のあり方について語った=1989年8月4日 「憲法尊重擁護義務」は平成で終わったのか(上) “立憲主義の柔らかいガードレール”が無力化されたわけと日本国憲法の現状を検証する

立憲主義の柔らかいガードレールを無力化した平成という時代と日本国憲法について、「『憲法尊重擁護義務』は平成で終わったのか(上)」に引き続き、考えていきたい。

本稿の問題意識にからんで示唆的な議論を提示されているのが、憲法学者の山本龍彦教授である。山本教授は、「『憲法尊重擁護義務』は平成で終わったのか(上)」で触れたアメリカの憲法学者・キャス・サンスティーン前掲書『#リパブリック』(勁草書房 2018)の解説の中で、サンスティーンの議論と日本国憲法との接続可能性について以下のように述べる。

「日本では、個人が政治的主体(「市民」)として「自由」を公共的に行使するという憲法文化は根付いていない可能性があ」り、「消費者的『自由』が憲法上の自由とイコールのものとして観念されがちである」。しかし、このような実態へのカウンターとして、日本国憲法13条の「公共の福祉」や前文の「われらとわれらの子孫のために諸国民の協和による成果と、……自由のもたらす恵沢の確保」といった「崇高な理想と目的」を、「全力を挙げて」達成することを誓うとの文言とともに登場するのが、憲法12条の「不断の努力」である。

この文脈において、日本国憲法もまた「「消費者」的ではない―ある種の「政治的義務」を負った―個人が前提とされ」、「サンスティーンが構想するような、熟議民主主義を採用し、自らと異なる『他者』の見解に触れること、集合的な「共有経験」をもつことを我々に要請している」とも解釈可能だとの見解を示している。

これこそが、日本国憲法が12条の「不断の努力」を通じて、われわれに規範的要請として語り掛ける、憲法からわれわれ個人への「お願い」である。

すなわち、われわれの自由や権利の最大の敵は、われわれ自身の無気力や自分の好む情報や価値観のみで構成された「同質な小部屋」であり、翻って、憲法の要請する「不断の努力」は一人一人の公共性への“嫌々の”コミットメント及び異質な他者との“無理やり”のふれあいによってこそ満たされ、それこそが、我が国の憲法を生きた規範とする、もう一つの“立憲主義の柔らかいガードレール”なのである。

「不断の努力」とは「運動」のみを指さない。現在の日本社会では、日本国憲法の価値を護るべしという(広く)リベラル勢力においても、自己と異質なものや見たくない不都合なものを排除するという、個別化・純化・統一化の病にかかっていないか。これは、リベラルだけの問題ではなく、憲法の価値を攻撃する勢力もまた、情動的な耳障りの良い情報と価値にしか触れない「繭」の中に閉じこもっている。

この両陣営の「蛸壺(たこつぼ)化」は、その他の多くの市民の「無気力」と「無関心」を生み、無気力の病理はいまや日本社会全体を覆い、我々の自由や民主主義を自ら後退・無力化させる時限爆弾となっている。このことと国家権力や個人にとっての“立憲主義の柔らかいガードレール”の無力化は無関係ではないどころか、論理的に必然な関係にあるだろう。

以上のとおり、我々が真に多様で異質な「他者」にコミットするという「不断の努力」(12条)を通した日本国憲法の規範的要請に応え、公共性への無関心や無気力と決別することによってのみ、憲法に息吹が吹き込まれる。これに呼応して、「法尊重擁護義務」(99条)が生きた規範として再定位されるのではないだろうか。

このわれわれ個人個人と憲法と国家権力の間の相互的なダイナミックと緊張関係の連動自体が、憲法の明文では表現しきれない、“立憲主義の柔らかいガードレール”であり、日本国憲法が我々に囁(ささや)く核心的メッセージであり、暗闇を照らすヒントなのである。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

99条と12条は合わせ鏡の表裏一体の規定である。だが、これまでわれわれはどこか他人任せだったり、自分が「気持ちの良い」言論及び価値空間のみに居ようとはしてこなかったか。自戒を込めて、そう思う。さらに言えば、「技術革新が起これば社会は良くなる!」「誰かヒーローがでてくれば政治は変わる!」という言説は、自分ではない「“誰か”がきっとよくしてくれる」という思考停止だ。

beeboys/shutterstock.com

beeboys/shutterstock.comそれはわれわれの不断の努力の放棄であり、その結果としての立憲主義のガードレールの社会から霧消であり、それが憲法自体の規範力を低下させてきた。その結果、われわれ市民社会から権力の節度と緊張感が失われたのは否めない。

「公」(公共性)は「私」からしか調達できない。多様でかつ神秘的な「私」が切り崩されていることに“いちいち”抗議しなくては、知らぬ間に「私」は掘り崩され、いずれ「公」の波に飲み込まれてしまう。結果として残るのは、「公共性」の調達先を失って緩み切った「公」である。

このような事態においては、万人が抵抗し闘争しなければならないはずである。「公共性」という種をまき水を注ぐのは、私たち一人一人しかいないからだ。99条の「憲法尊重擁護義務」の規範としての力の源泉は、12条のわれわれ一人一人の「不断の努力」なのである。

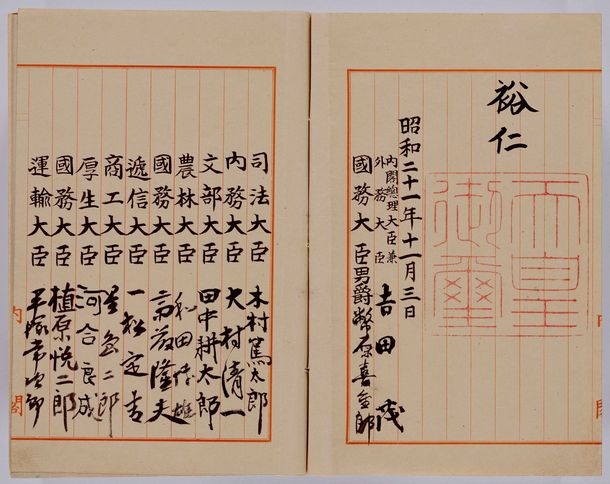

日本国憲法の公布原本=国立公文書館蔵

日本国憲法の公布原本=国立公文書館蔵そんな中、憲法を尊重擁護するため、まさに不断の努力をされている存在がある。

「平成」の時と名を背負った今上陛下である。

憲法99条は、憲法尊重擁護義務を負うものとして、まず「天皇」を挙げる。では、今上陛下は、どのように憲法を尊重し、擁護したのであろうか。今上陛下のふるまいは、平成の世が終わっても参照すべき、日本国憲法の「憲法尊重擁護義務」及び個人の「不断の努力」を提供する。

以下では、今上陛下のご譲位についての「おことば」に関する憲法学者の石川健治・東京大学教授の議論を紹介しながら、憲法尊重擁護義務と本来その憲法の名宛人の一人であるはずの権力主体の不断の努力について、検討したい(以下「」発言部分は、石川健治・姜尚中「対談 象徴としての天皇と日本国憲法―今上天皇の「退位」を巡る考察―」『すばる』40巻1号(2018)の石川発言である)。

東京大学法学部教授の石川健治さん

東京大学法学部教授の石川健治さん しかし、石川教授は、逆説的ではあるが、「憲法1条のいう「象徴」であるために、日本国憲法が用意した舞台は、憲法7条にある10項目の国事行為しかな」く、しかもその多くが「国民に見えないところで行われる仕事」であるとし、「これではあまりにも舞台が狭過ぎて、国事行為だけやっていたのでは象徴性が失われる、というジレンマに陥」ると指摘する。「日本国憲法の象徴天皇制は、そのままでは象徴としての天皇が先細りしていく制度設計になっている」と。

国民に見えない儀式や文書の認証だけでは、「象徴性が弱まり、システムとしての象徴天皇制がもちこたえられない」。とすれば、「1条が想定する象徴としての在り方を、国事行為とは別立てで目指すことにな」り、「象徴性の不足を埋めるために、『象徴としての行為』を自らの地道な努力で積み上げてこられた」結果が、現在の陛下のありようになったという。

また、生身の人間を象徴と設定した現行制度において「代行不能の象徴的行為には、それを担う天皇の身体的・肉体的限界がありますから、退位システムを予めビルト・インしておかなければ象徴天皇制は持ちこたえられない」ことから、退位システムを備えていないのは憲法の不備であると言わざるを得ない、とする。

権力分立は、その名のとおり、権力を拮抗させるプロジェクトであるから、「国家における遠心力を働かせる装置」である。「三権分立してしまったら、ばらばらになるのが自然」だが、現実にはばらばらにはなっておらず、統合作用が働いている。我が国では“憲法価値を体現した天皇制”という意味的統合作用を担ったのが、今上陛下であった。私見では、象徴天皇制は、この統合作用と同時に、俗世の権力を“けん制・抑止する権威”という日本に特殊なパワーバランスの保持を構成してきたとみている。

石川教授は、このような「「天皇」という装置」について、抑圧的作用の危険を指摘する一方で、「非常に豊かな包摂力のある装置」であるとも評価し、今上陛下が象徴的行為として行われてきた様々な行為について、「天皇に期待される象徴とは一体何なのかと考えると、おのずから決まってくるはずなので、その点では、ほとんど非の打ちどころがないような選択を、今の天皇はしてこられたと思いますね。」と言う。そして、「次の代以降の天皇が、憲法の中で与えられた適合的な役割を果たそうということになると、結局は、ほぼ今上天皇と同じようなことになるのではなかと思っています」として対談は締めくくられる。

石川教授をして、憲法適合性の観点から「非の打ち所がない」と言わせしめた今上陛下の言動は、まさしく「憲法尊重擁護義務」のお手本とも言って過言ではない。と同時に、現行憲法において「象徴天皇制」を憲法適合的に存続させる行動様式は今上陛下のそれそのものであり、今上陛下のふるまいは象徴天皇制の完成形であると断言できるのではないだろうか。

北海道地震の被災者に声を掛ける天皇、皇后両陛下=2018年11月15日、北海道厚真町の総合ケアセンターゆくり

北海道地震の被災者に声を掛ける天皇、皇后両陛下=2018年11月15日、北海道厚真町の総合ケアセンターゆくり本稿のタイトルを「『憲法尊重擁護義務』は平成で終わったのか」とした所以(ゆえん)はここにある。

憲法尊重擁護義務が課せられる天皇は、比喩ではなく、まさに憲法尊重擁護義務を不断の努力で果たしてこられた。しかも、忘れてはならないのは、今上陛下が、明文で定められたルールのみを忠実に遂行してのではなく、ご自身で憲法適合的な能動的「象徴天皇像」を創造し、実行されたということである。

とすると、現在かたちづくられた象徴天皇制のお手本は、極めて“属人的”な要素が強いということになる。だからこそ、石川教授は憲法適合的な象徴天皇制の在り方として何らかの規範や命題を掲げるわけではなく、「今上陛下とおなじようなことになる」と、特定の人間の言動を適示したのだ。

だがここに、日本憲政史の抱える根深い問題が露呈する。それは、「人の支配」である。すなわち、ここまでも縷々(るる)見てきた通り、日本国憲法を中心とした憲政秩序は、一重に「たまたま」“善き統治者”であったり「たまたま」“公民的徳性を備えた個人”であれば「たまたま」円滑に遂行されるという、極めて属人的な要素に強く依存しているのである。

「誰かがうまくやってくれている」「そこまではやらないだろう」という甘えと依存の肥大化は、誰になっても守らせることができ、安定して継承できる「制度」の構築を逆に阻んだ。我が国はいまだ、法の支配や法治国家としての内実を持ち合わせていないと言わざるを得ない。

このたびの御代替わりによって、次代の天皇陛下が憲法適合的な象徴でいるためには、現在の憲法構造のなかでは、彼がどのような属人的なふるまいをするかにかかっている。今上陛下と同じふるまいをするか、新たな象徴像を模索なさるかはさておいて、天皇が象徴たりうる存在であり続けるためには、現行憲法が用意した行動オプションでは足りず、陛下ご本人が能動的に象徴像を獲得せねばならない建付けになっているからだ。

象徴天皇制が象徴天皇制として存在するための制度的担保はなく、これまた陛下御自身が構築する立憲主義のガードレールに依存している。さらにいえば、制度的には歴史上もっとも厳しい「男系男子」の要件を下位規範たる皇室典範が設けていることや、女性宮家創設及び女性・女系天皇を認める規定が存在しないことから、このままでは皇室制度は間違いなく途絶えるだろう。

いささかパラドキシカルではあるが、現状の皇室典範は、皇室制度を食い殺してしまう、「違憲」の制度といっても言い過ぎではないのではないか。

世論調査によると、国民の多くが皇室制度を支持しているにもかかわらず、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください