平成の危機的状況は何も変わらないのに「バンザイ!」を叫ぶお手軽な社会でいいのか

2019年05月02日

新天皇陛下の即位を伝える号外を求める人たち=2019年5月1日、東京都千代田区

新天皇陛下の即位を伝える号外を求める人たち=2019年5月1日、東京都千代田区テレビも新聞も「令和バンザイ!」の大合唱だ。実際、4月30日の深夜は全国各地でカウントダウンのお祭り騒ぎ。何かと言えば「平成最後の「令和最初の」の形容が連発され、“新時代”なる認識が喧伝(けんでん)され続けたこの間の日々を、改めて思う。

私は呆れ果てている。元号廃止を叫びたいのではない。いや、アメリカには存在しないものだという理由だけでも、私は元号を否定したくない、むしろこの制度を維持したいと努めている立場だと書いたら、読者は意外だと受け止められるだろうか。

ただ、世の中総出で“新しい時代”が叫ばれ、手放しで慶(よろこ)ばない者はいないかのように演出されていく現実が情けなく、悲しい。なぜなら新時代など訪れていないからだ。

元号が変わったことは事実でも、そんなものは日本国内だけの取り決め以上でも以下でもなく、第一、私たちが置かれている危機的状況が、これっぽっちも改められたわけではないのである。

沖縄の米軍基地。徹底的な大企業中心社会。“働き方改革”“一億総活躍プラン”“女性の活躍促進”“人づくり革命”等々、人間を経済成長の道具として動員していく国策の数々。権力の正当性が疑われるモリ・カケ事件。国の存立を左右しかねない統計偽装。消費税増税。被曝者たちの人生を狂わせ続けている福島第一原発事故と、それでも止まない原発推進。

対米隷属と対(つい)をなす憲法改正スケジュール。戦争の可能性。ネトウヨ差別主義者らの跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)国民をどこまで嘲笑できるかを競い合ってでもいるかのように、暴言しか吐けない与党政治家たち。トランプ大統領の恐怖。安倍晋三首相・・・。

ありとあらゆる困難のどれもこれもが、何の問題もないことにされていく。チャラにされる。こうまでお手軽な社会が、この世にあってよいものなのだろうか。

Laborant/shutterstock.com

Laborant/shutterstock.comくどいようだが、私は元号廃止論者ではない。日頃は地続きを地続きとして表現しやすい西暦を使っているが、これとて所詮(しょせん)はキリスト教暦でしかないのであって、欧米列強の世界支配とともに広げられたカレンダーなのである。元号だけを非難して、西暦を普遍的な真理と思い込むのは筋が通らない。元号のある国ならではの理想も希望も私にはあるけれど、それについての詳細は機会を改めるとして――。

元号には、リセット機能という心理的陥穽(かんせい)が付き纏(まと)う。維持する以上は、これを克服してこその人間の知性ではないかと私は考えるが、この陥穽は半世紀前にかえって正当化され、定着してしまっていた。

罪深かったのは、いわゆる「司馬史観」だ。後に国民作家の異名を恣(ほしいまま)にすることになる司馬遼太郎氏は、政府が“明治100年”の大キャンペーンを展開していた1968年、サンケイ新聞(現、産経新聞)紙上で大河小説『坂の上の雲』を連載。秋山好古・真之兄弟に託して日本近現代史上における日露戦争の意義を礼賛する一方、太平洋戦争による破滅へと突き進んだその後を批判して、“明るい明治・暗い昭和”などといった、時代を元号で区切って評価する手法を流行させた。

どれほど面白く、売れた作品でも、「小説イコール史実」であるはずもない。明治期に端を発した大日本帝国への野望が、昭和前期の悲劇に直結したのだから、両者を対立させた議論が不可能なのは明白である。そもそも、朝鮮半島をはじめとするアジア侵略のただ中にあった時期の日本を、人間の成長譚における少年期のように描くこと自体が不遜で独善に過ぎていた。

にもかかわらず、司馬ファンの多く、あるいは指導的立場にいる人々が、こうした歴史認識をそのまま我がものとしていった。“明るい明治”のイメージは、負けない戦争と帝国主義の美化に通じる。いずれかの時点でそのことに気づいたらしい司馬氏本人が拒否し続けた『坂の上の雲』の映像化も、彼の死後、2009年11月からから11年12月まで、NHKのスペシャル大河ドラマとなって実現するに至った。

明治150年記念式典で式辞を述べる安倍晋三首相=2018年10月23日、東京都千代田区の憲政記念館

明治150年記念式典で式辞を述べる安倍晋三首相=2018年10月23日、東京都千代田区の憲政記念館今回の「令和」フィーバーもまた、その延長線上にある国威発揚イベントであると断じて差し支えない。

1979年に施行された元号法では、元号は政令(内閣が制定する命令)によって定められることになっている。「昭和」が「平成」となった際、だからといって前面には出ようとしなかった竹下登首相(当時)とは対照的に、安倍首相は改元を政治的に利用し尽くした。

新元号の発表直後に行った記者会見で、「令和」は日本の「万葉集」から採られたと特に強調。近年の中国人や韓国人に向けられる差別や憎悪に満ちた言説と表裏一体の“日本スゴイ”アピールばかりを述べた後の質疑では、元号の話題がいつの間にか“働き方改革”や“一億総活躍社会”など、自らの政策の自画自賛にすり替えられていた無惨が記憶に新しい。

元号は中国の古典を典拠とするのが伝統だ。国書(和書)からの採用は史上初だが、そう仕向けたのは安倍氏に他ならなかった。かねて「国書からが望ましい」とする旨の発言を重ねていたのは周知の事実で、その線に沿った案がいくつも出されていたが、最近の報道によると、安倍氏の関与は、そんなことだけで済んではいなかったようである。

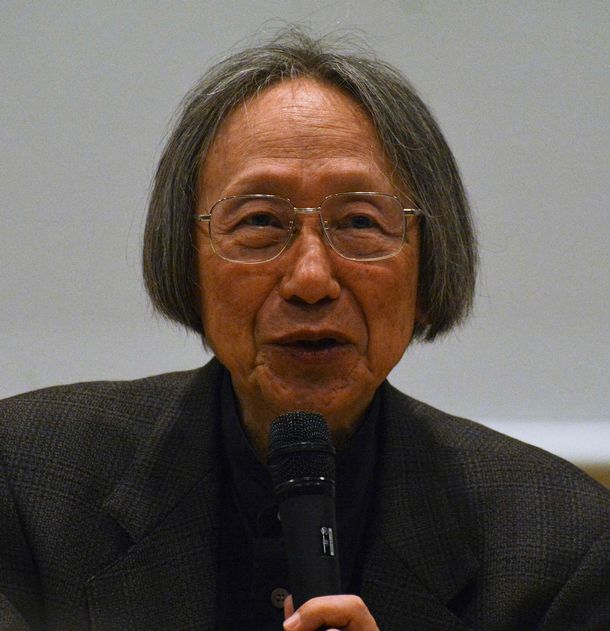

中西進さん=2019年3月24日

中西進さん=2019年3月24日見事なスクープだと舌を巻いた。「令和」が安倍氏の肝いりで、有識者会議「元号に関する懇談会」でも誘導が行われたらしいという、すでに広く流布された情報を考え合わせると、私自身の「令和」に対する態度はおのずと決まってくる。

しばしば指摘されているように、「令」の字が「命令」の「令」であることも決定的だ。「令」には「うるわしい」の意味もあると言われても、目下の政治や社会であれば、「命令」の「令」が真っ先に連想されるのは自然の成り行きで、にもかかわらず「令」を持ち出した神経が許せない。

海外のメディアでも取り沙汰されているようだが、NHK第一ラジオが当初は「年令の令」と伝えておきながら、「齢」の字との誤解を避けようとしたのか、7分半ほどしてからわざわざ「正しくは“令を下す”の令です。“命令”などの令です」と言い換えていたのが印象深い。

友人に教えられて放送内容を確認したが、近年におけるNHKの報道姿勢に照らせば、これは単なる言葉の綾(あや)ではない。NHKはリスナーに、政権の意向を忠実に“下げ渡した”のに違いないと理解せざるを得なかった。

安倍氏個人に私物化され、あまつさえ「命令」の「令」を構成要素とする元号など、絶対に認められない。などと一人で吠えたところでどうしようもないにせよ、ともあれ私は、「令和」の使用を全面的かつ永久に拒否することを、ここに誓う。

実は私が元号を否定しなくなったのは、「平成」の後半になってからのことである。構造改革の美名の下、政府の主導でアメリカへの同化が進められていく構造に関する取材を重ねていた日常と、過去の戦争への反省を行動で示し、これからの戦争も許すまいとする明仁上皇の振る舞いを、素直に嬉しく感じたためだった。

現代の日本で民主主義が機能していないのは、差別がまかり通っているのは、しかも、天皇制のせいではない。歴史をとことん遡(さかのぼ)ればそうなってしまうのだとしても、少なくとも直接の元凶はアメリカであり、彼らのスタンダードとしての新自由主義であり、彼らの命令を丸呑みし、私たちを奴隷のように扱ってやまない政治体制であり、何よりも、そんなものどもに抵抗もせず、諾々と服従することにためらいがない私たち大衆自身であるはずだ。

だから私は、たとえば銀行や病院で何かの書類に年月日を記入する際も、印刷された「平成」の二文字を二本線で消しては西暦に書き直す作業をしなくなっていた。旧知の編集者に求められるまま、この3月には平成史をテーマにした書籍を上梓したりもした(『平成とは何だったのか』秀和システム)。

日頃の反権力的な表現活動を評価してくださる読者の間には、少なからぬ批判があるらしいことも承知しているが、嘘は言えないので仕方がない。自分自身が身を置いているジャーナリズムの世界の内部でさえも、時に周り中が敵に見えてくるような孤独を味わっていたので、余計に救いが欲しかった。

今度の天皇がどのような人物で、どう行動するつもりなのかを、私はまだ知らない。明仁上皇にもまして素晴らしい天皇であったとしても、私には「令和」を使うつもりが金輪際ないけれど、ともすれば絶望を余儀なくされそうにも思えてくる政治や社会にあって、せめて救いではあってほしいと願う。

私たちはあまりに愚かである。権力者やその周辺にいる仕掛け人たちにいいように操られて恥だとも感じず、ただ唯々諾々と従い、お祭り騒ぎに酔い痴れている。だから、平成の次の天皇には、先代に引き続いて時間稼ぎをしてもらいたいと思うのだ。甘えすぎているのは承知している。しかし、もう少しの時間があれば……。

やがていつの日か、私たち自身の手で、天皇はあくまでも象徴としながら、この国を大日本帝国のくびきから解き放ち、近現代史の負の遺産を清算する時代を導いた暁にこそ、私は「新しい時代」を叫びたい。もちろん、歴史は地続きであることを忘れずに、心の中だけで。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください