ビッグデータで進化する「異文化理解力」を前提にフランスとの駆け引きを考える

2019年05月12日

記者会見に臨む仏ルノーのジャンドミニク・スナール会長(左)と、日産自動車の西川広人社長兼CEO(最高経営責任者)=2019年3月12日、横浜市の日産本社

記者会見に臨む仏ルノーのジャンドミニク・スナール会長(左)と、日産自動車の西川広人社長兼CEO(最高経営責任者)=2019年3月12日、横浜市の日産本社 ゴーン逮捕後、一度は日産、三菱自動車との3社でのアライアンス・ボードによる共同経営に合意していたルノーが、1か月もしないうちに再び経営統合を日産に持ち掛けた。競争の激しい自動車業界での生き残りを考えると、これは十分予想できたことではあるが、いかに日産株の4割以上を保有する大株主とはいえ、この短期間の変化はグローバル・スタンダードから見ても普通ではない。

そもそも、ゴーン前会長は逮捕前、日産の小型バンの生産をフランス北部の工場に移設して200人の雇用を生み出すとマクロン大統領に話すなど、両社は経営統合への動きに踏み出しつつあった。この地方は失業率が10%を超えている。ルノーにすれば、彼の逮捕など紆余(うよ)曲折があったが、既定路線に戻そうとの判断だろう。

一方、日産としては、ゴーン前会長が去り、これからが現経営陣の真価が問われる時である。ルノーの提案は共同持ち株会社方式で、日本の地方銀行が再編時に使ってきた手法と似ているが、両社は既に研究開発や生産、購買、物流、人事の共通化など、実質的な統合が進んでいるため、地銀で言えば持ち株会社が目指す将来像の仕上げ段階に入っている。

従って、フランスの工場への生産集約化に反対するならば、経営の観点からもより合理的な対案を出す必要があるほか、低迷している販売の立て直しも早急に行い、現状維持の優位性を示す必要がある。なぜなら日産に与えられた選択は、「ルノーからの独立」か「経営権の確保」の二つであり、株主の立場からすれば、経営再構築コストのかかる(=株価低迷の懸念がある)前者は選択肢にならないからだ。

この間、4月15日にはパリのノートルダム寺院が火災にあったが、報道の中には、生活の苦しい人達ではなく寺院の修繕に対して寄付の申し出があることへの批判の声も含まれていた。政府による減税提案後もデモが続くフランスの社会情勢の厳しさを物語る一面だ。

3社連合の新組織の初会合が開かれた仏ルノーの本社=2019年4月12日、パリ郊外

3社連合の新組織の初会合が開かれた仏ルノーの本社=2019年4月12日、パリ郊外しかし、現在、日産が直面している問題は、20年前に決着していたはずのものが、ゴーン前会長の判断で先送りされたものともいえ、当時とは比べものにならない力をつけた日産にすれば、これから交渉する機会を得たことは、むしろ幸運と捉えるべきだ。

時代も後押しをしている。アメリカをはじめ、世界の国々が自国優先での官民一体政策に移りつつあるため、日産も政府支援を求めて交渉をする余地が出ている。特に、ルノーの大株主がフランス政府である以上、日本政府の介入を否定する理由はまったくない。ただ、それを「勝ち戦」にするためには、ルノー側の出方を知っておく必要がある。

フランスは現在G5の一つであり、欧州の歴史の中でも英国、ドイツとともに中心的な役割を果たしてきた国だ。しかし、ピット英首相は(18世紀後半)、フランス人を「内実がなく軽薄」と評し、米作家のマーク・トゥエイン(19世紀後半)も「フランスは多くの場合に売春婦(筆者理解:道徳的でない態度や経済的不公平で生きる人々)に統治されてきた」と形容するなど、昔からその評価は決して高くない。

Beskova Ekaterina/shutterstock.com

Beskova Ekaterina/shutterstock.com近年でも、対イラク政策において、1990年の湾岸戦争時には多国籍軍に参加したものの、当初は米軍の指揮命令系統下に入らなかったほか、2003年からのイラク攻撃には参加もしていない。なお、2003年のイラク攻撃自体は、大量破壊兵器が発見されなかったなど、やがてアメリカの主張した大義名分の不存在が発覚するが、一方でフランスがイラクに兵器を売っていたのも事実である。

これらの評価が意味するところは、フランス人の判断はユニークで理解が難しく、しかもそれは移ろうため、中長期的な視点で世界をマネージし、グローバル・スタンダードを作ってきた英米のトップの目から見れば、経営を考えて共に苦労していく相手にするのは難しい、ということであろう。

異文化によるコミュニケーションの違いについては、INSEADのメイヤー教授が経験則を集めて人々の考え方や対話の仕方、評価方法などから分類したのが嚆矢(こうし)だが、これらは言語、宗教、地理、歴史、気候の五つでほぼ説明付けられる。最近は、ビッグデータを使った気候変動の生活への影響や、メンタルヘルス研究の副産物からはじまり、地域特性と住民との関連性などを調べた論文も発表されており、分析は一段と精度を高めつつある。

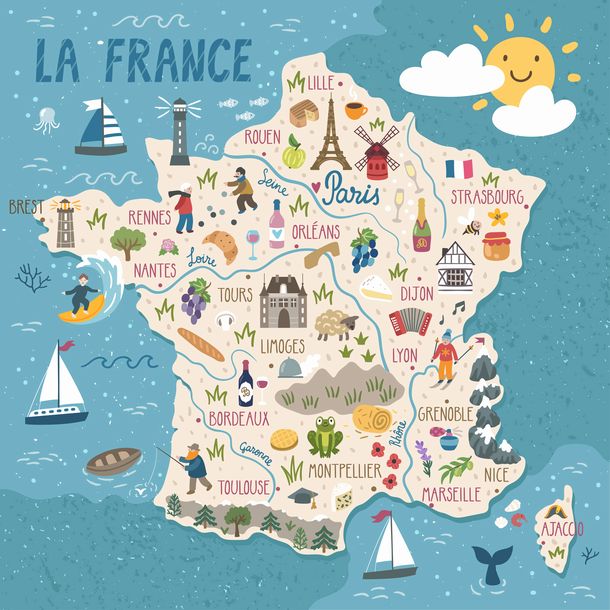

この観点から見ると、フランス人は、名詞に「性」があり、動詞の時制も多い繊細なロマンス語の一つを使う。宗教は教皇を頂点とするヒエラルキーを持つ伝統的・保守的な教えを守るカトリック教徒である。地理的には、西の大西洋と南東の地中海を除き、世界に覇を唱えようとした国々と接しており、周辺国との戦争が多かった。また、長らく続いた専制君主制が、国王の処刑を伴ったフランス革命を経て、共和制へ移行した歴史を持つ。気候は、地域差はあるが全体として、冬は寒く降水量が多いうえ、(特にパリは)日照時間が短く、色に譬(たと)えれば「グレー」のイメージで、夏は温暖な気候ながら、天気が変わり易いという特徴がある。

Alexander Kirch/shutterstock.com

Alexander Kirch/shutterstock.com

普段、我々が感じるフランス人像の背景を垣間見る感じだが、実際、このようなフランス人とのやりとりの例を積み上げて分析すると、

①力のある相手への気遣いが強い②事実の根底にある原理や概念の理解を大切にする③意見対立を正解に至る前向きなことと捉える④話し方は間接的で相手に行間を読むことを普通に考えている――となる。

仕事では、

⑤ヒエラルキーを重視⑥人間関係よりも職務内容を重視する傾向がある⑦判断内容の説明は(特に否定的な場合に)直接かつシンプル

という傾向がある。

これらは相手がどこの国民かにもよっても受け止め方が変わるが、例えば、③、⑥、⑦は日本人にはやり辛さを感じさせる。今回の3社アライアンスから経営統合への揺り戻しも、西川廣人社長(ほかの経営陣)にとっては理解し難かったところだろう。

なお、「異文化マネージメントから考えるゴーン事件(上)」でも触れたが、ゴーン前会長については、これまでの西川社長の記者会見などからみて、③、④以外が当てはまる。この二つについては、ゴーン前会長のパターンは全く逆だったようだが、それは再建屋として米大陸で実績を積んだ同会長が、リーダーシップ発揮のために身につけた術だったと理解できるほか、別の複数のレバノン人から、これらを彼らなりのマネージメントだとも聞いた。世の中には、ゴーン前会長が残っていれば日産を守ったであろうという論調もあるが、このような特徴を考えれば、それは淡い期待であろう。

ちなみに、既述のエピソードは、五つの背景が違う英米人にすれば、フランス人を理解しにくいということだろう。特に、④、⑤、⑦はアメリカ人にはかなり理解が難しいという評価もある。

IMFのラガルド委員長は、4月25日に北京で開催された第2回一帯一路首脳会議の冒頭の挨拶で、全体として一帯一路構想の成果を評価したうえで、中国経済が抱える問題点を指摘した。IMFへの出資を増やしてきた中国への配慮を見せつつも、ネガティブ面は明確に指摘するというフランス人的なやり方を感じさせた。

ちなみに昨今、中国の経済成長の鈍化(2019年予想+6.3%)や債務問題が注目されるようになった一因に、5年ほど前のIMFの経済成長予想が+7%強だったこととの格差があるが、IMFは昨年7月のレポートでこれをスピードから質への転換と表現するなど説明をマイルドにしている。

マクロン仏大統領=2019年4月11日、ブリュッセル

マクロン仏大統領=2019年4月11日、ブリュッセルこうした状況のもと、ルノーと日産の経営統合問題についても、マクロン大統領が求めるのは、ルノーがフランス国民にとってプラスとなる行動をすることである。それは、ルノーの配当と納税額を増やすとともに、フランス国内の雇用を増やすことだ。このためには、彼はルノーの株式保有率など資本主義の論理や法律上の権限など、必要なことを総動員して対応してくるだろう。その観点からすると、フロマンジュ法は(フランス人にとっては)よく出来た法律と感じる。

人間は誰であれ、権限を握るとそれを自由に使いたくなるということが、模擬囚人実験で有名なスタンフォード大学の実験でも検証されている。ポピュリズムでフランス庶民優先を掲げたルペン氏を破ったマクロン大統領もこれに当てはまり、当初は富裕税廃止など彼独自の企業寄りの政策を進めたが、黄色いベスト運動で国民が主権者としての力を発揮するようになると、その顔色を窺(うかが)うようになった。

こうしたなかで、ルノーの出方を予想してみると、大株主として要求する相手(日産)に対抗する「力」がある場合と、そうでない場合で態度は大きく変わるだろう。ルノーが提案している持ち株会社方式で同数の役員を出し合うという方法では、民主的な経営となる。従って、日産がこの提案を受け入れた場合でも、ルノーが強引な態度を見せる確率はあまり高くないと考えられる。

一方、日産が留意すべきは、国民の意思いかんでは、想定外の(日産にとって厳しい)要求が起こり得るフランスを相手にする以上、予定調和的な発想は失敗のもとになるというリスクだ。「上意下達」の雰囲気が今なお残る日本人には、国民が怒れば国王をも処刑するフランス国民に対する政府の配慮の度合いは理解し難いので、なおさらである。

こうしたフランス政府の心理を理解するには、19世紀後半のベルギー国王レオポルド二世の治世が参考となる。彼は、ベルギー本国では、成人男性全員への選挙権の付与、全国民に対する初等教育の義務化、労働者へのスト権の付与や12歳未満の子供の労働禁止など、現代民主主義の礎となるような進歩的な政策を行った。一方、中央アフリカにコンゴ自由国を設立し、私用警察官を低い固定給与と現地でのゴム生産量による歩合報酬で雇い、ゴムからの収益を搾り取った。コンゴには彼らの行動を取り締まる法律がなく、コンゴ人には戦う武器もなかったため、管理・搾取は酷いものとなった。つまり、被支配者の力によって豹変(ひょうへん)するのだ。

これまでの動きを見れば、ルノーが

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください