ナショナリズムは高まっていない。むしろ病んで衰弱し発熱しているのだ

2019年05月14日

社会は何も変わっていないけれど、今日から新しい時代――。一般参賀に14万人が訪れ、「平成」に感謝し「令和」の始まりを言祝ぐ。

実質とは関係なく形式だけで盛り上がる不思議な空気に、前回コラム『ノートルダムが燃えている…』で紹介した仏人類学者、エマニュエル・トッド氏の言葉を思い出す。

「今の社会にみんなで共有できるプロジェクトがなく、自分たちがどこに向かっているか、もはやわからなくなっていることの現れだ」

パリのノートルダム大聖堂の火災で人々の感情が高ぶっていることへのコメントだった。だが、それはフランスだけの話ではないようだ。

グローバル化で経済の先行きがさっぱりわからない。人口が減り続け、老いさらばえていく自分の国はそこを切り抜けられるのか。国の未来の不透明さが、自身の将来への視界も閉ざす。自分がたどるのはどんな人生か。不安の中で、自分が帰属し安心して暮らせる社会があり、なにかに同じ思いを抱ける同胞がいると感じられる瞬間があれば、確かめたい。

振り返ってみれば、平成の明仁天皇が人々から慕われたのも、国民の共同体が「分断」される時代にただ一人「統合」を守ろうとしていると見えたからではないか。

政治家や言論人の言説にさえ「非国民」「反日」という言葉がしょっちゅう登場し、首相自ら「あの人たち」と、国民の一部を遠ざける。だが、明仁天皇は政治的、社会的に周辺に追いやられる地域を回り、だれも見捨てないというふるまいを続けた。

沖縄を訪問し、ホテルで出迎えの人たちに手を振る上皇、上皇后=2018年3月27日、那覇市内

沖縄を訪問し、ホテルで出迎えの人たちに手を振る上皇、上皇后=2018年3月27日、那覇市内ナショナリズムの高まり。日本を含め今の多くの国で起きていることを、そう表現するのに大きなためらいをおぼえる。むしろ起きているのは逆ではないか。ナショナリズムが病んで衰弱し発熱している現象。

近年、多くの民主主義国で自国回帰を唱える政治的な主張に支持が集まっている。米国で「アメリカ・ファースト」を掲げたドナルド・トランプ氏が大統領になったのが典型的な例として挙げられる。そのあとも、英国のEU離脱など似た現象が絶えない。最近ではスペインの総選挙で移民排斥を主張する右翼政党が躍進した。

けれど、それは19世紀から20世紀にかけて高まり、世界を悲惨な戦争に投げ込んだ時代の現象とは別の病理ではないだろうか。

中間選挙前の最終盤となった共和党の集会で演説するトランプ大統領=2018年11月4日、ジョージア州メイコン

中間選挙前の最終盤となった共和党の集会で演説するトランプ大統領=2018年11月4日、ジョージア州メイコンたしかに、たとえば日本では、尖閣諸島のような領土問題が起きると、ナショナリズムが盛り上がるように見える。その一方で、米軍基地問題では、同じ沖縄県の重い負担を少しでも引き受けてやわらげるために、ほかの地方が次々と手を挙げているわけではない。苦境にある同胞を助けなければという機運はほとんどない。

同胞に連帯する気持ちを欠いた社会について、「ナショナリズムの高まり」をいうのはむずかしい。

列強の帝国主義を追いかけ、周辺国とそこの人々を植民地支配下において、領土と人口を増やし、国力を増大しようとした戦前、ナショナリズムは自己を肥大化するための思想だった。

しかし、一部の国民を「非国民」「反日」と排除し、苦しむ同胞に見て見ぬふりを続ける。これは自己の一部を切り捨てて縮小しようとする思想に見える。同じナショナリズムという言葉で呼んでいいのだろうか。国旗や国歌を強制しようとしたり、教育勅語などを持ち出し、復古的な思想をことさら称賛する言説が目立ったりするにしても、それは衰退するナショナリズムの断末魔の叫びのように聞こえる。

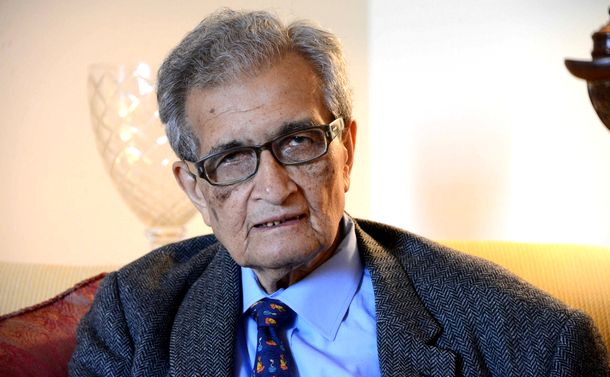

10年前、インドの知識人でノーベル賞受賞者のアマルティア・セン氏にナショナリズムについて聞いたとき、こう話していた。

「ナショナリズムは宗教対立などを超えて人々を統合する力を持つ。インドは人口の80%がヒンズー教徒で、ほかの宗教信徒はマイノリティーだ。しかし、首相はシーク教徒で与党党首はキリスト教徒。大統領がイスラム教徒だったこともある。これを可能にしたのはナショナリズムだ。みんなインド人と見るからだ。ナショナル・アイデンティティーが宗教的なアイデンティティーを圧倒したのだ。日本でもナショナリズムは第2次大戦でネガティブな働きをしたが、明治維新からの発展は、国民統合の感覚なしにはなしえなかったことだろう」

アマルティア・セン氏=インド南部ベンガルール

アマルティア・セン氏=インド南部ベンガルールそのインドで今、モディ首相はヒンドゥー教に傾斜し、イスラム教徒らを「よそ者」視して支持を集めている。「みんなインド人」というナショナリズムは、宗教による国民分断の動きに劣勢を強いられている。

経済のグローバル時代に入って、国民国家の力と権威は低下し続けた。それと軌を一にしてナショナリズムも人々を統合する力を失いつつある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください