(上)「令和の国防」を安倍内閣で自衛隊制服組トップを4年半務めた河野克俊氏に聞く

2019年05月26日

インタビューに臨む河野克俊・前統合幕僚長=5月9日、東京・築地。朝日新聞社

インタビューに臨む河野克俊・前統合幕僚長=5月9日、東京・築地。朝日新聞社話が進むにつれ、「やはり」という思いを強めた。「令和」初の米大統領訪日を前に行った、退任間もない河野克俊・前統合幕僚長(64)へのインタビュー。安倍内閣で自衛隊制服組のトップを4年半務めた元海上自衛官の証言は、「日米同盟の抑止力」という新たな概念に覆われていく「令和」の国防を浮き彫りにした。

インタビューは5月の連休明け、東京・築地の朝日新聞社で行った。制服を脱ぐ前と比べ気さくさは変わらないが、時間に余裕のできた河野氏とのやり取りは延々3時間。論点は、ともに自衛隊発足の1954年に生まれた安倍晋三首相との間合いから、中国・北朝鮮との対峙、日本の針路まで多岐にわたり、概要はすでに朝日新聞で報じている。

2016年9月19日、安保法制が成立した後も国会前で反対の声を上げる人たち=朝日新聞社

2016年9月19日、安保法制が成立した後も国会前で反対の声を上げる人たち=朝日新聞社憲法論争も喧(かまびす)しかった安全保障関連法制が3年前に施行され、自衛隊の役割は大きく広がった。政府は外国に届きうる長距離巡航ミサイルを導入し、「いずも」型護衛艦を空母にして戦闘機を積めるようにすることも検討しており、戦後の「専守防衛」を超えかねない勢いを感じる。

こうした動きはどういう考え方からなのか。それを引き出せないかと、河野氏に思いきって極論をぶつけた。「核武装」という選択肢だ。答えはこうだった。

「核武装を国民は受け入れません。NPT(核不拡散条約)を脱退してやるとなると外交的にもマイナスだ。デメリットの方が大きい。アメリカに頼る選択肢が一番賢明じゃないか」

続く言葉に、はっとした。

「我々の戦略、自衛隊の戦い方は、米国の核抑止に依存するのが前提ですから」

朝日新聞社

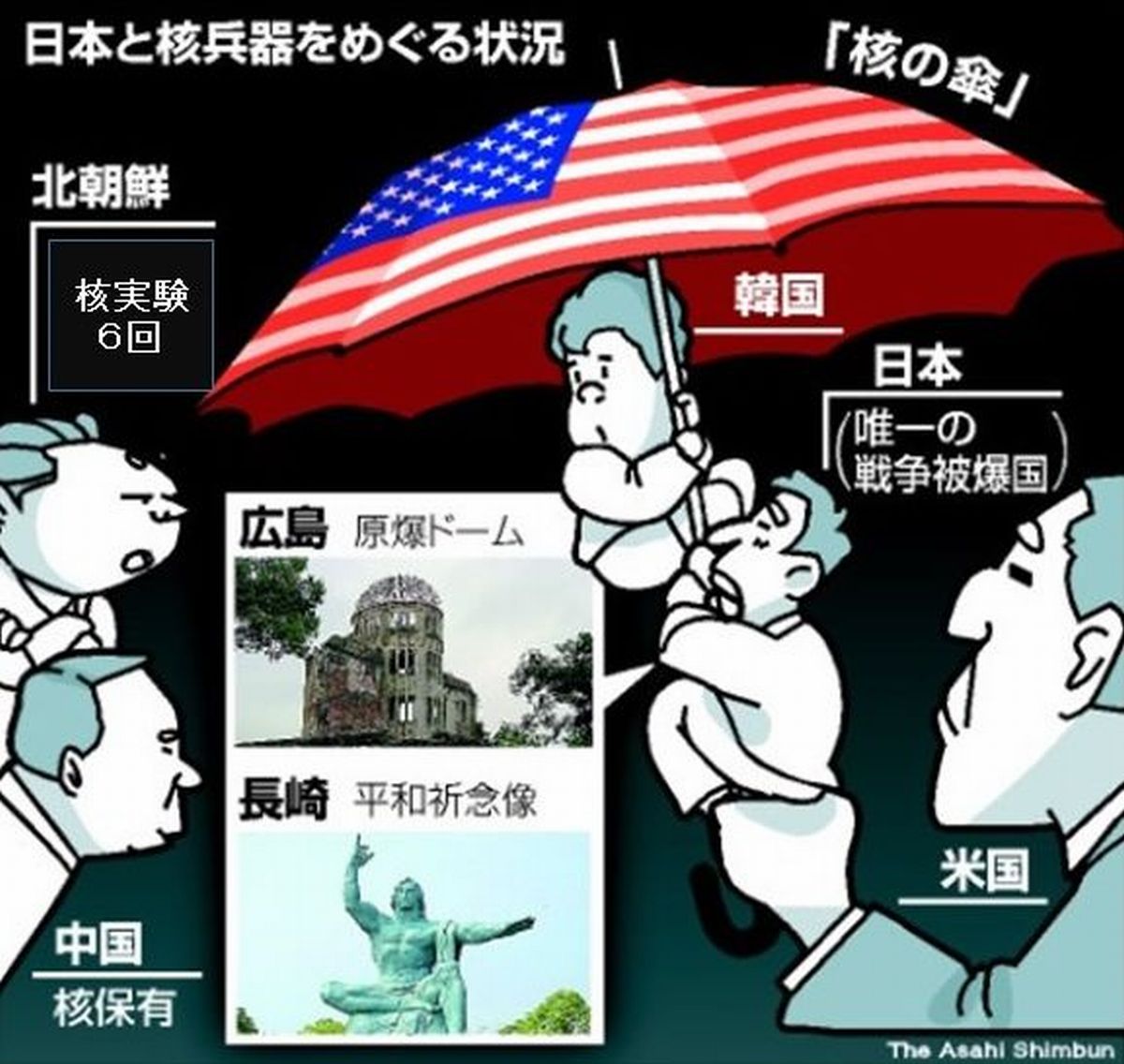

朝日新聞社ただ、河野氏の言葉が重いのは、つい先日まで自衛隊の運用を担う制服組トップだった人物が、「核の傘」を「自衛隊の戦い方」の中に明確に位置づけて語ったことだ。それは、政府が数年前に言い出し、私が取材を続ける「日米同盟の抑止力」という概念に見事にはまるものだった。

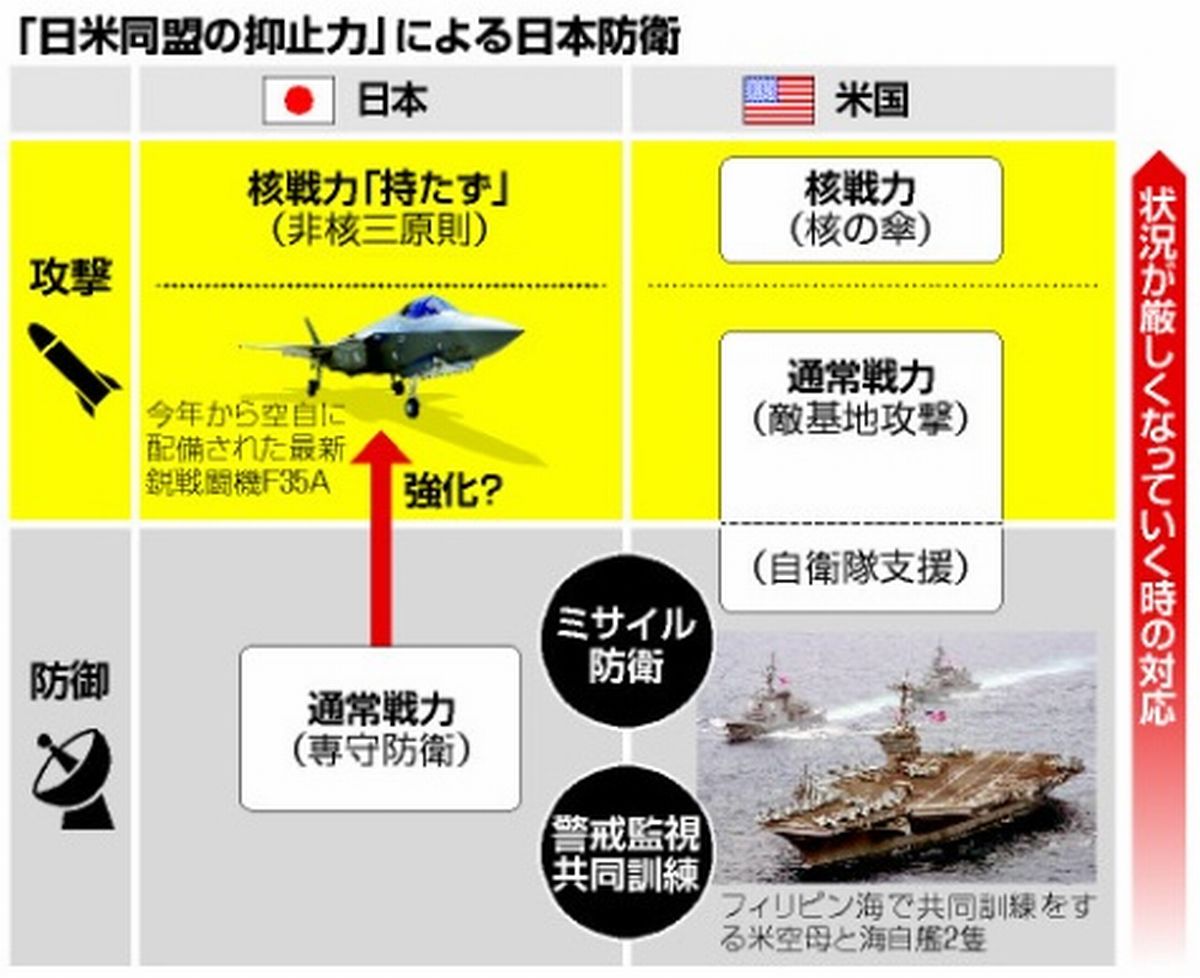

日米同盟において、日本防衛での役割分担は「盾と矛」と言われてきた。自衛隊が持ち、使える武力は、憲法との関係で「専守防衛」のための必要最小限とされる。持つ武器は「盾」のように攻撃をはね返すものにとどめ、敵国の本土を破壊できる「矛」のような武器は米国に任せることを基本とする考え方だ。

ただ、米国は最強の「矛」である核兵器で日本を守ると言いつつ、核兵器を具体的にどう使うかについては、日本防衛に限らず詳しく語らない。一方で前述のように、日本は長距離巡航ミサイルや戦闘機を積む空母といった「矛」に使えるものを持とうとするようになった。

今世紀に入り、日本は中国の海洋進出や北朝鮮の核・ミサイル開発といったリアルな事態への対応を迫られ、安全保障への国民の関心も高まった。そこで政府が使い出したのが「日米同盟の抑止力」という言葉だ。最近の防衛力増強や、自衛隊と米軍との連携強化、そして「核の傘」との関係を包摂する概念だが、あいまいな説明にとどまっている。

河野氏がインタビューで話した、米国の「核の傘」を頂点とする「我々の戦略、自衛隊の戦い方」は、その「日米同盟の抑止力」をわかりやすく、時に赤裸々に語るものだった。そこをこれから、私の取材の蓄積と重ね合わせて述べていきたい。

「自衛隊の戦い方は米国の核抑止に依存するのが前提」という河野氏の言葉の背景にある、「日米同盟の抑止力」という概念は、皮肉にも、「核なき世界」を掲げたオバマ前政権下の日米協議に端を発している。その舞台裏を筆者は昨年、朝日新聞でこの通り報じたが、簡単に振り返る。

話は10年前にさかのぼる。2009年2月、オバマ政権の発足から間もないワシントンで、米政府の核戦略見直し(NPR)に提言するための米議会の諮問委員会が非公開で開かれた。同盟国政府へのヒアリングで、日本から秋葉剛男駐米公使(現外務事務次官)らが出席。「核のある現実」への対応を訴えた。

2009年11月、初来日で演説するオバマ米大統領=東京・赤坂。朝日新聞社

2009年11月、初来日で演説するオバマ米大統領=東京・赤坂。朝日新聞社すると米議会諮問委の側からこんな意見が出た。「核以外での抑止はどうか。日本の攻撃能力だ」。日米協議の場で米国の核戦略だけでなく、日本の通常戦力のあり方も扱い、米軍と自衛隊で日本をどう守るかの全体像を考えようというのだ。

なぜこんなややこしい議論が必要になったのか。それは、今世紀の北東アジアに、軍事力を高めた中国や北朝鮮にどう対応するかという、冷戦期以来の米ロ両核大国のにらみ合いとは別次元の状況が生まれたからだ。

理屈っぽくなるが、ごく簡単に説明する。

沖縄県石垣市に属する尖閣諸島=2012年9月。朝日新聞社

沖縄県石垣市に属する尖閣諸島=2012年9月。朝日新聞社中国や北朝鮮は核戦力、通常戦力とも米国に圧倒的に劣るが、米本土に届く核ミサイルを中国は当時すでに持ち、北朝鮮は開発を進めていた。中朝がもし、こう考えたらどうだろう。

――我が国はロシアの前身である冷戦期のソ連のように米国と全面対決はしないが、我が国が米国を攻撃しない限り、米国は我が国の核ミサイルを恐れて北東アジアに介入しない。

中朝は、「庭先」である北東アジアで軍の動きを活発化させかねない。

ところが、米国は日本と安全保障条約を結んでいる。日本が攻撃されれば米軍は対処を迫られる。日本には米軍が極東の平和と安全のためにも使える基地もある。中朝が、米国は介入しないとふんで北東アジアで行った軍の活動が、日米安保条約発動の引き金となり、最悪の場合は核戦争にまで発展するかもしれない。

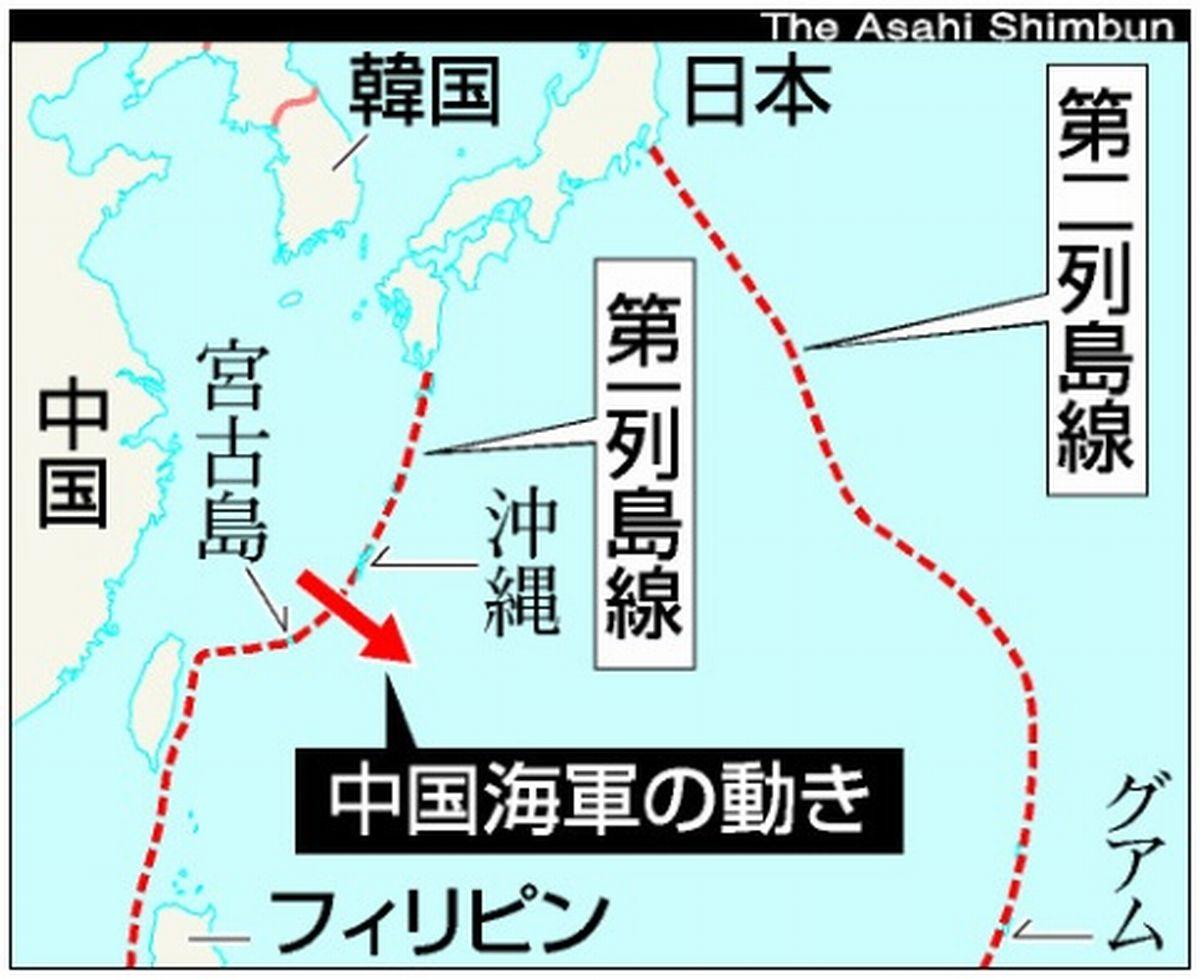

あるいは、中朝がそんな厄介な日本列島をスルーして、太平洋へせり出してくるかもしれない。

これが荒唐無稽な想定でないことは、その後の事態をみればわかる。

中国は日本の2012年の尖閣諸島国有化に反発し、海空軍の動きが東シナ海で盛んになった。オバマ大統領が「尖閣は日米安保条約の対象」と明言したが、周辺で日中のにらみ合いは続く。その一方で、中国の海空軍は南西諸島を抜け、西太平洋まで出ていくようになった。

北朝鮮は2006年以降、核実験と弾道ミサイル発射を重ねて能力を高め、大陸間弾道弾(ICBM)まで開発。その脅威は日本列島を超えて米国に及ぶようになった。17年にはトランプ大統領が、挑発をやめねば「破壊する」とまで語った。

朝日新聞社

朝日新聞社日本側もすでに2009年の米議会諮問委員会で、米国に核兵器維持を求めつつ、「抑止とは日米一体の努力であり、日本はその信頼性に貢献する」と述べている。こうしたやり取りが、10年に日米の外務・防衛当局幹部による拡大抑止協議の発足へとつながる。そして、13年に同時に閣議決定された日本初の国家安全保障戦略と、改定された防衛政策の大綱に、「日米同盟の抑止力」という言葉が登場することになる。

ところが外務省や防衛省は、この2009年の米議会諮問委員会や、10年以降に年1、2回開かれている日米拡大抑止協議について、日本側の主張すら一切明かさない。

昨年改定された防衛大綱でも、「日米同盟の抑止力」の説明は「平時から有事までのあらゆる段階で、日米両国間の情報共有を強化し、実効的かつ円滑な調整を行い、我が国の平和と安全を確保するためのあらゆる措置を講ずる」といかにも抽象的でわかりにくい。

それが、「盾と矛」という単純な構図に収まらなくなった「日米同盟の抑止力」という概念がよく理解されず、最近の日本の防衛力増強が「専守防衛」の逸脱だという批判を招いたり、日本の事情に詳しくない海外の識者が核武装への懸念をぬぐえなかったりする一因になっている。

「日米同盟の抑止力」とは何か。5月の河野氏へのインタビューを手がかりに、政府の淡泊な説明を読み解いていきたい。

まず、日本が敵国の本土を攻撃する「矛」に使える武器を持とうとしていることについてだ。尖閣防衛をめぐり、河野氏とこんなやり取りをした。

2014年4月、日米首脳会談後の共同記者会見に臨んだオバマ大統領。尖閣諸島は安保条約の対象と明言した=東京・元赤坂。代表撮影

2014年4月、日米首脳会談後の共同記者会見に臨んだオバマ大統領。尖閣諸島は安保条約の対象と明言した=東京・元赤坂。代表撮影「(大統領の発言が)あったからどうだという風にはつながっていない。日本の領土を守るのは第一義的には自衛隊です。米軍の海兵隊にお願いしますなんて言えないし、言うべきでない。抑止力や、足らざるところの支援で米軍に頼る面もあるが、自衛隊で第一線をやるべきだという気持ちで対応してきました」

オバマ大統領が尖閣についてそう明言したのは2014年4月の来日時。河野氏は統合幕僚長になる半年前で、海上自衛隊を預かる海上幕僚長だった。12年の尖閣国有化で緊張が高まった中国に備え、自衛隊はすでに離島防衛を重視する「南西シフト」を進めており、それを前提に「米軍との議論、協力も進んだ」と、河野氏は統合幕僚長在任中も含め振り返っている。

河野氏はその上でなお、尖閣防衛は「第一義的には自衛隊だ」と述べているのだ。

海上自衛隊の護衛艦「いずも」=4月、神奈川・横須賀。藤田直央撮影

海上自衛隊の護衛艦「いずも」=4月、神奈川・横須賀。藤田直央撮影そう考えると、自衛隊が「矛」にも使える長距離巡航ミサイルを「スタンド・オフ(撃退)防衛能力」として導入する理由がわかりやすくなる。昨年の防衛大綱に記された「島嶼部を含む我が国への侵攻を試みる艦艇や上陸部隊等に対して、脅威圏の外から対処を行う」というのは、河野氏が語った、尖閣を自衛隊で守り切ろうとする意思の表れだ。

「矛」にも使える武器の導入で言えば、「いずも」型護衛艦の空母化検討もある。その理由について、昨年の防衛大綱は「広大な空域を有する一方で飛行場が少ない我が国太平洋側を始め、空における対処能力を強化する」と記した。中国の海空軍が進出しだした西太平洋で航空機による警戒監視を強める「太平洋防空」(防衛省幹部)のために、太平洋側に手薄な自衛隊の航空基地を空母で補おうというわけだ。

朝日新聞社

朝日新聞社ただ、西太平洋で起きうる緊張は、東シナ海での尖閣のような離島の取り合いというよりも、台湾有事が起きた時に米軍の支援を排除したい中国との海域をめぐるせめぎ合いだ。そこではまた違った形の日米の連携が必要になる。

そのあたりが絡む「いずも」空母化をめぐる米側とのやり取りについて、元海上自衛官でもある河野氏は詳しいはずだ。だが、たずねると「そこはなかなか言えません」と口をつぐんだ。(続く)

2017年11月、静岡・沼津での自衛隊による離島奪還訓練後に記者団に答える、統合幕僚長当時の河野克俊氏。並行して日本海で米空母と海自護衛艦が行った合同訓練について「北朝鮮を含め日米同盟の絆を示せた」と語った=藤田直央撮影

2017年11月、静岡・沼津での自衛隊による離島奪還訓練後に記者団に答える、統合幕僚長当時の河野克俊氏。並行して日本海で米空母と海自護衛艦が行った合同訓練について「北朝鮮を含め日米同盟の絆を示せた」と語った=藤田直央撮影「前統幕長インタビューから探る令和の日本防衛・下」は27日に「公開」します。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください