(下)「令和の国防」を安倍内閣で自衛隊制服組トップを4年半務めた河野克俊氏に聞く

2019年05月27日

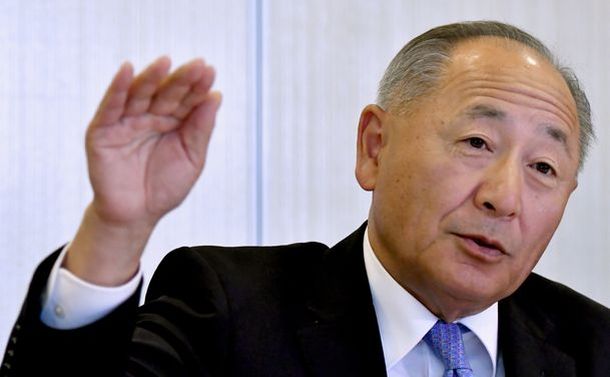

インタビューで語る河野克俊・前統合幕僚長=5月9日、東京・築地。朝日新聞社

インタビューで語る河野克俊・前統合幕僚長=5月9日、東京・築地。朝日新聞社前統幕長の言葉から探る「日米同盟の抑止力」/(上)「令和の国防」を安倍内閣で自衛隊制服組トップを4年半務めた河野克俊氏に聞く

安倍内閣で自衛隊制服組トップを4年半務めた河野克俊・前統合幕僚長(64)の証言は、「日米同盟の抑止力」という新たな概念に覆われていく「令和」の国防を浮き彫りにした。退任の翌5月の臨場感あふれるインタビューをもとに、日本の領域への侵入にまず自衛隊が対応する第1ステージから、米軍と連携して対応する第2ステージへ話を進める。

大陸から西へ行動範囲を広げる中国海空軍に対し、日本の防衛ではまず自衛隊が対処する態勢を整える。それが今世紀に不安定化が進んだ北東アジアでの「日米同盟の抑止力」の第1ステージといえることが、前回の(上)で紹介した河野氏の話からよくわかる。前統幕長の言葉から探る「日米同盟の抑止力」(上)

2017年8月、在日米軍基地では初の航空自衛隊のミサイル防衛部隊による展開訓練が東京・横田基地であった。直前に北朝鮮が北海道上空を越える弾道ミサイルを発射した=藤田直央撮影

2017年8月、在日米軍基地では初の航空自衛隊のミサイル防衛部隊による展開訓練が東京・横田基地であった。直前に北朝鮮が北海道上空を越える弾道ミサイルを発射した=藤田直央撮影それでも相手の攻撃を抑えきれなかったらどうするか。「日米同盟の抑止力」の第2ステージとして、米軍が自衛隊の支援に出動する。相手に対し、事態が悪化すれば国土への米軍による攻撃を招き、最後には核兵器が控えていることを意識させつつ、相手の攻撃を抑え込む。

ただ、自分の危険を顧みず他人を守るということは相当の決断であり、国家同士であればなおさらだ。米国が日本を守るハードルを下げ、「日米同盟の抑止力」を機能させるのに欠かせないものとして河野氏がインタビューで強調したのが、「同盟を双務性に近づける」ことだった。

「米国が核を使ってでも日本を守るようにするには、米国にとっての日本の価値を高めないといけない。米国との信頼関係を強固にするために、米国が日本を守る片務性が強い今の同盟を、双務性に近づけていかないといけない」

河野氏が言う「日米同盟の片務性・双務性」とは何か。

それは、日米安保条約に、日本が攻められれば米国が対処する規定はあるが、その逆はないということだ。他国への攻撃を自国への攻撃とみなして対処する集団的自衛権の行使は、憲法が認める必要最小限の武力を超えるとして、長年認められてこなかった。

だからこそ河野氏は、3年前に施行された安全保障関連法制で、日本の「存立危機事態」という際どい状況下に限られたとはいえ、集団的自衛権の行使が解禁され、米国(米軍)への攻撃に日本が対処できるようになったことを「同盟が双務性に近づいた」と歓迎する。

2017年5月、安保法制に基づく初の米艦防護で房総沖に向かうため横須賀港を出る護衛艦いずも(手前)。奥の米海軍横須賀基地には空母ロナルド・レーガン(左上)=朝日新聞社

2017年5月、安保法制に基づく初の米艦防護で房総沖に向かうため横須賀港を出る護衛艦いずも(手前)。奥の米海軍横須賀基地には空母ロナルド・レーガン(左上)=朝日新聞社安保法制ではまた、自衛隊が自身の武器を守るための法律が改正され、米軍の武器まで守れるようになったことで、平時に自衛隊の船が米軍の船を護衛できるようになった。海上自衛隊出身の河野氏は、統合幕僚長在任中に始まったこの「米艦防護」が「同盟の双務性」を高め、「日米同盟の抑止力」に貢献するという構図を、こう語った。

「米艦防護ができるとなれば、日米の艦船がいざという時に助け合う関係でともに航行できるようになり、緊密度が増します。平時からそうした形で行動すれば同盟関係を強力にアピールできることは間違いない」

ただし、安保法制によって法律的に「同盟の双務性」が高まったことは、自衛隊に覚悟を迫る。いざという時、つまり有事にそれに見合う行動ができなければ、米軍からの信頼が弱まり、ひいては日米同盟が弱まりかねないからだ。

そうしたリスクに河野氏が直面したのが、2017年に米朝間の緊張がピークとなった北朝鮮の核・ミサイル危機だった。

河野氏はインタビューで、統合幕僚長在任中で最も緊迫したというその当時を振り返った。

「北朝鮮が弾道ミサイル発射を重ねて距離を延ばし、射程内にグアム、ハワイ、ワシントンエスカレートさせてきた。米朝の首脳同士で『ロケットマン』『老いぼれ』と言葉の応酬が始まり、9月に北朝鮮が6度目の核実験をした後の国連総会では、トランプ大統領が北朝鮮が挑発をやめなければ『破壊する』とまで言った。違った段階に来ていると思いました」

「電話で米軍のダンフォード統合参謀本部長と2、3日に一度、ハリス太平洋軍司令官とも準備態勢の情報を交換した。私は緊張感の高まりから、米軍が軍事行動に踏み切る可能性があると考え、朝鮮半島有事に備えて防衛省の統合幕僚監部で頭の体操をしました。安保法制の下で自衛隊がどう動くかです」

2017年9月、「ロケットマンは自殺行為をしている」と北朝鮮の金正恩委員長を国連総会で批判するトランプ米大統領=国連のシア・パク撮影

2017年9月、「ロケットマンは自殺行為をしている」と北朝鮮の金正恩委員長を国連総会で批判するトランプ米大統領=国連のシア・パク撮影安保法制では、日本が集団的自衛権を行使して米国を守れる「存立危機事態」のほかに、日本の平和と安全に重要な影響を与える状況下で自衛隊が米軍を後方支援できる「重要影響事態」も定められた。事態に応じて自衛隊ができることは異なる。そして、朝鮮半島有事はいずれの事態にもなりうる。河野統合幕僚長の下で、そんな想定の「頭の体操」を行ったという。

「やる、やらないを決めるのはトランプ大統領と安倍総理で、私は総理に米軍の態勢を随時報告していた。幸い、米軍から軍事行動をやるという連絡は結局なかった。軍事オプションにはいろいろなリスクもあり軽々にはできません」

河野氏はそう述べた上で、自衛隊制服組トップとしての判断を振り返った。

「それでも朝鮮半島有事の頭の体操をしました。総理の指示ではなく私の責任です。いざという時に、何も考えてないでは済みませんから」

日本の安全保障を支え、防衛力整備を導く新たな概念として打ち出されながら、政府が抽象的にしか語っていない「日米同盟の抑止力」。その内実を、安倍内閣で4年半も自衛隊制服組トップを務めた河野氏のインタビューを手がかりに読み解いてきた。

河野氏の語る日米同盟像に、安倍内閣が「日米同盟の抑止力」を高めるために進めてきた防衛力や法制度の整備がきれいに収まっていることに、今さらながら驚く。

それと表裏一体をなすかのように、自衛官として文民統制を受ける立場だった河野氏には語り得ない領域で日米同盟のジレンマに向き合う姿勢が、安倍内閣に欠けていることにも気づいた。最後にその「日米同盟の抑止力」の死角を二つ述べ、この論考を締めくくりたい。

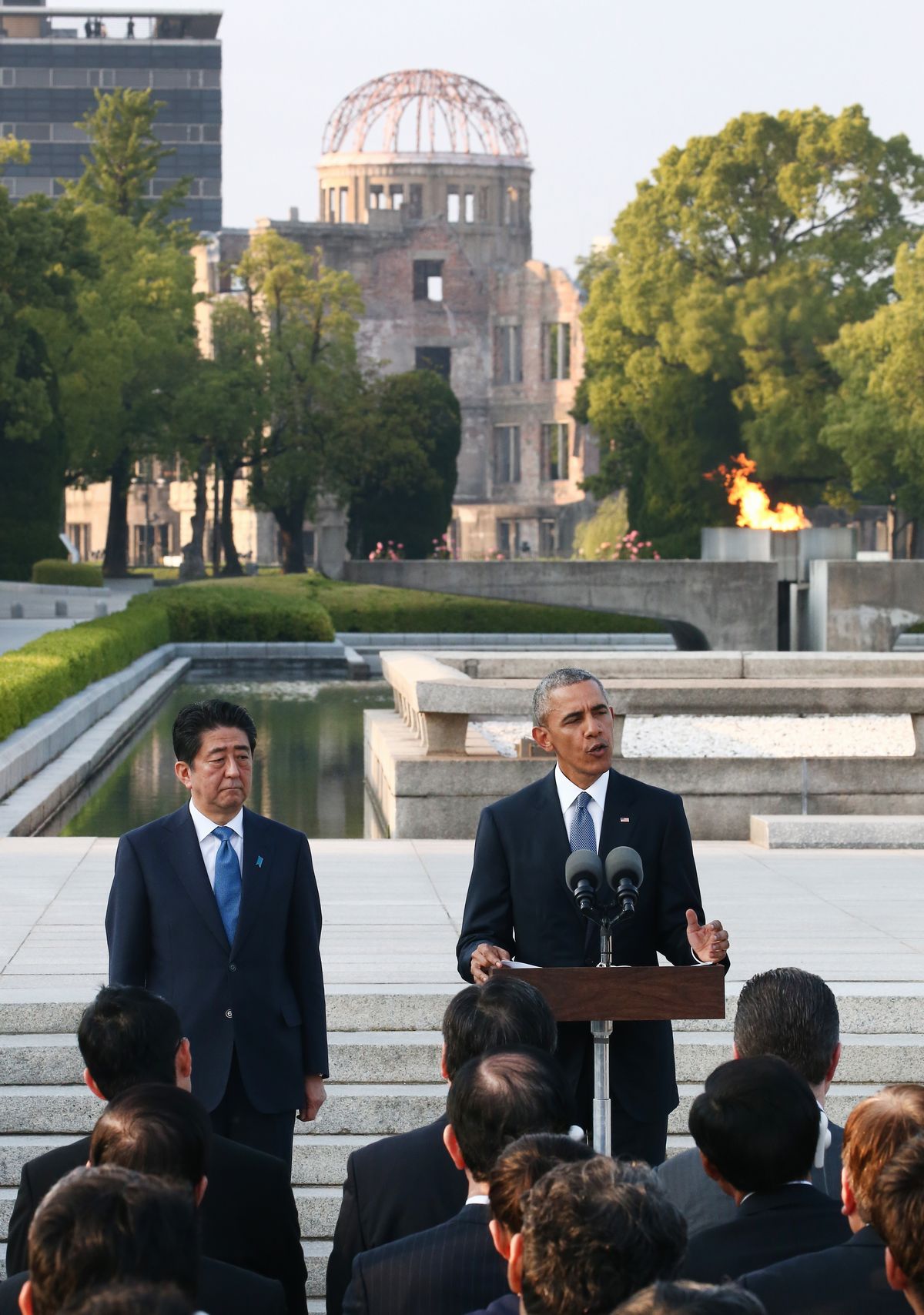

2016年6月、71年前に米国が原爆を落とした広島を米大統領で初めて訪れたオバマ氏と、安倍首相=代表撮影

2016年6月、71年前に米国が原爆を落とした広島を米大統領で初めて訪れたオバマ氏と、安倍首相=代表撮影有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください