(11)弁護士を目指して司法試験に挑むが、父の急死で選挙へ

2019年05月27日

米国大統領杯を授与するトランプ米大統領。右奥は安倍晋三首相=2019年5月26日、東京・両国の国技館

米国大統領杯を授与するトランプ米大統領。右奥は安倍晋三首相=2019年5月26日、東京・両国の国技館5月26日、東京・両国国技館で催された大相撲千秋楽は、その長い歴史の中でも極めて異様な眺め、雰囲気の中で挙行された。

午後5時前、手を振りながら入場してきたトランプ米国大統領夫妻と安倍晋三首相夫妻は、枡席に特別に準備された椅子に腰掛けた。その周囲を黒服に鋭い眼光のSPが取り囲んだ。残り三番だったが、両夫妻の真後ろには数人のSPが土俵に背を向けて客席をにらみつけ、中継していたNHKの解説者、北の富士勝昭氏も思わず「妙な気分ですな」と本音を漏らした。

事前にはトランプ大統領のために正面枡席を一千席押さえたと報道されていた。

私は記憶しているが、大の相撲好きだったシラク・フランス大統領は枡席に普通にあぐらをかいて観戦した。天皇でさえ二階貴賓席で見学していた。あまりに破格の待遇でトランプ大統領を遇する安倍首相の姿はおそらく、属国の珍しい格闘技を観戦に訪れた宗主国の大統領を案内する属国の総督といった態だろう。

米国は日本との貿易交渉で農産物の関税大幅引き下げを求めているが、トランプ大統領は大相撲観戦前に「内容の多くは日本の参院選が終わるまで待つことになる」「大きな数字を期待している!」などとツイートしていた。

参院選に勝たねばならない「総督」としては、選挙に不利になる関税引き下げの話は選挙後までは何とか待ってもらいたい。そのためには当然、破格のもてなしとなる。

「大統領と総督」はこの日、午前中は千葉県内でゴルフを楽しみ、大相撲観戦の後は六本木の高級炉端焼き店に勇躍繰り出した。

宗主国の米国、属国の日本という「疑似構造」観は白井聡著『永続敗戦論』(2013年3月、太田出版)で一般に広まったが、偶然にもこの著作刊行とほぼ同時期に私自身も米国などに取材し、同じ「疑似構造」の下にある日本の政治状況について、当時所属していた「週刊朝日」に連載したことがある。『「星条旗」下の宰相たち』というタイトルで、戦後日本の首相たちが米国国旗の圧迫の下でどのような政治を行ってきたかという連載だった。

取材の対象としたのは、吉田茂、岸信介、佐藤栄作、田中角栄の4人。中でも岸信介には、安倍晋三首相との関連もあり、全6回のうち半分の3回分を割いた。

安倍首相の祖父にあたり、安倍首相がトランプやオバマにゴルフクラブを贈るのは、祖父がアイゼンハワーとゴルフで打ち解けた関係を築いたというエピソードをなぞったものだ。今回の来日でも、安倍首相は大相撲観戦前にトランプとゴルフに興じており、文字通り祖父の歩いたコースを外れる気持ちはないようだ。

私は、岸とアイゼンハワーが対戦したワシントン郊外のゴルフクラブを訪ねたり、岸や弟の佐藤栄作が子ども時代を過ごした山口県田布施町を歩き回ったりしたが、取材の中で最も力を入れたのは、米国立公文書館での機密書類渉猟だった。

とは言っても公文書館に眠る「岸信介ファイル」は拍子抜けするほど中身のないものだった。米中央情報局(CIA)が岸について作成した資料はわずか5枚しか入っていなかった。米機密資料に関して私をコーチングしてくれた加藤哲郎・一橋大学名誉教授によれば、これは膨大な非公開資料が裏に横たわっている証左だった。

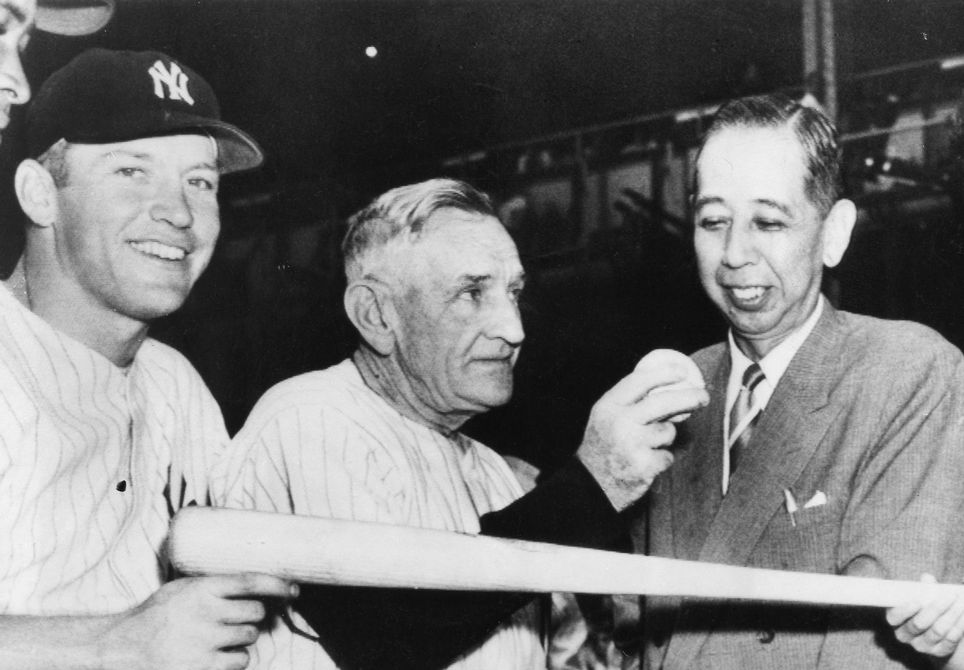

1955年にヤンキースタジアムを訪れた岸信介氏

1955年にヤンキースタジアムを訪れた岸信介氏私はすぐにアリゾナ州ツーソンに飛んだ。アリゾナ大学の歴史学研究室で教鞭を執るマイケル・シャラー教授は米国務省の委員を務め、戦後日本関係の非公開資料に目を通し、国務省に参考意見を述べる立場にあった。

この時のシャラーの話によれば、CIAから岸に対しては、経済団体や企業を通して資金が流れた。シャラーだけではない。元共同通信社特別編集委員の春名幹男は、対日工作に直接関与したことがあるCIA元幹部から、岸本人に資金提供した事実を確認している。

さらに、CIAから自民党への秘密献金をスクープしたニューヨーク・タイムズ記者のティム・ワイナーは、著書『CIA秘録』の中で、「CIAは1948年以降、外国の政治家を金で買収し続けていた。しかし世界の有力国で、将来の指導者をCIAが選んだ最初の国は日本だった」「(巣鴨拘置所からの)釈放後岸は、CIAの援助とともに、支配政党のトップに座り、日本の首相の座までのぼりつめるのである」とまで記している。

その岸が首相時代に残した最大の仕事は日米安全保障条約の改定だろう。対等条約を演出するために、日本における米軍の核装備や在日米軍基地から海外への戦闘出撃の際には「事前協議」をするということが前面に出された。

しかし、その協議の可能性などはまったく存在する余地がないということが我部政明・琉球大学教授の研究によって明らかになっている。我部教授の研究によれば、この時代の日米間には数多くの密約がある。

安倍首相が歩いている道は、岸の道に似ている。大相撲の枡席やゴルフコースで密約が語られているとは思わないが、イージス・アショアやステルス戦闘機F35など高額な米国製兵器を次々に買い上げ、トランプをはじめとする米国軍需産業関係者を小躍りさせている。

アイゼンハワーからトランプに連なる共和党など米国保守層は、岸から安倍につながる属国の「疑似構造」を見て満足感に浸っているだろう。

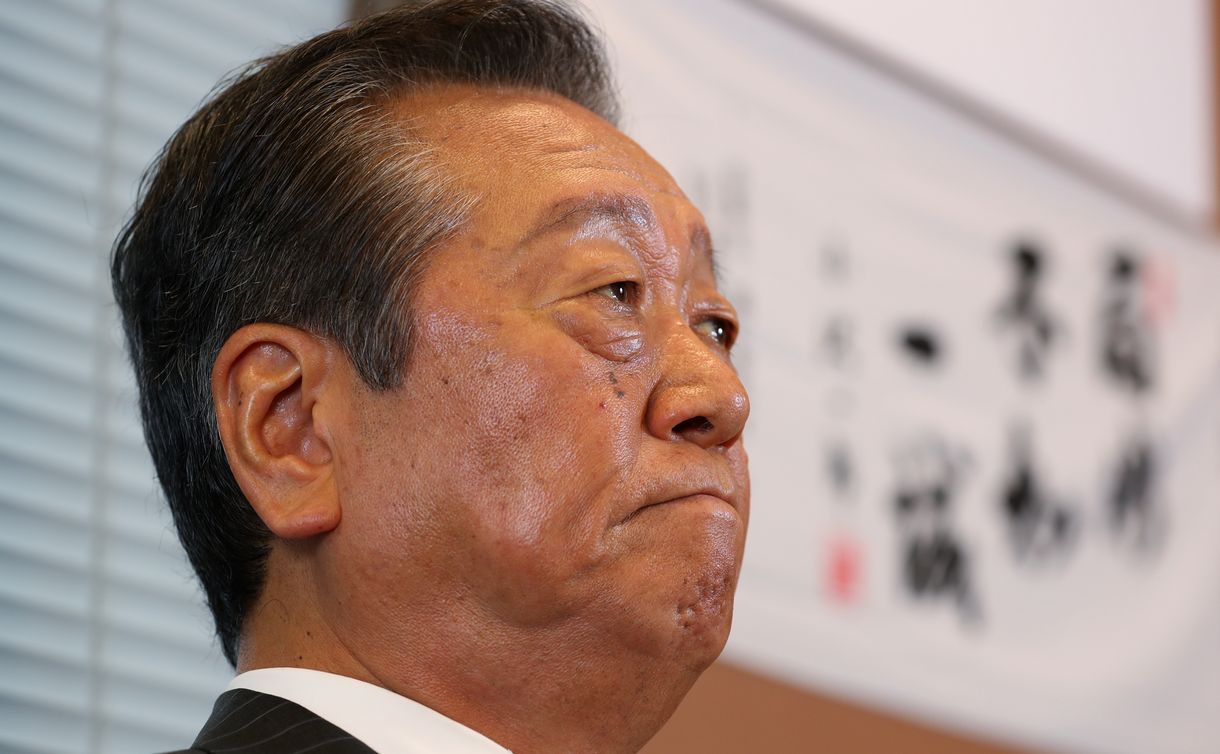

小沢一郎氏=2017年8月10日、東京・永田町

小沢一郎氏=2017年8月10日、東京・永田町この連載「小沢一郎戦記」の主人公を語るに際してかなり回り道をした感もあるが、宗主国・属国の「疑似構造」関係はしっかり抑えておく必要がある。なぜなら、小沢一郎こそ、この「疑似構造」を打ち破る、あるいは真に対等な関係を打ち立てる可能性を持った政治家だと私は考えるからだ。

前回の『小沢一郎と鳩山由紀夫、それぞれの「辺野古」』で記したが、小沢は世界の米軍再編計画を踏まえた上で米国と対等に話し合い、辺野古への基地建設を回避しようと考えていた。沖縄県民の生活を第一に考える日本の政治家であれば誰しもが考えることかもしれないが、小沢の場合、その志を担保する知識と構想力、実行力が備わっている。

小沢が対等に話すことのできる外国の首脳は米国だけではない。中国共産党の首脳に対しては、一党独裁の同党の将来を憂えてみせながら、いたずらに感情的な対立に陥ることなく耳を傾けさせている。

現代日本で小沢ほど世界に通用する政治家はいないだろう。同時にそのことは、宗主国・属国関係の「疑似構造」の中で惰眠を貪りたい米国保守層にとっては邪魔な存在であることを意味する。

宗主国の保守層にとっては、属国の国民を管理し、厳しく税を取り立てる「ストロングマン」は、あたかも植民地の総督のようでなければならない。米軍基地についても、余計なことを言わずに、沖縄県民や国民の意思を顔色一つ変えずに潰せるような属国官僚の冷酷さがなければ困る。

ここまで書けば、小沢一郎という存在が米国保守層にとっていかに邪魔な存在であるかがわかるだろう。しかし、そのことは反面、小沢が米国と対等に話すことのできる数少ない「希望の星」であることを意味する。

しかし、とは言ってもただ称賛するわけではない。私はこの連載第2回『小沢一郎「もっと早く政治改革できたのだが…」』の最後にスペインの哲学者オルテガ・イ・ガセットの名著『大衆の反逆』から言葉を引き、小沢は「自己の根をもった生」「真正な生」を生きる類いまれな政治家であると記した。その小沢の政治的な「真正な生」は、政治改革によって日本の政治にしっかりした二大政党制をもたらすことにある。

その運命的な「真正な生」はついに実現するのか。

小沢が三度目の政権交代を目指して国民民主党との合併を模索していたころの4月3日、朝日新聞のオピニオン面に、陶器工場の労働者からオックスフォード大学教授に転じた異色の英政治学者ジェフリー・エバンズのインタビューが掲載された。

エバンズは、英国のEU離脱に関連して二大政党制が機能しなくなっていることを語った。保守党、労働党ともそれぞれの内部に複雑な利害、価値観の対立を抱え込んでおり、離脱か残留かをめぐって党内が分裂してしまっているという。

この政界事情は日本にも共通するところがある。

果たして小沢は「真正な生」「自己の根をもった生」を実現させることができるのか。「真正な生」を生きる小沢は、飾らない言葉で日本政治のあるべき姿や、権力の内外から観察してきた人間模様を語る。私は、あらゆる意味でその言葉に耳を傾けるべきだと思う。

小沢一郎はどのような道を歩いてきたのか。父親は、岩手県・水沢町(後に水沢市、現在奥州市)出身の国会議員、小沢佐重喜。農家出身だったが、家が貧しいために様々な仕事をしながら苦学を重ね、25歳の若さで難関の弁護士試験に合格した。

佐重喜はその後、東京市会議員、東京府会議員を経て、戦後初めての総選挙で当選した。一郎は、3歳のころ、東京大空襲を避けるために家族に連れられて水沢に疎開、以後、地元の水沢市立水沢小学校、同市立常盤中学校に通った。

岩手県水沢市郊外の水田(1977年空撮)

岩手県水沢市郊外の水田(1977年空撮)小沢 ぼくの子ども時代は、今の日本の子ども時代に欠けているものをみんな持っていたね。ぼくの住んでいたところは水沢の袋町というところで、城下町の中でも袋小路になっているようなところだった。子どもが多いところで、小さい時から、朝から晩まで隣近所の子どもたちと遊んでいたね。ガキ大将がちゃんといて、先輩後輩の関係があって、ドジョウ捕ったりナマズやフナを捕ったりして、秋になればアケビがあり栗や柿がありという感じだった。

ガキ大将はやっぱり殴ったりはするんだけれども、けが人が出たり死ぬなんてことは絶対になかったね。やっぱり限度を心得ているんだね。家の中に閉じこもっている子どももいなかったね。けんかの強いやつも弱いやつもみんな一緒になって遊んでいました。戦後すぐだから遊び道具もないし、自分たちで作ったり、自分たちの手や足で遊んでいた。いや、楽しかったね。

日暮れになると、みんなそれぞれに家から呼ばれて帰っていった。「誰か故郷を思わざる」とか「花摘む野辺に」とかいろいろな歌があるけど、みんなで一緒に遊んで、日の沈みかかるころに家の方から「おーい」と呼ばれてね。

――小沢さんも「一郎、帰って来い」とか呼ばれたんですか。

小沢 そうそう、呼びに来たよ。だけど、ぼくはたいがい時間には帰っていたから。そのころNHKで「二十の扉」とかやっていましたね。

「二十の扉」というのは1947年から1960年まで毎週土曜日夜の7時30分から30分間、NHKラジオ第1放送で放送されたクイズ番組。連合国総司令部(GHQ)民間情報教育局(CIE)指導下で制作された。

――ラジオ放送ですね。

小沢 ラジオ放送。テレビなんかまだないからね。だけど、「二十の扉」は7時半からだったかな。そのころには、もうとても聞けないくらい眠くなっちゃう時間だったね。でも、ぐっすり寝て遊び疲れて、そういう毎日だったね。自然を相手に自分で工夫して遊ぶ以外なかったですね。

――小沢さん自身もガキ大将だったのですか。

小沢 いや、ガキ大将というともう中学生だけど、だんだん時代も変わってきて、ぼくも中学に入ってからは勉強やら運動やらがあったからね。成長するとともに時代も変わってきているから。

だけど、冬になるとスケートやそりも自分たちで作るんだ。大人に作ってもらったりもしましたけどね。下駄に鉄を回した下駄スケートとか、竹を半分に割った竹スケート、それから長靴に金具だけ履いたスケートとかね。

――田んぼに水を張って凍らせるわけでしょう。

小沢 おお、道路に水を撒いたりもするし。

――道路に?

小沢 車はほとんど通らなかったからね。もちろん田んぼに水を撒けば一晩で凍っちゃうから。

――スケートは上手だったんですか。

小沢 スケートと言っても今考えるようなものではないからね。雪道を凍らせたりしているところを滑るだけだから。いやあ、楽しかった。ぼくのところは山ではなく里の方だったからスキーはしなかった。スキーはお金もかかるからね。

――そういう遊びの友だちづきあいの中で社会を知る、ということもありましたか。

小沢 社会性の勉強だね。今の子どもたちは社会、集団での営みというものを知らないかもしれないね。ぼくの田舎(水沢)の方でもだんだんみんな家の中に引っ込んでいるような感じになってきたらしい。今の子どもたちは社会生活を勉強する場がないんだね。先輩後輩とか子どもたちの中で受け継がれてきた社会性とか、仲間うちの一定のルールとかそういうものを知らないんだね。だから、親に一方的に可愛がられて育つから、かえって社会性が育たないのかもしれないね。

ぼくは上が姉妹で末っ子の長男だったけど、親が比較的高齢の時の子だったので、おふくろが明治の女でえらい厳しかった。

母親のみちは元千葉県議会議員、荒木儀助の四女。一郎は、佐重喜44歳、みち42歳の時の子どもだった。

――そんなに厳しかったですか。

小沢 厳しかったよ。強い女だからね。明治の女だから。選挙区でおふくろが全部選挙運動やっていたからね。あまり騒ぐと殴られたね。柱に結わえ付けられたり納屋にたたき込まれたり、うーんと怒られた。

――怒られる原因というのはどういうことだったのですか。

小沢 子どもだから、お客さん来た時に騒いだりしたことだね。

――半面、佐重喜さんは、少しゆっくり育てようというような方針だったのですか。

小沢 何だか知らないが、もう実質的に母子家庭だから。父親と接触することはあまりなかった。高校生になって、ぼくが東京に来てからは今度は逆に父親の方が体力的に弱ってきちゃったから。ぼくが大学生のころは、それまでは家に帰らないで酒を飲んでいたのが、帰ってくるようになっちゃったね。

調子悪かったんでしょう、きっと。酒飲みが家に帰ってくるようになったら、もう調子悪いんだね。だから、父親につき合って晩酌の相手をしたりしていた。父親が家に帰って来てぽつんと寂しそうにしているから、可哀相に思って大学も早く帰って来て父親の相手をすることが多かった。だから、大学は全然面白くなかったけどね。

小沢佐重喜の私家版伝記『人間小沢佐重喜』には田中角栄や藤山愛一郎らと並んで小沢一郎も追想文を寄せている。それによれば、小沢は一般の家庭のような父子関係を持つことはなかったが、一度だけ水沢の自宅から「手をつなぎ、あるいは肩車をしてもらって、田んぼを見に行ったことが、本当に唯一のなつかしい思い出となっている」と記している。

小沢佐重喜衆議院議員(1955年撮影)

小沢佐重喜衆議院議員(1955年撮影)小沢 そうそう。ずっと前だね、それは。本当に小さい頃。いくつくらいの時だろう、小学校に上がってないころだね。田んぼまで歩くと30~40分かかるかな、ゆっくり歩くと。今でもその田んぼはあるよ。

肩車されたりして一緒に田んぼまで行ったのが、親父の思い出と言えば思い出だね。あとは休みの時は、1、2度、3、4度かな、家族で旅行した思い出もある。親父と一緒というのはそういう時だったかな。

――そうすると、父親とのスキンシップはあまり多くなかったということですね。

小沢 うん、まったくなかったね。だから、母親と一緒の時間が多かったね。

――選挙になるとお母さんが一生懸命がんばったわけですね。

小沢 選挙というのは日常選挙だもの。日常、常在戦場だもの。今はそんなに来なくなったけど、昔は家に人が来る、その中にはお酒を飲む人もいるということだから、いろんな人が毎日いっぱい家に来たんだよ。そういう人の相手をしたり各支部を回ったりという仕事は全部母親がやっていたから。

1949年7月6日未明、下山定則・国鉄総裁が東京都足立区綾瀬、常磐線の線路上で轢死体となって発見された(下山事件)。前日から失踪していたもので、自殺説、他殺説が立てられ、他殺であれば労働組合、米軍など様々な憶測が飛んだ。いまだ真実は闇の中。この当時、小沢佐重喜は第3次吉田茂内閣の逓信大臣で、国労とともに労働運動の中核を担っていた全逓と厳しくにらみ合っていた。

――下山事件の時、お父さんは逓信大臣でしたから、警察官が1か月自宅に泊まり込んだということでしたね。子どもの小沢さん自身が金魚を買いに出る時でも私服警官2、3人に護衛された、と『人間小沢佐重喜』に書かれていますね。

小沢 それは昔の大臣官邸での話ですね。それで警護の警官が2、3人泊まり込んでいたから。護衛さんとは遊んだよ。ピストル触らせてもらったりしたね。

1955年2月17日付の読売新聞には、小沢佐重喜についてこう書いてある(『人間小沢佐重喜』から)。「選挙に金を使わないことでは彼の右に出る者がないという。その点「文字通り公明選挙です」と自信たっぷり。(略)「政治家はいつ路頭に迷うようになるかも判らないから」と生活はおごらず、水沢市袋町の生家の一隅では甥が駄菓子屋を開き、東京の家も建坪十五坪の平家で、大臣就任のときなど新聞記者やカメラマンに押しかけられ、家族は屋外にはみ出したりするなど、彼の潔癖性の現れであろう」

――こんなエピソードが書いてありましたね。

小沢 そうそう。じいさん(佐重喜の父親)は自作農だったんだけど飲兵衛でね。飲み過ぎが元で田んぼも取られちゃったんだ。それで親父とおふくろが土地を取り返して、そこに小さい家を建てた。2階が8畳で、1階が8畳と4畳半、それに台所と小さい風呂場がついていた。ぼくはそこで育った。

東京には最初家がなくて、父親が御徒町に持っていた家作(貸し家)に寝泊まりしていたんだけど、やっぱりどうしようもないということで湯島を買ったわけだ。その湯島の家も6畳と6畳と8畳だったかな。

――佐重喜さんはかなり清貧だったんですね。

弁護士だからね。親父は自分の財産を削って政治活動をやっていたから。それでものすごい貧乏な生活、どん底から這い上がったから、財界や官僚にはものすごく反感を持っていた。

ぼくも実はそのDNAを継いでるんだけどね。だから、普通二代目というと金の方も後援会の方も父親から引き継いだりするでしょう。ところがぼくは全然引き継いでいない。親父は金集めの後援会というのは作らなかった。自前でやっていた。だけど、それで済んだのはやっぱり、金もかけずに選挙のできた地元の人たちがよかったんだね。いい人たちに恵まれたということですね。

――さきほど常在戦場、日常選挙という話がありましたが、佐重喜さんは選挙の時は水沢に帰って来たんですか。

小沢 来ない。

――月1回くらいは帰って来ないんですか。

小沢 まあほとんど帰って来ない。ぼくも選挙の時、帰りません。

――小沢さん自身も選挙の時、帰らないんですか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください