中谷元・元防衛相が語る自衛隊、安全保障の変容と日本の国のあり方

2019年05月28日

「令和」がはじまりました。アメリカの変容や中国の軍事的台頭など、日本をめぐる国際環境が変わるなか、日本の安全保障はどうなるか。自衛官出身の自民党議員として、平成時代、防衛庁長官と防衛大臣を歴任された中谷元さんは、令和の日本の安保についてどう考えているのか。平成を振り返りつつ、令和の今とこれからを語ってもらいました。(聞き手 吉田貴文・論座編集長)

中谷元さん

中谷元さん「令和」という名前が「万葉集」からとられたということで、万葉集の時代をあらためて考えてみました。日本史でいえば、飛鳥時代から奈良時代にかけての時期にあたりますが、北東アジアでは国際環境が大きく動いていました。

当時、中国は随、唐の時代です。朝鮮半島では、新羅、百済、高句麗の「三国時代」から、唐と結んだ新羅が半島を統一していく時期にあたります。そして我が国はこうした大陸、半島の情勢に影響を受けていました。

例えば、7世紀半ばには日本・百済の連合軍と唐・新羅連合軍が戦った白村江の戦い(663年)がありました。この戦で敗北した我が国は、唐・新羅の侵攻に備えて、外交・安保政策を見直しています。具体的には、防衛施設として水城(みずき)を築いたり、遷都をしたり。政治体制も改革し、律令国家への歩みを進めました。余談ながら、「日本」という国号が定まったのもこの頃です。

このように歴史を振り返ると、日本という国は常に時々の北東アジアの国際環境に規定されてきたことが分かります。この地域で安全に暮らすために、日本としては、常に隣国との関係に気を配り、信頼を得ながら、安全を守るしかなかったのです。

平成という時代も例外ではありません。中国・朝鮮半島と日本との関係が揺れ動き、それに伴って日本の安全保障も変わった時代でした。

平成がはじまった1989年は歴史的な年でした。世界的には東西冷戦が幕を下ろしました。ベルリンの壁の崩壊を目にしたときの衝撃は今も鮮やかです。新しい時代が始まるという予感を抱いたものです。

この年、中国では「天安門事件」が起きています。そのあおりで経済に陰りが見えた中国でしたが、危機感を持った鄧小平氏が92〔平成4)年に「南巡講話」を出して以降、改革・開放は加速し、日本との貿易や物流が拡大しました。朝鮮半島では89年に韓国の大統領に盧泰愚氏が当選。その後、韓国は着実に民主化を進め、92年には軍人ではない金泳三氏だ大統領に当選。経済的に発展していきました。

au_uhoo/shutterstock.com

au_uhoo/shutterstock.com中国については、初当選から1年ほどたった平成3(1991)年、日本の無償資金協力によって北京に建てられた日中青年交流センターの開所式に行ったときの歓迎ぶりが忘れません。平成4(1992)年には天皇陛下も中国に行かれています。基本的に、平成の前半、日中関係は良好だったと思います。

おかしくなったのは平成の半ばごろからでしょうか。江沢民国家主席が小渕恵三首相との首脳会談で歴史問題を強調したり、教科書に反日的なことを書いたりした。くわえて小泉純一郎首相の靖国神社参拝でギクシャクし、東シナ海の石油や尖閣列島の国有化などを巡り、緊張が高まりました。

気掛かりなのは、中国に覇権を求める姿勢が見られることです。珊瑚礁を埋め立て基地をつくる南シナ海での振る舞いは、どう見ても謙虚ではない。台湾への強硬姿勢も懸念材料です。

アメリカは中国に対し、新たな脅威という認識を持って、厳しい態度で臨んでいますが、中国には相手の立場を尊重する行動をとってほしい。そうでないと、国際社会において信頼は得られません。

朝鮮半島では平成の初め、北朝鮮の核疑惑を巡り緊張が高まりました。1994年にはアメリカの北朝鮮攻撃が現実味を帯び、日本にも多くの要求がきましたが、当時の日本はほとんど対応できませんでした。当時、私は当選2回でしたが、関連する委員会に入り、対米協力がどこまでできるかを考えました。隣国の北朝鮮で紛争が起き、アメリカが介入した場合、日本がどう対応すべきか、初めて「自分事」として考える契機だったかもしれません。

日本周辺で紛争が起こり、米軍が行動すれば、同盟国である日本は支援をしないといけない。武力の不行使を定める憲法との関係をどうするのか。それが平成の日本にとって最大の課題になりました。

こうした課題の解決に向けた第一のステップは、1999年に成立した周辺事態法における「後方地域支援」と、2001年の米国同時多発テロへの対テロ支援特措法案で、「非戦闘地域」という概念をつくったことです。具体的には、「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域のことですが、これにより、憲法の枠内でイラク紛争後の復興支援で自衛隊が活動できる余地ができました。

第二の画期は、2015年に成立した安保関連法制のなかで、「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由およぎ幸福追求の権利の権利が根底から覆させられる明白な危険がある」事態、いわゆる存立危機事態に加えて、「他に適当な手段がない」「必要最小限の実力行使」という要件、いわゆる「新三要件」を満たせば、集団的自衛権を行使できるというロジックを作ったことです。

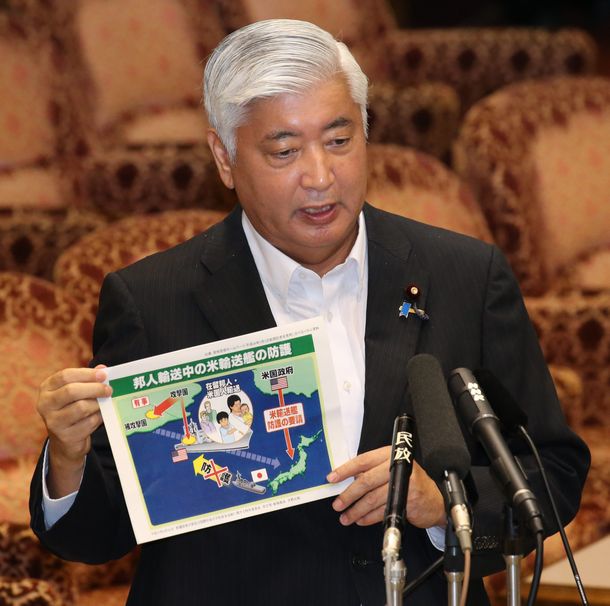

安保関連法案の参院特別委で邦人輸送中の米艦防護について答弁する中谷元・防衛相=2015年8月26日

安保関連法案の参院特別委で邦人輸送中の米艦防護について答弁する中谷元・防衛相=2015年8月26日パワーバランスの変化や大量破壊兵器の脅威などで我が国の安全保障環境が変化したことを踏まえ、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容されるという昭和47(1972)年の政府見解の基本的な論理を当てはめるかたちで、新三要件に基づく限定的集団的自衛権による対処は憲法上、容認されるべきであると考えるに至ったのです。

まさか自分が法案を担当する大臣になり、国会で答弁する立場になるとは思ってもいませんでしたが、結局、衆参216時間、2424回、国会答弁に立ちました。批判もありましたが、現状において国の安全保障を確保するうえで、憲法上可能な自衛の範囲を検討して閣議決定し、国会で法律を成立させたことは意義があったと思います。

自衛官出身として非常に感慨深いのですが、国際環境の変化に伴い、自衛隊の活動の幅が広がったのも、平成の大きな特徴でしょう。

繰り返しますが、平成になり、日本も自国の安全にかかわっていればいいだけでなく、世界の平和への貢献が求められるようになりました。発端は湾岸戦争です。当初は経済制裁に協力したのですが、人的貢献できないか、後方支援の派遣ができないかが、国会でも議論になりました。1991年、湾岸戦争が終わった後にペルシャ湾に自衛隊の掃海艇が派遣。92年には国連平和維持活動(PKO)協力法が成立し、「5原則」が満たされれば、自衛隊がPKOに参加することが可能になりました。

ジュバの国連施設内で、カンボジアPKO部隊の病院職員施設建設を支援する陸上自衛隊のPKO派遣部隊=2016年11月1日

ジュバの国連施設内で、カンボジアPKO部隊の病院職員施設建設を支援する陸上自衛隊のPKO派遣部隊=2016年11月1日世論のPKOへの受け止めも大きく変わりしました。平成の初め頃の世論調査をみると、自衛隊への海外派遣には反対が6割と多かったですが、今やPKOに反対という人はほとんどいません。

PKOは戦争に行くのではない。国と国との平和と維持するために行く。復興支援のなかで道路建設や水の供給など生活支援面で実績を積んだことが、評価につながったのだと思います。日本が初めてPKOに参加したカンボジアではいまもフンセン政権が続いていますが、ASEANの“優等生”としてちゃんと復興し経済もよくなった。東チモールも平和で子どもが安心して暮らせる国になっている。PKOの貢献は大きかったと思います。

防衛庁長官に就任(2001年)した直後、9・11米国同時多発テロ事件が起き、米軍を中心としたアフガニスタン紛争、イラク戦争が続きました。日本も何か貢献できないかということで浮上したのが、「非戦闘地域」での燃料補給でした。

インド洋での活動なら、武力行使に至らず憲法上、可能だとして、海上自衛隊に命令を発出しました。有事における初の自衛隊派遣でしたが、各国の評判も上々でした。イラクの人道復興支援にも関わりました。戦闘終了後、医療、給水、道路整備ということで、サマワで活動をしました。

部隊を派遣する際には、任務がきちんと果たされるか、安全面も含めて十分に検討してから出しましたが、仮に何かあっても、非常に訓練された集団ですから、現場で判断し、危機を回避して適切にやるだろうと信頼していました。彼らも期待に応えてくれたと思います。こうした積み重ねで、自衛隊の存在を国民も認めるようになったと思います。

平成は、阪神大震災や東日本大震災、熊本地震といった大地震、集中豪雨などの水害など、大きな災害が続いた時代でもありました。阪神大震災のときは、自衛隊はまだ自分の判断で現場に駆けつけられず、大臣からの命令を受けて派遣された。現場の到着も遅れるし、情報も入ってこなかった。その後、法改正がなされ、部隊が自分の判断で出られるようになりました。

都道府県の関係も、阪神大震災のときは、役所から出動要請がなく自衛隊の出動が遅れましたが、いまは、ほとんどの自治体に危機管理監として自衛官のOBが入り、災害時には国と連携をとるようになっています。災害の危機管理の観点からも、自衛隊の活用が大いに進んだと思います。

中谷元さん

中谷元さん自衛隊は法律に定めがないと動けませんが、憲法にかかれているのは、必要最小限の活動です。例えば、存立危機事態において限定的な集団的自衛的の行使が憲法違反かどうか意見が分かれましたが、憲法には何も書かれていませんでした。そこで、日本の存立に関わるときに支援してくれた米軍が危機に陥った場合、「必要最小限」、「他に手段がない」といった縛りをかけたうえで、集団的自衛権の行使は可能だと閣議決定し、1年ぐらいして法案をだしました。

日本海で北朝鮮のミサイル発射に備えて活動していたアメリカの艦艇が危険にさらされたとき、日本も対処しなければならないということについては、与野党とも一緒なんです。違いは、与党側は存立危機事態と認定したうえで集団的自衛権の部分行使をする、野党はそれは個別自衛権でできるという点。でも、個別的自衛権でなんでもできればかえって危険であり、ちゃんと枠を決めたほうがいいというのが政府の主張でした。

いずれにせよ、安保関連法制は今後、揺れ動く北東アジアや国際情勢のなかで、真価が問われることになるでしょう。

実際、国際社会の流動化は令和になってさらに進みそうな気配です。北朝鮮の核・ミサイル問題は米朝会談でいったん緩和する方向に向かったと思ったのですが、昨今の北のミサイル発射で先行きは不透明です。

この問題では、ボールはいま北朝鮮にあります。北の核の保有や弾道ミサイル発射は許されないと国連決議もされており、トランプ大統領は金正恩の対応を待っています。北朝鮮はとんとん拍子に自分の思う通りにいかなくても、自力で経済が発展できるような国になるべきです。中国や韓国もできたわけだから、北朝鮮にできないわけはない。

そのためには、いつまでも殻に閉じこもっていてはいけません。日本も2002年の平壌宣言に基づき、北朝鮮に対話を呼びかけ、拉致問題も含めた解決ができるように、努力する必要があります。前提条件なしで会談するという安倍首相の日朝交渉への前向きな姿勢は望ましいと思います。そのためには、真の外交力を発揮し、首脳同士の信頼感の上に立って、北朝鮮を交渉のテーブルの上に載せたうえで、多国間を巻き込んだ多次元的外交、安全保障での協議機関(6者協議)が必要な時です。

韓国との関係について言えば、日本に瑕疵(かし)はありません。従軍慰安婦も不可逆な解決をしようと約束したし、徴用工もすでに落着しています。それを何度も何度も蒸し返されると、対応の手段もなく、むしろ感情が悪化するばかりです。そのへんは韓国政府が国民にこれまでの経緯や事情を説明し、未来志向で対話をし、相互理解を進めていくしかありません。

ここ数年の中国の軍事力の増大はめざましい。空母や海軍の能力が拡大し、制海権、射程の拡大による戦力の格差が大きくなっています。そのため、台湾や東南アジアにおいて、たとえ領土を侵されても、中国との戦闘を続ける意思と能力を喪失する国が出てくる恐れがあります。東シナ海、南シナ海から西太平洋、インド洋にかけての自由で開かれたインド太平洋地域の平和と安定にも直結する問題で、我が国の安全にも極めて大きな脅威が続くことにもなります。

中国が力が巨大化するなか、牽制の意味で、ロシアと外交関係をつくるのも大事でしょう。ロシアとは北方領土交渉を続けていますが、プーチン政権は極東の軍事力を引き続き拡大させており、アメリカがまだ実用化していない「極超音速滑空弾」の開発や原子力魚雷「ポセイドン」搭載用原子力潜水艦の配備を進めています。数年先には、核弾頭を装着し、無限の航続距離で、海中から沿岸都市に核攻撃を狙うことが可能になります。

今年8月に米ロのINF(中距離核ミサイル禁止条約)が終了。東アジアで北朝鮮の核ミサイル開発に加え、中国・ロシアの核やミサイル配備など、不透明・不確実性がますます大きくなっています。米ロ2国間のINF条約にかわって、中国を加えた3国で条約締結交渉をする必要があります。

FreshStock/shutterstock.com

FreshStock/shutterstock.com有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください