沖縄戦の最前線で戦い、生き残った父が、最期に私に伝えたかったこと

2019年06月22日

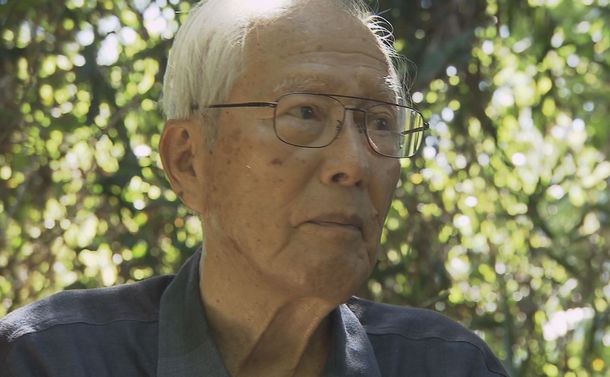

親友の遺影を見つめる父=2015年6月、那覇市、第一中学徒隊展示室(琉球朝日放送提供)

親友の遺影を見つめる父=2015年6月、那覇市、第一中学徒隊展示室(琉球朝日放送提供)昨年89歳で亡くなった父が生きていたら、何を思っただろうか――。平成最後の夜、私はそんなことを考えていた。

昭和2年生まれの父は、17歳で「鉄血勤皇隊」と呼ばれる少年兵として、沖縄戦の最前線に送り込まれた。

天皇の兵として銃をとり、御国のために戦ったのだ。

そこは、人間が、人間でなくなる地獄だった。父は生涯、その体験から逃れることができなかった。

我がままで、癇癪持ちで、家族を容赦なく傷つける人だった。けれど、そんな父を嫌いにはなれなかった。

父がもう長くないという連絡を受け、当時東京に住んでいた私は、一睡もせずに、始発の電車に飛び乗り、羽田空港から沖縄に向かった。

慌てて那覇市内の病院に駆けつけると、父はベッドに横たわり、痩せ衰えてはいたが、相変わらずの口調で、心配する娘の気持ちなど無視して、誰か知り合いの新聞記者を呼ぶように言った。

最期にどうしても、沖縄戦のむごたらしさ、沖縄が受けてきた「差別」を伝えたいというのだ。

父は人生の最期に、ひとりの父親として、娘に「ありがとう」とか「お前はいい子だった」とか声をかけるのではなく、鉄血勤皇隊の生き残りとしての務めを終えてから、死ぬことを選んだ。

親友の墓参り=2015年6月、名護市(琉球朝日放送提供)

親友の墓参り=2015年6月、名護市(琉球朝日放送提供)物心ついたころから、毎年6月23日の「慰霊の日」が近づくと、父とふたりで訪れる場所があった。那覇から車で約1時間半、灼熱の太陽に照らされて輝く、紺碧の海を見ながら、西海岸をドライブする。

車内で聴くのは、いつも決まってベートーベンの「エリーゼのために」。私が初めて覚えたクラシック音楽だ。

父がこの曲に、特別な思いを抱いていることは、幼心にも感じていたが、詳しいことを知ったのは、もう少し後になってからだった。

サトウキビが揺れる静かな集落に、古い亀甲墓はあった。父の親友が眠る場所だ。

梅雨明け後の沖縄は、むせるように暑い。恵みの雨を大量に蓄えた大地は、生命力に溢れ、緑が一層艶やかになる。

父は汗だくになりながら、墓の周囲に生い茂る雑草を刈り取り、隅々まで掃き掃除をする。そして、一段落すると、墓前に花や果物、線香を備えて手を合わせ、しばらく黙って墓石を眺めるのだった。

親友は、父が沖縄県立第一中学校に通っていた頃の同級生だ。

沖縄本島に米軍が上陸し、艦砲射撃の暴風が吹き荒れていた昭和20年3月27日、父たちは卒業式の最後に軍命を言い渡され、鉄血勤皇隊として招集された。

雨のように降って来る砲弾、手足を失い、泣き叫びながら這いずりまわる兵士たち、辺り一面に無残に横たわる死体…。痩せた足に兵士がすがりつき、「助けてくれ、助けてくれ」と叫ぶのを、跳ねのけながら逃げたと父は語った。

沖縄戦の組織的戦闘があと5日で終わるという6月18日のことだった。大けがをした親友を連れて彷徨っていた時のことを、父は戦後35年目の同窓会誌に書いている。

両尻がむき出し、尾骶骨がはみ出て歩けない君を、勤皇隊本部に帰すように誰に命令されたのか全くおぼえていないが(中略)君は突然「母の所に連れて行ってくれ」と僕に頼んだね(中略)君が厄介な荷物のように思われたのだろうか、「手榴弾をくれ」と君は言った。僕は頭上で炸裂する榴散弾のとび散る音をききながら君に最期の言葉をかけたように思える。「どうせ俺もあとでいくから」と。〈山田義邦「追悼の記」『養秀百年』(養秀同窓会,昭和55年)〉

それは父と親友の別れの場面だった。父は、大けがをして歩けなくなった親友に自分の手榴弾を渡し、自決を促したのだ。

だが、父は戦後しばらく、その出来事の重みを感じていなかったという。「戦争だったのだから仕方ない」。そう思っていた。

1950年代 東京で

1950年代 東京で友人の家を訪ねるため、郊外の住宅地を歩いていると、玉砂利が敷かれた立派な邸宅から、ピアノの音色が聴こえてきたのだという。それが、ベートーベンの「エリーゼのために」だった。

その美しい旋律は、父に厳しい現実を突きつけた。

「私が5日前に出てきた沖縄は、糞だらけの生活をしているのに」

沖縄は戦争が終わった後も、米軍占領下に置かれた。人権は保障されず、貧しく、惨めな暮らしが続いていた。

豊かな暮らしを着実に取り戻しつつある東京と、復興とは程遠いふるさと・沖縄。彼我の差を比べ、「悔しさが込み上げた」という。

さらに、故郷・沖縄の置かれている立場を突きつけられる出来事があった。大学の掲示板に張られていた求人広告に、大きな墨字で、「第三国人、琉球人を含む、かたくお断りします」と書かれているのを、目にしたのだ。

父は当時のやるせない思いを、繰り返し私に語った。

「何百社という企業から求人が出ていた。それなのに頭に来たね。国のために、天皇のためにと、銃をとって戦ったんだよ。友だちが死んだんだよ。何のための戦争だったのか」

その時から、父の葛藤が始まった。

勉強も、友だちとの平凡な日々も諦め、ただ御国のためにと、身を捧げた青春時代だった。なのに、全てが終わった後、待ち受けていたのは、散々な仕打ちだったのだ。

父は、親友に手榴弾を渡し、死なせてしまったことを、生涯悔やむことになった。

親友と死別した場所を供養に訪れた父=2015年6月、糸満市摩文仁(琉球朝日放送提供)

親友と死別した場所を供養に訪れた父=2015年6月、糸満市摩文仁(琉球朝日放送提供)結局、貧乏で孤独な都会暮らしの中で、肺病を患った父は、学業を断念して島に帰った。いくつか職を転々とした後、香水やウイスキーといった免税品を扱う仕事に就いた。

当時の沖縄と言えば、長く日本本土と切り離され、混沌としていた。しかし一方で、復興に向け、また祖国復帰を目指して、人々が逞しく生きた、エネルギー溢れる時代でもあった。

父は、米軍統治下の「アメリカユー(米国世)」、復帰後の「ヤマトゥユー(大和世)」と激動する社会で、自分の人生を取り戻した。贅沢もし、自由も手に入れ、地獄の戦場を逃げ回った日々や、その後の惨めな暮らしも忘れることが多くなっているように見えた。

しかし、退職すると、あの日を振り返ることが多くなった。年を重ねるごとに、戦死した親友の墓参りに訪れる頻度が、月に一度、週に一度と増えていったのだ。

80歳を過ぎて、父には年の離れた男友だちができた。その人は、父の戦争体験を何かで読み、連絡してきたのだという。沖縄戦や基地問題に関心が高く、平和運動に積極的に取り組んでいた。

ふたりは毎日のように行動を共にした。運転ができなくなった父を連れて墓参りにも行ってくれたし、忙しさにかまけて父の相手をしない私にも「たまにはお父さんに会いに来なさい」と度々電話をかけてきた。3年前には、父がずっと探していた別の同級生の家族をブラジルから呼び寄せ、同級生が戦死した場所を案内して、家族に最期を伝えたいという父の悲願を叶えてくれた。

ところが、そこまで尽くしてくれた友だちは、突然、父の元を去った。父が不用意にあることを話したのがきっかけだった。

何年も前になる。父が傷痍軍人の会に出席したときのことだ。

沖縄からの出席者は、天皇皇后陛下に一番近い最前列に案内された。すると、どこからかともなく、「天皇陛下万歳」の三唱が始まった。

沖縄戦体験者には、天皇制について複雑な感情が根強い。父もそうだった。

だがその時、父は咄嗟の出来事に、自分だけが、ただ立ってやり過ごすわけにはいかなくなり、一緒に手を挙げてしてしまったのだという。

父にしてみれば、どうしようもなかったのだ。しかし、そのエピソードを聞いた友だちは、激怒した。私にも電話をかけてきて言った。

「お父さんにはがっかりした」

天皇の兵として銃をとった父は、戦場で友だちを亡くし、晩年は「天皇陛下万歳」をしたことで、再び友だちを失ったのだ。

友だちが去り、また寂しくなった父のことを思うと、不憫でならなかった。それ以上に、鉄血勤皇隊の生き残りとしての「あるべき姿」を期待され、それに沿わなかったために「がっかりした」と言われたことに、私は理不尽さを感じた。

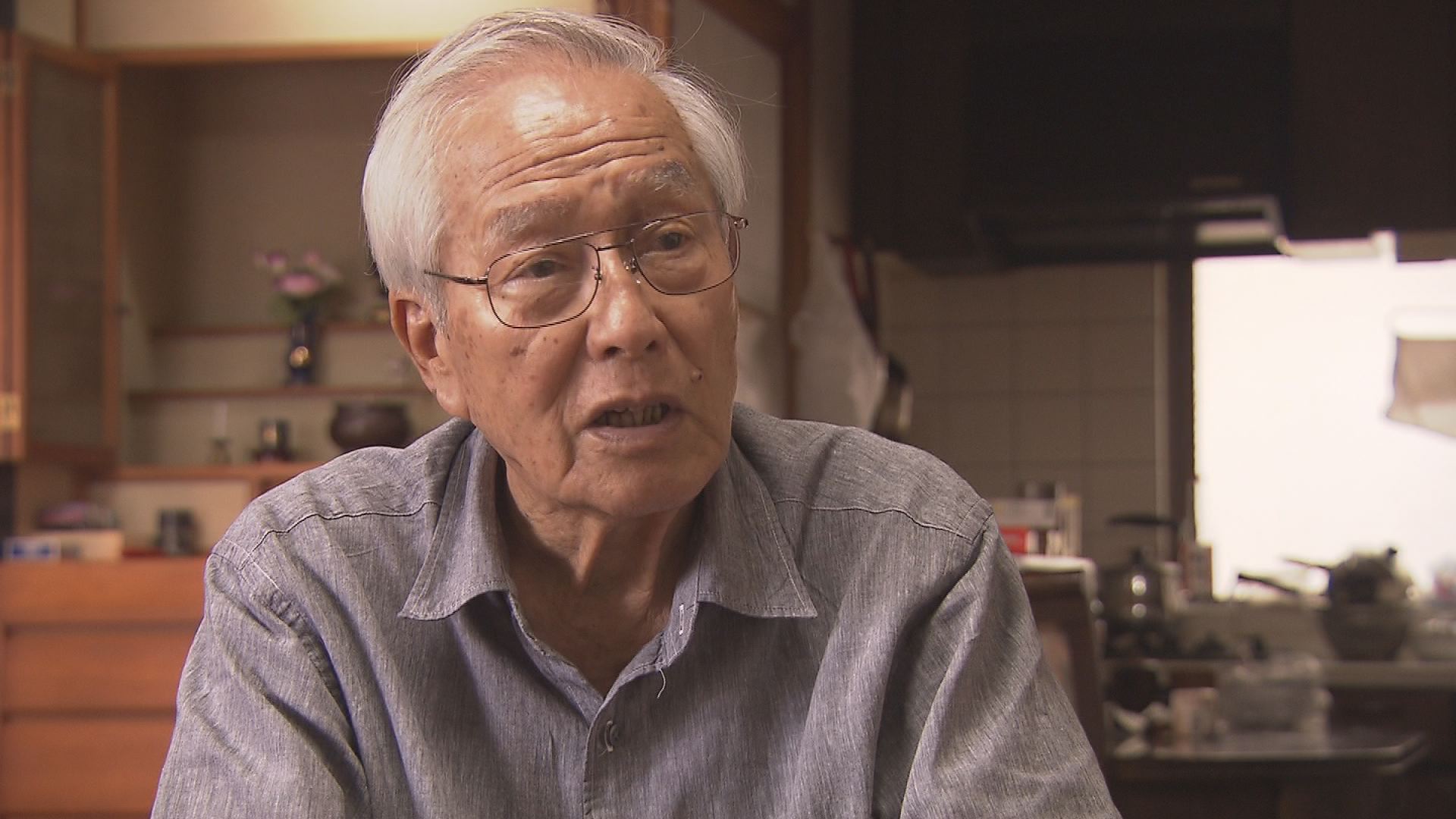

戦争体験を語る父=2015年6月、那覇市(琉球朝日放送提供)

戦争体験を語る父=2015年6月、那覇市(琉球朝日放送提供)その後も父は、話を聞きたいと訪ねてくる人たちには、戦争体験を包み隠すことなく語った。ある時は、親友に手榴弾を渡した場面を語りながら「私は人を殺したのです」とまで言った。

何が父をそこまで追い詰めたのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください