天然ガス輸入で日本も関係大。「遠いアフリカの国」の出来事で片付けられない

2019年06月15日

Maddy Settle/shutterstock.com

Maddy Settle/shutterstock.com6月6日、世界に激震が走った。

アフリカ大陸に足場を築きつつあると目されてきたISIS(イスラム国)が、南東部アフリカのモザンビーク北端にあるカーボ・デルガード州モシンボア郡での武力活動を発表したのである。

この地域には「インド洋の真珠」と呼ばれるほど美しい海とキリンバス群島がある。豊かな自然と季節風は、地域の人びとに沢山の恵みと国境を越えた人とモノの関係を提供してきた。

私は長年、この地域を含むモザンビーク北部での政治・経済・社会・歴史調査に携わってきた。今回の事態は2000年以降にこの地域で生じた様々な出来事を踏まえれば、予見できないことではなかった。私は2013年までの歴代駐モザンビーク日本大使にこの可能性を指摘し続けた。

しかし、日本の官民のこの地域への関与は強まることはあれ、リスクが詳細に検討されることはなかった。その後、モザンビーク研究から遠ざかってきたが、今回の事態を受けて再び筆をとる次第である。

Paul Stringer/shutterstock.com

Paul Stringer/shutterstock.com

それから9年。天然ガスを発見した米国アナダルコ社(ANADARKO)とは、日本の三井物産が資本提携している。三井物産は陸から最も近い「エリア1」採掘権の権益を20%取得しているが、その狙いは「日本を始めとするアジア諸国のエネルギー資源の安定確保に貢献」することにあるという。

昨年には東京ガスや東北電力との間で、天然ガスの売買契約が結ばれた。いまだ生産が始まっていないにもかかわらずである。これら一連の投資は日本政府の後押しで実現しており、政府はサブサハラ以南では、最初の二国間投資協定をモザンビークと結んでいる。

この背景には、2009年以降進められるモザンビーク北部への日本の官民による経済開発事業(例:プロサバンナ、ナカラ回廊開発)のほか、2011年の東日本大震災に伴った原発事故の影響がある。

自然エネルギーの開発が遅れる日本では、今後も非再生エネルギー資源への依存が予想されており、中でも天然ガスへの注目が高まっている。つまり、日本の納税者・消費者・住民にとっても、「遠いアフリカのどこかの国の出来事」として片付けられない地域なのだ。

そのカーボ・デルガード州パルマ郡で、今年2月21日、アナダルコ社の天然ガス液化プラントの建設妨害を狙った襲撃事件が二度にわたって発生した。ポルトガル人スタッフ1名が死亡し、複数の負傷が出ている。

これを受けて、同社の株価は一晩で3.7%下落、世界の投資家を心配させるとともに、3月には液化プラントの建設工事が1週間にわたって止まったことも報じられている。

そして、先月中旬から激化した攻撃とISISの発表を受けて、アナダルコ社の現地スタッフは勤務を拒否し、駐モザンビーク米国大使館もパルマ郡からの全アメリカ人の避難を勧告した。

実は、カーボ・デルガード州での武装集団による攻撃は、2017年10月に始まっている。これまでに119を数える攻撃が繰り返され、分かっているだけでも295人死者、数千規模の避難者が生じている。警察や軍などの国家機構や投資企業や車両などへの攻撃だけでなく、政府と協力する村々の焼き討ちや、ISISに特徴的な「首切り」も横行している。

しかし、これらの武装者の詳細は明らかでなく、分かっているのは若いムスリムが関与していることのみであり、「グループ」は暫定的に「アル・シャバーブ(al-shabaab)」あるいは「アル・スンナ・ワ・ジャマ(Ahlu Sunna wa Jama)」と呼ばれてきた。

しかし、この名称すら不確かな中で、今回のISISによる発表に至ったのである。

筆者の著書「The Origins of War in Mozambique」

筆者の著書「The Origins of War in Mozambique」 「カリフの兵士は、十字軍であるモザンビーク軍による攻撃を撃退した…様々な武器で応戦し、彼らを殺害し負傷させた。ムジャヒディーンは武器、弾薬、ロケット弾を入手し破壊した」

このニュースは、世界を駆け巡り、ガーディアンやBBC、AFP通信など国際的な新聞やメデイアが一斉に報じたが、存在しない村の名称などが記されており、中東での苦境を受けアフリカでの勢力拡大を誇示したいISISによる偽の発表と捉える向きが優勢である。

その一方で、この地域の歴史や社会変動に詳しい識者の間では、ISISとまったく繋がりがないとまでも言いきれず、今後ISISとの連携が強まっていく可能性が高いとの見方も出ている。

いずれにせよ、モザンビーク北端で攻撃を繰り返すこの武装集団は一体誰なのだろうか。

最初の襲撃から18ヶ月が経過するというのに、先に述べたとおり、グループの名称も、リーダーや参加者の属性や出身地も一切明らかになっていない。モザンビーク政府関係者は、「盗賊」「テロリスト」「ジハーディスト」「イスラム過激派」などと呼び、これらの攻撃に社会的な基盤がないことを強調するとともに、ウガンダやソマリア、タンザニア、南アフリカなどからの「外国人による煽動」を主張してきた。

実際、昨年8月から10月にかけて、モザンビーク政府は200名の「容疑者」とともに、南アフリカ人の起業家アンドレ・ハネコンを「武装集団のスポンサー、兵站責任者、コーディネイター」と呼んで拘束・逮捕している。昨年12月24日の訴状には、ハネコン氏らが「この地域を不安定化させ、天然ガス開発を妨害する」ことによって、最終的には「タンザニア南部からモザンビーク北部にまたがる独立国家を形成しようとしている」と記述されていた。

しかし、このようなモザンビーク政府側の主張に対して、ハネコン氏の家族は繰り返し異議を唱えてきた。そして、南アフリカのメディアがこの件を取り上げ出した同じ月(今年1月)、投獄されていたハネコン氏の死亡が発表された。同氏の家族は、モザンビーク政府の関係者が、アナダルコ社の油田前にハネコン氏が所有する土地(海岸部)の利用権を取り上げるために、罪をでっち上げたこと、そして同氏が暗殺された可能性を主張している。

2019年4月24日、ハネコン氏とともに投獄されていた200名近くの「容疑者」の大半(123名)が、カーボ・デルガード州裁判所で「容疑不十分」のために無罪判決を言い渡された。それを伝える記事の写真に乳飲み子を抱えた若い女性たちが含まれていたことから分かるように、モザンビーク軍や警察、検察の「制圧活動」、逮捕・拘留の問題が内外に露呈する結果となった。

ますますもってカーボ・デルガード州で生じる暴力衝突の実行者が誰であるのかについて、様々な憶測が飛び交っている。その中には、資源が豊かな一方政治的に掌握しきれていないムスリム居住地域を完全なる支配下に治めたいモザンビーク政権与党のフレリモ(モザンビーク解放戦線、FRELIMO)による自作自演、フレリモ・エリート間の内部的な主導権争いとの説も含まれている。

忘れてはならないのは、モザンビーク国防省の前大臣であり現在の大統領(2015年-)は、カーボ・デルガード州出身のフィリペ・ニュシである。しかし、彼は民族集団としてはマコンデに属し、州の大半を占めるイスラム教徒ではない。(この点の関わりについては次回の記事で紹介する)

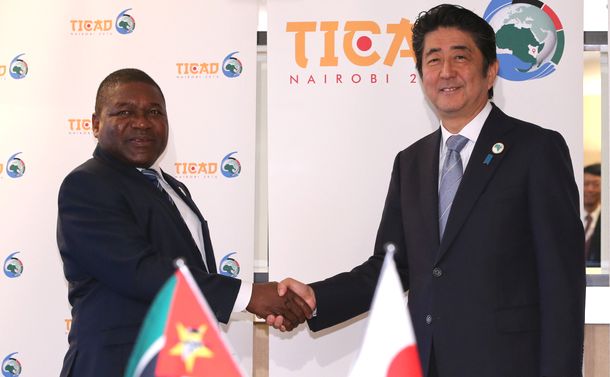

モザンビークのニュシ大統領とのワーキングランチの冒頭、握手する安倍晋三首相=2016年8月26日、ケニア・ナイロビ市内のホテル

モザンビークのニュシ大統領とのワーキングランチの冒頭、握手する安倍晋三首相=2016年8月26日、ケニア・ナイロビ市内のホテル4月の判決の後も、「容疑者」と称される人物の勾留・逮捕が公表され続けているが、攻撃は収まらず、先月28日にはより南方のマコミア郡でトラックが襲撃され、16名の死者が出る惨事となっている。その前日には、モザンビーク軍トップが、カーボ・デルガード州の西隣にあるニアサ州メクーラ郡で、「タンザニア人が若者のリクルートを行っており、この人物を捜索している」と発表するなど、これらの攻撃が地理的ならびに民族集団を超えた広がりを有していることが明らかになりつつある。

ISISの攻撃発表はその数日後であった。

なお、モザンビークのムスリム人口は全体の2割程度であるが、北部住民の圧倒的多数をムスリムが占めている。ただし、モザンビークのイスラム組織(例えば、モザンビーク・イスラム評議会)はこれらの攻撃への関与を否定するとともに、このような暴力への強い憤りと批判を繰り返し発表している。中には、米国の援助機関USAIDの資金援助をもらい、モザンビーク政府と協力し、コミュニティでの情報拡散に協力している組織もある。

モザンビークでPKO(国連平和維持活動)に参加する自衛隊派遣本隊が首都マプトの国際空港へ到着。「国連モザンビーク活動」のアイエロ国連事務総長特別代表が自ら出迎えた=1993年5月17日

モザンビークでPKO(国連平和維持活動)に参加する自衛隊派遣本隊が首都マプトの国際空港へ到着。「国連モザンビーク活動」のアイエロ国連事務総長特別代表が自ら出迎えた=1993年5月17日 冒頭に触れたように、1998年のケニア・タンザニアでの米国大使館襲撃、そして2000年代に入ってからこの地域で生じていた様々な出来事を踏まえれば、今回の事態は予見できたことである。

古くからの研究仲間たちがすでに色々な分析を提供し始めているものの、そのいずれもが「詳細は分からない」と述べている。彼らが、その理由として、政府がこの地域での詳細なる調査を妨害していることをあげている点に注目したい。これは、学術あるいは市民社会の現地調査にとどまらず、ジャーナリストも同じ、あるいはより一層深刻な状況に直面している。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください