現場取材20年の記者が憂う日本外交の劣化

2019年06月28日

G20サミットで来日したトランプ大統領と、日米首脳会談冒頭で握手する安倍首相=6月28日朝、大阪市住之江区。朝日新聞社

G20サミットで来日したトランプ大統領と、日米首脳会談冒頭で握手する安倍首相=6月28日朝、大阪市住之江区。朝日新聞社もし夏の参院選を乗りきれば、在任期間が歴代最長に届こうかという安倍晋三首相。通常国会が終わって来たる参院選に向け、政権の仕事ぶりが問われる今、首相に返り咲いてから6年半の「安倍外交」を総括しておきたい。

その総括は、「採点不能、よくて赤点」という厳しいベースから考えざるをえない。なぜか? 20年間、取材現場で日本外交を見てきた立場から述べる。

評価のベースが「採点不能、よくて赤点」である理由は、安倍政権が官邸主導の名のもとに、日本外交に関する国民への説明責任を著しく劣化させたからだ。

2017年9月、北朝鮮の核ミサイル問題などを挙げて「国難突破解散」を表明した安倍首相=首相官邸。代表撮影

2017年9月、北朝鮮の核ミサイル問題などを挙げて「国難突破解散」を表明した安倍首相=首相官邸。代表撮影特にそれが目立つのが、首相を交えた官邸での会議、そして首脳会談だ。日本の外交・安全保障の司令塔というふれこみで2013年にでき、首相が議長を務める国家安全保障会議(NSC)や、安倍首相が米国のトランプ大統領やロシアのプーチン大統領との会談で多用する「テタテ」(一対一)での「突っ込んだ議論」の中身は、ほとんど明かされない。

「特定秘密保護法ができたから仕方ないよ」と思われるかもしれない。安倍政権の採決強行で生まれたこの法律は確かに14年から施行されているが、各行政機関が毎年指定する特定秘密のうち、外交関連は実はそれほど多くない。

18年に指定された特定秘密に関する政府の報告書によると、NSCでは同年中の会議の「結論に関する情報」、外務省では同年中に「外国の政府等から国際情報統括官組織に提供された情報」のみだ。

にも関わらず、発足から150回以上を数えるNSCの四大臣会合(首相、外相、防衛相、官房長官。今は副総理も参加)については、菅義偉官房長官が記者会見で議題を述べるだけ。テタテのやり取りも首脳間の信頼関係を崩さないようにと極秘扱いだ。

北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けて開かれた国家安全保障会議。左から安倍首相、自衛隊制服組トップの統合幕僚長、麻生副総理(内閣広報室提供)=2018年版防衛白書より

北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けて開かれた国家安全保障会議。左から安倍首相、自衛隊制服組トップの統合幕僚長、麻生副総理(内閣広報室提供)=2018年版防衛白書より日本外交の「経過」についての説明責任を、安倍政権はかくも劣化させた。それが、評価のベースを「採点不能、よくて赤点」とするゆえんだ。ただし、安倍外交が「経過」をそこまでして伏せながらも、久々の長期政権が享受する政治基盤を生かすことで「成果」を得ているのなら、平均点に近づくかもしれない。

6月末に議長を務めるG20(主要20カ国・地域)首脳会議を前に、会場となる大阪城西の丸庭園にある大阪迎賓館を視察する安倍首相=4月、大阪市中央区。朝日新聞社

6月末に議長を務めるG20(主要20カ国・地域)首脳会議を前に、会場となる大阪城西の丸庭園にある大阪迎賓館を視察する安倍首相=4月、大阪市中央区。朝日新聞社(安倍外交の「成果」について安倍政権の人たちと話すと、首脳会談が頻繁な主要国との外交で「首相が毎年のように代わっていた以前と違い、自己紹介から入らなくていいので議論が深まる」とか、6月末に大阪で開かれる「G20」サミットのような国際会議で、「首相の存在感が高まって議論をリードできる」などと語られる。だが、それは長期政権のメリットとして一般的に言えることであり、安倍外交を問う本稿の趣旨とずれるので評価対象としない)

台頭する中国への対応は日本外交の最大の懸案だ。

日中関係は、安倍政権の直前の民主党政権による2012年の尖閣諸島国有化を機に、1972年の国交正常化以降で最悪に陥ったが、安倍政権になって2014年に関係改善に合意し、首脳が往来するところまで立て直した。中国が反発する首相の靖国神社参拝も、安倍首相はこだわりを抑え、13年を最後に控えている。そこは評価できる。

ただし、日中関係について安倍政権の6年半で明らかになったのは、そもそも時の首相が独自色を発揮できるほど生易しいものではなくなっているということだ。背景には、今後も続くであろう中国の台頭と、米国の警戒からくる米中対立がある。

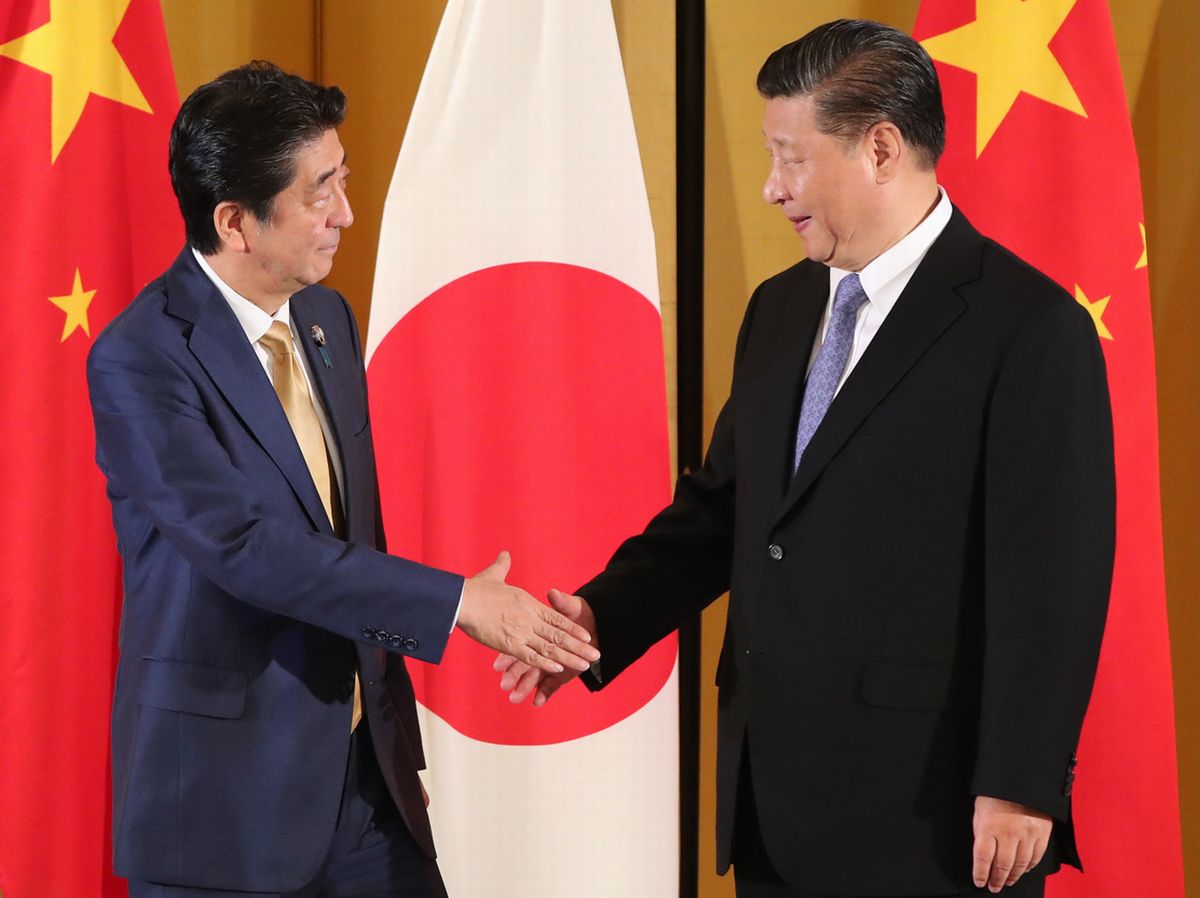

G20サミットで来日した習国家主席と、日中首脳会談を前に握手する安倍首相=6月27日夜、大阪市北区。代表撮影

G20サミットで来日した習国家主席と、日中首脳会談を前に握手する安倍首相=6月27日夜、大阪市北区。代表撮影日中関係が改善したのは、トランプ政権との「貿易戦争」を機に経済面でリスクヘッジを迫られた習近平政権と、安倍政権の利害の重なりが広がったことよる面が大きい。一方で、安全保障面では尖閣周辺海域でのにらみ合いが続いており、安倍政権は中国の海洋進出への対応という点で利害が重なる米国との同盟強化で対応してきた。

日中関係は安倍外交を云々(うんぬん)する前に、日本が米中対立の行方に目を凝らしながら、そこでどう生き抜くかという国家の行方がかかった危機管理の問題になっている。中国にしても、日本とは歴史認識や尖閣の問題を抱え、日米同盟もあって易々と関係強化には踏み込めない。

安倍政権は、日中関係をそうした綱渡りでしのいできた。首脳会談もまだ頻繁とはいかないだけに、安倍外交のアラも見えにくかったと言える。

中国の海洋進出や北朝鮮の核・ミサイルへの対処に日米同盟が欠かせないにもかかわらず、「米国はもう世界の警察官はできない」と公言するトランプ大統領が、2017年に登場した。そんな厄介な状況の日米関係において、安倍外交は目立った。

大統領選でのトランプ氏躍進を外務省は読み切れず、米国の新政権との人脈づくりは後手に回ったが、安倍首相が当選間もないトランプ氏をトランプタワーに訪ねたり、ゴルフをくり返したりして首脳間で絆を深めた。世界がトランプ氏に振り回されるなか、日本外交の財産といえる。

5月末に来日したトランプ大統領と千葉県でゴルフをする安倍首相。「自撮り」したという=首相官邸のツイッターより

5月末に来日したトランプ大統領と千葉県でゴルフをする安倍首相。「自撮り」したという=首相官邸のツイッターより最近のテタテについて言えば、安倍首相は日本人拉致問題の訴えに力を入れていることはわかる。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長との会談に踏み切ったトランプ氏に、拉致問題解決を望む自分の考えを伝えてほしいというわけだ。二度目の今年の米朝首脳会談の後、安倍首相は「トランプ大統領から金委員長に伝えていただいた」と喜びをあらわにした。

ただ、不動産王・トランプ氏の信条はあくまでディール(取引)だ。テタテで安倍首相に何を頼んでいるのだろうか。

シンゾーはアメリカの武器を買うと言ってくれた、という趣旨の発言をトランプ氏はよくする。もともと日本政府で決めていた話について「大統領に美しい誤解をしていただいている」(小野寺五典・前防衛相)という見方もあるが、5日末の訪日でもトランプ氏から踏み込んだ発言があった。横須賀に停泊中の海上自衛隊護衛艦「かが」を安倍首相と訪れた際のことだ。

自衛隊最大の船である「いずも型」護衛艦「かが」は、空母に改修される可能性があるが、政府はまだ決めていない。空母に積まれる戦闘機の機種も表向きは未定だが、トランプ氏は「かが」艦内での訓示で「この船は近く改修され、最新鋭の(米国製)戦闘機F35を運ぶ事になるだろう」と語ったのだ。

5月末に来日し、海上自衛隊の護衛艦「かが」を訪れて自衛隊と米軍の隊員に訓示するトランプ大統領。隣には安倍首相=神奈川県横須賀市。代表撮影

5月末に来日し、海上自衛隊の護衛艦「かが」を訪れて自衛隊と米軍の隊員に訓示するトランプ大統領。隣には安倍首相=神奈川県横須賀市。代表撮影かと思えばトランプ氏は6月末、訪日を前に米メディアのインタビューで「我々が攻撃されても日本は我々を助ける必要はない。できるのは攻撃をテレビで見ることだ」と主張。大統領当選前から変わらぬ日米安保体制への不満をあらわにした。安倍政権が日米同盟が揺るがないようにと踏み切った集団的自衛権の限定行使容認や、米軍普天間飛行場の沖縄県内移設のための工事開始など、まったくお構いなしだ。

「首脳会談は12回、電話協議は30回」と外務省も安倍・トランプ関係の濃密さを強調するが、外務省幹部が入れないテタテで2人は一体何を話しているのか、誤解が生まれていないか、危なかっしいこと甚だしい。

もしひそかなディールがあるとすれば、国益に沿っているかどうかの検証ができず、2人が政権を去った後に引き継がれる保証もない。テタテ頼りの安倍外交が抱えるリスクは大きい。

テタテ頼りの安倍外交といえば、日ロ関係はその最たるものだ。安倍首相は昨年5月の国会答弁で、プーチン大統領とテタテを重ねていることについて、こう語っている。

「平和条約交渉の中身は、最後の時点に至るまで外に出すわけにはいかない。テタテ会談の時には、基本的には平和条約交渉の話しかしていません。ただ、そこでどういう対話がなされたかを私が紹介した瞬間に、もう次の首脳会談では話ができなくなってしまいます」

日ロ平和条約交渉は北方領土交渉と表裏一体だけに、これも危うい話だ。

G20サミットで来日したプーチン大統領と、日ロ首脳会談を前に握手する安倍首相=6月29日夕、大阪市中央区。代表撮影

G20サミットで来日したプーチン大統領と、日ロ首脳会談を前に握手する安倍首相=6月29日夕、大阪市中央区。代表撮影安倍政権は日本外交において「経過」の説明責任を劣化させた。それを補って余りある「成果」を得ているのか。その観点から私が最も厳しい目を向けるのが、この日ロ関係だ。

安倍首相や河野太郎外相は、平和条約交渉について「政府の立場は変わらない」とくり返す。だが、ロシアの前身であるソ連と国交を回復した1956年の共同宣言以来、戦争で奪われた北方領土の返還を目指して日本外交が積み重ねてきた「政府の立場」は、安倍政権でわけがわからなくなってしまった。

それは、外務省が毎年発行する「外交青書」2019年版ではっきりした。終戦時にソ連が占拠し日本が返還を求めてきた北方四島について、1957年に出た最初の青書は「固有の領土」とし、2009年からは毎年「固有の領土」や「日本に帰属」と書いてきた。19年版でそれらの言葉が消えてしまったのだ。

しかも、日ロ交渉の到達点として1993年から記され続けてきた「東京宣言」への言及もなくなった。四島がどちらに属するかを棚上げせずに平和条約を締結するとした同年の首脳間合意であり、安倍内閣で2013年に閣議決定した日本初の国家安全保障戦略にも、その内容をあえて明記していたのに、だ。

外交青書で唯一言及された過去の合意は、平和条約締結後の二島引き渡しを記した1956年の日ソ共同宣言だ。もし、こうした記述そのままが日本政府の基本方針になったのなら、日ロ間の共通認識は一気に63年前まで後退したうえ、日本が四島へのこだわりすら捨ててしまったことになる。

5月末の日ロ外相会談後に共同記者発表に臨む河野外相とラブロフ外相=東京・麻布台の飯倉公館。代表撮影

5月末の日ロ外相会談後に共同記者発表に臨む河野外相とラブロフ外相=東京・麻布台の飯倉公館。代表撮影安倍政権の対ロ外交はなぜ、こんなに風通しが悪いのか。たとえば20数年前、同様に平和条約交渉決着を目指した橋本龍太郎首相は「ユーラシア外交」を唱え、領土問題での妥協を包み込めるような日ロ関係発展に向けたビジョンを国民に示した。

「当時とは状況が違う」と首相周辺は語る。「いまは膨脹する中国にどう対応するかだ。日米豪印が連携するインド太平洋戦略で南を、日ロ関係の発展で北を抑える。でも米ロ関係が悪い中で、日ロ関係のビジョンまで打ち出すのは、いかにも間が悪い」

日本の国益にとっては、台頭する中国への対応こそが喫緊の課題であり、そのためにロシアとはとにかく北方領土問題で妥協して早く関係を安定させる。四島へのこだわりを断つ政治判断をするには、久々の長期政権である安倍政権の登場というチャンスを逃してはならない――というわけだ。

戦略としてはわかるが、そんなことは安倍政権が作った国家安全保障戦略に一言も書いていない。ロシアという言葉が出てくるのはたった1カ所だ。首相自身が交渉にのめり込み、これまでの方針との整合性をもって国民に語る言葉を失っていく。そんな自縄自縛に安倍外交は陥っている。

2月に首相官邸で拉致被害者の家族らと会う安倍首相=朝日新聞社

2月に首相官邸で拉致被害者の家族らと会う安倍首相=朝日新聞社日本の安全保障の要諦である朝鮮半島では、非核化をめぐって2018年から対話が動き出したが、かつて北朝鮮と「六者協議」を開いた米中韓ロ日の中で、日本だけが北朝鮮と首脳会談をできていない。「内閣の最重要課題」に掲げる拉致問題で成果のない安倍首相は今年、ついに「無条件」での会談を金委員長に呼びかけた。

日朝関係のこの現状に、安倍外交の脆さが露呈している。

それは、2002年に初の日朝首脳会談を実現し、今の金委員長の父にあたる金正日総書記に北朝鮮による日本人拉致を認めさせるという成果を上げた小泉政権と比べると、よくわかる。

02年の会談がうまくいった理由には三つある。①当時の米ブッシュ政権による北朝鮮への圧力、②その米国に日朝首脳会談開催を納得させた小泉純一郎首相とブッシュ大統領の関係、③首脳会談で日朝双方にメリットのある合意を仕上げるための事前交渉だ。

現状を考えると、②にあたる安倍・トランプ関係はある。だがそれは日朝交渉においては①のように米国が北朝鮮に圧力をかけている状況でこそ生きる。1953年に朝鮮戦争の「休戦」協定が結ばれて以来、世襲の金体制を維持するため米国との駆け引きを最優先する北朝鮮にとって、今のように米朝対話が動いている時、あえて日本と対話する必要はない。

2002年9月、初の日朝首脳会談後に互いに署名した日朝平壌宣言を交換し、握手する小泉純一郎首相と金正日総書記=平壌の百花園迎賓館。代表撮影

2002年9月、初の日朝首脳会談後に互いに署名した日朝平壌宣言を交換し、握手する小泉純一郎首相と金正日総書記=平壌の百花園迎賓館。代表撮影安倍政権で、北朝鮮との間にここまで濃密な事務レベル交渉はできていない。その理由を外務省幹部は「今年の米朝やロ朝の首脳会談を見ても、北朝鮮側で事前協議が機能していない」と話すが、それだけではない。安倍首相自身が日朝国交正常化交渉のハードルを上げてきた面があるからだ。

安倍首相は、北朝鮮が核実験とミサイル発射を続けた2017年までは、圧力によって対話に向かわせると繰り返し、日本独自の制裁を強め、国際的な包囲網を築こうと各国首脳と会談するたび協力を求めていた。この年には北朝鮮の脅威まで挙げて「国難突破解散」に踏みきり、衆院選に勝って政権基盤を固めた。ところが、18年に初の米朝首脳会談で対話が動き出すと一転、金委員長に「無条件」の日朝首脳会談を呼びかけるようになった。

こうした安倍政権のぶれを見ると、拉致問題へのこだわりはわかるが、それを解決するための外交について、脆さどころかそもそも戦略があるのかとさえ思ってしまう。02年に初の日朝首脳会談を実現させた三つの要因のうち、米朝関係への洞察と、日朝双方のメリットを探る事前交渉の二つを通じて、北朝鮮を揺さぶるしたたかさは見えない。

安倍首相が圧力から「無条件」対話へ転換したのは自分の都合による右往左往だ、と北朝鮮に足元を見られないような外交が必要なのだ。

これまで述べてきた、安倍首相の振る舞いを軸とする安倍外交からは離れるが、最後に日本外交にとって重要な分野に触れておく。それは日韓関係とイラン問題だ。歴代最長政権をうかがう安倍首相であればこそ、政権基盤の強さを生かして様々な外交課題に積極的に取り組めるはずだ。そうした視点からこの二つの分野を考える。

まず日韓関係だが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください