野党共通政策を具体的に掲げて与党に迫り、取り込ませる。そのリアリティが勝利の鍵だ

2019年07月04日

「論座」イベントのお知らせ 参院選が始まりました。安倍首相は「民主党政権の悪夢」を強調し、6年半の長期政権を維持してきました。野党はどう対抗すればよいのか。「保坂展人×中島岳志 野党はどう闘うべきか」。7月7日開催。残席わずかです。申し込みはこちら→【イベント申し込み】

あれは、17~18年前のことでした。

ある言葉をめぐって、夜遅くまで、平行線の議論をしていたことを思い出します。

彼女はシングルマザーで子育ての最中、お子さんには障がいがありました。会話を重ねていくと 「自己責任なんです。私は社会に救済は求めません」「ここで頑張るかどうか、すべては自分の責任です」と繰り返しました。

彼女は何度も「自己責任」を強調しました。

「ひとりで生きられないから、社会保障があるんです。自力で頑張ることも大事ですが、社会的支援を受ける必要がある時もあるんです。何もかも『自己責任』にしてしまえば、政治や行政は何のためにあるんですか」と私は問いかけました。

「そう考える人はその人の自由。私は、社会に期待しません。すべては、自己責任だと思います」と彼女は絶対に譲りませんでした。

エンドレステープのように、「自己責任」を語り続ける彼女に対して、私は「社会的連帯」や「相互扶助」を説きましたが、かたくなに受け入れてもらえませんでした。

「自己責任……か。どうして、この4文字に収斂してしまうんだろう」

私は、固い岩盤のような彼女の価値観にはねかえされ、角度を変えながら対話を試みました。

「痛みをともなう構造改革」を呼号する小泉純一郎首相が高い支持率を誇っていた頃の話です。現在のように「自己責任」という言葉が氾濫する前で、私はこの4文字をどうしても飲み込めずに異物感を覚え、妙に耳に残り続けたことを記憶しています。

そして、あの時の彼女のような考え方をする人たちは、増え続けました。

当時は、国会で小泉首相と「日本社会に『格差と貧困』があるのかどうか」と議論していた時代でした。今や、日本社会に「貧困と格差」が拡大していったことは、誰もが認めるようになりました。

「この貧困、自己責任だもの 格差認め自民支える若者たち」(2019年7月1日・朝日新聞デジタル)

総務省の調査によると、2018年の非正規雇用は10年前と比べ350万人あまり増え、約2120万人となった。働き手に占める割合は約38%と過去最高の水準にある。背景には、バブル崩壊後の雇用情勢の悪化や自民党が進めた規制緩和などがある。

格差の拡大や貧困を、政治の問題とは感じないのか、と尋ねた。「仕方がないって思う。自分がこうなったのは自分が考えた結果だから」。返ってきたのは、そんな言葉だった。

この記事には、「自己責任論を肯定するかどうか」という調査結果が紹介されています。

早稲田大学の橋本健二教授(社会学)の分析によれば、「格差が広がってもかまわない」と考える人の割合は、この10年間で各所得層で増えた。しかも増加率は貧困層で最も高く、貧困層の4人に1人は、我が身にふりかかる不利益を受け入れている。そして、貧困層の4割は自己責任論を肯定する。

政治に多くを期待しない、だがかろうじて維持している「現在の生活」が瓦解するようなら、現政権と自民党を支持するという声につながります。

また、その傾向と結びついて、若年層や非正規労働で「格差と貧困」の渦中にある人々が、その原因を「社会のルール変更」である政府の政策に求めることなく、「自己責任」とあきらめて政権与党以外の選択肢を求めないという価値観が広がったことが、長期政権を支えています。

党首討論会で発言する立憲民主党の枝野幸男代表=2019年7月3日、東京都千代田区

党首討論会で発言する立憲民主党の枝野幸男代表=2019年7月3日、東京都千代田区乾いた諦念と現状追認のムードが広がったのは、安部晋三首相がいつまでも口にする「悪夢のような民主党政権」の記憶と、「それよりはまし」という大衆意識がいまだに強いからと言われていました。

「民主党政権の失敗」「それよりはまし」という単純化されたイメージがここまで長続きしているのは、「野党の存在感」が希薄であったことと裏表の関係にあります。

参議院選挙は4日に公示されました。17日間の選挙戦が始まります。

この選挙を通して、野党党首が街頭演説やコメントで発する「言葉」によって、一見すると磐石に見える「現状追認」の壁を突き崩せるかどうか情勢は急転します。待たれているのは「怒りの言葉」であり、「現状を突き破ろう!」という魂を揺さぶるメッセージだと思います。

有権者の日常的心情には、「怒りの表出」を阻害する「自己責任」のロックが複数かかっています。そもそも「政治」と「自分の生活」は無関係だとさえ感じている人も多数です。

「ちょっと待てよ。投票で世の中って変わるかもしれないな」と一陣の風が錆びついてしまったロックを外すためには、遠くから聞こえてくる「国民の皆様」的な一昔前の「政治家言語」は無力です。

野党であれば、政権批判は当然のことです。

ただし「100」「0」で政策の正当性を争うような単純化は避けるべきだと思います。与党は長期政権維持のため、「貧困と格差」の問題も含め、政策の微修正を続けているからです。

「評価するべきところはよしとして、足らざるところを指摘して変更させる」。これが政治のリアリズムです。

3年前の参議院選挙を前に、私は次のように書きました。

『 野党の「共通政策」で政治は変わる』(ハフポスト・2016年4月16日)

一般的には野党共闘に「共通政策」を期待しても無駄ではないか、与党が圧倒的多数の国会では、とくに議席の3分の2を与党が抑えている衆議院の解散がなければ参議院で与野党比がかわったところで大きな変化はない、「野党の共通政策が実現する可能性はゼロ」と考えている人が多いのではないでしょうか。

結論から言えば、野党が「共通政策」で結束した時には、政府・与党の国政運営に多くの影響を与えるのです。その前兆が、「保育園落ちた」の波紋が広がった保育園待機児童問題の展開や、「給付型奨学金」創設への動きです。参議院選挙直前というこの時期に、与党としてはなるべく対立軸を鮮明にさせない「抱きつき」(クリンチ)で争点化をさせまいという意図も見えます。

これまでに、野党が政策要求することで、世論に火がつく前に、政府・与党がこれを取り込んで実現するということは、何度もありました。

参議院選挙は政権選択選挙ではありませんが、野党が共通政策を練り合わせた結果、実現していくプロセスが見えてくれば、野党の存在意義は十分に示せるのではないでしょうか。

もちろん「獲得議席」は重要です。ただ、「与党100」「野党0」という価値軸と、批判勢力は文句を言うだけで何ひとつ実現しないという刷り込みこそ、野党の議席増を抑え込んできたものの正体だと見抜くべきです。

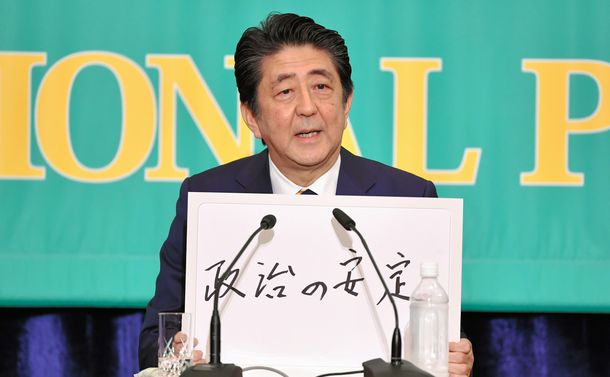

党首討論会で発言する自民党の安倍晋三総裁=2019年7月3日、東京都千代田区

党首討論会で発言する自民党の安倍晋三総裁=2019年7月3日、東京都千代田区ここでは一例をあげます。

参議院選挙が終わると、10月に消費税増税と共に、幼児教育・保育の無償化が実施される予定です。「少子化対策」や「子ども・子育て支援」は政府・与党にとっても重点化している政策のはずです。

私は、2017年9月の特別区区長会で、国民健康保険料について次のように発言しました。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください