2019年07月27日

具材をいっぱいに載せたモヒンガ。それぞれ口に含むたび、違った食感を楽しめる(写真は筆者撮影)

具材をいっぱいに載せたモヒンガ。それぞれ口に含むたび、違った食感を楽しめる(写真は筆者撮影)都内の閑静な住宅街を歩いていると、ふと「Rose House」と書かれた表札が目にとまった。薔薇の花の見ごろは過ぎてしまったようではあるものの、色濃い緑の葉が瑞々しく、外壁を包み込むように茂っていた。「いらっしゃい」と玄関から顔を覗かせてくれたのは、長谷川留理華さん、ミャンマー名はルイン・ティダさんだ。「ティダって沖縄の言葉で“太陽”という意味なんでしょう?」、そう語れるほど日本での生活は長い。イスラム系少数民族ロヒンギャとして生まれ、12歳の時来日、2013年に日本国籍を取得している。

「お母さんがお皿にこだわりがあって、たくさん集めているの」と自慢の食器棚から料理を盛りつけるお皿を選ぶ留理華さん

「お母さんがお皿にこだわりがあって、たくさん集めているの」と自慢の食器棚から料理を盛りつけるお皿を選ぶ留理華さん時刻は朝9時を回ったところではあったものの、留理華さんと私は少し小声で話していた。家族がまだ眠っているのだという。同居する父たちは香辛料など、輸出入の仕事を手がけ、帰りは終電近くになることもあるという。そこから食事をして団らんした後に眠りにつき、朝早く起きて子どもたちを学校へと送り出す。留理華さん自身も貿易関係の会社を立ち上げている他、通訳や翻訳などを手掛け、多忙な日々を送っている。

日本にはロヒンギャの人々が300人ほど暮らしており、そのほとんどが、群馬県館林市に暮らしている。父の長谷川健一さんは在日ビルマロヒンギャ協会の会長を務めており、留理華さんも頻繁に舘林と東京の自宅を行き来する。4人の子どもたちの母親でもあり、一番下の子どもはまだ8カ月だ。小学生から乳児まで、子育てにも奔走する。

この日作ってくれたのは、朝ごはんの定番であるモヒンガだ。まずは麺と共に味わう具材を仕上げていく。「ひよこ豆を食べると、ラマダン(イスラム教徒が行う断食)の時期にも体力がもつし、料理に入れると上品な仕上がりになるんです」と、こんがりきつね色になるまで揚げてくれた。

手際よい包丁さばきで、あっという間に具材を仕上げていく

手際よい包丁さばきで、あっという間に具材を仕上げていく

食欲をそそる“焼き色”にも、留理華さんはこだわる

食欲をそそる“焼き色”にも、留理華さんはこだわる揚げ物の手を休めると、留理華さんはおもむろに庭へと出向いた。裏庭には所せま しと小さな緑が芽吹き、日が照るとまぶしいほどだった。ミントなどのハーブや、イチゴやライムといった果物まで育てている自慢の庭だ。「薔薇の季節には、近所の人が立ち止まって皆写真を撮っていくほど美しいんです」と胸を張る。モヒンガに入れるために摘んでくれたパクチーは、これまで食べたことがないほど瑞々しい。

キッチンの裏手は、手入れの行き届いた庭が広がっていた

キッチンの裏手は、手入れの行き届いた庭が広がっていた

その場で留理華さんが摘んでくれたパクチー

その場で留理華さんが摘んでくれたパクチー

レモンとパクチー、そして唐辛子で、自分好みの味付けをしていく

レモンとパクチー、そして唐辛子で、自分好みの味付けをしていくモヒンガはロヒンギャの料理というよりも、かつて暮らしていたミャンマー最大の都市、ヤンゴンで食べていた味だという。デザートは、家族の中で慣れ親しんできたセマイを作ってくれていた。糸のように細い麺を短めに切り、ココナッツミルクと共に煮たものだ。庭でとれた自家製のシナモンの香りがほのかに香ってくる。「セマイは夏バテにも効くと言われているんです。ラマダンの終了を祝うイードのときは、仏教徒たちも食べにくることがありました」。

優しい甘さが口いっぱいにひろがる「セマイ」

優しい甘さが口いっぱいにひろがる「セマイ」自分の作った料理で、誰かが喜んでくれることが幸せ、と朗らかに語る留理華さん。ティダという名前の通り、太陽のように快活でエネルギーにあふれた彼女だが、これまでの歩んで来た道のりは、壮絶な体験の連続だった。

ミャンマー国内のロヒンギャは100~130万人ほどとされ、主に北西部のラカイン州北部に暮らしていた。留理華さんも1989年、このラカイン州に生まれた。ミャンマー国内では前年の1988年に大規模な民主化運動が起こり、携わった人間、もしくはその疑いをかけられた人々が次々と拘束されていった。村の人々が次々指名手配される中、高校で教師をしていた留理華さんの父も身の危険を感じ始めていた。国外へ逃れるため、ブローカーから手に入れたパスポートに、たまたま日本のビザがあったのだという。父はその「日本」という見知らぬ異国の地へと先に旅立ち、母は家や財産を売り払い、留理華さんと姉、弟を連れてヤンゴンへと移り住んだ。留理華さんが3歳の時だった。故郷の家で、父とゆっくり食卓を囲んだ記憶は留理華さんにはない。

当時の軍政はすでに1982年の市民権法により、ロヒンギャの国籍を事実上剥奪していた。留理華さん自身も幼い頃から、差別的な扱いや偏見に直面することとなる。学校の入学手続きを試みた際、冷蔵庫一台は買えそうなほど法外な値段を要求されたこともあったという。何とか入学を認められた学校でも、過酷な日々が待っていた。

「学校では名前ではなく、“カラー”(インド系外国人に対する侮蔑的な呼び方)と呼ばれていました。日本でいう“外人”よりももっと酷い言葉だと思って下さい。こうして先生が差別的な態度をとれば、子どももそれを真似します」。

ある時、仲良くなった友達と学校から帰ろうと門までやってきたとき、迎えに来た親がその友達に話す声が聞こえた。「“カラー”と友達になるためにお前を学校に行かせてるんじゃないんだぞ」。1人友達ができてはまた離れていく、そんな日々だった。「私には幼なじみと呼べる存在がいないんです。だから息子たちには常々、友達を大事にしなさいって伝えています」。

ヤンゴンにいた頃の留理華さん。左が姉、右が弟

ヤンゴンにいた頃の留理華さん。左が姉、右が弟家に電話はなく、父親とはミャンマーと日本を行き来する人に手紙を託したりしながら、何とか連絡を取り合っていた。そんな父から、日本での難民認定は受けられなかったものの、滞在資格を得て、何とか職も得ることができたという知らせがあった。2001年、留理華さんが12歳になったとき、ついに家族で父の暮らす日本へと渡ることとなった。

「日本について知っていることはほとんどありませんでした。ヤンゴンで暮らしている時、モスクにコーランを学びに行く道の途中で“Tokyo Guest House”という看板を掲げたゲストハウスがあったのをなんとなく覚えていたくらい。あとはとにかく父から『寒い!』と聞いていたので、後になって日本に夏があることに驚いてしまいました」。

冷え込む季節の真っただ中、成田空港へ降り立ち、当時父が暮らしていた群馬県館林市に向かった。物心ついてから初めて父という存在にふれ、小さなアパートで一家団欒した。凍える夜を迎え、その日は布団にくるまるようにして眠った。「舘林に着いたとき、もう外は真っ暗で、風景が見えませんでした。目を覚ましてびっくり、外は田んぼや畑ばかりでした。日本は都会のイメージしかなかったから、あまりにのどかな風景で戸惑ったくらいです」。

舘林では今、ロヒンギャの少年たちが地元の子どもたちを交えてのサッカーチームの活動を続けている。グラウンドの傍らではさらに小さな子どもたちも夢中でボールを蹴っていた

舘林では今、ロヒンギャの少年たちが地元の子どもたちを交えてのサッカーチームの活動を続けている。グラウンドの傍らではさらに小さな子どもたちも夢中でボールを蹴っていたその後、留理華さんは日本の小学校に通うことになる。言葉も分からなければ、文化も全く違う、何もかもが不慣れな環境だ。「給食は私たちイスラム教徒が食べられないもの多く、毎日お弁当を持参していました。ご飯とカレーばかりのお弁当だったので、そのうち『茶色いものばっかり食べてるから肌も茶色いんだろ』とからかわれるようになってしまったんです」。そしてその“からかい”は、いじめへとエスカレートしていく。

それでも日本の学校で生き抜いていかなければならない。テレビを見ながら必死に言葉を覚えた。日本の子どもが小中9年間かけて学ぶ内容を、中学3年間で学ばなければならず、努力を重ねた。

「高校時代になるとようやくいじめから解放されました。中学時代に使えなかったエネルギーがあり余っていたのか、『お前テンション高い』と友人たちから笑われるほど陽気に過ごしていました。仲良し3人組でいつも一緒、その頃は朝になるのが楽しみでした」。

そんな高校在学中だった16歳の時、留理華さんは親が選んだ相手と結婚することとなる。その後も勉学は続け、建築の専門学校へと進学した。「安藤忠雄さんの建築に触れる機会があって、なんて素晴らしい仕事をする人がいるのだと感銘を受けたんです。自分も人の記憶に残る仕事を手がけたいと思ったことがきっかけでした」。長男が生まれたのは、留理華さんが20歳の時、まだ専門学校在学中だった。「ちょうど冬休みに出産が重なって、休まず通い続けることができました」。

ところが留理華さんは、思わぬ壁に直面することになる。留学プログラムでイタリア、スペインへの渡航を試みるも、留理華さんの持つ再入国許可書(パスポートを持っていない在日外国人に法務省が発行する渡航書)ではビザを得ることができなかったのだ。海外渡航が阻まれてしまったことが、日本国籍を取得するきっかけのひとつとなった。ミャンマー政府がロヒンギャを自国民と認めない中で、自身を証明する書類を集めるのは容易なことではなかった。それでも2013年、留理華さん一家は、ロヒンギャの中で最初に日本国籍を取得した家族となった。

「私が日本を選んだというよりも、日本が私を選んでくれたんだと思っています。無国籍だった自分たちを受け入れてくれた日本を、裏切りたいとは思いません。これからもここで、日本国民として生きていきたいと思っています」。それは厳しい道のりをくぐり抜けた留理華さんの、決意にも似た言葉だった。

忙しい仕事や子育ての傍ら、留理華さんは今各地で講演活動を行い、自身やロヒンギャの人々が置かれた状況を伝え続けている

忙しい仕事や子育ての傍ら、留理華さんは今各地で講演活動を行い、自身やロヒンギャの人々が置かれた状況を伝え続けているふとカーテン越しに、留理華さんはまた豊かな裏庭を眺めた。「故郷の村にいた頃、庭でゆっくりと、お母さんと紅茶を飲むのがお父さんの夢だったんです。それがある意味、日本でやっと、叶っているのかもしれませんね」。ようやく自身や家族の日常を取り戻したものの、いつも穏やかな気持ちでいられるわけではない。ロヒンギャの人々の置かれている状況は、依然厳しい。

薔薇の見ごろは過ぎたものの、庭にはまだ、小さな花たちが残っていた

薔薇の見ごろは過ぎたものの、庭にはまだ、小さな花たちが残っていた2017年8月25日からミャンマー国内で始まった、ロヒンギャに対する迫害、弾圧によって、70万人を超える人々が隣国バングラデシュなどの難民キャンプに逃れ、過酷な避難生活を強いられている。「キャンプでの劣悪な衛生環境などには心が痛みます。トラウマを忘れようとするための薬物依存など、心の傷の深さも気がかりです。見えている傷を癒やすことで手いっぱいかもしれません。そして見えない傷が取り残されてしまっている」。性被害なども深刻な中、女性のインタビューは女性が担った方が、心が軽くなることがあるのではないかと感じているという。

日本は政府、企業ともに、ミャンマーとの経済連携を強めている。そして2018年11月、国連総会第三委員会で、ロヒンギャへの迫害を強く非難する決議案が採択されたものの、日本は棄権している。「日本は経済面でミャンマーと協力したいのかもしれません。けれども経済の前に、命を優先してほしいんです。ロヒンギャの置かれた状況はなかなか変わらず、他国の関心も離れているのかもしれません。けれど一人の人としてそれぞれが尊厳を保てるよう、有力国に働きかけてほしいんです」。

留理華さんは今、日本とロヒンギャの人々との架け橋になろうと、大学などで講演を重ねている。自身はもちろん、日本で生まれ、そして育っていく自身の子どもたちの今、そして未来をどう、見据えているのだろうか。

「今、一カ月に一度先生と面談をして、給食の中で宗教上、食べられないメニューを確認します。食べられないものが出る日は、そのメニューそっくりのお弁当を作って持たせるんです。あまり他の子と違うものを食べていると、からかわれたりするかもしれませんから。それに私にとっても、新しい日本の料理を知るいい機会になるんです」。

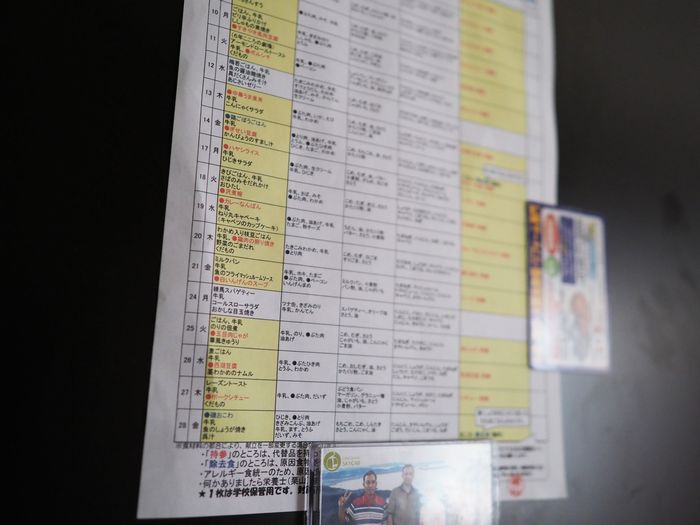

冷蔵庫に貼られていた子どもたちの給食表。黄色く塗られている部分が、留理華さんの子どもたちが食べられないものが出される日だ

冷蔵庫に貼られていた子どもたちの給食表。黄色く塗られている部分が、留理華さんの子どもたちが食べられないものが出される日だこうして日々、日本文化に触れながらも、家族の中ではロヒンギャの文化を大切にしてきた。息子たちと話すときも日本語ではなく、ロヒンギャの人々が使う言葉で話している。

実はこの日留理華さんが作ってくれたモヒンガは、ミャンマーではあまり自宅で作ることはなく、屋台で食べることが多いのだという。「私は手作りにこだわっていて、冷凍食品などは使わないですし、作り置きもしません。“お母さんが自分に何かを作ってくれた”という記憶を子どもたちに残したいんです」。

生まれてから一度もミャンマーの地を見たことがない子どもたちにとって、そんな食卓が、故郷そのものなのだろう。

腕を振るった、自慢の料理とともに

腕を振るった、自慢の料理とともに(この連載は毎月第4土曜日に掲載します。8月は休載します)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください