阿川尚之氏と語り合ったポスト「アメリカの世紀」の平和創出理論

2019年07月13日

「アメリカファースト」で内向きな世論が強まるアメリカ。欧州各国も社会の分断を背景に政治的な変動が絶えず、中東は依然、不安定のまま。冷戦終結から四半世紀が過ぎましたが、21世紀の国際社会は流動的です。そんな世界で平和を作り出すにはどうしたらいいのでしょうか。

今年上梓した『21世紀の戦争と平和 徴兵制はなぜ再び必要とされているのか』(新潮社)で徴兵制を軸に平和について考察した国際政治学者の三浦瑠麗さんが、アメリカに詳しい同志社大学特別客員教授の阿川尚之さんと、戦争のこと、徴兵制の是非、これからの日本の方向などについて語り合いました。(構成 論座編集長・吉田貴文)

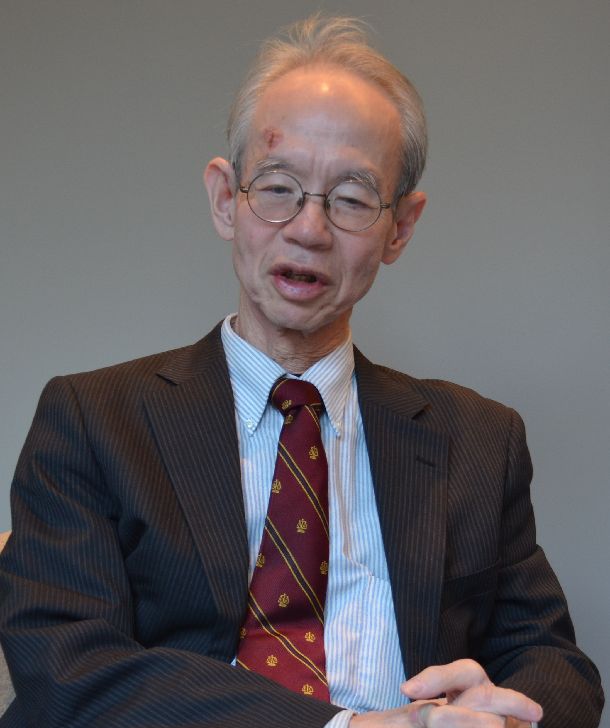

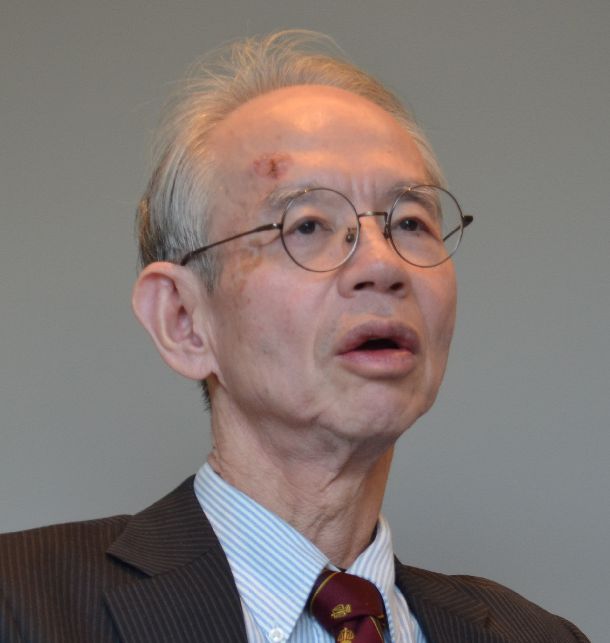

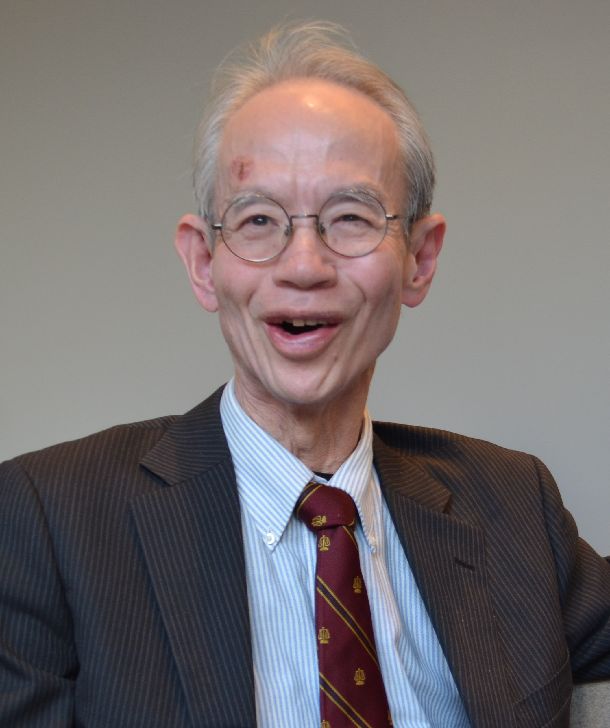

阿川尚之(あがわ・なおゆき)同志社大学特別客員教授

1951年生まれ。慶應義塾大学法学部中退、米国ジョージタウン大学外交学部ならびに同大学ロースクール卒業。ソニー、日米の法律事務所を経て、1999年から慶應義塾大学総合政策学部教授。2002年~05年在米日本国大使館公使(広報文化担当)。07年慶應義塾大学総合政策学部長、09年~13年まで慶應義塾常任理事。16年慶應義塾大学退職。主著に『アメリカン・ロイヤーの誕生』(中公新書)、『海の友情』(中公新書)、『憲法で読むアメリカ史(全)』(筑摩学芸文庫)、『憲法改正とは何か』(新潮選書)、『憲法で読むアメリカ現代史』(NTT出版)など。

三浦瑠麗(みうら・るり) 国際政治学者・山猫総合研究所代表

1980年神奈川県茅ケ崎市生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了、博士(法学)。専門は国際政治、比較政治。東京大学政策ビジョン研究センター講師などを経て現職。著書に『シビリアンの戦争―デモクラシーが攻撃的になるとき』(岩波書店)、『「トランプ時代」の新世界秩序』(潮新書)、『あなたに伝えたい政治の話』(文春新書)など。政治外交評論のブログ「山猫日記」を主宰。公式メールマガジン、三浦瑠麗の「自分で考えるための政治の話」をプレジデント社から発行中。共同通信「報道と読者」委員会第8期、9期委員、読売新聞読書委員。近著に『21世紀の戦争と平和 徴兵制はなぜ再び必要とされているのか』(新潮社)。

――参院選が近付いてきました。安倍晋三政権は憲法改正を争点のひとつに据えています。憲法改正といえば、焦点は憲法9条です。三浦さんは今年出版された『21世紀の戦争と平和』で、政治や民主主義と軍隊の関係について、論じています。副題の「徴兵制はなぜ再び必要とされているのか」という文句にはドキッとするのですが。2019年という年になぜ、この本を出されたのでしょうか。

――国際環境が変わるなかで、新しい平和のあり方を考えたいと。

三浦 はい。世界的に民主化が進んでいるといわれます。ロシアも中国も民衆の力を無視できなくなり、「真の」かどうかはともかく、「多様な」民主主義が広がっているのは確かです。そこで、西側の民主主義を前提とした理論だけで足りるのか。この本では民主主義がどういう条件なら平和につながるかを考えました。

――三浦さんの問題意識を阿川さんはどう思いますか。

――「徴兵制」を論じた真意は。

三浦 イラク戦争の際、退役、現役を含め、数多くの軍人が世間に向けて発信しました。彼らの多くが、「この戦争はいらない」「撤退したい」というなかで、それまでに先行研究から学習し、当然視してきたシビリアン・コントロールの常識との間に齟齬(そご)を感じたんです。

9・11直後のアメリカ世論は明らかに戦争肯定でした。シビリアン・コントロールを貫徹すると、こうした軍人の反戦の声は封じ込めるしかない。でも、それでいいのか。民主主義が戦争を安易に始められる構造を作ってしまってはないかと考え、博士論文「シビリアンの戦争」を書きました。歴史的には軍が暴走するというのが常識だけれども、むしろシビリアンが暴走してはいないかと。論文で軽く触れた「徴兵制」には、反発も含めてかなり反応があった。そこで、軍や徴兵制というイメージばかりが先行しやすい制度を歴史的に追いかけ、掘り下げてみようと思いました。

自衛隊が軍でもなく、戦争もない日本で、徴兵制を論じる意味があるのかという点ですが、私はグローバルな理論構築を目指しているので、日本だけに絞って解決策を考えることはしません。あくまでも比較研究の中で取り上げるべきであって、日本特殊論から入るのは違うと思っています。

国家が置かれた条件や社会構造には様々な違いがあります。他方で、日本人とアメリカ人とスウェーデン人に人間としての違いはないと思っている。自衛隊という実力組織を持つ以上は、日本も軍と国家の関係という問題から逃れられるわけではありません。日本では、ここらへんは曖昧(あいまい)というか、いい加減にされていて、自衛隊が憲法の制約の間隙(かんげき)を縫って存在を許されているという消極的な意味付けはあっても、立憲主義的な政軍関係の議論はない。日本人が実感しにくい問題であっても、人間が集まってつくる国家は本来こうなければいけないのではないかという形で、普遍的な議論をしたいという思いがありました。

阿川 そうですね。私自身、湾岸戦争のときはアメリカに住み、9・11同時多発テロはワシントンの空港で乗り換え中に、イラク開戦は勤めていた在米大使館へ夜中に呼び出されて知りました。

アメリカは人々が戦いを通じて築いてきた国です。たとえばヴァージニアの古都ウィリアムズバーグには、広場の真ん中に武器庫がある。外部からの攻撃があると、各市民が急いでそこから武器を取ってきて戦う。共同体は自分たちで守るという伝統の現れです。

憲法を制定し合衆国をつくるときには、この伝統に反し、連邦政府の圧政につながりかねない連邦政府の常備軍創設への強い抵抗と反対がありました。その結果、有事には各州の民兵が連邦軍に編入され戦うという規定が憲法に設けられます。

本格的な徴兵制度は、第1次世界大戦以後です。現在でも、例えばイラク戦争では州軍兵士が動員され多くの戦死者が出ましたが、それでもなお市民自らが戦う植民地時代以来の伝統は生きています。

――そもそも三浦さんは徴兵制について、どう考えているのでしょうか。

気を付けなければならないのは、弱者の味方であるべき左翼陣営から軍は他に行き場のなかった可哀そうな人として見られているが、それは違うということです。アメリカでは軍人の出身階層は中産階級です。肥満、薬物汚染問題や犯罪歴がなく、知力・体力ともに高い基準を満たす合格者は、貧困層からはなかなか出てこないからです。歴史的にも、マイノリティの地位向上に大きな役割を果たしてきました。

ですが、社会の側にはどこか軍人への蔑視があり、いざというときには元を取ろうとする傾向があります。アメリカでは志願制に移行してのち、湾岸戦争以降、今まで金を払い続けてきたのだから、軍人は戦うのが当たり前という風潮が強まった。民主主義の欠陥だと思います。

朝鮮戦争後、アメリカは規模の大きな常備軍を維持する方向に舵(かじ)を切りました。しかし、近年ますます少数の軍人に負担を押し付ける傾向が強まっています。先ほど阿川さんが言及されたように、イラクでは予備役の人を大量に戦地に送り出し、多くの人が死んだ。同じ人が何度も戦場に送り返される事態も生じています。異論・反論が許されていない「一部の人」にそこまでの負担を押し付け続けるのは、やはり民主的な政府のやるべきこととは思われない。

プロの軍隊はリスペクトされるべきだが、彼らだけに負担を押し付けず、多くの人びとが「戦争のコスト」を認識して平和的な判断を下すためにも、徴兵制が必要である、と考えたのです。

――ただ、日本の場合、自衛隊は軍ではないので、徴兵制はありえないのでは。

三浦 近年、陸上自衛隊は災害派遣などで活躍しています。安全保障上必要な離島防衛のような機能と、地域に密着した災害派遣の機能――それはひいては本土防衛に役に立つわけですが、この二つの機能が自衛隊に並存しています。

私が『21世紀の戦争と平和』で提唱したのは、例えば15歳から75歳未満までの住民に災害対応を想定した義務的訓練を年に1回持ち回りで実施するという案です。これが5歳区切りで招集されれば、5年に一度、自分の番が回ってくることになります。訓練に参加した時には適切な経済的対価を支払い、健康その他の事情によって猶予や免除は認めるべきですが、これは災害への備えとして役立つとともに、ある種の徴兵的な役割を持つと思います。

それとは別に、環境問題への対応を含めた国土管理と郷土防衛のための予備役を拡大し、民間と災害対応をやっている陸上自衛隊の人びとの間で人材交流を活発してもいいでしょう。今の陸上自衛隊の規模を維持しつつも、人材が随時入れ替わっていき、民間でも活躍できるという発想です。

――徴兵制について、阿川さんはどうお考えですか。

例えば介護などの仕事を1、2年続けることを、大学受験資格要件の一部にする。19世紀前半にアメリカを訪れたフランスの思想家トクヴィルは、陪審員や地方自治の仕事を官僚ではなく一般市民に行わせることによって、彼らに公的役割を果たす経験を積ませる仕組みに注目しています。徴兵制にもそうした側面があります。

アメリカ人が軍に志願するのは、安定した収入、除隊後の大学進学奨学金など、現実的な理由が大半でしょうが、軍隊勤務を通じて、時には身命を賭して公のために働き、Honor(名誉)を得、国民に尊敬され、よき市民となる人も多いのです。軍のことをサービスと呼ぶのは示唆的です。

自衛隊に入る若者も同様に現実的なのでしょうが、最近は少し変わりつつあるようにも感じます。自衛隊が総力を挙げて被災者の救助支援にあたった3.11の後、入隊する若者増えました。自衛隊に限らず、パブリックな仕事をする喜びを感じる若者が、今後とも増えてほしいと思います。

――軍隊がパブリックな存在というのはその通りですが、一方で軍には“暴力装置”としての側面もあるのでは。

しかし、現代の先進民主主義国ではクーデターが起こる危険は限りなく低い。そして、対外的な“暴力装置”として軍が戦争に従事したならば、むしろ開戦を決めた国民と政治家の責任です。であれば、抽象的に軍を“暴力装置”と位置付けるだけではなく、軍人も国民であるということに目を向けるべきですね。

軍というのは、行政組織の中でも特殊な存在です。自衛隊も、警察とは次元の異なるリスクを負い、シビリアン・コントロールという特殊な制限下におかれています。問題は、戦後日本が憲法上の位置づけが曖昧(あいまい)な自衛隊を外部化してしまったところではないでしょうか。シビリアン・コントロールを意識的に行っているのは行政府の長としての首相、もしくは防衛大臣ですが、国会と自衛隊の間には意識的な統制関係が育っていない。また、外部化したがために、自衛隊を軍として認知したり、軍人も国民の一人だとする意識が育ちませんでした。

日本でも国民の自衛隊に対する信頼は非常に高くなりましたが、その特殊な出自ゆえに、自衛官を軍人であり普通の国民でもあるという認識が欠けがちなのは、ご指摘の通りです。自衛官は自分と関係のない、特殊な人たちだと思っている。「のんきで平和な国」だと思います。

三浦 「平和な国」ですね。ただ、3.11などの自然災害での活動を通じて、自衛隊の姿が相当見えてきたということはあります。そうした自衛隊と実際に接した人の感覚は、確実に変わってきています。

阿川 今の若い自衛官は、みなごく普通の人たちです。憂国の士なんていうのは、あまりいません。恋愛をし、家庭を持ち、子どもの世話に走り回っている。彼らが普通の市民であるというのは、民主主義の軍隊としてあるべき姿だと思いますね。

――国際情勢が冷戦期とは異なるかたちで不安定になるなか、日本は今後、平和や戦争の問題をどう考えたらいいのでしょうか。

来るべき時代においては、自国の防衛をある程度、自前で調達せざるをえないでしょう。まず、核抑止に関しては、日本はアメリカの「核の傘」に入っています。そして、国際法や国際機関の存在が平和をある程度担保してくれる。ただ、アメリカの力が落ちていくなか、アメリカの同盟国であっても、これだけで平和を維持できるとは限りません。

とすれば、自前で自国を守る防衛力、つまり通常兵力による抑止力を持つとともに、「平和主義の国」として自らを定義し続けなくてはいけない。まさに、そうした「自画像」を日々更新し続けることこそが、今の日本に最も欠けているところであり、今後の課題です。核の拡大抑止を担保し、自前の防衛を強化しつつ、引き続き平和国家であるという明確な方針を打ち出すことが肝要です。

軍事技術の発展に伴い、私たちが強化しなければいけない防衛の範囲は、宇宙やサイバーなどにまでどんどん広がっています。そこで、日本自身も抑止力を持つと同時に、何を基準に反撃を踏みとどまるべきかという点も、十分考えなくてはいけない。

そうした局面で徴兵制がどこまで効き目はあるかは分かりませんが、少なくとも、対立している国家との局地紛争は避けられる効果があるのではないかと思います。例えば韓国では、少なくとも若者にとって、徴兵制の存在が戦争を思いとどまらせる効果は十分にある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください