「知のポピュリズム」、もうひとつのデモクラシーの危機

2019年07月12日

選挙結果が伝わり、笑顔で勝利宣言する仏国民連合のルペン党首=5月26日、パリ

選挙結果が伝わり、笑顔で勝利宣言する仏国民連合のルペン党首=5月26日、パリ7月2日、EU首脳会議は、秋に任期切れとなるEU幹部の人選で合意した。EUの首相ともいうべき欧州委員長と欧州中央銀行(ECB)総裁にはフォンデアライエン独国防相と国際通貨基金(IMF)のラガルド専務理事(仏元財務大臣)の両女史、EU大統領(欧州理事会常任議長)にベルギーのミシェル首相、EU外相(外交安全保障上級代表)にスペインのボレル外相を選出した。欧州議会議長は3日に欧州議会でブルガリア出身のセルゲイ・スタニシェフ氏を選出した。

いつものように今回の主要幹部の人事では独仏EUの大国を中心とする権謀術数が展開された。欧州委員長には当初ドイツ出身のマンフレート・ウェーバー氏が有力候補に挙がっていたが、マクロン仏大統領が猛反発、最終的に独仏が欧州委員長と欧州中央銀行のポストを分け合った。フォンデアライエン新委員長はメルケル独首相に極めて近く、ラガルディ新総裁はIMFでの高い評価を買われてのことだった。欧州委員長もECB総裁も女性が就任するのは初めて。トゥスク現EU大統領は、「ヨーロッパの語源である『ユーロぺ』は女性の名前(「大洋神オケアノスの娘」)」と持ち上げた。両氏に対する期待度は高い。

しかし一連の人選をめぐる攻防には反EUポピュリスト勢力の影はなかった。むしろ従来の構図である大国と小国との確執が再確認されたというのが実情だった。なぜ、そうなったのか。情報の早い今日、すでに旧聞に属することかもしれないが、あらためて5月下旬に行われた欧州議会選挙の結果を省みながら、論じてみたい。

日本ではこの選挙の結果はポピュリズム台頭と欧州危機と一般には解釈された。欧州でも事前にポピュリストの大躍進を予想するメディアが多かったので、その流れでの風潮だった。

しかしそれは事実ではなかった。なぜなら反EUポピュリズム勢力は伸び悩んだからである。下馬評のような彼らの地滑り的勝利はなかった。したがって今回の選挙でポピュリストが台頭して欧州統合派と反EUポピュリズム派の二項対立の構図が出来上がったということもなかった。

そうしたEU統合の危機をひとまず切り抜けたというのが欧州識者の読みである。

今回の欧州議会選挙は一口で言うと、反EUポピュリズムの伸びは頭打ちとなり、その勢力内部では摩擦が明らかとなった。また既存のEU支持大政党の後退は顕著だったが、それに代わって環境派や中道リベラル民主派という統合支持両勢力が伸長したため、勢力関係は分散化した。しかし他方で4半世紀ぶりに投票率が過半数を回復し、51%に達したことはEU加盟国有権者の関心の高まりを意味し、それは統合デモクラシーの機運が高揚した表れでもあった。ポピュリズム勢力の安定化には警戒が必要だが、今回の選挙は決して欧州統合の後退ではなかったし、二極分化でもなかった。むしろ民主的な統合プロセスの一局面としてポジティブな視点からとらえることができるのである。

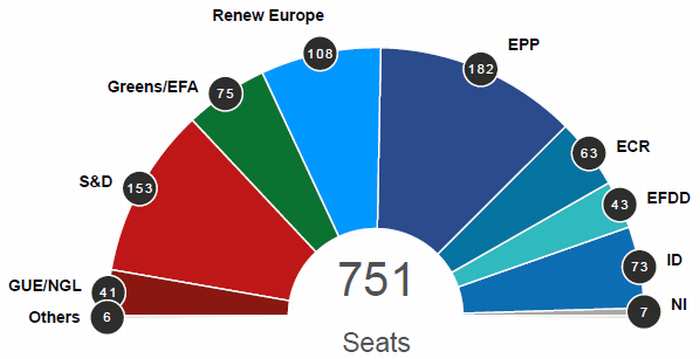

まず欧州議会選挙の結果を冷静に見てみよう。欧州議会の勢力は、総数751議席を人口比で加盟各国に割り当てた議席数を比例代表選挙の投票率に応じて配分する。さらにそれぞれの国では政党名や支持母体は異なるので、欧州議会では近しい政党が集まって会派を形成する。したがって、それぞれの会派の議席数には動きがあるが、ようやく大体のところが固まった6月の最新情報は下記の通りだ。

欧州議会の会派別議席数 GUE/NGL(欧州左翼統合・北欧緑連盟) S&D(社会・民主主義同盟) Greens/EFA(環境保護派「緑」) Renew Europe(再新欧州派) EPP(欧州人民党派・キリスト教民主派) ECR(欧州保守・改革派) EFDD(自由と欧州直接民主主義の欧州派) ID(アイデンティティー・民主派) NI(無所属) ID ・ECR・ EFDDは反EUポピュリズム派 6月20日の最終統計

欧州議会の会派別議席数 GUE/NGL(欧州左翼統合・北欧緑連盟) S&D(社会・民主主義同盟) Greens/EFA(環境保護派「緑」) Renew Europe(再新欧州派) EPP(欧州人民党派・キリスト教民主派) ECR(欧州保守・改革派) EFDD(自由と欧州直接民主主義の欧州派) ID(アイデンティティー・民主派) NI(無所属) ID ・ECR・ EFDDは反EUポピュリズム派 6月20日の最終統計この図表で一目瞭然だ。まず、反EUポピュリストは全体の約4分の1以下の議席(179議席)にとどまった。一定の存在感を示す数字であるが、実はすでに前回2014年の選挙で欧州統合に懐疑的な勢力と極右政党の議席はそれまでの2倍以上の140議席台へと増大していた。反EUポピュリズムの勢力の基盤が安定したといえるが、予想ほどではなかった。イタリアの「同盟」とフランスの「国民連合RN」が国内で第一党となり、英国ブレクジット(英国の離脱)党も躍進したが、RNは前回国民戦線FN時代にも第一党であった。むしろ今回は議席を2議席減らしたというのが実情だ。

しかもポピュリズムといっても一概にその方向性は一様ではない。一大会派として勢力をふるうには団結力に疑問がある。

イタリアの「同盟」とフランスのRNは連帯を呼びかけ、両者は親しい関係だ。しかし排外主義とは一線を画す、大勝したEU離脱の急先鋒のブレクジット党、もともと「欧州改革保守派(保守派、欧州人民党EPP)」であるオルバン首相の民族主義・キリスト教的な「フィデス・ハンガリー市民同盟」、同系列のポーランド「法と正義」などと仏伊の先の反EU右派ポピュリストは一枚岩ではない。排外主義と対露関係で姿勢が異なるからだ。フランスでは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください