攻撃の背景に関する四つの分析

2019年07月16日

アナダルコが開発をすすめるパルマ郡の様子=提供・森下麻衣子さん(元OXFAM)

アナダルコが開発をすすめるパルマ郡の様子=提供・森下麻衣子さん(元OXFAM)「イスラム国がモザンビークを攻撃」の衝撃(上)に続いて、今回は攻撃の背景を考察したい。

2017年10月から119回もの襲撃事件が続くモザンビーク北端のカーボ・デルガード州。このうち110回は、米国や日本などの企業(アナダルコ社、三井物産)が天然ガス開発を進めるタンザニア国境近くで発生し、死者は300名に迫る。(こちら参照)

襲撃者は「外国の煽動を受けてイスラム教の過激な思想に染まった若者」とされ、「アル・シャバブ」あるいは「アル・スンナ・ワ・ジャマ」と呼ばれる集団のメンバーだとも言われているが、その詳細は分かっていない。

前回記事から数日後の6月12日、モザンビークの警察長官は、襲撃の首謀者がコンゴ民主共和国(以後、コンゴと略す)の出身者であると発表した。そして、コンゴ人の何者かが、カーボ・デルガード州隣のナンプーラ州で若者をそそのかし、コンゴでの軍事訓練に派遣しているとした。(「VOA」 2019年6月12日)

後日、モザンビークの外務大臣は、コンゴで武装集団に参加していたモザンビーク人12名の逮捕を明らかにした。(「LUSA」2019年6月18日)「外からの脅威」との政府の主張が裏書きされていることが分かる。

この発表から数日後、モザンビーク国防大臣は、北部での集中的な軍事活動の成果として、モザンビークの治安は安定し、カーボ・デルガード州での攻撃数は「顕著に減少している」と自信を見せた。(「LUSA」2019年6月21日)

しかし、その5日後の6月26日、天然ガス開発の拠点パルマ郡で住民11名が斬殺される事件が発生し、再び世界に衝撃が広がっている。(「Citizen」2019年6月30日元ソースはAFP通信)

6月6日の「イスラム国」(ISIS)による関与発表以降も、様々な出来事が生じ、登場人物はますます多様化し、事態は複雑化している。日本が電力のエネルギー源として輸入する天然ガスの開発地で頻発する一連の攻撃について、我々はどのように理解すればよいのだろうか。

これまで、多くの識者によって様々な背景要因が指摘されてきた。代表的なものを四つに分類する。

①国際的な(とくに「東アフリカ地域」に広がる)ジハード運動との繋がり、②タンザニアとの「緩い」国境を行き来する「犯罪」との関係、③海外投資による収奪や格差拡大への不満を土台とした民衆蜂起、④投資流入に乗じて肥大化する国家エリートや抑圧的な軍・警察に対する政治闘争と報復である。番外編として、前稿で紹介した、⑤開発ビジネスで利益をあげたい国家エリートによる過激派への裏支援、つまり土地収奪のための住民追い出し作戦が加わる。

いずれの分析が妥当だろうか。

「イスラム国」が関与を発表したのと同じ日、米国の外交政策に大きな影響力を有するシンクタンクの戦略国際問題研究所(CSIS)が、「モザンビーク北部の過激主義を理解する」を開催した(こちら参照)。偶然あるいは必然ともいえるタイミングである。

モザンビーク研究者の第一人者、NGO関係者、国務省高官、元駐モザンビーク米国大使などを招いて行われたこの会議では、第一部は社会的・宗教的な側面、第二部は国際的な側面に焦点を当てた議論が交わされた。

それぞれの識者の立場と関心の違いから、いずれの側面を重視するかには濃淡があったとはいえ、全員が以上四つの背景の複数に言及していた点は重要である。例えば、元大使は①②、モザンビーク人の歴史家は①③④、国際人権NGOは③④、米国のNGOは①から④のすべてをあげた。

本稿では、これら識者の指摘を紹介しつつ、筆者のこれまでの研究と今回新たに行ったリサーチを踏まえ、四つの背景要因のそれぞれを深め、現在も続くカーボ・デルガード州での危機の背景を浮き彫りにしたい。

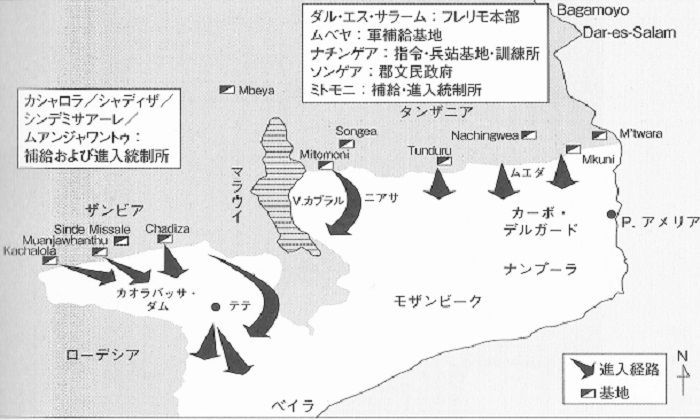

小倉充夫・舩田クラーセンさやか 『解放と暴力—植民地支配とアフリカの現在』(東京大学出版会)より

小倉充夫・舩田クラーセンさやか 『解放と暴力—植民地支配とアフリカの現在』(東京大学出版会)より攻撃をリードする主体として、外部者と内部者のいずれを重視するかについては違いが見られるものの、地元社会に外からの働きかけに呼応する土壌が育まれていたことについて、元米国大使ですら見解の一致を示した点は注目に値する。

元米国大使ディーン・ピットマンは、タンザニアとの国境地帯の「緩い」状態、人口増などから若者の期待が満たされず、過激派が入り込みやすい土壌が生まれており、警戒が必要との立場を示した。その上で、通常、南部アフリカ地域内に位置づけられるが、モザンビークの北部には東アフリカの近隣諸国との共通点が多く、北部は「東アフリカ地域の一部」として捉えるべきである、と主張した。

筆者もこの考えに賛成である。

これまで筆者は、モザンビーク北部を、インド洋沿岸部から内陸部にかけてのムスリム地域を包含する広域の東アフリカ地域の一部として捉え、その社会政治変動を分析する重要性を指摘してきた。この「広域東アフリカ地域」は、ケニア、タンザニア、ウガンダに加え、ソマリア、ルワンダ・ブルンディ、コンゴ民東部、マラウイ、ザンビア北東部、モザンビーク北部を包む。

この地域は、植民地時代には英国、ドイツ、ベルギー、ポルトガルなど、異なる宗主国によって統治されたが、住民間の血縁・宗教的な人的ネットワークは各植民地領を越えて生成し続けた。とりわけ、1950-60年代には、これらのネットワークが交差する形で、各地の植民地解放運動が進められている。

注)舩田クラーセンさやか『モザンビーク解放闘争史——「統一」と「分裂」の起源を求めて』(御茶の水書房、2007年)、小倉充夫・舩田クラーセンさやか『解放と暴力——アフリカにおける植民地支配と現在』(東京大学出版会、2018年)

冷戦期でもあったこの時代、このネットワークについては、多くの諜報機関が関心を寄せた。もっとも熱心だったのが、モザンビークの宗主国ポルトガルである。同国の秘密警察は、のちに激しい植民地戦争の最前線となるモザンビーク北部の住民の動向を明らかにするため、文化人類学者を雇い、大規模な調査を行った。

筆者は1990年代、ポルトガルの秘密警察文書をもとに、この調査の検証を試みた。その結果、1960年代のモザンビーク北部のムスリム・ネットワークが、ザンジバルとタンガニーカを自由に行き来するものであったばかりか、メッカまで伸びていたことが明らかになった。そして、独立後も人の往来が継続していたことも確認できた。

したがって、現在モザンビークの北部で生じつつある事態を、地理的かつ歴史的な広がりの中で捉えるのであれば、ピットマン元大使の主張は妥当なものであり、「広域東アフリカ地域」を分析枠組みとする必要がある。

続く登壇者のリアザット・ボナーテ博士(West Indies大学)もまた、この地域がインド洋沿岸はもとより、中東・紅海から遮断された地域ではないことを宗教的・歴史的側面から説明した。その上で、1998年の(ケニアと)タンザニアでの米国大使館襲撃事件、アル・カイーダの存在、2001年の世界貿易センターの攻撃が、モザンビークのムスリムの間でも身近な話題となっていたことを紹介している。

さらに、ユスフ・アダモ教授(エドゥアルド・モンドラーネ大学)は、次の二つの重要な情報を提供した。つまり、カーボ・デルガード州(モシンボア郡)出身者が、1993年にソマリアで戦死するなど、本稿でいうところの「広域東アフリカ地域」のジハードに参加している事実。100名近くのモザンビークのムスリムが、色々な国の「ジハード」に参加しているとの政府高官の談話である。

また、アフリカ各地で「ジハード運動」を調査してきた米国NGOのグレゴリー・ピリオ博士(Empowering Communications)は、カーボ・デルガード州内陸部(モンテプエス郡)から若者がソマリアに派遣され、自家製爆弾やIED(即席爆発装置)の製造法などを学んでいると述べた。

以上から、モザンビーク北部が「広域東アフリカ地域」に広がるジハード運動の一部に組み込まれていることが明らかになりつつあるといえる。

小倉充夫・舩田クラーセンさやか 『解放と暴力—植民地支配とアフリカの現在』(東京大学出版会)の表紙。写真は、フレリモ解放軍とモザンビーク入りした小川忠博氏による(1973年4月24日)。写真から国境地帯の森の深さが分かる

小倉充夫・舩田クラーセンさやか 『解放と暴力—植民地支配とアフリカの現在』(東京大学出版会)の表紙。写真は、フレリモ解放軍とモザンビーク入りした小川忠博氏による(1973年4月24日)。写真から国境地帯の森の深さが分かる1997年から2014年までの、筆者の主たる調査地の一つである。

実は、この郡では、1992年の和平後も選挙の度に、政権与党フレリモと元武装勢力レナモの間で衝突が繰り返されてきた。2000年11月には、フレリモによる選挙不正を抗議する500人規模のレナモ支持者のデモ隊に対して警察が発砲、武力衝突により25名(内7名が警察官)が死亡しただけでなく、投獄された20名近くの「容疑者」全員が窒息死する事件が起きている。(モザンビーク情報局AIMの報道をまとめたサイト、LATimes 2000年11月24日、筆者による現地調査)

2009年、この郡で世界最大規模のルビーの埋蔵が確認され、2011年6月に英国企業Gemfield社が3万3600ヘクタール(東京23区の二分の一の面積)の鉱区での採掘権を獲得すると(こちら参照)、この地域の政治はますます不安化していった。

最も困難に直面したのは、Gemfield社に貸与された鉱区内で農業を営んだり、ルビーを素手で採掘して販売したりしていた地元住民であった。何千もの住民が強制立退きを命じられた。これに抗った住民、そして密かに採掘を続けた人びとは、会社側が雇った警備員、そして政府機動隊から激しい弾圧を受け、殺される住民が続出した。(Foreign Policy 2016年5月3日)

2018年2月には、地元住民29人が、4月には100名が、英国裁判所にGemfield社を訴えている。(Noticias 2018年2月13日・Bloomberg 2018年4月16日)

一方の住民側も様々な反撃を開始し、2013年には一日平均1件の割合で衝突が報告されるほど、地域情勢は悪化した。

ルビー鉱山の発見以来、住民によって「不法」に採掘されたルビーを求めて、タンザニアとの国境からさまざまな外国人が現れるようになった。ピリオ博士は、この郡に、「ムーサ」というガンビア人(ムスリム)が、不満を抱える地元若者を武装集団にリクルートし始めたのが、現在の動きにつながる第一歩だった、と主張する。

なぜ、これらの外国人は、国境を自由に行き来できるのか。

小倉充夫・舩田クラーセンさやか 『解放と暴力—植民地支配とアフリカの現在』(東京大学出版会)より

小倉充夫・舩田クラーセンさやか 『解放と暴力—植民地支配とアフリカの現在』(東京大学出版会)より有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください