友人が大阪市議選に立候補し、私は生まれて初めて選挙運動にかかわった

2019年07月19日

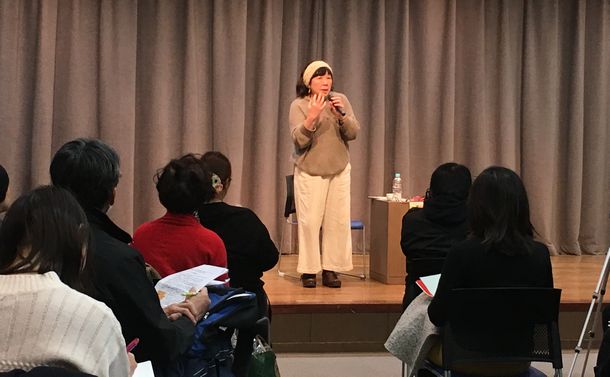

2018年12月7日開催「大阪の女性たちが政治を変える」より、中央が友人。4人の候補予定者がそれぞれの「過去」「今」「未来」をキーワードに書き出し、これまでのライフ・ストーリーの語り合いからはじまった。写真は「大阪の女性たちが政治を変える」イベント・リポートより(https://cdp-japan.jp/report/20190220_1348)

2018年12月7日開催「大阪の女性たちが政治を変える」より、中央が友人。4人の候補予定者がそれぞれの「過去」「今」「未来」をキーワードに書き出し、これまでのライフ・ストーリーの語り合いからはじまった。写真は「大阪の女性たちが政治を変える」イベント・リポートより(https://cdp-japan.jp/report/20190220_1348)2019年4月1日、改正出入国管理法が施行された。

私は在日外国人をめぐる諸問題と向き合うようになって四半世紀以上が立つが、この1年ほど「多文化共生」や「外国人の受け入れ」という言葉が世論や政治の世界で語られたことはない。

新たな受け入れ施策(日本語教育の推進や外国にルーツを持つ子どもへの支援など)に過去最多の予算がつけられ、6月21日には「日本語教育推進基本法」も成立。議論が不十分なまま「外国人受け入れ」へ舵を取った日本社会が、少しずつ動いている。

あちこちに予算がついたのだから、長年ボランティア頼みだった地域の現場にも少しはお金が回るかもしれないと期待したのだが、私が在勤する箕面市をはじめ、大阪府内の多くの市町村(政令指定市や外国人集住市はのぞく)には、まったくといって変化がない。

例えば、法務省が全国100か所に設置をめざしている多言語相談窓口業務にかかる交付金は、対象が47都道府県と20の政令指定市、さらに外国人住民が1万人以上、または5千人以上で全住民に占める割合が2%以上(東京23区は1万人以上で6%以上)の44自治体に限られている。(募集期間が短かったこともあり、実際に申請があったのは半数にも満たなかったとのこと。今年度に入っていくらかの自治体を対象に追加募集がかかっているという)

文科省は「帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業」のメニューを相当に充実させ、新規に外国にルーツを持つ高校生のための環境整備やICTを活用した支援事業など、沢山の新規事業を進めている。なかでも、親子日本語教室の一環として「母語支援」が挙げられたことは画期的だった(母語の土台がなければ、外国語としての日本語も不十分になってしまう)。

しかし、これらの補助事業は、①国、②都道府県、③市町村で3分の1ずつ費用を負担する仕組みになっている。

このような共生施策の数々は、国からの助成が3分の1または2分の1にとどまるため、新規で事業を始めるには都道府県や市町村も新たな予算措置が必要になる。大阪ではこの10年間、「小さな行政」をめざして日本語関連の事業をはじめ、教育&文化関連の様々な予算が大幅に削減されてきた経緯がある。このため、たとえ3分の1であっても、いったん削られた予算(や人員配置)を復活させることは相当に難しい。

大阪府内には200を超える日本語教室があり、外国ルーツの子どものために学習&居場所支援をおこなっている現場も10か所以上ある。他府県と比べて長い間「平和と人権」に力を入れてきた大阪府・市は、国内で1、2を争うほどの、人材と現場、長い実践に裏付けられたノウハウをもつ自治体だ。予算カットの嵐が吹き荒れて10年近くになるが、地域のさまざまな分野では、まだマイノリティを包摂する多種多様な現場があり、実に多くの人たちがボランティアとしてギリギリの活動を支えている。

せっかく中央省庁に予算がついても、先細る現場に行き渡らないのでは悲しすぎる。

世間の動きと地域の現実とのギャップにもやもやする中、友人が大阪市議選に立候補するというので、生まれて初めて選挙運動にかかわった。

彼女は重度の身体障碍者だけで舞台表現をおこなう劇団「態変」が発行する情報誌「イマージュ」の編集仲間。31歳という若さでありながら、「態変」の主宰者である金満里さん(40年以上も家族以外の介助者を昼夜二交代制でつけながら自立生活を続けている)の介護のキー(調整責任者)をつとめたり、2015年5月の大阪都構想をめぐる住民投票の際には仲間とともに積極的に市民運動を展開して50.38%という僅差で構想を止めることに貢献したりした経験を持つ。

「どんどん地盤沈下が進む大阪の状況を少しでも変え、政治をもっと市民の生活に近づけたい」。子育てしながら、職場を辞めての挑戦だった。

半端ない気骨の持ち主である彼女の決意を聞いて、世代や性別、国籍、障碍の有無を問わず、100名近い仲間が自発的に集まった。何人かの女性立候補予定者を集めて「大阪の女性たちが政治を変える」というタイトルでトークイベントを開催したり、大阪の教育や子育て、女性の自立などをテーマに「おしゃべり会」や「まなぼう会」を次々と企画したり。所属政党や自治労の協力も得ながら、地域の支持者や友人たちが試行錯誤して独自の手作り運動を展開した。

2019年2月10日、料理研究家の枝元なほみさんとの対談企画より。人間の心と体の健康のカギを握るのは「腸内細菌」であり、これらは20%が善玉菌、20%が悪玉菌だという。その他の60%は「日和見主義」の菌で、善玉か悪玉かのどちらかが5%増えると、残り55%の菌たちは、その5%増えた方に一気に加勢するそう。まるで人間の社会を見ているようだが、私たちも「5%」を味方につけられるかが勝負だと肝に銘じた。

2019年2月10日、料理研究家の枝元なほみさんとの対談企画より。人間の心と体の健康のカギを握るのは「腸内細菌」であり、これらは20%が善玉菌、20%が悪玉菌だという。その他の60%は「日和見主義」の菌で、善玉か悪玉かのどちらかが5%増えると、残り55%の菌たちは、その5%増えた方に一気に加勢するそう。まるで人間の社会を見ているようだが、私たちも「5%」を味方につけられるかが勝負だと肝に銘じた。

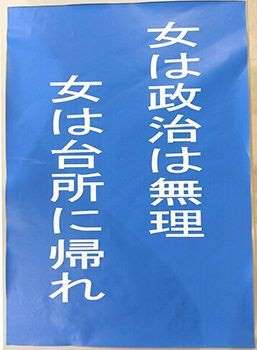

沖縄3区に張り出されたビラ(琉球新報より)

沖縄3区に張り出されたビラ(琉球新報より)ジェンダーギャップ(男女間の格差)の大きさを国別に順位づけした世界経済フォーラムの2018年の報告書では、日本は149カ国中110位。こんな社会で、女性が立候補することは、想像を絶するしんどさがある。

「家事はどうやってるの?」「子どもやご主人がかわいそう」と疑問を投げかけられるのは日常茶飯事、いきなり説教モードで絡んでくる、やっかいなひと(年配の男性であることが多い)にも遭遇する。これを「票ハラ(=票ハラスメント)」というそうだ。

候補者やその支援者たちが、最も反論しづらい時期だとわかってハラスメントしてくる人たちが(ごくわずかだが)いる。不満をぶつけられても、ぐっとこらえるしかない状況は本当に不条理だ。

AERAの特集(2019年2月11号)によると、せっかく当選しても、女性議員の35%が2期目の出馬を断念するという。

「女性議員に対して(男性が、女性を見下して何かを説明する)マンスプレイニング的な行為や、かわいがる一方で気に食わないことがあると抑えつけようとする背景には、『政治領域は男のもの』と思っている男性が多いことがあります。自分のスペースを侵害されることへの反動でハラスメントという手段を使って排除しようとします。中でもセクシュアルハラスメントは、女性議員を単に性的な存在として扱い、大きなダメージを与えます」

「有権者や支援者による女性議員への卑劣なハラスメントは“身内”内で起きるため顕在化しにくく、解決も大変です。特に、地方議員は有権者との距離も近く、秘書などもいないため、すべて自分で対応することが多く、被害が深刻です。女性議員のなり手はまだ多くないのに、せっかく志を持って議員になった人が続かない現実は、女性の政治参画を阻害する。民主主義の観点からも問題です」(AERA2019年2月11日号より)

政治の世界をはじめ、日本はまだまだ男社会。票ハラされる状況が起きづらいよう、周りにいる人は常に気をつけなければいけないが、もし遭遇してしまったら、すぐに毅然とした対応をとる必要がある(が、これが実際は難しい)。

一般的に、仕事も家庭もある健常者の男性は、(マイノリティである)女性のしんどさをまったく意識せずに一生を生きられるという、「無意識の特権」をすでに持っている。被抑圧の立場におかれた人や、もともとセンスがあって想像力のある人は別だが、当事者からみるとキラキラとまぶしくうつるこの「特権」は、「力を持っている」側には驚くほど意識されない。

だから、しんどいシーンに当事者が遭遇していても、気づかずスルーしてしまうか、もし気づいたとしても「世の中そんなもんだ」「男性候補者も大変な思いをしている」などと上から目線の物言いをして、さらに当事者を孤立させたりする。

常に「すぐ目の前に、自分より圧倒的に立ち位置の低い相手がいるかもしれない」という想像力をはたらかせていなければ、すでに相手の足を踏んづけながらも、それに気付いていないということになる。(ちなみにマイノリティであるはずの女性でも、この種の錯覚に陥る人もいたりするので、差別の構造は複雑だ)

上の文章の「男性/女性」という言葉は、「日本人/外国人」「健常者/障碍者」「異性愛者/性的少数者」など、色々な社会的少数者と置き換え可能だ。

友人の選挙の応援には、いろいろなマイノリティの当事者がかかわった。たくさんの在日コリアンの友人たちも全力で応援したが、だれよりも地域のことを思って活動しているのに、投票権がないという現実はとてつもなく重い。一緒に活動しながら、改めてその悔しさ、苦しさが痛いほど伝わってきた。(ちなみに何世代にもわたって居住しているのに、国籍や参政権が与えられない国は、OECD諸国の中で日本だけ。曲がりなりにも「外国人受け入れ」に舵をとったのであれば、この排外主義丸出しの状況を一刻もはやく改善する必要がある)

マジョリティとマイノリティの関係性は、状況によって交差したり変化したりするので難しいが、この「無意識の特権」や「圧倒的な立ち位置の差」を意識しつつ、マイノリティ側の視点を尊重しながら行動するとき、とても強い求心力が生まれるということもよくわかった。

友人が街角で「家事と育児を女性だけにさせるのはやめよう」と演説していたら、選挙期間中、サポーターの男性たちはイメージカラーの黄色いエプロンをつけて活動に参加することに。行く先々で注目を集めていたし、まちの人たち(特に女性)の反応は抜群だった。

友人が街角で「家事と育児を女性だけにさせるのはやめよう」と演説していたら、選挙期間中、サポーターの男性たちはイメージカラーの黄色いエプロンをつけて活動に参加することに。行く先々で注目を集めていたし、まちの人たち(特に女性)の反応は抜群だった。土壇場で立候補を決めてからの半年間、選挙区内をサポーターたちと何日もくまなく歩いて掲示をお願いする「ポスター大作戦」や、市内あちこちで政策をうったえる演説活動が功を奏し、ゼロから開拓して6600名近くの票を集めた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください