大阪市議選にかかわって気づいた「大阪の教育」の危うさ

2019年07月20日

2019年は12年に一度の「亥年選挙」の年。

これまで自分は政治の世界は関係ないと思っていたが、「政治をもっと生活の近くに」と、友人が大阪市議会議員選挙に臨んだことから、手作りの選挙運動にかかわった。(『亥年選挙の年に大阪で思う(前編)』参照)

残念ながら当選はかなわなかったが、選挙戦本番までに「まちおこし」「子育て」「女性の生きづらさを支える法的環境」など、政治を身近に考えるさまざまな勉強会をもったことで、大阪でおきている現象の「まやかし」が見えてきた。

とりわけ考えさせられたのが、「大阪の教育」について。私自身、中学生の子を持ちながらよく知らなかったのだが、大阪府内の中学生を対象に実施されている「チャレンジテスト(=大阪府中学生統一テスト)」の仕組みには心底驚いた。

3年前の2016年から実施されているこの統一テストは、結果を内申点に直結させるもので、自治体独自のテストを高校入試に結びつける手法は、全国でも他に例がないという。

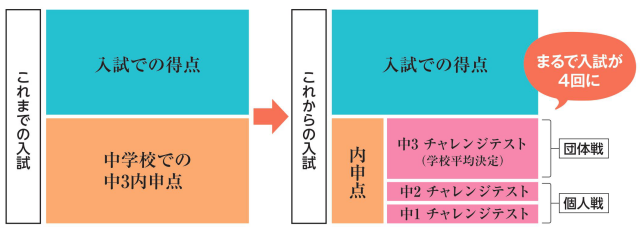

大阪教育文化センターのウェブサイトhttps://osaka-kyoubun.org/archives/1530から。以前は中3の成績(9教科)だけが、10段階の「相対評価」として内申点に反映されていたが、2016年度より入試制度は大きく変わった。

大阪教育文化センターのウェブサイトhttps://osaka-kyoubun.org/archives/1530から。以前は中3の成績(9教科)だけが、10段階の「相対評価」として内申点に反映されていたが、2016年度より入試制度は大きく変わった。5教科 (中1は3教科) のみの学力テストの成績が、4教科(音楽、体育、技術家庭科、美術)も含めた内申に影響を与えるという不条理さを感じるが、最もおどろいたのが、中3のテストは「団体戦」だということ。

1、2年生で受けたテストは「個人戦」(=自分の取った点がそのまま内申に結び付く)であるのに、3年生のテストの結果は、生徒たちの成績結果によって中学校ごとに「評定平均値(以下、評定値)」が決められ、それに基づいて生徒の内申点が割り振られるという。

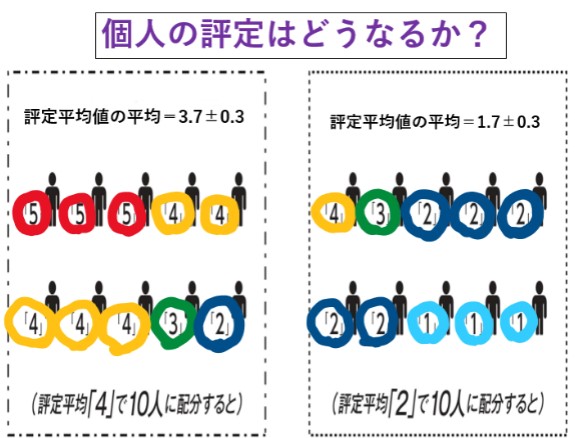

下図左の学校のように、評定値が高い中学校では、一定以上の点数を取れば、5段階の「5」をつけられる生徒が多くなるが、評定値が低い右の学校の生徒は、ほかの生徒の平均値が大幅に下がってしまうため、たとえ99点だったとしても、「5」をつけづらくなり、結果として入試に不利になるおそれがある。(いっぽうで、評定値の高い中学校に通う得点の低かった生徒は、低い学校と比べて高い点をつけてもらえる可能性もある)

大阪教育文化センターのウェブサイトhttps://osaka-kyoubun.org/archives/1530から一部修正

大阪教育文化センターのウェブサイトhttps://osaka-kyoubun.org/archives/1530から一部修正ちなみにこのテストは、2016年度から大阪の入試制度における内申点のつけ方が、「10段階の相対評価」から「5段階の絶対評価」へと切り替わったのと同時に始まったという。

「相対評価」は一つの集団内での比較となるため、結果のバラつきも出にくく、評価される側にとっても、評価者によって大きな偏りが生じづらくなるというメリットがある。集団内での競争原理もよりはたらくそうだ。ただし、個人が自分なりの目標を達成しても、それと同等か僅かに超える結果を出した生徒がいれば、相対的に評価が下がるというデメリットもある。つまり、評価はしやすいが、合理性を欠いた評価になってしまう可能性がある。

概して、学力テストの結果が良いかどうかは、子どもを塾に行かせることのできる「親の経済力」の差によるところが大きい。経済的に厳しい世帯の多い地域の中学校の評定値は、そうでない地域よりも低くなる傾向にあり、統一テストで同じ点をとっていても、所属する中学校の評定値によって内申点が変わってしまうおそれがあるのは問題だ。

また昨年、「学力テスト」の結果を公表したいとの意向が大阪市の吉村市長から示されたが、これは学校間格差を浮き彫りにし、百害あって一利なしの「メリットペイ(結果を教職員の給料に反映させること)」に悪用されるおそれがある。(鈴木大裕さんの論考『日本の公教育の崩壊が、大阪から始まる』『私は娘に全国学力調査を受けさせない』をご覧いただきたい)

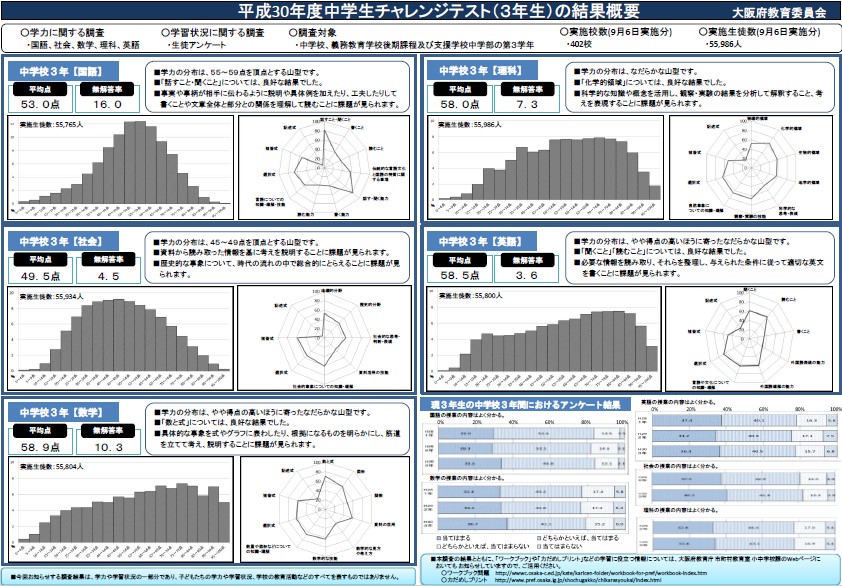

さらにこのチャレンジテスト、「国語」は記述式の問題がとても多いのに、テストの得点結果は非常に高いそうだ。勉強会では、「記述式問題の多いテストは通常、平均点が下がるのに、チャレンジテストではなぜか平均得点が高くなって不思議。ちゃんと内容を読み込んで採点されているのだろうか」と疑念を口にする先生もいた。

私は国語で「記述式」が多いということに危惧をおぼえた。外国ルーツの子どもたちや、文字を書いたりまとめたりするのが苦手な発達障害を抱える子どもたちは、「〇〇字以上〇〇字以内で記述せよ」という設問が一番困るからだ。もし空欄がそれなりに埋まっているだけで点がもらえるとしたら、書けないハンディはより大きくなってしまう。

テスト結果については、項目ごとの点数が記載されたレーダーチャート型の評価シートが返却されるだけで、どの設問をどう間違えたかのフィードバックは一切なく、まったく答え合わせはできないという。(ちなみに今年の3月、ある生徒が2018年9月に実施された中3テストの結果を府庁に開示請求したところ、「11月に委託業者が契約に基づき現物を溶解処分したので、原本は存在しない」と説明され、後日「不存在による非開示決定」通知を得たという)

大阪府のホームページより、昨年の中3テストの結果概要http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/24765/00307563/3_0_kekkagaiyou.pdf

大阪府のホームページより、昨年の中3テストの結果概要http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/24765/00307563/3_0_kekkagaiyou.pdf勉強会では「『おれ頭悪いから、明日のテスト休もうかな』と話した生徒に、教室中から拍手がわきおこった」とか、「成績が悪い生徒に、『明日休んで良いよ』と先生が声掛けしていた」など、学校現場にあるまじきエピソードが伝えられた。

子どもの学力を、年1回の、しかも外部の民間業者に委託したテストに大きくウェイトをかけて測る現在のやり方は、監理する側からは好ましいのかもしれないが、生徒の側からみると、まったく教育的効果がないのではないか。

以前の入試制度であれば、体育や音楽の成績が抜きん出ていたり、まじめにコツコツ提出物を準備した生徒も、高い内申点を得られる可能性があったが、あまりにも5教科テストのウェイトが大きくなっている。

学力テスト偏重主義の傾向は、大阪府内の進学実績上位10位校を「グローバルリーダーズハイスクール(GLHSと略されている)」に認定し、予算を多く配分して大学受験まっしぐらのカリキュラムを組む教育にも反映されている。学校現場に多様性が失われ、勉強だけできる生徒だけを集めても、これからの社会を生きる力は養われないと思う。

大阪の教育現場の姿を知ってショックを受けた私は、いろいろなところで友人たちにこの話をしてみた。教育関係に詳しい彼女/彼らはこのシステムをよく知っていて、「なんで大阪だけそんな変なやり方をするのかと、他の地域からはあきれられてるよ」と言う。大阪の“ガラパゴス化”を痛感した。

他にも「府市の二重行政を解消する」という名分で「住吉市民病院」が閉鎖されたが、そもそもきちんと役割分担をしていたので二重行政になっていなかったという指摘もある。「2つあるものは1つにすれば無駄がなくなる」という単純な発想で府大と市大の統合が進められるなど、対話無視の強硬策ばかりが大阪では目につく。

2018年4月に民営化された「大阪メトロ」では、津波浸水対策工事の予算を削りつつ「増収増益」を誇っているが、いざというときどう責任を取るのだろう。

また、近年の失業率の低下も喧伝されているが、より大事なのは「雇用の質」だ。

たとえ就職できたとしても、非正規で最低賃金すれすれの長時間労働、労基法違反やパワハラなどが横行すれば、生活の質は悪化する。建築業界や施設管理などの業界では、大幅な価格破壊を繰り返した入札が相次ぎ、深刻な人手不足に陥っている。大阪では身動きが取れなくなったので、ある建築関連の企業が関東方面へ進出しようとすると、「大阪の企業は相場を破壊するから出入り禁止」と締め出しをくらっているとも聞いた。

安易な民営化と価格だけを重視した入札の実施。「今だけ、金だけ、自分だけ」の、浅はかで持続可能性のない政策の悲惨な末路のあおりを食うのは、私たち住民だ。

政治の役割は、税や予算の分配で、弱いものがより弱いものを抑圧する、グローバル資本主義の弊害を少しでも軽くすることだ。うわべだけの「効率」や「生産性」を重視するやり方では、超高齢化社会のなかで、ますます社会不安は増大する。

「身を切る改革」よりも大切なのは、「対話」を通して「あるものを活かしないものを創る(by世田谷区長の保坂展人さん)」こと。少なくなり続けるパイを競争して奪い合うのではなく、あるものを少しずつ分け合って新しい関係性を築いていくパラダイムシフトが望まれている。

劇団「態変」の最新作「箱庭弁当」のワンシーン。子どもが食べずに廃棄した弁当のおかずたちがごみ箱から逃げ出し、助けを得ながら冒険するファンタジーだ。2019年6月、伊丹アイホールにて。撮影:bozzo

劇団「態変」の最新作「箱庭弁当」のワンシーン。子どもが食べずに廃棄した弁当のおかずたちがごみ箱から逃げ出し、助けを得ながら冒険するファンタジーだ。2019年6月、伊丹アイホールにて。撮影:bozzo日本社会は、成長期をとっくに終え、長い成熟期に入っている。しかしながら、いまの政治は、スカイツリーにオリンピック、万博まで招致するなど、いまだに発展途上型の経済成長を夢見ているようだ。

今後日本がイノベーションをおこすなら、世界の最先端を行く超高齢化社会を迎える中で、今まで培われてきた社会資源をシェアしながら「生き合う」システムづくりとノウハウを売りにするしかないと思う。

「生産性」でひとを分断、競争させ、排除をあおる図式には一切のらず、ベーシックインカムも試したらよい。少なくともいまの政治が変われば、もうちょっとましな社会になると思うが、私たちがこの悪循環から抜け出せる道をみつけるのが先か、もろとも崩壊するのが先か。まさに瀬戸際だ。

この4月から、入管法改正に伴い、入管庁に初めて外国人受け入れに関する担当部局が置かれ、全国で13名(少ない!)の専門官が配置された。一方で、同じ組織の茨城県牛久市にある東日本入国管理センターでは、27人がハンスト中だ(ロイター記事)。6月には長崎県の大村入国管理センターでハンストをしていたナイジェリア出身の男性が死亡したという(毎日新聞記事)。

かつて大阪府茨木市に西日本入国管理センターがあった頃、UNHCRの職員とともに、被収容者のクルド人男性の面会通訳をしたことがある。仮放免で1か月に1回出頭する生活が何か月も続いていたが、ある日出頭したら、なぜか即再収監されることになった。ちょうど妻が来日したばかりで、施設内のロビーで待たせていたため、「せめて彼女に収監されたことを伝えさせてほしい」と言ったが、一切取り合ってくれなかったという。日本語がまったく通じず、一人でバスや電車にも乗れなかった彼女は、閉館まで何時間もひとり待ち続けたそうだ。名古屋や大村、西日本の各施設でどのような暴力を受け、いじめにあったのかも聞いた。

在留資格のない外国人らが収容されている東日本入国管理センター=茨城県牛久市

在留資格のない外国人らが収容されている東日本入国管理センター=茨城県牛久市長期収容や虐待がまん延している状況は、現在も一切変わっていないようだ(むしろ悪化しているのではないか)。オリンピックで「おもてなし」に力を入れようとする一方で、外国人との共生を図るための総合的対応策の総額(150億円)以上の「不法滞在者への対策費(157億円)」が今年度は予算計上されている。やはり、同じ組織で「受け入れ」と「取り締まり」という、相反する業務を担うのには無理があるのではないか。

オーバーステイになったからといって、非人間的な仕打ちをして良いはずなどない。技能実習生も、著しく尊厳を奪われている状況が改善されないまま、新たに「特定技能」の外国人労働者を働かせようとしている。同じ人間なのに、国籍や障碍の有無、性別や働き方などで線を引き、優劣をつけることがまかり通る社会は異常だ。

7月26日で、相模原の障碍者大虐殺事件から3年を迎える(『相模原障碍者大虐殺事件 劇団態変の闘い』)。原発事故で「底が抜けた」と思っていたが、さらなる奈落に私たちは落ちてしまった。「家族の意向」という理由で、殺された19人の名前はいまだ公表されないままだ。

昨年は三田市で重度の知的障害がある長男を25年以上監禁していた事件が発覚。今年は川崎市登戸の児童殺傷事件や、練馬区で父親が息子を刺殺する事件もおこったが、すべて7.26の延長線上にあると感じている。世界でも類をみない凶行を、このまま風化させてはいけない。

7月26日の夕方は、大阪で毎年有志による「相模原追悼アクション」がおこなわれるので、大阪近辺の方はぜひ参集いただきたい。(18時から、梅田ヨドバシカメラ前で開始、献花台も設ける予定。その後19時半にはHEP FIVE前でアクションもする)

写真は2018年7月26日の追悼アクションの様子(写真提供:TETSUYA FUCHIGAMI)。神戸でも、「リメンバー 7.26 神戸アクション」の呼びかけによる追悼デモが行われる。(午後4時 西元町きらら広場集合→4時15分 デモ出発→5時45分 三宮東遊園地到着→6時 解散)http://u0u0.net/RYdN(障碍者を殺すな7.28追悼デモ)

写真は2018年7月26日の追悼アクションの様子(写真提供:TETSUYA FUCHIGAMI)。神戸でも、「リメンバー 7.26 神戸アクション」の呼びかけによる追悼デモが行われる。(午後4時 西元町きらら広場集合→4時15分 デモ出発→5時45分 三宮東遊園地到着→6時 解散)http://u0u0.net/RYdN(障碍者を殺すな7.28追悼デモ)今回、友人は惜しくも落選したが、本人及び支える人たちの決意と覚悟は半端ではない。社会の不条理に対して見て見ぬふりをせず、自らできるところから関わり始めた動きは、どんな「組織」よりもしなやかな強さがある。

大阪市では、都構想をめぐって、来年にも2度目の住民投票がおこなわれる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください