英語の教科書にも出てくる原作者。14歳の少年なぜイノベーションを起こせたのか?

2019年07月20日

『風をつかまえた少年』

8月2日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館他全国順次公開

© 2018 BOY WHO LTD / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE / PARTICIPANT MEDIA, LLC

【配給】ロングライド

『風をつかまえた少年』

8月2日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館他全国順次公開

© 2018 BOY WHO LTD / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE / PARTICIPANT MEDIA, LLC

【配給】ロングライドこの映画は、干ばつのトウモロコシ畑で倒れた男の死から始まる。

舞台は、2000年代初頭のアフリカのマラウイ。

そこで生まれ育ったウィリアム・カムクワンバさん(31)が実際に経験したことをつづったノンフィクションをもとに作られた映画『風をつかまえた少年』を見ると、二つの印象的な言葉が脳裏に焼き付いた。

「民主主義は輸入した野菜と同じだ。すぐ腐る」

「いつになれば失うことがなくなるの?」

最初の言葉は、大干ばつ下で、カムクワンバさんの父親が大統領支持派の様子を見て言った言葉だ。後の言葉は、映画の終盤、1日1食しか食べられない状況になったとき、母親が父親に涙を流しながら言った言葉だ。

2時間弱の映画は、中学校を中退せざるを得なくなったカムクワンバさんが、苦難を乗り越え、家族のため、村のために、独学で風力発電を学び、廃品から風車による発電装置を作り上げ、乾期で地面がかちかちの大地に水が流れていくまでを描いている。

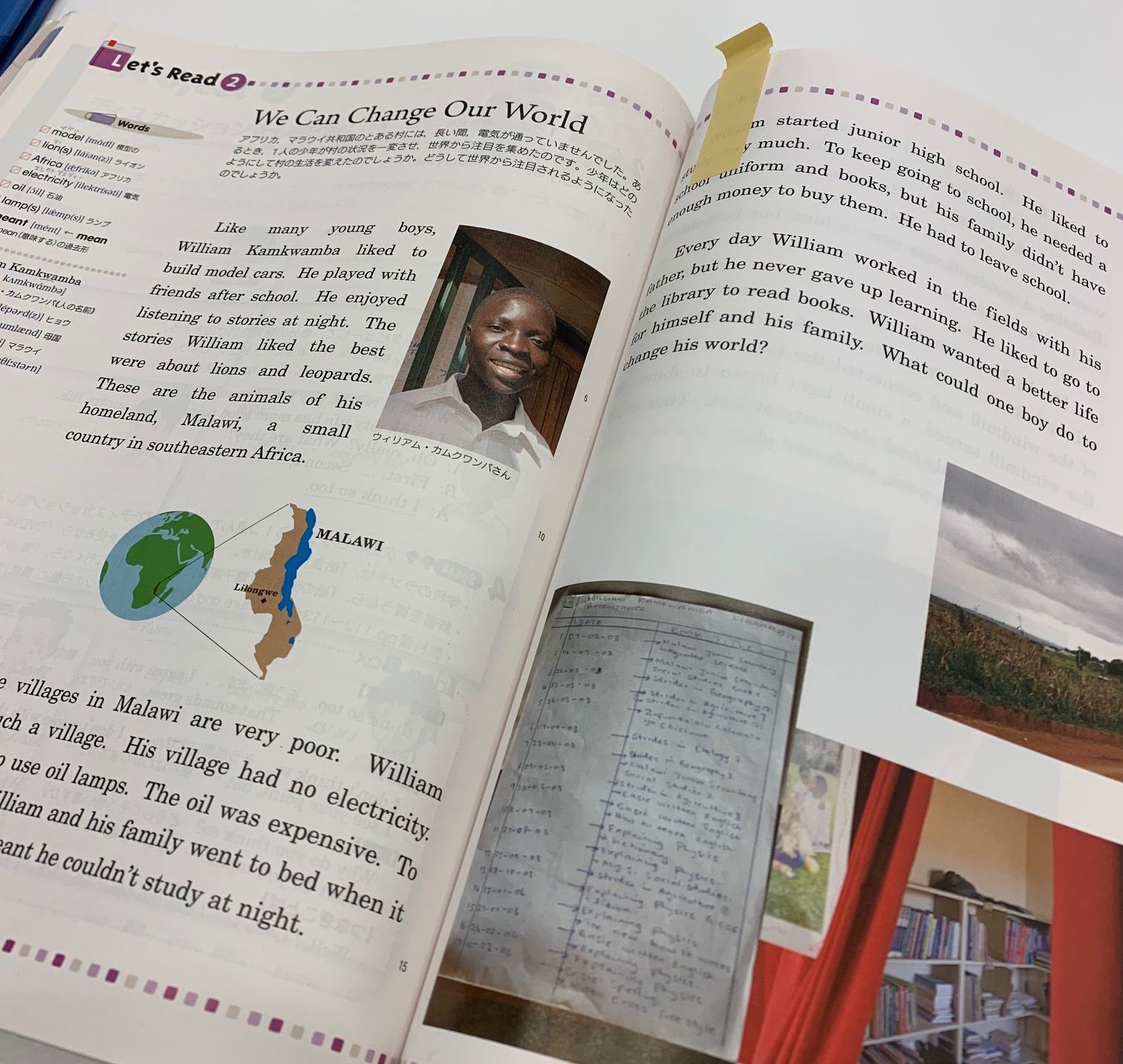

中学生の英語の教科書『NEW CROWN』にも、カムクワンバさんの少年時代のチャレンジが紹介されている

中学生の英語の教科書『NEW CROWN』にも、カムクワンバさんの少年時代のチャレンジが紹介されているカムクワンバさんの来日時に、インタビューをする機会を得た私は、まず、このことを尋ねてみた。

――この映画は、見る日本人たちに何か自分もできるのではないかという、ちょっとの勇気を与えてくれると感じました。しかし、映画配給会社の資料を読むと、実は2002年に学費が払えず中等学校を中退し、村にあったNPO寄付の図書館で出会った一冊の本「USING ENERGY」を出発点にして独学で学び、この年に1基目の風車を完成させています。ただ、畑に井戸水を供給する風車ができたのは4基目の2008年です。非常に長い時間がかかっています。それを知ったとき、私たちは膨大な時間をどうやって乗り越えられたのか、日本人なら立ちすくんでしまうことをなぜ成し遂げられたのか、知りたくなりました。

井戸水をくみ上げる風車を作りたがったのですが、材料がなくて最初は発電をする風車になりました。もともと私はラジオとか機械の仕組みに興味がありました。電池2本のラジオでも、切れた電池を8個つなげれば残ったわずかなエネルギーでラジオを聴くことができます。2007年、国際会議「TED Global 2007」に呼ばれて片言の英語でスピーチした際、周りの方々から「どんなことを支援すればいいですか?」という質問を受けました。そのとき、「もっと風車を作りたい」、「水をくみ上げる風車を作りたい」と言ったら、力添えをしてくれる人が出てきました。だから、乾いた大地に水をくみ上げるまで、数年かかったかもしれないですが、できたのです。

そこまで乗り越えられた、やり続けることができた原動力は、中学校を学費が払えなくて中退せざるをえなくなった飢饉でした。食べるものがない。自分たちの地域では農業は雨期に依存しすぎていて一毛作でした。干ばつにも大雨にも左右されない解決法がないか、ソリューションがないかと考え、風車をつくろうと思ったのです。飢饉の解決が目的だったので、ぶれることはありませんでした。

インタビューの答えるウィリアム・カムクワンバさん

インタビューの答えるウィリアム・カムクワンバさん――映画では、干ばつで政府が住民に売り渡す穀物さえ足りず、多くの人が亡くなり、村を人が去っていくシーンがありました。この映画は、カムクワンバさんが経験したことにもとづいて作られています。その当時、その場にいた当事者として、そのときどのようなことを感じていたのか教えてください。

いいときには普通に朝昼晩に3食を食べていましたが、それを1日1食にしなくてはいけないということを親が決めなくてはいけないという姿が忘れられません。1食でも量が少ない。そういうことを子どもたちに言わなくてはいけない親の姿に気持ちを揺さぶられました。

――映画では、父親が大統領派の支持者の様子を見て、「民主主義は輸入した野菜と同じだ。すぐ腐る」と言っています。後半には、母親が「いつになれば失うことがなくなるの?」と涙を流しながら訴えています。父親や母親が実際にそのような言葉を言っていたのでしょうか。また、風車作りより畑を耕せと言っていた父親を許せた理由を教えてください。

ハハハハハハ。父親役の俳優が言った言葉は、そのときあった出来事を表現するためのセリフなので……。実際に起こったことだけど、映画は映画だからね……。母親のセリフも、日常的に私が聞いていた「なぜ私たちにこんなことが起きているのか」「私たちがなぜここまで苦しまなければいけないの」という言葉が、映画ではああいう表現になりました。

(お父さんを許すということについては)もともと勉強については学校に行って勉強をし続けて欲しいと思っていました。ただ、休みの時は畑を手伝いなさいといつも言っていました。風車が出来たのは、父親の自転車を解体して部品として使ったからですが、マラウイの人たちにとって、自転車は一番の移動手段であり、物を運ぶ手段でもあります。息子がやろうとしている未知のことに自分の自転車をすぐ渡せるかと言ったら、普通は悩んでしまうでしょう。失敗したら移動手段を失ってしまうだけですから。だから、私も、父親がすぐに自転車を渡してくれない理由をわかっていたので、フラストレーションはありましたが、許すも許さないもないという感じでした。

『風をつかまえた少年』

8月2日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館他全国順次公開

© 2018 BOY WHO LTD / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE / PARTICIPANT MEDIA, LLC

【配給】ロングライド

『風をつかまえた少年』

8月2日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館他全国順次公開

© 2018 BOY WHO LTD / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE / PARTICIPANT MEDIA, LLC

【配給】ロングライド――2009年、支援者からの奨学金を得て南アフリカにあるアフリカン・リーダーシップアカデミーに通い、その後、アメリカのダートマス大学で学んでいます。南アフリカやアメリカに初めて行ったとき、南アフリカでのちょっとのことやアメリカでのちょっとのことが、マラウイでは多くの人を救うことにつながることがあると感じたと思います。逆に言うと、同じアフリカの中の南アフリカや援助国のアメリカは、何でもっと早く自分たちの生活環境の改善方法を教えてくれなかったんだという不条理さ、怒りを感じませんでしたか。

怒りを感じることはなかったですね。むしろ自分たちの政治的リーダーに怒りを感じました。他人に助けてもらうのを待つのではなく、自分の問題なのだからまず自分がアクティブに問題解決のソリューションを見つけていかないといけないと考えてきました。だから風車を作ったんです。自ら何か努力をしていないと、他人は助けようと思わないはずです。だから、自国のリーダーに対する怒りの方が多かったですね。

――日本は飽食の時代で、おにぎりやお弁当は一定時間を過ぎると廃棄されます。東京郊外の駅前には、放置された自転車があります。映画を見ると、日本とマラウイのギャップを感じますし、私たち日本人の身の回りに、マラウイの人たちにとって「宝の山」があることが分かります。それがうまく結びつけば、マラウイの人たちの生活が向上すると感じました。その点はどう考えますか。

もちろん、やれることはあると思いますが、人は知らないことには気付きません。日本では食品を廃棄することや放置自転車が普通のことかもしれませんが、マラウイではそれが普通のことではありません。

やっぱり他の人たちがどのような状況下にいるかを知ることではないでしょうか。持てる者は持てていることに気付かず、当たり前としてそれを享受してしまっています。まずは他者を知ることが大切だと思います。

『風をつかまえた少年』

8月2日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館他全国順次公開

© 2018 BOY WHO LTD / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE / PARTICIPANT MEDIA, LLC

【配給】ロングライド

『風をつかまえた少年』

8月2日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館他全国順次公開

© 2018 BOY WHO LTD / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE / PARTICIPANT MEDIA, LLC

【配給】ロングライド――今、マラウイの中学生たちが必要なもの、必要なことは何でしょうか。

教育ですね。将来色々なことができるようになる選択肢を与えてくれるのが教育です。様々な問題を解決していける人間になるには、学ぶことが必要だと思います。

『風をつかまえた少年』

8月2日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館他全国順次公開

© 2018 BOY WHO LTD / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE / PARTICIPANT MEDIA, LLC

【配給】ロングライド

『風をつかまえた少年』

8月2日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館他全国順次公開

© 2018 BOY WHO LTD / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE / PARTICIPANT MEDIA, LLC

【配給】ロングライドカムクワンバさんは今、「Moving Windmills Project」を立ち上げました。その中にイノベーションセンターを設けて、マラウイの地域課題を解決するソリューションを生み出す若い世代の育成に力を入れようとしている。場所、機材、メンター、作業所といった環境を提供することで、自分たちのアイデアを実現でき、ソリューションとして社会に提供していくことを後押しするものだ。

7月11日、東京のユニセフハウスであった上映会後のイベントで、カムクワンバさんは、こう言っていたという。

「自分たちの夢やプロジェクトを形にしてもらえるような場所を作りたいという思いがあります。若い才能ある人々に、それを発揮する場所を提供したい。自分自身も風車を作っている時に誰かに相談できたらなと思っていたんです。アメリカに進学して、世界中の方々と触れ合えて得ることができた知識を、色々な課題の解決に生かしていきたいと思います」

8月28日から30日、「Tokyo International Conference on African Development」(アフリカ開発会議)が横浜市のパシフィコ横浜で開かれる。

この映画を見て感じた、支援を受ける側の本当のニーズと援助国の支援のミスマッチ。それが、このような会議をきっかけに解消される方向に向かっていくのか、それともスルーしてしまうのか、問われている。

▼映画情報8月2日(金)、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国順次公開映画『風をつかまえた少年』公式サイトはここから。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください