消費税の引き上げを問う参院選。不確実な時代だからこそ必要な愚直な政治姿勢

2019年07月16日

先進国首脳会議(サミット)について記者会見する大平正芳首相=1979年6月28日

先進国首脳会議(サミット)について記者会見する大平正芳首相=1979年6月28日実現性という観点から、行政改革ではなく消費税導入を選択しようとした大平首相。だが、自民党内で、彼の考えに賛同する政治家はいなかったといってよい。

1978年12月に、大平内閣が発足してまもなく。大平首相は首相秘書官で娘婿の森田一氏に対して、同じ自民党宏池会に所属する宮澤喜一氏に、10の質問をさせに行かせている。宮澤氏も大平氏と同じく、大蔵官僚をへて、池田勇人氏の側近として、自民党政治家に転身した人物である。

宮澤氏と大平氏は、池田氏の信を競うライバル関係にあった。池田氏逝去後も、同じ宏池会に属しながら、二人はライバル同士で距離があった。だが、森田氏いわく、大平氏は宮澤氏のことを、「嫌いだけれども、能力は評価」していたという。

大平首相が宮澤氏にした質問の最後の項目が、消費税導入の是非だった。そして、宮澤氏が唯一、難色を示したのもこの質問だ。「選挙があるのだったらどうですかね」と宮澤氏は答えたという。大平首相と宮沢氏の古巣である大蔵省は、消費税導入の旗振り役だったが、当時、大蔵大臣の金子一平氏でさえ、消費税提起の機が熟しているとは思えなかった。

ところが、大平首相は、党内の慎重意見を押し切る。消費税導入の提案とともに1979年9月、国会を解散して衆議院選挙に突入したのだ。自民党内は反発した。宏池会の中で大平首相に近く、大蔵官僚出身の政治家たちでさえ、公然と反対の声を上げる。大平首相の長年の盟友、田中角栄氏の派閥に属する鳩山邦夫氏らは、党議に違反した財政再建議員懇談会を結成。214名が参加した。

大平首相はなぜ、党内の声に耳を傾けなかったのか。池田勇人首相の秘書官を務め、大平首相の相談相手でもあった伊藤昌哉氏は、こう評している。「経済評論家にとって、大平の『財政再建とそのための増税論』は評判はよかったが、選挙の実戦においては、選挙民の心理を全く念頭に置かぬ最悪の策であった。これは学者の理論を愛して、これをそのまま実践に移そうとした」ものだ、と。

実際、大平首相の判断を後押ししたのは、ブレーンで経営コンサルタントの新井俊三氏だった。新井氏は1979年7月、さまざまな経済人の意見を集約して、大平首相に伝えている。同年6月の「東京サミットの成功を国民にはっきり示して有利に選挙を戦」うというものだ。大平首相はこれを忠実に実行したのだ。

1979年8月末の朝日新聞世論調査では、自民党の支持率が52%に達した。これは、過去最高だった1964年6月の池田内閣期の数字に匹敵する。ただし、大平首相が解散の時期に9月を選んだのは、支持率よりも大きな理由がある。景気の推移だ。

1978年1月に、イラン革命が勃発。同年末には、石油輸出国機構(OPEC)が、翌年より原油価格を4段階に分けて値上げすると決定した。第2次石油危機の始まりである。大平首相の経済ブレーンたちは、1週間ごとに景気の推移のレポートを首相に提出する。石油危機の影響の見通しをもとに、解散時期の候補は3つに絞られた。

1979年の秋の衆院選か、1980年夏に衆参同日選をやるか、1980年秋まで衆院選を延ばすか、である。

解散の時期が遅くなるほど、石油危機の影響は深刻になるというのが、大平首相のブレーンたちの見立てだった。経済企画庁も、1980年夏頃が景気の底になるという意見だった。そのため、大平首相は解散を急いだのである。

消費税導入をめぐる自民党内の根回しが不十分なまま、解散を急いだのは拙速だった。選挙期間に入ると、少数派閥を率いる河本敏夫政調会長は、「増税なき財政再建」路線を掲げる。そのほかの自民党候補者たちも、消費税反対を聴衆に訴えた。しかも、ブレーンたちの景気判断は外れた。1979年から翌年にかけて、景気はそれほど下降せず、むしろ上向き傾向を見せる。

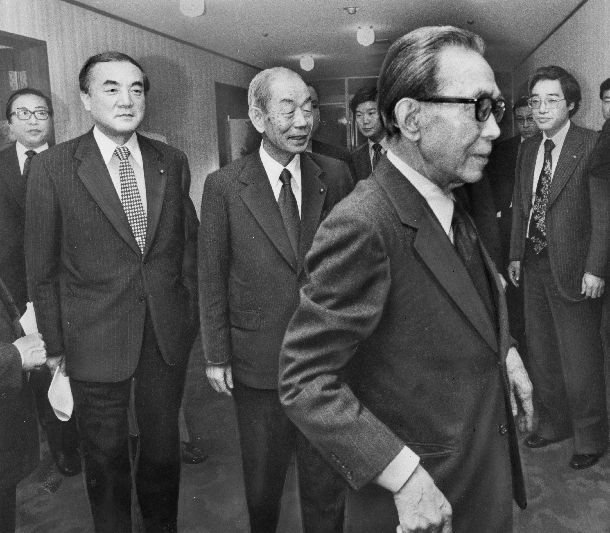

1979年総選挙の敗北責任をめぐる自民党の党内抗争で、大平正芳首相の退陣要求で足並みをそろえた(手前右から)三木武夫・元首相、福田赳夫・前首相、中曽根康弘・元自民党総務会長の非主流3会派の領袖=1979年10月29日

1979年総選挙の敗北責任をめぐる自民党の党内抗争で、大平正芳首相の退陣要求で足並みをそろえた(手前右から)三木武夫・元首相、福田赳夫・前首相、中曽根康弘・元自民党総務会長の非主流3会派の領袖=1979年10月29日しかし、大平首相が解散へとひた走ったことは、三木派、福田派との派閥抗争を再燃させた。三木氏も福田氏も、首相在任中に解散を望むも、大平氏に阻止されて果たせなかったからである。

大平首相からすれば、派閥間の根回しで首相になった三木氏・福田氏と、自民党総裁選で勝利して、正々堂々と首相の座についた自分は違う、という思いが強かったのだろう。逆に、三木氏と福田氏は、まだ首相として再登板のチャンスがある、という思いを抱いていた。それぞれの思惑は、解散総選挙の自民党「敗北」を機に、国会の首相指名で自民党票が分裂するという「40日抗争」に発展することになる。

消費税導入にあたっての大平首相の失敗は、解散を急いで、自民党内の根回しをなおざりにし、派閥抗争に火をつけたことだけではない。消費税に対する有権者の反発を計算していなかったことこそ、最大の失敗だった。

1960年代半ばからすでに、都市への人口集中によって、農村票をおさえれば自民党は安泰、という時代ではなくなりつつあった。一方、都市の有権者の多くは、会社員。「『不確実性の時代』を直視した大平首相に戻れ・上」で触れたように、彼らは「クロヨン」「トウゴウサン」と呼ばれる、自分たちばかりが所得を捕捉されて厳しく課税されている実態に対し、不公平感をつのらせていた。消費税導入の提案は、彼らの不公平感を一層あおった。

不運なことに、解散の翌日、日本鉄道建設公団の組織ぐるみの、大規模な不正経理が発覚。これを皮切りに、各省庁、政府機関、特殊法人のずさんな経営と浪費が、相次いで報道される。国の税金の無駄遣いは、有権者の消費税導入への反感を一気に高めた。

1979年の衆院選の開票速報を厳しい表情で見る大平正芳自民党総裁=1979年10月8日、自民党本部

1979年の衆院選の開票速報を厳しい表情で見る大平正芳自民党総裁=1979年10月8日、自民党本部結果は、自民党の1議席減。客観的に見れば、消費税導入をめぐる混乱と台風にもかかわらず、現状を維持したと評価すべきだろう。有権者は、自民党を支持しつつも、その驕(おご)りを戒めたのだ。

大平首相にとって不幸だったのは、全国紙の事前の選挙情勢予想が「自民大勝」だったことだ。4月の統一地方選で、東京都知事選を含めた全国15の知事選において、自民党の推した知事が全員当選を果たしたこともあり、「保守復調」とのムードが漂った。そのため、1議席減ではあったものの、自民党の「敗北」と報じられのである。

大平首相の消費税導入の挫折は、その後の政権の教訓となった。鈴木善幸首相と中曽根康弘首相は、消費税ではなく、行政改革による、財政再建の道を追求することになる。

鈴木内閣は「増税なき財政再建」を強調。予算の緊縮による歳出削減で、国債依存度を下げる。高齢者医療の一部有料化や、厚生年金・国民年金などへの国庫負担率の引き下げも目指した。中曽根氏は、行政管理庁長官として、行政改革組織の設置を進める。第二臨調だ。

中曽根氏は「小さい政府」づくり、すなわち省庁内部部局や地方出先機関の整理を目指したが、官僚や族議員の抵抗で先送りとなった。かわりに、国鉄、電電、専売の三公社の民営化に焦点を絞る。中曽根内閣になって、それぞれJR、NTT、JTの発足として実現した。中曽根首相は健康保険法改正案も成立させ、医療費抑制も図っている。

鈴木、中曽根両内閣の行財政改革をへて、ようやく竹下登首相が消費税導入という「火中の栗を拾う覚悟」を固める。調整型の政治を得意とする竹下首相は、大平首相の轍(てつ)を踏まないよう、徹底的な根回しを行った。

竹下首相は消費税導入に対する「9つの懸念」を自ら整理し、自民党税制調査会で徹底的に議論した。民社党と公明党にも協力を求めて水面下で工作。業界団体を抱き込むとともに、メディア関係者に対する説得もおこなった。竹下首相の卓越した調整能力がなければ、リクルート事件(リクルート・コスモス社の未公開株譲渡による不正献金)の最中、消費税法案を成立させることは、不可能だったに違いない。

行政改革よりも消費税の実現の方がたやすいと考えた点で、大平氏は間違っていた。しかし、財政再建がもはや待ったなしだと訴えた点で、大平氏は正しかった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください