環境汚染が起きれば、許可なく基地内に立ち入る権限を持つドイツやイタリアとの差。

2019年08月15日

基地内で起きる出来事は、事故だけではありません。環境汚染や環境破壊も、沖縄の記者たちが関心を寄せています。ネガティブな取材への許可はハードルが高いものの、一定の理解を示す米軍関係者もいるそうです。琉球新報の松元剛執行役員・編集局長によるシリーズ「基地の島・OKINAWAの今と未来への展望」。第2部の3回目では、取材していくと実は日本政府の官僚こそ後ろ向きな対応を米軍に促していた事実が浮かび上がった取材を通じて考えています。環境汚染が起きれば、許可なく基地内に立ち入る権限を持つドイツやイタリアとの差だと言います。(論座編集部)

在沖米軍内にも、沖縄の豊かな自然環境と基地運用の両立を図ろうとする専門家がいる。先述したように、琉球新報政経部の基地担当記者だった1998年、私は「点検 基地汚染」のテーマで、米軍基地の環境汚染問題をキャンペーン報道したことがある。米4軍がそろって、琉球新報の環境問題の取材は受けないと足並みをそろえる中、われわれの報道に一定の理解を示していた在沖海兵隊の自然保護担当官がいた。彼は「私たちも米軍の訓練によって沖縄の豊かな自然を損なわないよう、配慮したい。そこは理解してほしい。だが、日本政府内に迷惑がる雰囲気があることもぜひ活字にしてほしい」と証言していた。

基地運用が及ぼす環境破壊に歯止めをかけるのは、日本政府の責務だが、基地の環境保全をめぐる米側の積極姿勢をうとましく認識し、基地所在自治体の強い要望に反し、後ろ向きな対応を米側に促していた防衛官僚の暗躍が明るみに出たことがある。本土では全く報じられなかった事実である。

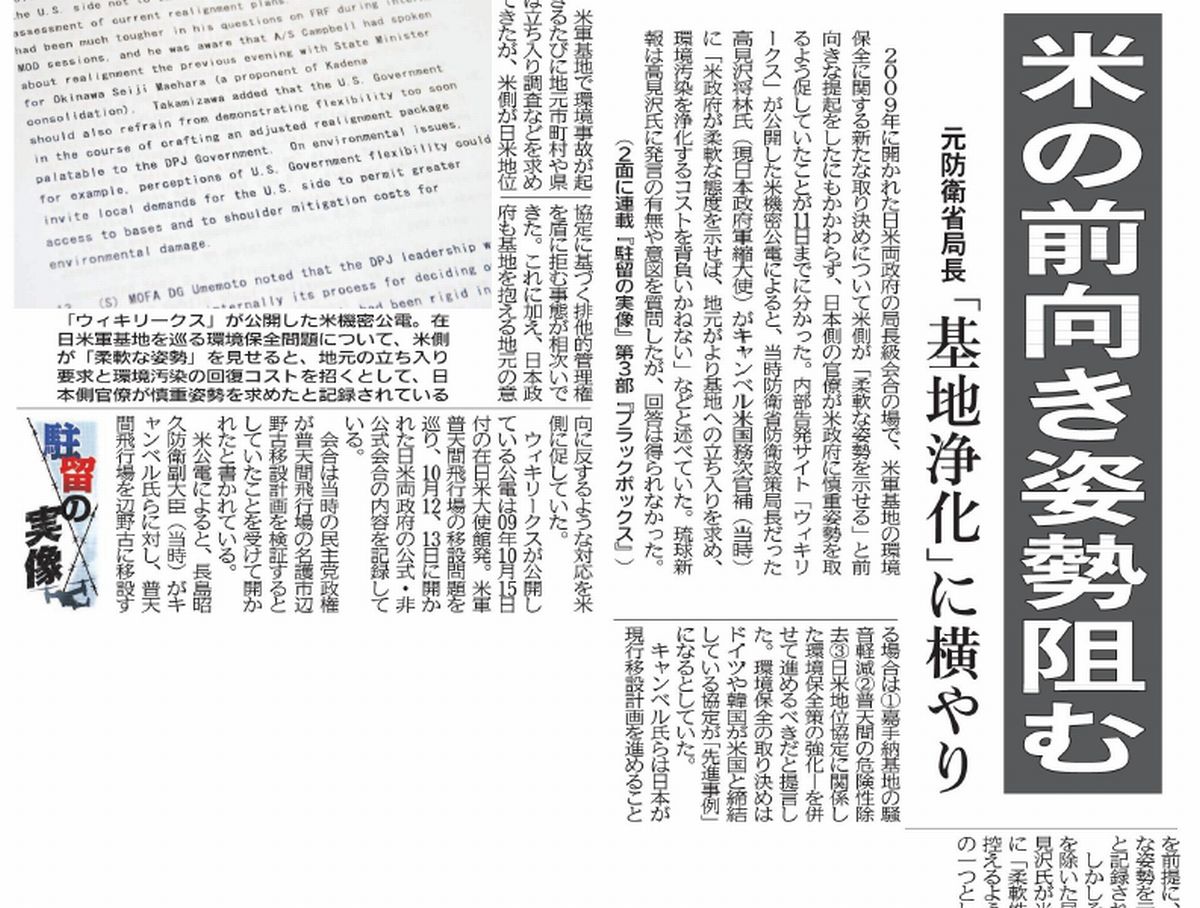

2018年5月13日付琉球新報は1面で、「米の前向き姿勢阻む 元防衛省局長 『基地浄化』に横やり」の見出しで、内部告発サイト「ウィキリークス」が公開した駐日米大使館発の米機密公電を報じた。民主党政権誕生直後の2009年10月中旬、日米両政府の局長級による公式・非公式会合が開かれた。当時の民主党政権が普天間飛行場の名護市辺野古移設計画を検証するとしていたことを踏まえ、開かれた協議だった。

ウィキリークス公開情報を基に、米側が理解を示した基地浄化の対応に横やりを入れて制止した防衛官僚を報じた、2018年5月13日付琉球新報1面

ウィキリークス公開情報を基に、米側が理解を示した基地浄化の対応に横やりを入れて制止した防衛官僚を報じた、2018年5月13日付琉球新報1面「ウィキリークス」が公開した駐日米大使館発の米機密公電を日本語に訳すと、こんなやりとりが報告されていたことがわかった。

長島昭久防衛副大臣(当時)がキャンベル国務次官補らに対し、辺野古移設を進める場合、日米地位協定に関係した環境保全策(自治体の基地内立ち入り許可など)の強化も併せて進めるべきだと提言した。ドイツや韓国が米国と締結した協定を「先進事例」と例示していた。

辺野古の新基地建設に対する沖縄県民の厳しい世論を和らげる必要性を熟知していたキャンベル氏は、「米国は柔軟な姿勢を示せる」と応じたが、政治家である長島氏が昼食時に席を外すと、当時の防衛省防衛政策局長だった高見沢将林氏(現日本政府軍縮大使)が「米政府が柔軟な態度を示せば、地元がより基地への立ち入りを求め、環境汚染を浄化するコストを背負いかねない」という懸念を示していた。

自国の基地所在自治体の利益、ひいては自国が提供した基地内の環境保全に結び付く米側の積極対応にブレーキをかける、国益に反する省益最優先の発言だった。この会合は、普天間飛行場の移設先について「最低でも県外」とする公約を掲げた鳩山由紀夫氏が首相に就いて初の正式交渉だったが、昼食会の席で、高見沢氏は「米政府にはあまり早計に柔軟さを見せるべきではない」とも述べ、釘を刺していた。

在沖米軍基地で有害物質の流出事故などが起きるたび、沖縄県や地元市町村は立ち入り調査を求めてきたが、米側が日米地位協定の定める最強の権利とも言える「排他的管理権」を盾に拒む事例は今も後を絶たない。環境汚染が起きれば、米軍側の許可なく、基地内に立ち入る強い権限を持つドイツやイタリアとは格段の差がある。対米従属が色濃い日米安保の中で増幅された日本の官僚の倒錯した思考回路も、基地の重圧を増幅させる一因になっている。

ドイツにある米陸軍アンスバッハ駐屯地周辺で行われている環境汚染の除去作業の様子。ドイツでは米軍が環境汚染除去を自らの責任で、また地元当局とも協力して行うことになっている(同基地資料より)=琉球新報提供

ドイツにある米陸軍アンスバッハ駐屯地周辺で行われている環境汚染の除去作業の様子。ドイツでは米軍が環境汚染除去を自らの責任で、また地元当局とも協力して行うことになっている(同基地資料より)=琉球新報提供今年1月、外務省のホームページに掲載されている「日米地位協定Q&A(問4)」がひそかに修正された。というよりは「不都合な真実」の削除である。

外務省は米軍に日本の法令を適用しない理由として挙げていた「国際法の原則」の文言を削除した。米政府の諮問委員会が「国際法の原則」について外務省とは逆の解釈を打ち出してきており、国会でも野党から整合性を問う声が上がっていた。

外務省のホームページの「日米地位協定Q&A」では、これまで「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取り決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは日本に駐留する米軍についても同様です」と明記し、これは「国際法の原則によるもの」だと説明していた。

一方、米国務省の要請を受けた国際安全保障諮問委員会がまとめた報告書では、当該国の法律の適用対象となることが「基本的な国際法のルール」と指摘しており、外務省と逆の立場になっている。

外務省はホームページの説明をひそかに修正した。「一般に、受け入れ国の同意を得て当該受け入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取り決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受け入れ国の法令の執行や裁判権等から免除される」と変更し、「一般国際法上」「国際法の原則」の文言を削った。

その後、国会で追及された河野太郎外相はなお、米軍に受け入れ国の法令が及ばないとする「原則不適用」の立場を変えたわけではない、と説明している。どこまでも、米国に譲歩した地位協定の運用を続けるという宣言に聞こえる答弁である。

横田基地に着陸したオスプレイ=2018年4月5日、東京都福生市

横田基地に着陸したオスプレイ=2018年4月5日、東京都福生市琉球新報は2017年11月から2018年6月にかけて、日米地位協定と欧米や韓国が米国と結んだ地位協定の運用の違い、駐留する米軍の法的地位などを追った連載企画「駐留の実像」を47回にわたって連載した。

国土面積の0.6%の土地に在日米軍専用施設面積の約70%が集中し、米軍の活動が住民生活に大きな影響を与えてきた沖縄県では、日米地位協定の「抜本改定」が強く求められてきた。「駐留の実像」は海外との比較の視点を軸足にとらえ、日米地位協定の具体的な問題点を各論として検証した。

日米地位協定の内容が「不平等」「不公平」だと指摘される中、日本と同じく米軍が大規模に駐留するイタリアやドイツの事例も数多く紹介し、その比較を行うことで、問題点を相対的な形で検証した。ドイツやイタリアの米軍駐留に関する協定は日米地位協定に比べ「有利だ」と従来指摘されてきたが、条文上の文言だけでなく、実際の運用面でどう違うのかを報じるため、担当した島袋良太記者(現社会部)が現地を訪ね、丹念な取材を尽くした。

具体的には沖縄で起きている「基地問題」、例えば米軍機の墜落事故における受け入れ国の調査への関与、環境汚染の実態解明や除去の在り方、航空機騒音、基地への立ち入り権などの問題が、ドイツやイタリアではどのように対処されているか、類似する事例を比べた。

連載と関連し、米軍関係者による刑事事件に対する裁判権の放棄密約の運用状況や、日米交渉にみられる政府の追従姿勢の実態も追及した。米軍機の訓練空域の運用が優先され、民間機の航行の安全がないがしろにされている状況や、国民に知らされない形で米軍の訓練空域が実質的に拡大していることなども報じた。

基地内を立ち入り調査し、環境汚染に国内法を適用し、米軍機の低空飛行を制限するドイツやイタリアとの違いが具体例で示される。象徴的なルポで連載はスタートしている。米軍の低空飛行訓練機がロープウェーのケーブルを切断し、22人が犠牲になった1998年の事故を巡り、イタリア軍幹部は、米軍に低空飛行訓練の原則禁止を求める交渉の場でこう通告する。

「私はこの案をあなた方が許諾するかどうか、という議論をしていない。これは取引や協議でもない。米軍の飛行機が飛ぶのはイタリアの空だ。私が規則を決め、あなた方は従うのみだ。さあ署名を」

国民の命を守るため、米軍に毅然と接するタフなイタリア政府に比べ、米軍にモノ言えぬ日本の主権放棄、対米従属はあまりにも対照的である。ドイツのルポでも同様な事例が紹介されている。

大破したオスプレイの機体を切断する米軍関係者=2016年12月16日、関田航撮影

大破したオスプレイの機体を切断する米軍関係者=2016年12月16日、関田航撮影連載「駐留の実像」は2018年度の「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリスト大賞(公共奉仕部門)」のグランプリである大賞を受けた。選考委員会は「沖縄の地方紙の記事であるが、日本全体に問題を投げ掛けている。この国に具体的な変革をもたらすための大きな役割を果たすと信じる」と評価した。

「駐留の実像」は、特にイタリアやドイツにおける駐留米軍への主権の行使にあらためて光を当てた点で、日米安保の研究者、日弁連の法律専門家などから注目を集めた。連載は日米地位協定の改定を主張してきた沖縄県の背中を押し、県は欧州4カ国(ドイツ、イタリア、イギリス、ベルギー)で詳細な実態調査を実施した。

米軍基地を抱えるイタリア、ドイツなどとの比較から、日米地位協定の対米従属ぶりを顕彰した「駐留の実像」の紙面

米軍基地を抱えるイタリア、ドイツなどとの比較から、日米地位協定の対米従属ぶりを顕彰した「駐留の実像」の紙面沖縄県による欧州4カ国が米軍と交わす地位協定調査は、基地の管理権行使や、駐留国側の主権の行使など、多岐にわたる論点を分かりやすくまとめている。4カ国は北大西洋条約機構(NATO)とNATO軍地位協定を締結している。特徴的なのは、各国が補足協定などで米軍に国内法をしっかり適用し、住民生活をかき乱さないよう、駐留米軍の活動を制御している点だ。米軍の運用に国内法適用を除外し続ける日本との落差をくっきり照らし出している。

ドイツでは、駐留米軍との間で1959年に「ボン補足協定」が締結されたが、国民の権利保護などで不利な点が多かった。1980年代に環境、航空などの国内法を外国軍に適用すべきだとの世論が高まり、1990年の東西統一を経て、国民世論をバックにした独政府はNATO軍を派遣する各国に協定の改定を申し入れた。1993年に米軍への国内法適用が拡充された改定が実現した。州や地方自治体が基地内に立ち入る権限を明記し、緊急時は事前通告なしの立ち入りも許容されている。米軍の訓練はドイツ政府の許可、承認、同意が必要となっている。

1954年に米国との基地使用に関する協定を締結したイタリアは、1998年に米軍機がロープウェーを切断する事故が起き、20人が亡くなった。反米感情が高まる中、米伊両国は米軍機の飛行訓練に関する委員会を立ち上げ、米軍機の飛行を大幅に減らす報告書がまとまり、米軍の活動にはすべて国内法が適用されている。米軍の訓練は、イタリア軍司令官に事前に伝え、承認を受ける仕組みになっている。事故発生時も、伊軍の司令官が米軍基地内の全区域、施設に立ち入る権限を持つ。

県の調査チームが面談したランベルト・ディーニ元首相はこう指摘していたそうだ。

「米国の言うことを聞いている『お友だち』は日本だけだ」

夕暮れが濃くなる中、訓練する米軍機がないイタリアのアビアノ空軍基地。住民生活に配慮した基地運用が徹底している=2017年9月、イタリア、琉球新報

夕暮れが濃くなる中、訓練する米軍機がないイタリアのアビアノ空軍基地。住民生活に配慮した基地運用が徹底している=2017年9月、イタリア、琉球新報最も緊密な米国の同盟国とされるイギリスでは、1952年に成立した駐留軍法を根拠に、米軍が活動している。英国内法が米軍にも適用されることを定め、議会でも、英国防相が「米英米軍は両国の法律に従う」と答弁している。イギリスの空軍が、米軍など外国軍の飛行禁止や制限を判断しており、在英米軍は夜間早朝の訓練を禁じる在欧米空軍が自ら作成した指令書に従う。平日の午後11時から翌朝午前6時を「静音時間帯」に定め、飛行場の使用を禁じている。爆撃機やステルス航空機の配備の際には、英国防省の承認を得ることを義務付けるなど、詳細な規定を設けている。訓練を監視するため、米軍基地には英空軍の司令官が常駐している。

以上のように、沖縄県の調査は、在日米軍には原則として国内法が適用されないとする日本政府との違いを改めて浮き彫りにした。ところが、国会で再三、県の調査報告を踏まえて、地位協定改定を求められた河野太郎外相は「何かを取り出して比較するということに全く意味はない」と発言した。

国際的な事例比較を通じて課題を国民に分かりやすく示し、交渉によって改善に導くことは本来、外務省が率先して取り組む本来業務のはずである。

日米地位協定の不条理は沖縄に限った話ではない。首都・東京の空でさえも、米軍横田基地が管制を握っている。全国知事会は2018年7月に「米軍基地負担に関する提言」を全会一致で採択し、その中で日米地位協定の抜本的な見直しを求めている。

2018年8月14日、山本朋広防衛副大臣(左)に日米地位協定見直しを求める提言を手渡す上田清司・全国知事会長(中)と謝花喜一郎・沖縄県副知事=防衛省

2018年8月14日、山本朋広防衛副大臣(左)に日米地位協定見直しを求める提言を手渡す上田清司・全国知事会長(中)と謝花喜一郎・沖縄県副知事=防衛省幕末に欧米列強と結んだ不平等条約の改正まで約半世紀の歳月を要した明治政府の対応を、河野氏が知らないはずはないだろう。国民の利益を損なう不平等から目をそむけ、現状を容認し続けることはそろそろ終わりにしてもらいたい。

沖縄県によると、施政権が返還された1972年5月から18年12月末までに、米軍人などによる刑法犯が5998件、航空機関連の事故が786件起きている。

米軍ヘリ沖国大墜落事故に続き、名護市安部沿岸へのMV22オスプレイ墜落、東村高江の米軍ヘリ不時着・炎上など、民間地域で事故が多発している。そのたびに県警は事故現場に立ち入ることができず、米軍は機体を持ち去った。環境調査の立ち入りも認められていない。それにもかかわらず日米地位協定は1960年の締結以来、一度も改正されていない。不磨の大典のままである。米軍に裁量を委ねた運用の改善では歯止めがかからず、沖縄県民、基地周辺の本土の国民の安全や人権を守れないことは明らかだ。

オスプレイが大破した現場近くの砂浜には海上から回収した機体の一部とみられる部品が置かれていた=2016年12月14日午後1時34分、沖縄県名護市安部、長沢幹城撮影

オスプレイが大破した現場近くの砂浜には海上から回収した機体の一部とみられる部品が置かれていた=2016年12月14日午後1時34分、沖縄県名護市安部、長沢幹城撮影

不時着・炎上した米軍のヘリコプターCH53Eの周辺では米兵の姿が見られた=2017年10月12日、沖縄県東村高江

不時着・炎上した米軍のヘリコプターCH53Eの周辺では米兵の姿が見られた=2017年10月12日、沖縄県東村高江沖縄県の問題提起に無視を決め込む政府の態度からは、主権国家としての気概が全く感じられない。米国に追従するだけの卑屈な態度を改め、協定の抜本改正を要求すべきだ。

昨年7月末、全国知事会長を務める上田清司埼玉県知事に電話が入った。沖縄県の翁長雄志知事(当時)からだった。翁長氏は、体調がすぐれず、開催が迫っていた全国知事会を欠席するかもしれないと申し訳なさそうに話していた、という。

この数日後、全国知事会は札幌市で開いた「全国知事会議」で、日米地位協定の抜本改定を含む「米軍基地負担に関する提言」を全会一致で採択した。翁長知事の要望を受けた全国知事会が約2年前に設けた「全国知事会米軍基地負担に関する研究会」の調査結果を踏まえた内容。全国知事会が日米地位協定の改定を提言するのは初めてのことだ。

全国知事会の提言は、①米軍の低空飛行訓練ルートや訓練を行う時期の速やかな事前情報提供②日米地位を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として適用させること③事件・事故時の自治体職員による迅速で円滑な基地立ち入りの保障④騒音規制措置の実効性ある運用⑤米軍基地の整理・縮小・返還の促進―を求める、という内容。

全国知事会議には翁長知事の代理で謝花喜一郎副知事が出席し、「基地から派生する事件・事故や環境汚染の防止には日米地位協定の改定が必要だ」と強調した。米軍基地を抱える15都道府県で構成する渉外知事会の会長を務める黒岩祐治神奈川県知事も「米軍基地のない自治体も一緒になったもので、非常に意義深い。渉外知事会としても連携したい」と発言し、提言案は全会一致で採択された。

フジロックで沖縄の問題について語る沖縄県の玉城デニー知事(左から2番目)=2019年7月28日、湯沢町の苗場スキー場

フジロックで沖縄の問題について語る沖縄県の玉城デニー知事(左から2番目)=2019年7月28日、湯沢町の苗場スキー場提言は「米軍基地負担に関する研究会」の調査結果の集大成だった。「渉外知事会」が日米地位協定の改定を日米両政府に要請してきたが、全国知事会には基地のない自治体も多数含まれており、その意義は重い。

「提言」は日米安保体制については「領土・領海を守る」と共通理解を示した。一方で基地を実際に抱える自治体には、騒音や事件・事故、環境汚染といった日常生活面の負担を与えている側面も指摘した。地位協定問題は全国的には「政府間の問題」として処理され、超党派で抜本改定を求める沖縄側の訴えは、全国知事会の場ではなかなか響かなかった。

特に基地を抱えていない自治体は「国防問題は国の専権事項」と距離を置く傾向が強かった。その中で全国知事会が住民生活や自治の観点から地位協定の「抜本改定」にまで踏み込んだ提言にこぎ着けたのは画期的とも言える。あまりにも米軍に譲歩し、日本政府の基地周辺に住む住民を守る意識が薄弱であることが全国の知事たちの共通認識になったことを意味する。採択にこぎ着けるまで、毎回「研究会」に出席し、改定に向けた提言をまとめるよう求めていた翁長雄志知事の存在が大きく作用した。地位協定の改定が全国民の課題であることが打ち出された提言が採択されたことに、外務省幹部は「影響なんてない」と言う一方、嫌がるそぶりを見せたという。

提言をまとめるに当たり、全国知事会の「研究会」は会合を重ね、地位協定改定の必要性を否定する外務省を含め広く聞き取りをした上で、結論を出した。日米地位協定について沖縄側が指摘してきた「不公平性」「不平等性」に関する認識が一定程度理解を得たと言える。腫れ物に触るような感覚でこの提言を見つめる外務省が、国民世論に火が付くことを警戒していることは間違いない。本土でも相次ぐ危険機種オスプレイの唐突な飛来や不時着、「イージス・アショア」配備地をだまそうとしたずさんな調査なども広い意味で、米軍の排他的管理権を認め続ける「地位協定」の問題と結び付く。

イージス・アショアの配備候補地となっている陸上自衛隊の新屋演習場(中央)=2018年7月9日、秋田市新屋町、朝日新聞社ヘリから、福留庸友撮影

イージス・アショアの配備候補地となっている陸上自衛隊の新屋演習場(中央)=2018年7月9日、秋田市新屋町、朝日新聞社ヘリから、福留庸友撮影翁長氏は提言が採択されてから12日後に急逝した。全国知事会が採択した「提言」をどう国政の場に反映させ、腰が引けている日本政府を改定に向かわせることができるのか。提言から1年が過ぎる中、知事会が今後も粘り強い要請行動を取れるかが鍵となりそうだ。

7月21日に投開票があった参議院議員選挙で示した各党の選挙公約の沖縄関連政策を比べてみた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください