なぜ、人文学的思考の練習は必要か

2019年08月10日

*この記事は筆者が日本語と韓国語の2カ国語で執筆しました。韓国語版(한국어판)でもご覧ください。

経済は持続的に成長している。科学技術の進歩はめざましく、政治や社会のシステムはさらに体系化されつつある。文化的成果は蓄積され、人類文明の遺産も増加している。そして宗教的信念は世界各地においていまだ強力であり、さらに拡張している。医学の進歩のおかげで人間の寿命は飛躍的に増えたし、総じて人々の生活はより豊かになった。

しかし、現代を生きる人類がいま幸せであり、今後ますます幸福になるだろうと断言することは残念ながらできない。

むしろ多数の個人は不幸であり、深刻な挫折を経験している。現代文明が発展した地域ほど自殺率は高いという。いたるところに戦争の脅威は存在し、実際にそれは進行中である。人類の破滅が心配になるほど未来は不安で、平和は遠い。

これに対するいくつかの処方箋や解決方法が示されている。経済的定義と公平の実現、民主主義の拡大、文化的恵沢の共有の必要などである。宗教的価値の実現、その倫理の実践を通じた至高の人間価値の宣揚もさらに求められている。

これに加えて筆者は、思考を転回させて、私たちの生活のなかで涵養すべき要素について考えている。それは「人文学的思考」の深化である。

このエッセイの場を借りて、その実現に向けた断相と提言を今後数回にわたって書いてみようと思う。とはいえ、その内容のほとんどは、筆者の主観的な意見であることをあらかじめお断りしておく。

日本での生活経験も長い金素雲(キム・ソウン、1908-1981)が書き記した、貧しく若い夫婦の感動的な愛を表現したエッセイがある。김소운,『가난한 날의 행복』(貧しい日の幸せ),범우문고134,범우사(汎友社), 2017= 汎友社HPより

食べるほど生きると、過去の貧困を忘れてしまうことが人の常であるようだ。貧困は誰しも歓迎することができないので、早めに忘れてしまうものなのかもしれない。しかし、貧しく困難な生活にも朝露のように美しく輝く記憶の欠片がある。ここに書く三組の貧しい夫婦の話は、すでに過ぎ去った日の話だが、私にはいつも新しい感動を抱かせる実話である 。

彼らは貧しい新婚夫婦だった。通常の場合であれば、夫が職場に出て、妻が家事をするのだが、彼らは反対であった。夫は失業中で家におり、妻は家の近くの会社に通っていた。

ある朝、ついに米が底をつき、妻は空腹のまま出勤した。

「なんとかしてお昼ごはんを作っておくよ。その時まで我慢して」

出勤する妻に夫はこう言った。そして昼休み、妻が家に帰ってみると、夫は不在で、部屋の食卓は新聞紙で覆われていた。妻は静かに新聞紙をめくってみた。そこには温かいご飯と醤油だけが……米はなんとか手に入れたのだが、おかずまでは調達できなかったようだ。

スプーンを手にとった妻は、食卓に置かれた紙切れに気づいた。

「王妃のご飯、物乞いのおかず……ひとまずひもじさだけごまかして」

見慣れた夫の文字であった。その瞬間、妻の眼に涙がにじんだ。本当に王妃になったよりも幸せだった。万金を与えられても買うことができない幸福感に胸が膨らんだ。

(金素雲『貧しい日の幸せ』。韓国語の原文より訳出した)

このメッセージをみた妻は、おそらく涙が胸からあふれ出たことであろう。切々たる夫の愛に感動して、本物の王妃より大きな幸せを感じたであろう。

さてここで、夫が自分の心情を表現する方法のなかに人文学的思考を探してみよう。

妻に対する切ない愛や無能な自己に対する怒り、痛み、悔恨等を表現するには、いろんな方法がある。ところがこの夫はそこで「王妃のご飯、物乞いのおかず」という「メタファー」(metaphor)を使用した。それが典型的な人文学的思考であり、その具現されたかたちであろう。

そしてそれを通じて王妃にも優る幸せを感じた妻の感動が、そのまま人文学的思考のもたらし得る効果の証明である。夫の書き置きはかくも素晴らしい世界をつくり得た。

誤解をおそれずにいうのだが、人文学は「怠惰な者」のためにある。

仕事の目標を立てて、成果をあげるために夜明かししたり、未明に起きて頭を抱えながら取り組むのは人文学的態度ではない。人文学徒はイライラしてはいけない。今自分が読んでいる本が、自分の価値観にどんな決定的な影響を及ぼすかとか、それが自分に役立つかどうかなどということは知らないほうがよい。現在自分が考えていることがどれほどの生産性をもつかなどという計算も無用である。

本を読む時も、あるいは原稿を書く時も、締切りと結果に執着するならば、それはすでに人文学的な態度とはかけ離れている。とはいえ、人文学もそれが専門的な職業になるとそんな特性から大きく外れる場合が多い。システマチックに取り組み、結果も出さなければならないし、相手の評価も気になるところだ。

だから筆者は、指標化された人文学にときとして疑問を感じる。実際のところ、人文学者たちは苛立ちながら、研究成果と原稿の締切りに追われて凄然たる気分でいるのだ。

本来の人文学的な生活、すなわち真の「知性的生活」とは、きわめてスローで怠けものめいたものであろう。ゆっくりと考え、あれこれと考え、ひとつの考えが別の考えを生み出してもそのまま放置して、ここからあそこへ、あそこから再びここへと、自由な思考に身を任せなければならない。

本を読むときも、あたかも死生を決するようなまなじりで読破するのではなく、ゆっくりと優雅にページをめくるのがよい。次のページを捲るのが面倒くさいときは、そのままそのページを何回も読んでいいのだ。

なるべく夜遅くまで考え、本を読んで、時には夜の白々明けまで知的な遊びと戯れていてもよい。そしてゆっくりと床について、世の人々がそろって戦闘的な日課を始めるときに、まだベッドにとどまっていてもよい 。

もっともこれまでの筆者の生活がそのようであったというわけではない。筆者は、本来の人文学的、知性的人生とはそんなものであるといいたいだけだ。

人文学は生産的でも、成果主義的でもなく、利益に結びつかない。だから見方によっては全然無用なものであるという誤解も甘んじて受けなければならない。それが人文学であり、そのような思考のスタイルが人文学的思考である。

そのかわり人文学には、人と世の中の価値を問う根源的な力がある。人々が自らの生の意義を探究する時間と手がかりを与えてくれる。

人文学は根源的な価値に向きあう作業である。それゆえ表面上は確かに怠惰で、無駄なものであるともみえるのだ。

筆者はどちらかというと「高血圧型タイプの人間」であるが、実際には、人文学をするには「低血圧型タイプの人間」がより似合う。

言い過ぎかも知れないが、ルンペンの生活が人文学にはふさわしい。人文学は、飯を食うのに困らない時に可能となる。一日一日を食べて生き延びるために忙しい人生には、人文学的な生活は不可能であり、人文学は無用の長物である。ゆえに実際問題として、人文学によってお金を得ることはそう簡単なことでないし、また似つかわしくもない。

ただ、人文学を学び「プロの人文学者」となることはあり得るだろう。人文学を教え、また研究をしながらそれを職業にするケースである。だれかが、人文学の進展が世界をより美しくするという価値を認め、人文学者を育成しようというなら、それに反対する理由は全くない。そのときは人文学も実質的な生産価値をもつものとして、「生計」を支える手段になるはずだ。

しかしながら筆者は、できれば人文学と職業、すなわち「生計」とあいだに距離を置きたいと考える理想主義者である。人文学を職業にすると、かなりの部分で「自由」をあきらめなければならなくなり、人文学の特権たる怠惰とも乖離が生じる。

繰り返すが、人文学は怠惰の学問である。筆者はだいぶ前からそのような生活と思考のスタイルをもちたいと考えてきた。しかしそのような人文学の価値をよく知っていながら、実際にはそのように生きられているとはいえない。あらためて自らの反人文学的、反知性的な生活を反省するこのごろである。

世界文化遺産の岐阜県白川郷=岐阜観光連盟HPより

世界文化遺産の岐阜県白川郷=岐阜観光連盟HPより日本のテレビには旅行番組が多い。芸能人をはじめとする有名人が、近い所や遠い場所を旅行するプロセスを放送しながら、視聴者に間接的な経験を与えてくれる。

筆者が最近見たプログラムも、有名芸能人グループが海辺の町を訪ね、漁港の魚市場などに行ってその地の人々とふれあい、特産のシーフードを味わうというものであった。

筆者が最も好きな旅のかたちである。いますぐにでもそんな旅行に出かけたいという思いでいっぱいになった。筆者が十歳ぐらい若ければ、すぐにバックパックに荷物をまとめるところだったかもしれない。もちろん今でもできないことではないのだが…。

筆者は、人文学徒は思考の旅行、体験的旅行で鍛錬されなければいけないと考える。人文学は周遊と彷徨から出発する、自由奔放な学問であり、思考である。

一概にはいえないが、自然科学やその応用科学は、一般的には普遍的条件下で必要な装備を備えた実験室や研究室で成果を出す学問である。実験を繰り返し、状況をコントロールし、一回的な条件を排除して、間違いのない、再現性のある正解を発見することを学術的成果とする分野である。

しかし筆者が考える人文学は、そんな普遍的条件を調整して、唯一の普遍的真理を導き出すことを目指さない。同じことでも、時と場合に応じて別のもののように見えたり、また人によって異なるものとして理解されることがある。人文学ではいつでも異なる結果の抽出が許され、むしろそのことが学問の中核にあるとさえいえる。

だから人文学徒は、自分の思考にチャレンジングで精神的刺激に有効な本を何冊か小脇にかかえ、ふらりと旅に出ることがよい。全く見知らぬところであればいうことないが、なじみの所であっても、ちょっと心構えを変えてみるだけで十分であろう。

まず山川に心酔しなければならない。いつもと同じ空、太陽、月、星であっても、あたかも見知らぬ景色を、初めてのように見上げて、山と海や川を心から感想して、そこからさまざまなものの形や様、音、臭い、風、そして土と水の味を感じることが大切である 。

しかしただそこに留まっているだけではだめだ。人文学徒には人を見つけることが大事である。だから市場の通りが重要である。見知らぬ村の、あるいはなじみの町の、人々が集まって生きている市場通りがよい。エレガントで素晴らしいところへの旅もいいのだが、できるだけ地味でゆったりとした時間の流れる、家並みの低い通りに出ることを推奨する。

そこはいわゆる人の匂いが濃いところである。人の匂いには、あちらこちらの土地特有の、互いに異なるユニークな食べ物の臭い、生臭さ、特別な香辛料やソースの臭い、肉や魚を焼く臭い、山菜の香り、煙突の煙の臭い、落ち葉や稲の束を燃やしたりする匂いがまじりあっている。人々の笑い声、意味の分からない愉快な方言、低唱の歌声、不平不満を言う独言、子どもたちの遊ぶ声、それらもすべてすばらしく、そんな音に耳と心を開く必要がある。

そんな人々が集まって生きている土地を歩き回って、人に会って、見て、食べて、飲んで、お互いに顔見知りのように、あるいは一歩後退して異邦人のように、“いじいじ”動きまわることが重要である。

これはだめ、それは自分の望みではない、あれを自分は好まないなどと言いがかりをつけるよりは、はい、はい、このようなものもいたね、そんな味もありだね、あんな世界もあるのだなと感心して、頭を上下させてうなずいていることが重要である。

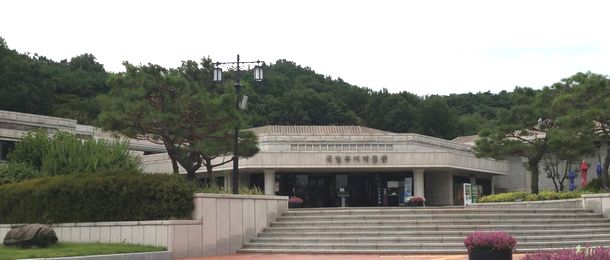

百済の古都扶余の国立扶余博物館=筆者提供

百済の古都扶余の国立扶余博物館=筆者提供筆者はいつも学生たちに言う。人文学は答えが複数だ。一つの答えが絶対唯一の正解であるとする学問ではない。その多くの答えをなるべく多く知って、そのなかで自分が最も好きな答えを見つけ出すには、旅行という「カンニング」(cunning)をたくさんしなくてはいけない、と。

筆者にとって旅行は、他の人々の生活を“きょろりきょろり”と覗き見する機会である。彼らの価値観と最も重要な生活のあり方を「カンニング」する機会である。答えが複数あるということはどの答えも唯一の正解ではないのだが、多くの答えをプレビュー確認で見ると、自分にぴったりと合う信念、確信のような最終解答を探すことができるだろう。

人文学徒、あるいは人文学的な生活をしたい者は、条件が許せば許すほど長く旅行をしなければならない。

見慣れぬ土地で、なじみの場所に到着して、博物館を探して、長い時間をかけてつくられた味を見いだし、そこに生きている人に誰でもいいから手を握って声をかけてみる習慣が重要である。もちろん、そこで出会う相手はその土地で長い時間を過ごしている、無名の民衆、普通の人々であればよりよいことはいうまでもない。

しかし、そのような旅ができないときは? 現実的な制約にはばまれたときの人文学徒は、それでもずっと思惟の旅を継続しなければならない。もちろんそのための方法は、絶え間ない読書である。 (続く)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください