野球人、アフリカをゆく(9)南スーダン難民21万人が暮らすウガンダ難民居住区で

2019年08月10日

職業訓練プログラムの一環で、NGOから派遣されているウガンダ人インストラクターによって、縫製の授業が行われていた。

職業訓練プログラムの一環で、NGOから派遣されているウガンダ人インストラクターによって、縫製の授業が行われていた。<これまでのあらすじ>

野球を心から愛する筆者は、これまでのアフリカ赴任地ガーナ、タンザニアで、仕事の傍ら野球を教え普及してきた。しかし、危険地南スーダンへの赴任を命ぜられ、さすがに今回は野球を封印する覚悟で乗り込んだ。ところが、あきらめきれない野球への思いが、次々と奇跡的な出会いを生み出し、ついに野球教室をやるようになる。そんなある日、隣国ウガンダに出張した際に、南スーダン人がウガンダで野球をやっているとの情報を耳にした。

「うわー!道がどこまでもアスファルトだよ、アスファルト!」

「車って、こんなに静かにまっすぐ、速く動くものだったんですね!」

「ランドクルーザーって、こんなに車内が広かったんだなあ」

南スーダンの隣国、ウガンダ。首都カンパラを出たトヨタランドクルーザーは、ウガンダの北部を目指して出発した。

この妙な会話は、車内におけるれっきとした日本人同士の会話である。

「平田さん、手すりをつかんで乗ってなくていいのは、楽でいいねぇ」と私。

「気持ちよくてこのまま寝ちゃいそうです」と横に座る平田民子。

農業のプロジェクト会議に出席するため、南スーダンからカンパラに業務出張に来ていた私と、JICA南スーダン事務所の農業セクター担当、平田はジュバ市内のデコボコ道を、車内が狭い防弾車で移動することが日課となっていたので、あまりに違うウガンダの道路事情に思わず感嘆の声を上げていた。

土曜日なので、平日なら渋滞がひどい首都の市街地をスムーズに抜け出し、ひたすら北に向かって走った。

JICA事務所で農業のプロジェクトなどを担当する平田民子。写真は、ジュバ市内でごみ拾いイベントに参加した時に、事務所のスタッフと共に撮影したもの。

JICA事務所で農業のプロジェクトなどを担当する平田民子。写真は、ジュバ市内でごみ拾いイベントに参加した時に、事務所のスタッフと共に撮影したもの。移動するには、もちろん新幹線や高速道路があるわけでもなく、ひたすらに一般道を走る。途中、約500キロほど離れた地方都市アルアという町まで舗装された道路を8時間かけて移動し、ここで一泊する。翌日は未舗装の道路をさらに2時間ほど走り、ビディビディを目指すことになる。

同行している平田は、高校、大学と海外で学び、日本の民間企業で勤務した後、青年海外協力隊員としてアフリカ南部のマラウイ共和国に2年間活動した経験の持ち主。同国の首都リロングエから南に80キロ、モザンビークとの国境沿いにある貧しい地方のコミュニティに入り込み、女性たちの生計向上を図る活動に従事した。現地の言語を習得し、村人たちからの信頼を勝ち得て、村民の生活向上に貢献。任期を終えて村を去る時、ヤギを丸ごと一匹贈られたという。

「で、そのヤギの価値ってどのくらいなの?」

なにせ移動時間が長いので、車内ではよもやま話が盛り上がる。

「そうですね、現地の地方公務員の平均月収の半分近くかもしれません」

「というと、日本のサラリーマン家庭で言えば、20万円近くに匹敵するということかな?」

「そうですね。結婚式のようなお祝いの一大イベントにヤギは出てくるんです」

「で、平田さんはそのヤギをもらってどうしたの?」

「持って帰るわけにも行かず、村の皆さんと一緒にその場で焼いて食べました」

にこにこ笑いながら、さりげなくすごいことをいう平田。

小柄で、いつもほんわかした笑顔が印象的で、癒し系のお嬢さんのような雰囲気の彼女だが、アフリカ歴はさらに深い。マラウイから帰国後は、イギリスで開発人類学を学んだ後、タンザニアの日本大使館に専門調査員として3年間勤務している。なかなかのアフリカ猛者なのだ。

「そうかあ。どうせ餞別(せんべつ)をもらうなら、現金20万円の方がいいね」と夢もロマンもない私。

「でも、その金額は現地の価値ですから、日本で現金化したら、4000円くらいですよ」と、さらに現実的な話で返す平田。

それでも、ヤギよりは現金の方がいいな、などと思いつつ、話題は次第に目的地の難民キャンプの話になる。

「僕は難民キャンプを訪問するのは初めてなんだけど、平田さんは?」

「タンザニア大使館に勤務していた時、仕事でキゴマ難民キャンプを訪問したことがあります」

キゴマは、タンザニアの西部、隣国ブルンジ、コンゴ民主共和国両国との国境沿いの町だ。

「ブルンジやコンゴ民主共和国の難民がいるところだよね。どんな感じだったの?」

「当時、タンザニアには30万人以上の難民がいました。隣国ブルンジでクーデターが発生して大量の難民が押し寄せてきて、難民キャンプが増設されたんです」

タンザニアのキゴマ難民キャンプには、隣国ブルンジやコンゴ民主共和国から難民がきており、テント住まいになっている。

タンザニアのキゴマ難民キャンプには、隣国ブルンジやコンゴ民主共和国から難民がきており、テント住まいになっている。

「しかし、そんなにいきなり難民がきたら、大混乱だよね」

「新しく来た難民はテント生活を余儀なくされてました。キャンプは自由に出入りできず、定められた範囲で暮らさなければならないので、閉鎖的な感じがしたんですよね。食料が配布されると混乱してました」

当時、その様子を現場で直接見た平田の顔が曇る。

「現場では、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)やWFP(世界食糧計画)などの国際機関が対応するんでしょ?」

「そうなんですけど、当然タンザニア政府も土地を提供したり、要員を配置しているんです。でも、難民はタンザニアの社会からは隔離されていたため、難民と地域住民の融和が課題でした」

「タンザニア人は基本的に優しいのにねえ」と、かつて3年半のタンザニア生活を経験した私が言うと、平田は少し表情を硬くしながら、「そうだと思うんですけど、タンザニア政府の立場はあくまで難民は一時的に受け入れているものの、いずれは母国へ帰る人たち、なんですよね」といいながら、「でも」と続ける。

「その時現場で、国際機関の方から、ウガンダの難民政策はすごく先進的だと聞きました」

南スーダンは内陸部に位置するので、国境は6か国と接している。この時点で難民は265万人流出しているが、なかでも圧倒的に多いのが、南に位置するウガンダへの難民だ。その数113万人。難民の半数もの人がウガンダに流入するのは、その「先進的な政策」だからなのだろうか。

ビディビディ難民居住区が近づくと見えてくる看板。「ウガンダにいる難民へのサポートありがとうございます」と書かれ、日本やJICA他、支援している国の国旗や機関、団体のロゴが記されている。

ビディビディ難民居住区が近づくと見えてくる看板。「ウガンダにいる難民へのサポートありがとうございます」と書かれ、日本やJICA他、支援している国の国旗や機関、団体のロゴが記されている。雨が上がると同時に、車窓からの視界が広がり、広大なサバンナが見えてきた。時折道端に「ウガンダにいる難民へのご支援ありがとうございます」と書かれた看板が見える。

ほどなくして、車はビディビディ難民居住区の管理事務所の敷地に入っていった。柵に囲われた敷地に中に、立派で恒常的な新しい建物が一棟ある。その敷地内には、コンテナやテントが連なって設置されている。

車を降りて、管理棟に入っていくと、「ロバートです。ようこそ、ビディビディ難民居住地へ」と、大柄なウガンダ人男性が我々を出迎え、握手を求めてきた。ウガンダの難民居住区は、首相府直轄の組織が管理を担っており、彼は現場管理責任者だという。

まだできたばかりの管理棟。ここにウガンダ政府の役人が配置され、巨大なビディビディ難民居住区の運営を行っている。

まだできたばかりの管理棟。ここにウガンダ政府の役人が配置され、巨大なビディビディ難民居住区の運営を行っている。思わず私はかねてからの質問をぶつけた。

「ここは難民キャンプ、ではなく、難民居住区、なのですね。その違いはなんですか」

「では、実際にご覧になっていただきながら説明しましょう。大きな5つの街区に分かれていますので、そのうちの一つをご案内します」

建物を出てたところで、もうひとつ、テントについても尋ねた。

「敷地内にもテントがたくさんありますね。そこにも難民の方々が住んでいるのですか?」

「あれは国連機関の関係者用の簡易住居です。難民はそこには住んでいません」

あのテントはスタッフ用だったのか。軽い衝撃を受けた。

先導するロバート氏の車についていきながら、改めて車窓からの眺めを見て驚いた。とにかく広い。ここからすべての街区を見渡すことができないほどの規模だ。

まず案内されたのが、難民登録の事務所だった。しかし、一応金網フェンスはあるものの、ゲートはオープンになったままだ。

「難民としてまずは登録していただきます。食料の配給などもありますので、人数の把握は必要です。しかし、彼らの行動は自由です」

平田が訪れたタンザニアのキゴマ難民キャンプとは全く趣が異なるようだ。そして、登録事務所の近くの小屋には、たくさんの女性たちが集まり、インストラクターのような人が洋裁のレクチャーをしていた。

「ここは職業訓練所です。国際NGOからウガンダ人講師が派遣されて南スーダンの方々を指導しているのです」

ヘルスケアセンターで受診待ちの南スーダン難民の方々。居心地はいいけど、南スーダンに帰りたい、というおばあちゃん。

ヘルスケアセンターで受診待ちの南スーダン難民の方々。居心地はいいけど、南スーダンに帰りたい、というおばあちゃん。「このヘルスケアセンターは、この地域に住む難民以外のウガンダ人も無料で受診できるのです」

えっ⁉ それはなんともお得だ。しかし、医療費無料というのは、かなり難民キャンプの運営に負担がかかるのではないか。

その疑問は続いて連れていかれた学校でさらに深まった。建物こそ簡易な造りだが、そこには多くの生徒たちが学んでいた。

「この学校にも地元のウガンダ人生徒が混じっています。学費は無料です」

思わず、「難民居住区は難民のためのものなのに、地元の人が混じっているんですね」と質問すると、ロバート氏は待ってましたとばかり、「いい質問です」とにやりと笑った。

「難民キャンプとは、難民のためのエリアです。しかし、ここビディビディの難民居住区は、ウガンダの地方自治体と連携して作られ、難民は地元の人たちと共生します。南スーダンの難民は自由に暮らし、働くことができるし、ウガンダの地域住民にも医療や教育など裨益(ひえき)する。これはウガンダの地方開発の政策でもあるのです」

これが平田の言っていた、「先進的な難民政策」というやつか。

しかし、こんなに恵まれた環境だったら、南スーダンの人たちは故郷に帰りたくなくなるのではないか。

ビディビディ難民居住区では、世帯ごとに住居が与えられている。住居の前には、自給用の農地もある。

ビディビディ難民居住区では、世帯ごとに住居が与えられている。住居の前には、自給用の農地もある。「農業国である南スーダンの人口の75%は農業従事者ですから、たくさんの農民がウガンダで難民になっていると思うのですが、そうでない人もたくさんいると思います。そんな人にはどういう対応をしているんですか?」と農業担当らしい質問をする平田。

「NGOなどの支援団体が、種子の配布や農業技術の指導をやっています」とロバート氏。

まさに自立支援の取り組みだ。街区は整然と区分けされ、商店街のようなところも作られている。商売を始める人に対する資金支援もあるそうだ。

最後に難民居住区が見渡せる高台に連れて行ってもらった。ここから見えるのは、あくまで難民居住区の一つの街区であり、この5倍の広さが難民居住区の全貌ということになる。

壮大なスケールだ。

高台からビディビディ難民居住区第2街区を一望。居住区は第5街区まであり、広大で視界に入りきらない。

高台からビディビディ難民居住区第2街区を一望。居住区は第5街区まであり、広大で視界に入りきらない。視察の合間、私は必ず難民の方々に声をかけ、三つの質問をした。この居住区の住み心地はどうか。3日前の10月31日に南スーダンの首都ジュバで平和式典があったことを知っているか。そして、南スーダンに帰りたいか、である。

ヘルスケアセンターで訊き、学校で訊き、商店街でも訊ねた。

面白い結果になった。南スーダンで平和式典があったことを知っている人は半分くらいだったが、誰もが「よいことだ」と歓迎している。そして、ここの住み心地については、ほぼ全員がよいと答えるのだが、最後の質問「南スーダンに帰りたいか」の問いには、ほぼ全員が「帰りたい」と答えた。

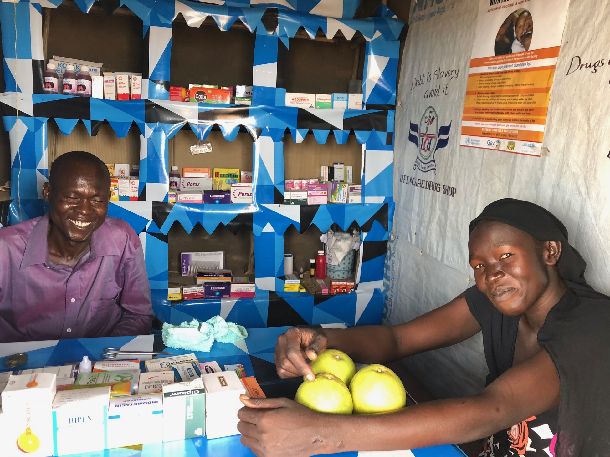

商店街でドラッグストアを経営する南スーダン難民兄妹。

商店街でドラッグストアを経営する南スーダン難民兄妹。「ここは住み心地がいいと思っているのに、なんで南スーダンに帰りたいと思うのかい?」

その問いに対し「なんでそんな当たり前のことを訊くんだ」とばかりの勢いで、薬屋のお兄ちゃんは答えた。

「そりゃそうだろう。友達やファミリーと会いたいよ。やっぱり不自由でも地元がいいんだよ」

これには、はっとさせられた。衣食住が保証されているのはとても安心だ。しかし、人間はパンに生きるのみに非ず。大切な家族、親戚、友人との時間はかけがいのないものだし、それを大事にする生き方が、アフリカでは一般的なのだ。

私がかつてガーナでナショナルチームの監督として野球を指導していた時に、オリンピックアフリカ予選の準決勝で敗れた際、キャプテンが私に言ってくれた言葉がよみがえる。

「生活は厳しいし、食べるものも十分でなかったりしたけど、野球が生きがいだったから、厳しい練習に取り組んだんです」

オリンピック出場の夢は果たせなかったけど、野球ができて幸せだった。彼は、生きがい、というものの大切さを実感し、それを私に伝えてくれた。

これと同じだ。難民の人たちも、生きがいが必要なのだ。それは家族と過ごすひと時。友達と過ごすひと時。自分が育った故郷の空気を吸い、景色を眺めるひと時。それぞれの生きがいは故郷にある人が多い、ということなのだろう。

ビディビディ難民キャンプを後にした帰路の車内で、隣に座る平田がポツリと言う。

「ウガンダのムセベニ大統領もかつて難民生活を経験しているらしいですよ」

そうなのだ。南スーダンと隣接する国々は、地域間でお互いに難民を受け入れてきた歴史がある。身近なところで、職場であるJICA南スーダン事務所のナショナルスタッフ16人中15人が、過去、自身が難民であったり、または現在も家族が難民であるように。

「だから、ウガンダは難民受け入れに寛容な政策をとっているんでしょうね」と平田。

そういえば、現場責任者のロバート氏も、お互い様だ、というような発言をしていた。持ちつもたれつ、ということなのだろう。

ちなみに、日本は難民受け入れに対して否定的な国と言われる。法務省の発表では2018年の難民申請者数は9136人。そのうち、難民認定はわずか42人、認定されなかったものの在留が許可された40人の、合わせて82人しかいない。人口1億2千万人の国で、である。4200万人の人口規模の国で100万人を超える難民を受け入れるウガンダは、日本の約3分の1の人口ながら、約1万倍の難民を受け入れていることになる。もうあっぱれとしか言いようがない。

ふと一昨日に再会したウガンダのソフトボール代表選手、ジョパが「南スーダン人が野球チームに入っている」と言ってたことが頭をよぎった。

難民居住区は街づくりでもある。道路を整備し、側道に溝も作って、商店街が整備されている。

難民居住区は街づくりでもある。道路を整備し、側道に溝も作って、商店街が整備されている。ビディビディ難民居住区は2017年のジュバの騒乱による難民の流入増加を受けて開設されてまだ2年ちょっとだが、なにせ難民居住区はウガンダ国内に他にもたくさんあり、それも昨日今日始まったものではない。自立できる家族は町に出ていくので、子供たちは、普通のウガンダの学校に通うようになるだろう。

ウガンダで野球を覚えた南スーダン人難民は祖国に帰ったら、南スーダンでも野球を始めるだろうか。

1990年代の中ごろ、かつてガーナから中米キューバの職業訓練プログラムに参加した若者たちが、現地で野球を覚え、帰国後、野球チームを創った。それがガーナ野球の始まりであり、私が赴任したのち、そうした基盤があったガーナ野球は、大きく発展した。

南スーダンでも、いつかそんな日が来るかもしれない。まさしく、南スーダン人の、南スーダンにおける、南スーダン野球である。

それは、予感にもならない、単なる夢想ごとだった。しかし、その半年後、とあるウガンダ帰りの若者との出会いが、実現への第一歩を踏み出すことになる。(続く)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください