植民地支配をめぐる日韓「歴史戦」の最前線

2019年08月22日

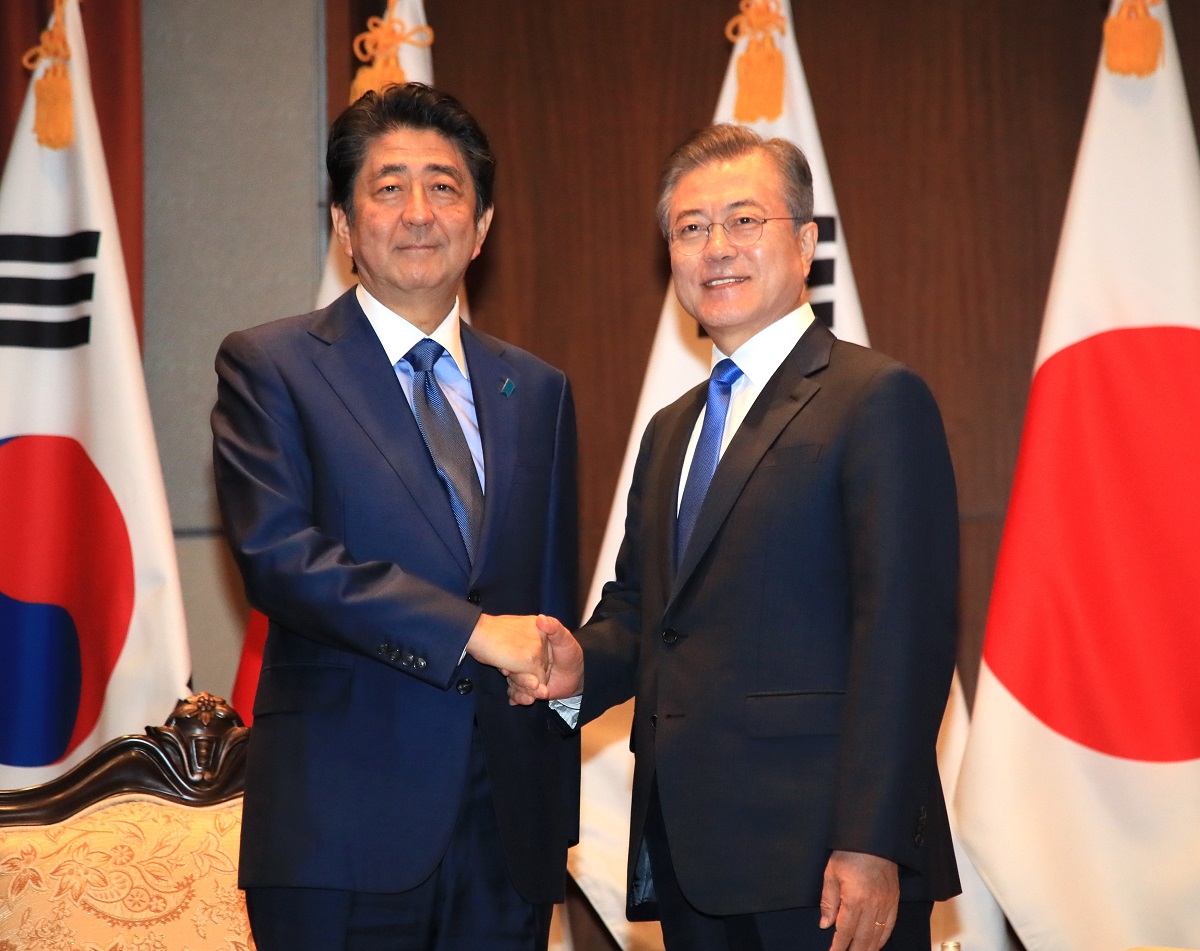

ニューヨークで開かれた首脳会談を前に握手を交わす安倍晋三首相(左)と韓国の文在寅大統領=2018年9月25日

ニューヨークで開かれた首脳会談を前に握手を交わす安倍晋三首相(左)と韓国の文在寅大統領=2018年9月25日 韓国の最高法院は、昨年10月、元徴用工たちによる新日鉄住金など雇用企業を相手取った補償要求を認める判決を下し、原告一人につき1億ウオンの慰謝料の支払いを命じた。安倍政権は、新日鉄に支払いを行わないよう告げるとともに、この判決は1965年の日韓請求権協定に違反し、国際法違反だとして強く抗議し、韓国との信頼関係が崩れたとして、韓国の主要輸出産業である電子工業にとって必須の半導体材料の輸出規制を実施した。そして追いかけるように8月早々、長年韓国に与えていた貿易における優遇措置が適用される「ホワイト国」資格を閣議決定により取り消した。これらの強硬措置が対韓制裁であることは明白である。

韓国側も安倍政権の強硬姿勢に強く反発、文在寅大統領は8月2日閣僚会議の席上演説し、日本政府の措置は「最高裁の強制徴用工判決に対する明確な貿易報復」であるとし、「個人請求権は消滅しなかったと日本政府自身が明らかにしてきた過去の立場とも矛盾する」と指摘し、韓国も韓国経済に打撃を加えようとする日本政府の措置に対応措置を講じると宣言した。両国関係は緊張し、韓国では日本商品ボイコット運動が始まり、自治体の日韓交流はつぎつぎに取り消され、日本では反韓機運が煽られ高まっている。マスコミも、最大野党も、韓国非難で声を揃えている。

一体何が起こっているのであろうか。問題はどこにあるのだろうか。

元徴用工たちは、まず日本で補償要求の裁判を起こしたが、すべて敗訴した。そこで、原告たちは、自国の裁判所に対して日本三菱重工業と新日本製鉄を相手取る補償要求の訴訟を起こした。ここでも下級審は、日本の裁判所の確定判決を根拠に原告敗訴と決定したが、原告たちは上告し、それを受けた最高法院は2012年、原告敗訴の判決を破棄し、原告勝訴の趣旨で事件を釜山高裁とソウル高裁に差し戻した。

両高裁の判決に被告は上告したが、2018年10月、最高法院は上告を破棄、原告の勝訴が確定した。この一連の裁判では、1965年調印された日韓請求権協定で、両国の間の請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決された」とされたことが、個人としての元徴用工の損害賠償請求権を無効にしたかどうかが争われた。

この裁判の法的な有効性について賛否が闘われているが、真の問題の所在は明らかである。最高法院は、2012年、日本の裁判所の判決を踏襲した韓国裁判所の判決を差し戻す理由をこう述べていた。

日本裁判所の判決は植民支配が合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体を不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない。 [中央日報日本語版 2012年05月24日]

これは2019年の大法院判決の立場でもある。解決すべき問題の核心はここにある、と見るべきだ。大法院は1911年の韓国併合が合法的とする前提に立つ法理そのものが受け入れられないとしているのである。

「強制動員を謝罪し 賠償判決を理解しろ」などと書かれたプラカードを持ち、ソウルの日本大使館に向かってデモ行進する元徴用工の支援者ら=2019年8月15日

「強制動員を謝罪し 賠償判決を理解しろ」などと書かれたプラカードを持ち、ソウルの日本大使館に向かってデモ行進する元徴用工の支援者ら=2019年8月15日 元徴用工問題を引き金とする日韓の衝突の核心は、大日本帝国の朝鮮侵略、植民地化、日本帝国への併合が正当であったかどうかをめぐる衝突にほかならない。「産経新聞」の用語を借りれば、今回の対決は「歴史戦」の最前線を形作っている。

元徴用工への補償問題の形で争われているのは、1965年日韓基本条約第2条の「1910年8月22日以前に大日本帝国と大韓帝国の間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効である」という玉虫色の表現を、「調印当時は有効、したがって韓国併合は合法」と読むか(日本)、「当時から無効」と読むか(韓国)をめぐる対決である。

前者の解釈をとれば、日本国は、大日本帝国による韓国の併合と植民地化について謝罪や賠償の責任はないとなる。そしてこれが、安倍政権のみならず、戦後日本国家が一貫して譲らないできた立場でもある。この「併合は合法→当然」という日本国家・人民に深く埋め込まれた宗主国的価値が温存され、増殖し、表面に出るとき、隣国からの使者の発言を「極めて無礼でございます」などと言って遮る外務大臣も出てくるのだ。隣国の使者にたいしてこれこそ「無礼」な発言である。植民地はなくなっても植民地主義はカビのように広がる。「併合は合法」という前提が、今日でもこの隣国にたいしては宗主国意識を生き延びさせているのである。

この「核心的価値」=歴史総括をめぐる対決は新しいものではない。だが1965年日韓基本条約の調印以後、この問題はいわば水面下に押し込まれ、経済制裁にまで至る政府間の公然たる政治的対決として表面化することはなかった。それがなぜここへ来てこれほど激しい対立として公然化したのか。

戦後の日本外交を振り返ってみると、日本が自前で、すなわち単独でリスクをとる覚悟で、他国との対決に入ったケースを私は知らない。それは、戦後日本の外交が米国の軍事・外交政策の関数だったからである。多くの場合日本のアジア政策は対米政策の一部であった。

例えば、60年代の日本・ベトナム関係は、日本とベトナムの関係というより、米国のベトナム(干渉・戦争)政策の一部であった。そして、何より、問題の1965年の日韓基本条約も、米国のベトナム戦争の後方を固め、韓国軍をベトナムに送り込む必要から、強引に米国によって朴正煕政権に押し付けられたもので、その結果あの玉虫色の第2条が生まれたのである。何より、日韓関係それ自身が、大幅に、米国の冷戦政策、そして冷戦後の東アジア戦略の構成部分として成立していたと言えるだろう。

しかし今回はすこし違う。安倍政権は、アメリカにとって「関東軍」になったのであろうか、アメリカの戦略や意思とは無関係に、自己の責任で隣国への報復という重大な措置に踏み切ったのである。戦後、日本がこのような決断と選択を行うのは初めてのことではないだろうか。その結果生じる日韓の亀裂は、米国戦略の下での米日韓の軍事的結合の維持・強化を必要とするアメリカの東北アジア戦略の前提を崩すことになる。アメリカはこの独走にどのように反応するだろうか。米国戦略への一体化を前提としてきた日本国家にとって、それは統治の根本にかかわる問題であろう。

ではなぜ安倍政権はあえてこのような危険な選択に踏み切ったのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください