労働党のブレア政権は保守党のサッチャー政権の改革を強力に推進していく後継者だった

2019年08月29日

「ゆりかごから墓場まで」で始まったチャーチル首相の福祉国家イギリスの建設は、その後、「イギリス病」と呼ばれるような停滞期がありました。そこを打破するために出てきたのが、サッチャー首相やブレア首相の時代に取り組まれた待機者リストの削減と医療の質の向上や競争原理を活用した効率化でした。日本では好事例として紹介されたり、議論されたりするケースが多いイギリスのホームドクターを言い表す「GP」ですが、筆者の石垣千秋さんは「スーパードクター」ではないと言います。日本の医療制度改革を考える前に、イギリスが歩んだ医療制度改革の光と影を政治学者の石垣千秋さんがリポートします。(「論座」編集部)

筆者からおことわり

今回のシリーズの目的は、福祉国家と言われたイギリスの変遷を論じることにあり、政治や社会のどのような出来事が契機となって変動が起きたかを年代順に書いています。そのため、記事に出てくるその時々の制度と現在の制度は異なっている部分もあります。また、記事中の「GP」はイギリスで「Home doctor」として親しまれており、日本語で「家庭医」などと訳すことがありますが、今回のシリーズでは従来の訳に従い「一般医」としています。筆者として、なるべく中立的に制度を伝えるためです。

「イギリス人が信頼を寄せる三つのもの、それはHeinz(白インゲン豆のトマト煮の缶詰)、Kellogg’s(コーンフレーク)、GP」

2000年、NHS研究で著名な研究者の講義の中で、こんなジョークを聞かされたことがある。2000年以降のイギリスでは、医療スキャンダルも次々明らかになり、今も同じ三つが挙がるのかどうかは定かではないが、イギリス人にとってGP(General Practitioner:一般医)は医療サービスへの入り口であり、身近な存在だ。

国会内で政党関係者と懇談したイギリス労働党の議員団。中央で笑顔を見せているのはイーディス・サマースキル元国民健相。医師の資格を持つ著名な女性活動家で、イギリスの「国民保健サービス」(NHS)の立ち上げにも参画した=1954年、東京都千代田区、朝日新聞社

国会内で政党関係者と懇談したイギリス労働党の議員団。中央で笑顔を見せているのはイーディス・サマースキル元国民健相。医師の資格を持つ著名な女性活動家で、イギリスの「国民保健サービス」(NHS)の立ち上げにも参画した=1954年、東京都千代田区、朝日新聞社日本の医療制度では、病院と診療所の区別はベッド数のみ(20床以上のベッドを有するのが病院であり、それ未満の病床を有する場合は診療所)であり、病院でも外来機能が充実している場合が多いが、イギリスをはじめ諸外国の病院は入院機能が中心だ。

また、近年の医療制度改革の中で「機能分化」が推進されるとともに、大病院に多くの患者が殺到する状況を改善するため、先進医療を行う大学病院などでは、紹介状のない患者の受診の場合、選定療養費として初診時に数千円を患者から徴収することにはなっている。それでも、診療所または病院から、患者が自由に受診先を選択する「フリーアクセス」が原則だ。

さらに日本の診療所はそれぞれの診療科に分化して開業しており、患者は自分の症状から内科、眼科、耳鼻科、整形外科といった診療科を標榜する診療所を選ぶことになる。

日本とは対照的に、イギリスでは救急の場合を除き、まず登録しているGP(一般医)を受診する。近年日本でGPが「総合医」と紹介されることも多いが、専門分化した診療科間で見落とされがちな症状から病気を特定する医師や、難病や希少疾患などに精通した「スーパードクター」のような医師像とは全く異なる。GPはどの診療科においても基礎に属するようなごく基本的な症状に対して治療や処方を行い、各専門科領域での対応が必要になると病院に紹介状を送り、専門医への患者の受診を橋渡しすることになる。

とはいえ、受診するGPに登録し、時には生涯にわたって長い付き合いが続くGPのことは、イギリスで「ホームドクター」と親しみを込めて呼んでおり、イギリス人が信頼を寄せる三つのものに加えられているほどだった。

もともと登録するGPは居住地域に応じて決まり、登録証が発行される仕組みだった。外国人であっても6カ月以上イギリス国内に滞在する場合には、イギリス国民と同様に登録が行われる。病院への紹介が必要な場合には、やはり居住地域の病院に、紹介状がGPから送られる。そのため、患者による医療機関の選択は行われず、医療機関側も患者を積極的に獲得する努力は必要ない。結果として、病院の診療を待つ患者の長い待機者リストができる状況になってしまう。

しかし、サッチャー政権、そしてブレア政権のもとで改革が進められ、医療の効率化と受診までの待機時間の短縮化を目指して、現在ではイングランド全土からGPを選択できるほか、GPから病院へ紹介する場合にも、GPが適切と思う病院を選択できるようになった。

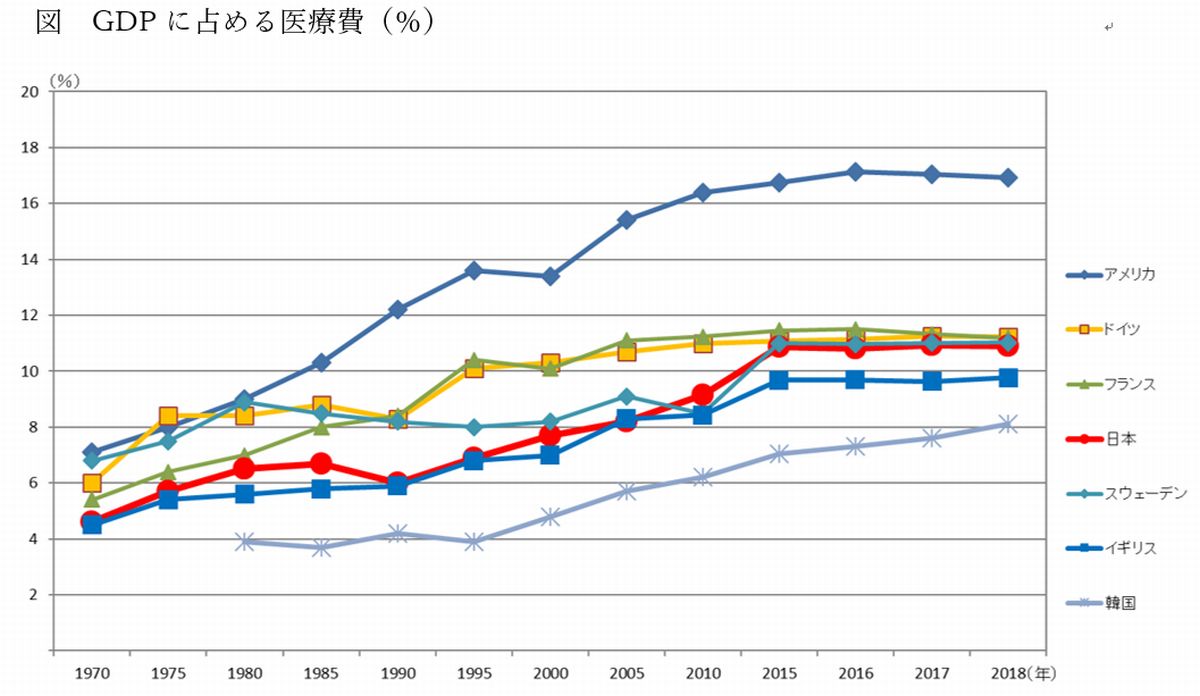

一方で、医療制度を論じる場合にGPは「ゲートキーパー(門番)」と呼ばれている。まずは医療の入口でGPが確認作業を行い、先に通すべきかどうかを判断するのである。GPと病院で診療を行う専門医の役割分担は、一説にはNHSの導入によって明確になったとされている。ゲートキーパー機能があることにもより、GDPに占めるイギリスの医療費は、過去10年間にかなり増加したとはいえ、先進国の中でもいまだに低く、ようやく10%に達したばかりだ。

(出典)OECD Health Data

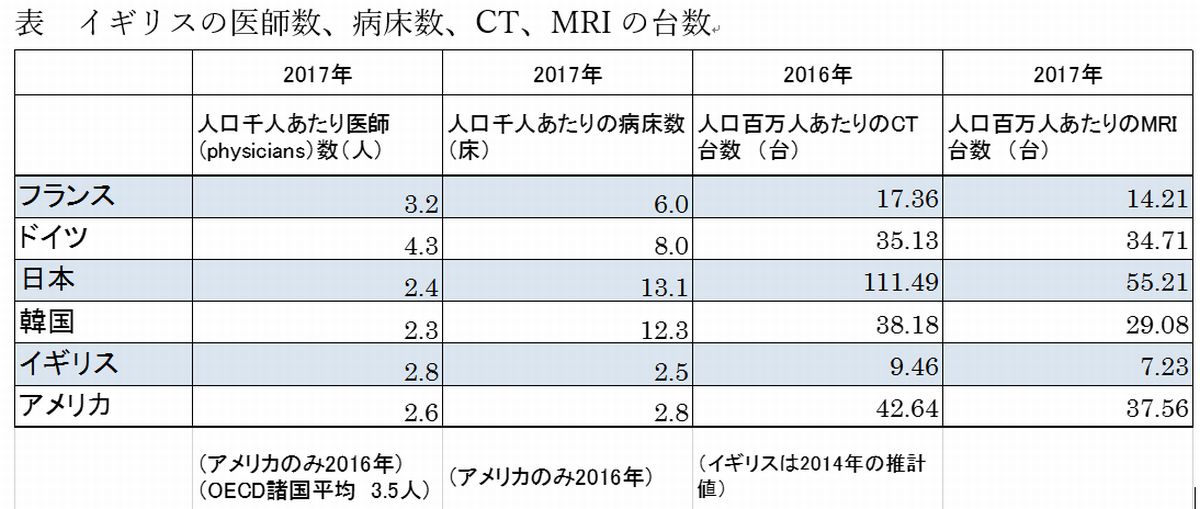

(出典)OECD Health Dataイギリスの医師数や病床数、CTやMRIといった医療機器の普及数をみると、日本に比較して医師数はやや多い(日本2.4人、イギリス2.8人、いずれも人口千人あたり。OECD諸国平均3.5人)ものの、病床数は日本の5分の1以下だ(日本が13.1床、イギリスが2.5床、いずれも人口千人あたり)。CTやMRIといた医療機器の保有は、日本が世界でも突出して多いことが知られているものの、フランスやドイツなどのヨーロッパ諸国と比較してもイギリスは非常に少ない。つまり、無償で提供されているNHSの医療は、医師数、病床数や医療機器の面でも、決して潤沢とは言えない資源で提供されているということだ。

(出典)OECD Health Data

(出典)OECD Health Dataアトリー(労働党)政権以降、保守党、労働党の二大政党の政権交代が繰り返されつつ、NHSの体制整備が進められた。しかし、1970年代まで戦後イギリスの経済成長は鈍かったうえ、2度にわたるオイルショックによって経済が停滞、失業率も高くなった。そして戦勝国でありながらIMF(国際通貨基金)の融資を受けることになった。このころの日本では、イギリスをはじめとするヨーロッパ福祉国家の停滞を「イギリス病」と呼び、日本の在り方を議論する際に言及することもあった。

1979年の総選挙で勝利したのはマーガレット・サッチャーを党首とする保守党だった。サッチャー首相は、のちにサッチャリズムと呼ばれるようになった新自由主義的な改革を進め、IMFから融資の条件にもなっていた国営企業の民営化を行った。

同時期の日本では、福祉元年(1973年)を迎えた直後にやはりオイルショックの影響を受け、高齢者の医療費の自己負担の復活をはじめ、保険料や自己負担の増加の検討などが進められていった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください