手段の利便性だけに没頭するうちに逃してしまうものがある

2019年09月08日

*この記事は筆者が日本語と韓国語の2カ国語で執筆しました。韓国語版(한국어판)でもご覧ください。

それぞれの母国語(one’s mother tongue)でおこなった国際シンポジウム、2013年明治学院大学=筆者提供

それぞれの母国語(one’s mother tongue)でおこなった国際シンポジウム、2013年明治学院大学=筆者提供私たちの関心はともすれば有効性にかたよりがちだ。いかに速く、簡便に、明確な成果を産みだせるかに評価の基準が置かれる。

もちろんそれが必要である分野もあるが、じつはそうではない場合もある。利便ばかりに集中しているあいだに、なにかを逃してしまうこともたくさんあるのだ。

いつの頃からだろうか、大学は外国語教育、わけても英語教育に死活をかけるようになった。これは日本も韓国もおなじである。

もちろん国際的なコミュニケーションと連携、ネットワークを考えるとき、英語が非常に重要であることはいうまでもない。いまや英語は単なる英米圏の社会の言語を越えて、世界の言語の中心的な位置を占めている。

つまり現在では英語は、特別な意思疎通や協力関係の構築のためにのみあるのではなく、それ自身が現代社会を生きるための能力を評価する基準となったともいえる。

ことは英語だけではない。それ以外にも、私たちはいつからか、正当なプロセス、めざすべき価値、本来の目的や意義を忘れ、手段の利便性だけに没頭するようになってしまった。そしてその過程で、ややもすれば肝心の重要なものを失ってはいないかという思いが筆者の頭をかすめるのである。

言葉がまことに重要であることはいうまでもない。言葉で考え、言葉で表現することはどの学問分野にもすべて共通する。

しかしとりわけ人文学においては、徹頭徹尾言葉が問題となる。人文学こそはすべてが言葉によって成り立っているといってよい。

「一言で千両の借金を返済する」という言葉がある。人文学では、一言が千両どころか億万両にもなり得るであろう。

そして、だからこそ、人文学では言葉が一番難しい。同じ言葉であっても表現の仕方次第で別ものになり、反対に別の言葉をもって同じような理解へ至り着くこともできる。言葉の「ニュアンス」は単なる意思疎通の次元を越えて、異なる価値、異なる思想を生み出すことになる。

だから、人文学は言葉が全てだと書いたが、それだけに言葉をどの分野よりもよく操らなければならない。人文学的な思考をいう場合、言葉はそれほど強力で絶対の威力をもっている。

人文学はまず第一に、母国語でするのがよい。母国語で考え、母国語で表現し、母国語で記録保存されることに価値がある。人文学を外国語で考え、話し、保存することにはたいへんな努力が必要である。

第二に、人文学的なコミュニケーションのために翻訳や通訳が必要なときには、それを専門的に専攻し、習得する努力が必要である。言語自体に対する人文学的な深い理解と学習なくして、辞書的な「トランスレーション」(translation)のみに頼るなら、それはむしろ伝達すべき思考を無意味なものにしてしまう危険性がある。

第三のこととして、人文学では、まず用いられる言葉の独自な意味が提示されるべきである。すなわち私はこの言葉をこのような意味で使用しているという範囲の設定が必要である。それを前提として言語表現が展開されるのでなければ、内容理解の伸展が期待できなくなる。

第四に、しかしそのような言葉に関する独創性カテゴリーだけに頼ることは、一方で混乱を生み出す可能性がある。したがって時には逆に最もエッセンシャルな共通の意味、すなわち普遍的な意味の枠内で、自分の考えを表現することも大事であろう。それは常識的で一般的な「ニュアンス」で自分の思考を発信することを意味する。

なにはともあれ、人文学と言葉の関係は、人文学的思考の端緒として言語の役割があるのだと説明できる。言語が思考を出発させ、その思考をまとめるように働きかけ、再び表現するパラメーターとなることを私たちは知っている。

そのためにもやはり母国語は重要である。なぜなら一般に思考を誘引する言語とは、自分に最も馴染みのある言語だからだ。

筆者は時々日本語を勉強する韓国の後輩たちに尋ねる。日本語で夢を見たことがあるかと。

私見ではあるが、それはとても重要である。

外国語で夢をみることは、その言語で自分の無意識の世界と意識の世界が接続されていることを意味し、最終的にはその言語で思考し、それを展開させることができることを保証する。もちろん簡単なことではない。

その点で、母国語で人文学を勉強して、表現することができる人文学徒が最も幸せである。ただし、外国語としての人文学にも、人文学的な価値の「エキュメニズム」、つまりは価値の共有と拡張、共感の領域の拡大においては大きな役割があろう。

筆者は、母国語で続けられる自らの人文学的な思考と、それを外国語で講義する立場に引き裂かれた自身のアイデンティティーについて深く考えるのだが、これが日韓間の人文学の視野拡張にすこしでも寄与できればと思っている。

世界ほとんどの言語に翻訳された聖書、最新の和文聖書=日本聖書教会HPより

世界ほとんどの言語に翻訳された聖書、最新の和文聖書=日本聖書教会HPより先日、ある会合の席上、国際学術会議での使用言語の問題について、何人かの教授らと議論をかわした。学術活動と言語のコミュニケーションの問題について。

これは一般的な興味をひく問題ではないかもしれないが、筆者個人は、日常の言語活動だけではなく、学術領域でも日本語と韓国語のあいだを行き来し、話したり書いたりしながら活動していて、言語とコミュニケーションは最も基本的な問題であると考えている。

数人の教授が集まってかわした議論は、ぴったり二つわかれてしまった。

ひとつの意見としては、やはり国際学術会議は、その場所と背景がどうであれ、もはや国際標準言語となった英語でするのが一番便利で、効率的であり、共通分母をみつけることも容易であるとするものだった。通訳を使用したときの不慮の誤訳や誤解だけでなく、大会運営上の時間と経費の問題も、国際学術会議自体の競争力に深刻な影響を与えるということだった。

別の意見は、上掲の意見が持つ現実的な側面はすべて認めながらも、もうひとつの現実的な問題を提起するものだった。それは、各分野、各言語圏の学者たちが、果たして実際にそれぞれどの程度の英語力を備えていて、自分の専門分野を自由に表現し、互いにコミュニケーションすることができるのかという問いであった。

そして、さらに踏み込んだ議論として、人文学すなわち思想、思惟の価値を扱う分野では、母国語以外の言語で自らの考えを表明することに厳しい限界があり、その限界の中で十分な表現と真の意思疎通がどのぐらい可能なのかという本質的な疑問が呈された。

議論の結論としては、多言語間で意味と意思の疎通をはかることについて、やはりそれを専門とする人々に介在役を任せるのがよいということになった。

学者たちは、自分の母国語または得意な言語に基づいて、学術的な研究結果を発表することができるようにすることに真の国際学術討論の意義があるということに落ち着いた。

英語か母国語か、それぞれに長短があるが、アジアの片隅で、アジアの問題を、アジアの文化の土台にして議論する場においてまで、コミュニケーションに便利だという理由だけで英語を使用することには、やはり疑問を感じざるを得ない。

最も効率的に短時間で発表と討論が行われる方法は、もちろん英語の使用だろう。筆者はそれを理解し、支持する。そして一対一や多言語間の通訳から発生する可能性のあるニュアンスの差異、意味の混同を回避するひとつの方法としても、英語を標準根拠の概念とすることがより適当かつ正確であるのかもしれないと考える。

しかし、筆者が関係する学術会議のテーマは、1+1が常に2となるという領域ではない。数式や化学式を駆使して、専門家たちがダイレクトにコミュニケーションすることができる分野ではないのだ。人文学はそのような自然科学の領域とは世界が異なるのである。

筆者の経験によれば、言語そのものがそのまま思考となって、新しい思惟の価値を判別し、自己の主張へとつながってゆく人文学の分野では、言語の不自由さは思考の不自由さとして手足を縛るようなものだと考える。

ゆえに人文学の分野にあって、特に西欧の近代的学問体系を克服し、東洋的な思考の伝統を展開させようとするような領域では、英語のみでコミュニケーションをするということには深い懐疑が生じざるを得ない。アジアの人文学は、まったく別の形式で、まったく別の内容を生産しなければならないのではないか、と筆者は考える。

だからこそ、人文学の国際的コミュニケーションのための相互あるいは多言語間の通訳、翻訳の分野を大きく進展させなければならない。

通訳の最前線といえば、国家間の政治や外交の分野のそれだと思われるし、たしかにそれが重要であることはいうまでもないが、学術討論の専門領域においてもいっそうの進化をめざす必要があるだろう。

そしてもうひとつの課題として、日中韓のアジアの学者たちの間での深いコミュニケーションのために、「漢字」文化圏の疎通システムも近代化する必要があると筆者は考える。つまり、「漢字」という共通の表現方法、漢字が持つ視覚的「表意体系」が、アジアの人文学的疎通で深い効用を発揮してくれるのではないかという気がする。

それは聴覚的「表音体系」の英語や欧米語のように言語の切り替えをおこなったときに生じる混乱を、いくらかなりとも解消する方策であるのかもしれない。

筆者は、日韓間で日本語と韓国語を二つながら学術言語で使うとき、同類の言語体系の中で二つの言語がそれぞれに洗練された意味の互換性をもつゆえに、より詳細な概念転移を図ろうと腐心する。

これに比べれば、英語と韓国語、英語と日本語の間では、大きな意味伝達のみで事足りるがゆえに、翻訳に難渋するという経験がほとんどない。同じ分類にある言語同士の翻訳、通訳の方がはるかに難しい。

つまり日本語と韓国語あるいは韓国語と中国語の間(もちろん中国語は語順としては英語に近いが)においては、高精度で、繊細な意味の違いまでを言い当てられなければ良い翻訳、通訳とはいえないのだ。

かんたんに正解にいきつくことのない議論ではあるが、学術研究とコミュニケーションの問題、より具体的には国際学術会議での言語の問題について、じっくり考えてみる必要があろう。

話題がそれる。筆者は日記に比較的詳細に天気を書く方だ。その次に書くことがらに心が急かされるときには、常套的に晴れ、夕晴れ、曇り、雨などのように簡単に記す場合もあるが、ふつうは曇りであってもどんな曇り具合なのかとか、風が吹いてもどのように吹いたとか、それで花びらがどうなったとか、なるべく詳密に書こうとする。

それが人文学的な気候記述、天気レポートであると思う。晴天といってもひととおりではない。澄んだ空をみて、ただの晴れだと感じる日もあれば、本当に目が眩しい青空だと思うときも、降り注ぐきらびやかな太陽の光が体に染みこむように感じるときもあるだろう。もちろん雨にも、細かくて柔らかい霧雨やしとしとと降る夜の雨もあれば、ときには激しく吹き荒れる雨風もある。

そうだ。同じ雨でも、その雨に打たれ、その雨をみる人の心情によっては、全く別の雨になるから、それを記録し描写するのも全く別の言葉になる。だから天気を正確に予報して、正確に測定し、正確に記録する営為が自然科学なのであれば、それを多様な気持ちで感じ、豊かに表現し、互いに全く別もののように感じとることが人文学的な気象との関わり方ではないかと考える。

夏の日のにわか雨などは、自分が暮らす近所ではどしゃぶりでも、街道を一本隔てた隣町や山の向こうの村には、雨粒ひとつ降らなかったということがある。そんな気ままな天気はそれ自体が人文学的である。その日の天気を詳しく描写し、それに自分の心の状態をうまく重ね合わせてみようとすることを通して、筆者などは人文学的な思考と言語表現を鍛錬しているのかもしれない。

筆者には幼い頃の特別な収集癖の記憶がある。

筆者は、長く続いた入院生活で、同じ年頃の子どもたちと遊ぶ機会が少なく、親や親戚から当時の同年代が経験しないほどたくさんのおもちゃを与えられる身であった。それで一日中それをまとめ、片付けては再び散らかしたりしながら遊んだ。というよりそれが筆者の仕事のようなものであった。

ときには遊びたいおもちゃひとつを探し出すため長い時間を費やしたあとで、それを周辺の子どもにあげてしまったり、捨ててしまったりしたこともある。

おもちゃではないが、帽子(cap)がものすごく好きで、長らく探し求めていた。しかし頭が特に大きな筆者には合う帽子がめったになく、それでいやになった。今でもいくつかの好きな帽子をもってはいるが、もうさして興味を持てないでいる。

またあるときには呼子笛に愛着があったが、それもうるさいと周囲から抗議されて気乗りがしなくなってしまった。ハーモニカをはじめいくつかのものについて同じような経験をしたと記憶している。

中学生時代には切手の収集に熱中した。切手を集めるため海外の子どもと文通するほど没頭した。記念シートが発行されると、筆者の代わりに母が夜明け時分から郵便局に並んでくれたことも一再ならずある。高校時代にはそれは最終的にかなり高価なコレクション(collection)になった。

ところが、それにもやはりつまずきのきっかけがあった。高校時代、家が学校のすぐ近くにあるため、毎日数十人もの友たちが頻繁に出入りしていた筆者の部屋の“真ん中”に誇らしげに置いておいたアルバムが、姿を消してしまったのである。

もちろん筆者の友人の所作ではない。誰かが友人に紛れ込んで、持ち去ったと推測する。数日間悔しい思いをしたあとで、切手の執着もすっぱり捨ててしまった。

原稿を書く職業に就いてからは、万年筆とボールペンに収集愛着が生まれ、かなり高価なものだけでも二十本以上を集めた。ところがある日、家の引っ越しのどさくさに、わざわざひとまとめにしたものを筆者が誤って捨てるものの方に分類してしまった。気付いた後でびっくり仰天し、元の家に戻ってみたが、すでに引っ越しゴミは処理された後だった。ひどい胸焼けをしたような気分のまま、それもまた忘れようとした。

筆者が在職している明治学院大学中央図書館の内部=筆者提供

筆者が在職している明治学院大学中央図書館の内部=筆者提供

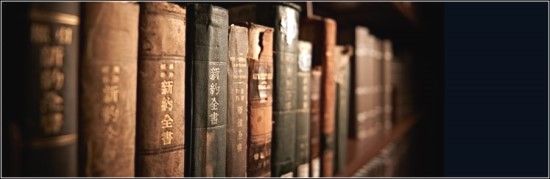

筆者が在職している明治学院大学中央図書館の内部所蔵された近代初期の和文翻訳の稀覯本(下)=筆者提供

筆者が在職している明治学院大学中央図書館の内部所蔵された近代初期の和文翻訳の稀覯本(下)=筆者提供元々筆者の読書は雑食性であった。

もちろんこれまでの累積読書量は専攻関連のものが一番多いはずだが、幼い頃から少年のとき、大学時代まで、筆者はつねにさまざまな世界を行き来する速読、乱読者であった。読んでいない本も珍しいが、しっかりと読んだ本もまた珍しいというのが正直なところである。

大学卒業後しばらく百科事典を出版する出版社で原稿を書く仕事をしていた。出勤すると一日中、本と資料を読んで、原稿を一日平均で八千文字以上書くような仕事を十年ほど続けた。

すべて手書きで原稿用紙に書く時代であった。すべての指にたこができた。そして筆記具について敏感すぎるほどうるさくなった。

その時代の洪水のような資料読みと嵐のような書き込みが、やはり筆者の今のつまらない知識の源であることは否定できない。

人文学の鍛錬は、いろいろな分野の多様な知識に対する、積極的な関心と強靭な知的吸引力から出発する。もちろんそれへの執着のみに終始することは問題である。志向性とこだわり、粘り強い関心と同時に、憑き物が落ちるように、にわかに冷静な別れをどのように上手に準備し、実行できるかによって、人文学的な知的遊泳は評価されるのだ。(続く)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください