県民投票を実現した若者パワーはどこへ?沖縄が変わるカギは若者にこそあり

2019年09月05日

KOSEI.S/shutterstock.com

KOSEI.S/shutterstock.com沖縄の政治において若者たちの存在感が希薄になっている。今年初めの「辺野古」県民投票を推進した“若者パワー”は、春の衆院補選、夏の参院選では失速。「動員」「候補者一本化」といった既成の政治手法が、政治に関心を持つ若者を政治から遠ざけているようだ。透けてみえるのは、一方的に消費されることを良しとしない若者たちの本音。「オール沖縄」の支持が若者に広がらない一因もそこにある。彼/彼女たちの自由な発想や挑戦を大人たちがいかに支えられるかが問われている。

今年(2019年)2月24日、沖縄で辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票が実現したのは、若者の力が大きかった。

そもそもの発端は、前年(2018年)4月に「『辺野古』県民投票の会」を立ち上げた元山仁士郎氏(当時26歳)が中心となって始めた県民投票実施の署名の呼びかけだった。「県民投票では辺野古埋め立ては止められない」という、県内の識者や市民団体、メディアの冷ややかな声をものともせず、元山氏らは2カ月間で10万950筆の署名を集めたのだ(うち有効署名数、9万2848筆)。

これを受け、翁長雄志沖縄県知事が仲井眞弘多前知事の辺野古埋め立て承認の撤回を表明をしたのは2018年7月27日。それから2週間もたたない8月8日、翁長知事は急逝する。後継を決める知事選で、玉城デニー知事が自民党系候補に8万票差で大勝したのは9月30日。その1カ月後の10月31日に、県民投票条例が制定された。

一方、安倍晋三内閣が、知事選に配慮して中止していた辺野古埋め立て工事を約2カ月ぶりに再開したのが11月1日。12月までに、石垣市、宜野湾市、うるま市、宮古島市、沖縄市の5市が相次いで、県民投票の投開票作業のボイコットを決定する。

ハンスト中の元山仁士郎氏にウーマンラッシュアワーの村本大輔氏がインタビューした=2019年1月16日、沖縄県宜野湾市。著者撮影

ハンスト中の元山仁士郎氏にウーマンラッシュアワーの村本大輔氏がインタビューした=2019年1月16日、沖縄県宜野湾市。著者撮影だが、県民投票の後、状況は一変する。4月21日の衆議院補欠選挙、7月21日の参議院選挙で感じたのは、沖縄の政治から若者の姿が急速に見えなくなったことだ。元山氏だけではない、県民投票の実現を目指して頑張り、輝いていた若者たちが潮が引くようにいなくなった。彼/彼女たちは一体、どこに行ってしまったのか?

県民投票で「投票に行こう」と呼びかける沖縄の若者たち=2019年2月24日、沖縄県沖縄市

県民投票で「投票に行こう」と呼びかける沖縄の若者たち=2019年2月24日、沖縄県沖縄市県民投票の署名活動や呼びかけは、正直言って組織化されているとは言い難かった。だが、そうしたある種の“緩さ”、好きなときに可能な範囲で手伝える、一人一人がアイデアを出せるということが、かえって若者の自発的参加を促した面があった。

たとえば、人手が少ないので、署名活動は街頭署名ではなく、県民投票に賛同する商業施設や店舗、事務所を「署名スポット」にして「辺野古」県民投票の会のステッカーを貼り、道行く人に署名をうながす方法をとったのも、若者たちの発案だった。

県民投票の署名活動で和気あいあい作業する若者たち=2018年6月8日、沖縄県那覇市。元山仁士郎撮影

県民投票の署名活動で和気あいあい作業する若者たち=2018年6月8日、沖縄県那覇市。元山仁士郎撮影試行錯誤を繰り返しながらも、若者たちの熱意は衰えず、県民投票に対する関心が高まるにつれ、ボランティアの人員も増えて、署名期間の終盤には、街頭署名を積極的に実施するに至った。

これに対し、選挙の選挙戦はしっかり組織化されている。手伝いにきた若者たちは動員の対象にすぎない。

沖縄知事選で若者が企画した街頭演説を行った玉城デニー氏=2018年9月23日、沖縄県那覇市。著者撮影

沖縄知事選で若者が企画した街頭演説を行った玉城デニー氏=2018年9月23日、沖縄県那覇市。著者撮影今年4月の衆院補選や6月の参院選では、既成政党が主導して従来の動員型の選挙戦を展開したため、県民投票や知事選に参加した若者にとって、あまり魅力がなかっただろう。

参院選では、既成政党が候補者の一本化を行ったことも、若者を選挙から遠ざけた。沖縄社会大衆党が、参院議員を3期務めた糸数慶子氏ではなく、新人の高良鉄美氏を候補者に立てたことへの反発は、元山氏らが参加する「県民の声」100人委員会の結成につながる。若者に人気があると見られていた自民党の安里繁信候補も、いったん知事選に出馬表明しながら、自らが批判した「密室の決めごと」で参院選に回った印象を持たれたことで、彼を支持していた若者いわく、「テンションが下がった」という。

2014年の知事選に初出馬した翁長雄志氏が掲げた「オール沖縄」。超党派で「辺野古新基地建設反対」を唱える、新たな政治勢力の登場だった。

「オール沖縄」の新しさは、基地経済から観光経済への転換を訴えたことにあった。具体的に言えば、返還された米軍基地の跡地を利用して観光を振興すれば、基地収入や米軍再編交付金よりも、はるかに大きな経済効果を生む、という主張だ。

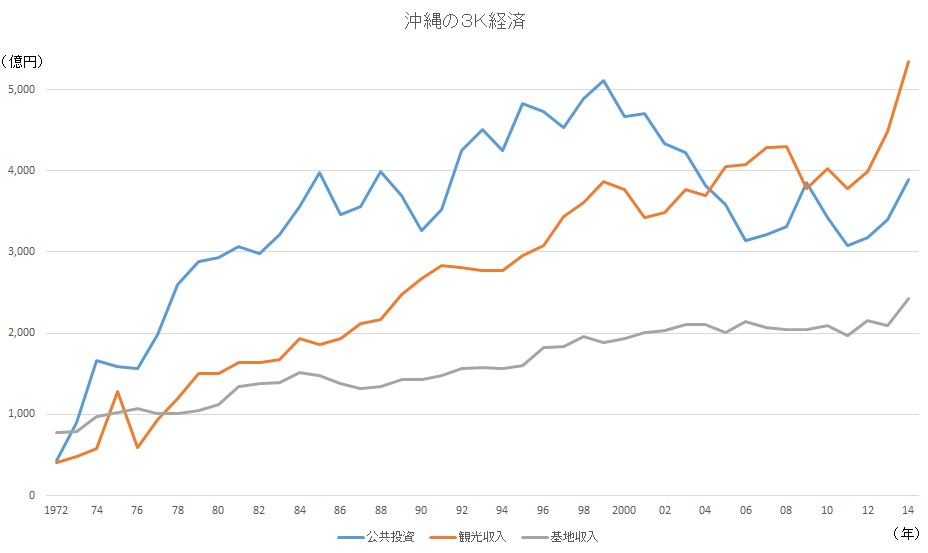

本土復帰後の沖縄では、公共投資、観光収入、基地収入の3K経済が県を支えているといわれ、2000年までは公共投資の額が突出していた。しかし、増え続ける一方だった公共投資は2000年を境に減少に転じ、2004年以降は観光収入が公共投資を上回るようになる。一方、復帰後ゆるやかに増加してきた観光収入は2012年から急上昇。いまや公共投資の額や、1996年以降ほぼ横ばいの基地収入を引き離す(グラフ1参照)。翁長氏率いる「オール沖縄」勢力の登場は、こうした沖縄経済の質的変化と軌を一にしていた。

グラフ1

グラフ1

しかし、観光を軸とした沖縄経済をという「オール沖縄」勢力の主張は、実のところ、若者の支持を得ていない。観光業は「ブラック経営」だとして、若者に忌避されているためだ。

観光客らでにぎわう国際通り=2019年1月22日、那覇市

観光客らでにぎわう国際通り=2019年1月22日、那覇市観光業の非正規雇用率の高さは、なにも沖縄に限らないが、観光を沖縄経済の軸とするのであれば、労働条件の改善が先決というのが、若者の率直な気持ちだろう(2018年の沖縄の観光業の非正規雇用率は、飲食店79.6%、宿泊業49.9%、小売業63.4%)。

参院選直後、県外の学生が、琉球大学の学生114人を対象に行ったアンケート調査がある。「沖縄の経済は米軍基地がないと成り立たないと思いますか」という質問(112人回答)に、肯定的な回答は48.2%で、否定的な42.8%を上回った(グラフ2・左参照)。1990年以降、基地収入の沖縄県民総所得に占める割合は5%程度にもかかわらず、回答した学生の約半数はなぜ、沖縄経済が米軍基地に依存しているというイメージを持っているのだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください