事故が相次ぐ普天間飛行場のCH53E。その理由を探って見えてきたもの

2019年09月06日

普天間飛行場を離陸した米軍の大型ヘリコプターCH53E=2017年12月19日、沖縄県宜野湾市

普天間飛行場を離陸した米軍の大型ヘリコプターCH53E=2017年12月19日、沖縄県宜野湾市8月27日、米海兵隊の普天間飛行場所属の大型ヘリCH53Eの窓が海上に落下する事故があった。近年、事故が相次ぐ普天間飛行場のCH53Eだが、背景にあると考えられるのが、米海兵隊の中国をにらんだ「新戦略」と、それによる普天間飛行場の使用状況の活発化である。在沖米軍の兵力・基地の大半を占める海兵隊。中国の軍事的台頭を受けて歴史的転換期にある海兵隊の動向から、沖縄の基地問題をあらためて考えてみたい。

8月27日、米海兵隊の普天間飛行場所属の大型ヘリCH53Eの窓が、沖縄県東海岸沖に落下した。同飛行場所属のCH53Eは、2年前の2017年10月に東村高江に墜落。同年12月には、宜野湾市の普天間第二小学校の校庭に重さ8キロの窓を落とすという事故を起こしている。さらに同月、普天間第二小学校から近い1キロほどの緑が丘保育園に部員の一部を落下させた疑いが持たれている。

普天間飛行場は、沖縄県宜野湾市の市街地の真ん中にあるため、その危険性が指摘されてきた。1995年の少女暴行事件をきっかけに1996年に普天間飛行場の返還が日米両政府によって合意されたが、名護市辺野古への移設が返還の条件とされたことに多くの県民が反対し、合意から20年以上がたった今日も返還は実現していない。今回の事故は、普天間飛行場の危険性を住民に再認識させることになった。

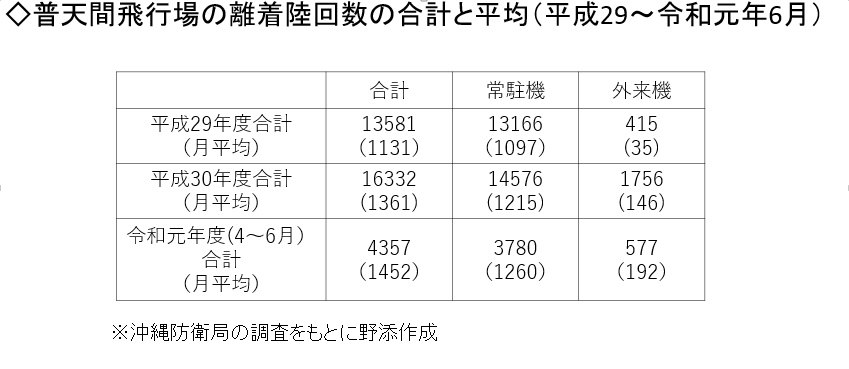

実は最近、普天間飛行場は米軍によってますます活発に使用される傾向にある。沖縄防衛局は、2年前から普天間飛行場や嘉手納飛行場における軍用機の離着陸回数を調査している。この調査をもとに、普天間飛行場の軍用機離着陸回数を年別に計算したものが下の表である。普天間飛行場における航空機の離着陸回数の増加傾向が鮮明だ。

普天間飛行場の外来機の離着陸回数が増加している理由のひとつは、今年初めに嘉手納基地の二本の滑走路のうち一本が修理されることになったことだ。しかし、外来機のうち戦闘機F35や空中給油機KC130、輸送機C130Jなどは、嘉手納基地の滑走路が修理される前から普天間飛行場の離着陸回数が増加していた。

さらに、より重要な事実として、普天間飛行場の常駐機の離着陸回数が増加していることが挙げられよう。例えば、常駐機のMV22オスプレイは平成29年度の2300回から平成30年度の2952回に、CH53Eは平成29年度の2829回から平成30年度の3214回に、回数が増えている。

このような普天間飛行場使用の増加の背景には何があるのか。本稿では、その背景を探るために、米海兵隊の新戦略を検討する。後述するように、今日、海兵隊は、新たな戦略環境の出現に対し、自分たちの役割を再定義しようとしている。結論から言えば、そのような海兵隊の戦略こそが、米軍基地が集中する沖縄に大きな影響を及ぼしているのである。

周知のように、沖縄には在日米軍の兵力と米軍専用施設の7割が集中している。そして、沖縄にいる米軍の面積の約7割(約1305ha)、兵力の約6割(約1万5000人)を占めているのが海兵隊である(沖縄県『沖縄の米軍及び自衛隊基地』令和元年)。沖縄の米軍基地をめぐる問題を理解する上で、海兵隊を理解することが不可欠なゆえんだ。

米海兵隊の兵力は約19万人で、陸軍約48万人、海軍約34万人、空軍約33万人の米軍の中では最も小規模である。海兵隊の大きな特徴は、司令部・陸上部隊・航空部隊・補給部隊が一体となって運用される海兵空地任務部隊(MAGTF)という組織形態で活動すること。紛争や危機の規模に応じ、組織の規模を柔軟に変化させて迅速に対処する。具体的には、戦争などに対応する海兵遠征軍(MEF)は最大9万人規模、中規模の紛争に対応する海兵遠征旅団(MEB)最大2万人規模、自然災害や小規模の危機に対応する海兵遠征部隊(MEU)は2200人規模である。

米海兵隊は三つのMEFを有しているが、そのひとつである第3海兵遠征軍(ⅢMEF)が沖縄を拠点としている。ほかの二つのMEFが米本国を拠点にしていることを踏まえれば、海兵隊にとって沖縄がいかに重要な場所かがわかるだろう。

防衛省は米海兵隊が沖縄に駐留していることについて、「地理的優位性を有する沖縄において、優れた即応性・機動性を持ち、武力紛争から自然災害に至るまで、多種多様な広範な任務に対応可能な米海兵隊が駐留することは、わが国のみならず、東アジア地域の平和や安全の確保のために重要な役割を果たしている」と説明する(『防衛白書 2018年』)。ただし、その役割や規模から、海兵隊が沖縄に駐留する必要性を疑問視する専門家もいる。

イメージ映像 Curioso/shutterstock.com

イメージ映像 Curioso/shutterstock.comもっとも朝鮮戦争以降、海兵隊は水陸両用作戦を実施していない。ジャングルで敵のゲリラ部隊と戦ったベトナム戦争の後、海兵隊不要論が再び米国内で台頭するが、1970年代後半、海兵隊は世界中のあらゆる危機に迅速に対応するグローバルな即応部隊として、自分たちの存在意義を再定義。その際、MAGTFを中心とする組織編制となった。

冷戦終結でソ連が崩壊すると、またもや海兵隊不要論が湧き起こったが、海兵隊は、海での米軍の優位を前提に、不安定な沿岸地域の安定させるため、海軍と連携して海から沿岸地域への作戦を実施することで、自らの役割を再定義する。冷戦後の海兵隊にとっては、災害救助や人道支援、同盟国やパートナー国との演習、さらにはテロとの戦いが重要な任務となった。

米海兵隊の歴史は、国内の批判、不要論と、それを乗り越えるための役割の再定義の繰り返しであった。経営学の大家である野中郁次郎氏が述べるように、米海兵隊は「存続の危機に直面するたびに、新しい使命と戦略・戦術の概念を生み出し、実戦を通じて進化してきた」のである(野中郁次郎『知的機動力の本質』、中央公論新社、2017年、41ページ)。

海兵隊は今、歴史的に大きな転換点を迎えようとしている。背景にあるのが、中国やロシアといった大国が台頭、米国主導の既存の国際秩序に挑戦し、「戦略的競争」と呼ばれる状況が出現していることである。

太平洋地域の米軍にとって最大の脅威は、中国による接近阻止・領域拒否(A2AD)能力の向上である。中国軍は、西太平洋に配備された米軍の基地や空母を狙うミサイルなどの能力を強化することで、日本列島から沖縄、台湾、フィリピンにかけての「第一列島線」から中国本土のあいだに米軍を進入させないようにするとともに、伊豆諸島から小笠原諸島、グアムにかけての「第二列島線」の外側へ米軍を後退させようとしているといわれる。

2019年の米国防総省によるリポートによれば、中国軍は、短距離弾道ミサイルを750~1500発、準中距離弾道ミサイルを150~450発、対地巡航ミサイルを270~540発を配備し、グアムを射程に入れる中距離ミサイルも実戦配備している。そのため、嘉手納基地などの沖縄の米軍基地、横須賀など日本本土の米軍基地は、中国のミサイルに対し軍事的に脆弱(ぜいじゃく)になっている。

米軍にとって、特に海と空での優位を前提とする西太平洋の戦略環境が大きく変わろうとしている。中国軍に対抗するため、当初は「エア・シー・バトル」構想に見られるように、空軍や海軍の役割が重視された。しかし、中国のA2AD能力の急速な向上や、米中全面戦争への懸念、米軍内部の予算をめぐる争いといった背景から、近年はむしろ陸軍や海兵隊といった陸上部隊を前方に配備する重要性が強調されつつある(村野将「米国の対中戦略の展望と課題」『海外事情』2016年5月)。

なお、陸軍は2017年に海兵隊とともに「マルチ・ドメイン・バトル」を発表した。陸・海・空・宇宙・サイバーといったあらゆる領域でいっせいに敵を攻撃し「一時的な優位の窓」を作り出すという作戦構想だ。この構想は、2018年に「マルチ・ドメイン・オペレーション」と名称変更され、陸軍だけの作戦構想となっている。

Zbitnev/shutterstock.com

Zbitnev/shutterstock.com中国軍のA2AD能力に対抗するべく、近年、海兵隊が追求している新たな作戦構想が、「Littoral Operations in Contested Environment」(LOCE:「対立的な環境における沿岸作戦」)と「Expeditionary Advanced Base Operations」(EABO:「遠征による前方基地作戦」)である。

LOCEは、海軍と海兵隊が連携して厳しい環境下で沿岸を占拠し、制海権を確保するという構想。EABOは、LOCEの下位概念とされ、分散された小規模の部隊で、要衝となる地点を一時的に占拠し、ミサイルやセンサーを配備したり、戦闘機の出撃拠点や給油拠点にすることで、潜在敵国の海洋進出を阻止したり米軍の制海権を確保したりするというものだ。ちなみにEABOは、今年発表された国防総省の「インド太平洋安全保障リポート」でも、海軍と海兵隊の新たな作戦構想として紹介された。

海兵隊によれば、EABOは潜在的な敵に対して「海上阻止の形勢を逆転させる(turn the sea denial table)」ことを目的とする。これまで中国軍は、強力なA2AD能力によって米軍やその同盟国を抑止しながら、南シナ海の埋め立て・軍事基地化など現状を少しずつ変更するという「既成事実化」戦術を取ってきた。これに対し、海兵隊は中国の海上進出を阻止し、「既成事実化」を抑止することを目指すという。

注目すべきは、バーガー海兵隊総司令官が、敵は「我々の前方の固定された脆弱な基地を標的にすることを意図」しているのに対し、EABOは「集中した、脆弱な、そして費用のかかる前方のインフラやプラットフォームに依存しない新しい遠征型の海軍力の構造を発展させる」と述べていることである。つまり海兵隊は、固定された基地や集中された兵力配備に依存するのではなく、分散され柔軟な形の兵力配備を重視している。

同様に、バーガー司令官は、海兵隊の移動手段である強襲揚陸艦についても、敵のミサイル能力に対し、「我々の兵力を数個の巨大な艦船に集中させ続けるのは非論理的」だとして、「より小さく、より殺傷力のある」艦隊が必要だと主張している。

バーガー総司令官が「EABOは水陸両用作戦と同義」と述べるように、海兵隊は再び水陸両用作戦を重視しようとしているが、今日的な特徴を挙げるとすれば、それは高度な技術の活用である。

ひとつは、HIMARS(高機動ロケット砲システム)と呼ばれる、移動可能な対艦ミサイルや防空ミサイルを海兵隊が装備することが重視されていること。さらに、分散された部隊の指揮・管理を統合するために衛星を活用することや、F35がセンサーで敵の配置についてのデータを収集して、これをもとに地上から長距離ミサイルで敵を攻撃するといった通信ネットワークが重視されている。くわえて、敵のミサイルの射程内にあって、ドローンや無人艦船によって敵を攻撃するという無人システムの活用も想定されている(Marine Corps Times, August 21, Breaking Defense, August 22など)。

米海兵隊のCH53Eと普天間飛行場=2017年10月18日、沖縄県宜野湾市

米海兵隊のCH53Eと普天間飛行場=2017年10月18日、沖縄県宜野湾市こうした海兵隊の新作戦構想において、沖縄に駐留する海兵隊は重視されているといってよい。バーガー海兵隊総司令官によれば、沖縄に配備されているⅢMEFは、敵の兵器システムの脅威の射程内にありながら、敵に対抗し、海軍の作戦を支援するための、「我々の主要な努力の焦点(focus-of-effort)」だという。

また、沖縄を拠点としながら、ⅢMEFの下でアジア太平洋地域を巡回する第31海兵遠征部隊(31MEU)についてブローディ司令官は、「もし太平洋で紛争が起これば、第31MEUが第一陣になるだろうし、島の奪還というEABOコンセプトを使用するだろう。」と述べている(USNI News April 23, 2019)。

そのため沖縄の海兵隊は、EABOの能力を向上させるために訓練に努めている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください