原発、いじめ、街並み、認知症……すべてを「いのち」の視点から見る

2019年09月08日

世田谷区長の保坂展人さん(左)と批評家の若松英輔さん=2019年8月22日、東京・九段下

世田谷区長の保坂展人さん(左)と批評家の若松英輔さん=2019年8月22日、東京・九段下

世田谷区長就任から8年半。保坂展人の世田谷改革は顕著な実績を上げ、全国から注目を集める。近年は中央政界からも熱い視線を送られ、野党再編のキーマンとしても名前が上がる。保坂とは、一体いかなる政治家なのか。気鋭の批評家・若松英輔が、その根っこにある思想と世界観に迫る。

保坂展人(ほさか・のぶと) 東京都世田谷区長 ジャーナリスト

教育問題などを中心にジャーナリストとして活躍し、衆議院議員を3期11年務める。2011年4月より世田谷区長(現在3期目)

若松英輔(わかまつ・えいすけ) 批評家 随筆家

東京工業大学リベラルアーツ教育研究院教授。主な著作『井筒俊彦』、『イエス伝』、『詩集 見えない涙』など

若松 今回お会いするにあたって、保坂さんがこれまでに書かれた本――政治家になる以前のものを含んで――を何冊か読ませていただいたのですが、読みながら自然と「いのち」という言葉が思い浮かんできました。

人間には体と心、そして「いのち」があると思うのです。むしろ、「いのち」が体と心を包んでいる、という方がよいのかもしれません。漢字の「命」ですと身体的な意味での生命現象を感じます。それですと体との区別がうまくいきません。

ここでの「いのち」は、もう少し働きが大きく、豊かなものです。多くの人は体のこと、心のことは考えても、「いのち」のことにまでは考えが及ばない。体と心をつないでいる何かを見逃している。

保坂さんは、政治家になる以前から、原発のことにしても、いじめ問題にしても、体や心を超えた「いのちの次元」のことをずっとおやりになってきた気がするのです。

ご自身が本の中で「いのち」という言葉を使われているわけではないのですが、保坂さんの実践を一言でいうとしたら「いのちの政治学」といえるのではないかと思ったのです。

保坂 「いのち」という言葉で思い出すのは、教育ジャーナリストとして活動していたときのことです。

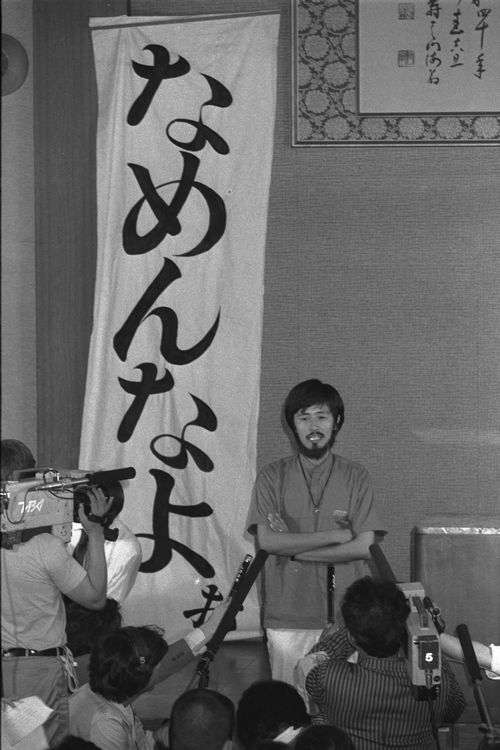

高校受験の内申書に「全共闘」と書かれたため不合格となったとして、東京都千代田区立麹町中学の卒業生の保坂展人さんが、東京都と千代田区に損害賠償を求めた裁判で、東京高裁は「内申書に何をどの程度記載するかは中学校校長の裁量」と、校長の裁量権を広く認めて原告勝訴の一審判決を取り消し、請求を棄却する判決を言い渡した。写真は、判決後の支援集会で語る保坂さん=1982年5月19日、東京・霞が関

高校受験の内申書に「全共闘」と書かれたため不合格となったとして、東京都千代田区立麹町中学の卒業生の保坂展人さんが、東京都と千代田区に損害賠償を求めた裁判で、東京高裁は「内申書に何をどの程度記載するかは中学校校長の裁量」と、校長の裁量権を広く認めて原告勝訴の一審判決を取り消し、請求を棄却する判決を言い渡した。写真は、判決後の支援集会で語る保坂さん=1982年5月19日、東京・霞が関10代のときに、いわば学校からの圧力に相当に揺さぶられたわけですが、それが後になって思わぬ形でいきてくることになりました。

というのは、1980年前後に中学校や高校での校内暴力が社会問題化したとき、子どもたちはなぜ反抗するのか、暴れるのかといったことを論じた本がたくさん出版されたんですね。しかしそれは親や教師の側から書かれたものばかりで、当の子どもたちがどう考えているのかを取材したジャーナリストは、まったくいなかった。

その中で私は、校内暴力事件を起こした子や、暴走族文化に影響を受けて突っ張っているような子たちのところへ行って、徹夜で話を聞いたりして、ルポを書くようになります。理由は違えど、学校からつまみ出され、排除されたという経験が共通しているからか、あまり反発されることはなかったし、私自身も抵抗なく話を聞くことができました。

そうして子どもたちの目線で書いたレポートや記事は雑誌に掲載され、10代の子たちの大きな共感を呼びました。読者の99%が10代という、「ジュニアジャーナリズム」ともいえる新しい分野を切り開くことになったのです。

さらに、1986年の2月には鹿川裕史くん事件が起こります。

若松 東京都中野区の中学2年生だった鹿川裕史くんが、学校で「お葬式ごっこ」などの壮絶ないじめを受けた末に、自殺してしまった事件ですね。

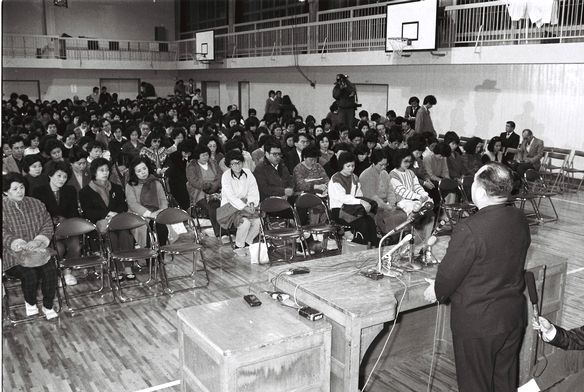

鹿川裕史君のいじめによる自殺で開かれた緊急父母会で父母にわびる校長=1986年2月3日、東京都中野区の中野富士見中

鹿川裕史君のいじめによる自殺で開かれた緊急父母会で父母にわびる校長=1986年2月3日、東京都中野区の中野富士見中保坂 彼は亡くなる直前に書店で3冊の本を買っていて、実はそのうちの1冊が僕の著書だったのです。それを報道で知って、衝撃と共に悔しい思いがしました。なぜなら、彼が最後に買って持っていた本に私が書いたのは、「学校に行くのがつらかったら、休んでいいんだよ、逃げていいんだよ」ということだったから。今では文部科学省ですらそういうことを言うようになりましたが、当時は誰も言っていなかった。「いのちを学校に行くことと引き替えにしないで」という思いで書いた本だったのです。

でも、鹿川くんがその本を買ったのは亡くなる1時間前だったので、おそらくは読む時間はなかっただろうと思います。それがとても悔しかったし、彼が何かを私に訴えかけてきたような気がして仕方なかった。

それで、鹿川くんの遺族を訪ねてお話を聞き、当時180万部の部数を誇っていた雑誌『明星』の付録という形で、改めて「死んではいけない」というメッセージを込めたハンドブックをつくりました。

それを機に、いじめなどで苦しんでいる子どもたちからたくさんの手紙をもらうようになりました。後で、たまたま街で会った若い人に「あのハンドブックのおかげで死ぬのを思いとどまりました」と声をかけられたことも何度もあります。

その後も、いじめによる自殺などの事件について執筆や講演を続けるとともに、イギリスの「いじめホットライン」である「チャイルドライン」を取材して日本に紹介したりもしました。

そうした、まさに「いのち」を守ろうと奔走した経験が、私の一番の原点になっています。「いのちの政治学」を感じていただけたとしたら、だからかもしれません。

若松 「いのちの政治学」と感じたのは、もちろん内容もそうなのですが、それを語る保坂さんの言葉の一つひとつが、「いのち」から発せられる言葉だと感じました。

頭から発した言葉は相手の頭に届きます。心から出た言葉は心に、そして「いのち」から出た言葉は、「いのち」に届くと思うのです。「いのち」から言葉を発したことのない人は、人が「いのち」から発した言葉を受け取ることがむずかしいかもしれない。

世田谷区長としての日々を綴った本『88万人のコミュニティデザイン』の中に、「言葉」について書かれたこんな一節がありました。

(10代の終わりごろ)喫茶店の片隅に座っては、2時間も3時間もかけて、なんとか数行の文章をつづるということを繰り返していました。安物のボールペンを握りしめ、筆圧の強い文字を刻みつけるようにノートに書きつけていたのです。私が探していたのは、誰からの借り物でもない自分の「言葉」であり、「文章」でした。「何とか自分のものにしたい」と追っても追っても、手の中につかむことは至難の業でした。

何気なく書かれていますが、誰にでもできることではないと思います。まさに「いのち」の言葉に出会おうとする現場です。当時、どのような思いがあったのでしょうか。

保坂 私は、全共闘世代より少し下の、いわゆる「遅れてきた世代」です。同世代の中では少数派だったと思いますが、政治的なことに関心をもって、中学生のころから社会運動に参加したりしていました。

しかし1970年代半ばになると、上の世代が中心となった学生運動は急速に終焉に向かっていきます。一部では連合赤軍事件のようなリンチ殺人やセクト間の内ゲバも起こり、学生たちは多くが運動を離れてサラリーマンになっていきました。

連合赤軍のリンチ殺人事件で榛名山と妙義山の中間地点の群馬県倉淵村水沼で遺体が発見された=1972年3月12日

連合赤軍のリンチ殺人事件で榛名山と妙義山の中間地点の群馬県倉淵村水沼で遺体が発見された=1972年3月12日今ある日常をよりよくするために社会運動という波に乗ったつもりが、実はそれが、仲間同士で殺し合うという悪しき結果を生んでしまった。この運動の延長に開けてくる未来は何もないと分かって、出口のない暗闇にいるような気持ちになったのです。

そのときに、借り物ではない自分の「言葉」が欲しいと強く感じたのは、中国の作家・魯迅の雑感文(随筆)を読んだことが大きなきっかけでした。

中でも衝撃的だったのが「厦門にて」という雑感文です。魯迅が欄干にもたれて、「暗澹たる中国の未来」を思案していると、ブーンと一匹の蚊が飛んでくる。この蚊を手で払っているうちに「中国の未来」よりも、「蚊の行方」の方が重大な関心事になっていた……という内容なのですが、「身体と思想が同居している人間」を感じて、非常に心に刺さりました。

私も、自分の内側から表出してくる「言葉」を探したい。そう思ったのです。

若松 そして、先ほど引用した「喫茶店の片隅に……」ということをされるわけですね。

保坂 喫茶店でボールペンを握ってはみるものの、2~3行書いては「これはダメだ」と消す、その繰り返しでした。新聞やミニコミづくりで文章を書くのは慣れていたけれど、改めて書こうとすると、自分で考えたと思っていたこともみんな、人からの借り物に過ぎなかったことに気づかされる。その中で、何時間もかけてやっと数行、「これは自分の言葉ではないか」と思えるフレーズが見えてくるんです。

その後、21歳のときに月刊『宝島』という雑誌でミュージシャンの喜納昌吉さんに関する特集記事を任され、それがジャーナリストとしての最初の本格的な仕事になりました。喜納さんと3ヵ月くらい行動をともにして、そこで起こったことを100ページくらいのレポートにまとめたのですが、このときは面白いようにペンが動いて、1週間くらいで書けてしまった。それは、「書けない」自分と向き合って、格闘した経験があったからこそだと思います。

若松 一方で、「いのち」から発せられる言葉は、しばしば言語にならない、叫びやうめきであったり、涙であったりすることもしばしばある。そして、そういうもう一つの「言葉」を今の社会は無視し続けてきた。保坂さんは、そこに向き合い、すくい上げるということを、ぶれずに続けておられるように思います。

たとえば、「環境都市」と呼ばれるポートランドの環境政策と重ねて、ご自身が掲げてこられた「脱原発」についてふれられたくだりがあります。原発事故というのはまさに人の「いのち」を脅かすものでした。

ですから「放射線量がこのくらいだから大丈夫ですよ」と数値を出されただけでは安心できない。それだけだと心理的な問題を解決したに過ぎません。生活全体と未来を見据えた言葉と態度で、「いのち」を守る、という姿勢を示さなくてはならないのだと思うんです。

保坂さんは脱原発だけではなくさまざまな場面で、共同体のリーダーとして身体、心はもちろん、「いのち」を守る。誰も見捨てない、と態度を示してこられた。これは、類例が決して多くない政治的実践だと感じています。

保坂 ポートランドへの旅では、本当にさまざまなことを考えさせられました。

ポートランドの環境政策を主導したのは、1966年にオレゴン州知事になった元ジャーナリスト、トム・マッコール氏です。彼は就任後、オレゴン州の海岸線をすべて州有化するという驚くべき政策実行に乗り出しました。

きっかけは、ある民間ディベロッパーがオレゴン州の海岸線をプライベートビーチにするため柵で囲ってしまったことに対し、住民から抗議の声が上がったことです。海岸は誰のものなのか。私たちみんなのものではないのか──それに対してマッコール知事は、「そのとおりだ」と応え、翌年には海岸線を開発から守る「オレゴン州海岸保護法」という州法を成立させてしまうのです。

さらにマッコール知事は、やはり住民の働きかけを受け、ポートランドの街の中心を流れるウィラメット川沿いにあった高速道路の撤去計画も進めました。本来なら街でもっとも心地よい場所であるはずのウォーターフロントは、市民が自由に使える場でなくてはならないと考えたからです。現在、その高速道路の跡地はとても気持ちのいい公園になっています。

海岸線やウォーターフロントといった土地や自然は、私有されたり、一部の使用者に独占されるべきではなく、公共の財産として確保されるべき。そうしたマッコール知事の考え方は、自然に対する強い畏敬の念を抱くアメリカ先住民の信仰や文化と重なるもののように思います。

1980年代後半に、喜納昌吉さんのご縁で、アイヌの人々を沖縄の万座毛(恩納村)に招いて、金環日食を見ながらともに平和を祈るというイベントをプロデュースしたことがあるのですが、アイヌの人々や沖縄の人々の自然観にも、やはり共通するものを感じたことを思い出しました。

若松 「土地は、自然は、誰のものなのか」──。この問いかけとまったく同じことをローマ教皇フランシスコが『回勅 ラウダート・シ』で問題にしています。

「回勅」とは、ローマ教皇が全世界のカトリック教会全体にむけて発せられる最も重要な公文書です。自然との共生、そして「いのち」を守るということは、最重要の課題の一つとして認識しています。

この回勅に、現代がこれほど困難な時代になってしまったのは、人間が土地を自分たちの専有物だと考えたからだ、という話が出てくるのです。

土地の問題は人間だけでなく、あらゆる生き物と深く関係している。しかし、あるときから人間は──それも、きわめて少数の人々が自分の「所有物」だと考え、経済価値に交換しはじめた。その矛盾が、環境問題や経済格差など、今世界を苦しめている様々な問題の原点にあるのではないか、というわけです。

教皇は「大地に対する(人間の)責任」を考え直さなくてはならないと述べています。非常に重要な考え方だと思います。

若松 もう一つ、『〈暮らしやすさ〉の都市戦略』の中で印象的だったのが、ポートランドの中心市街地の「再生」について書かれたくだりです。かつて産業の中心だった重工業が衰退し、ゴーストタウンのようになっていたエリアが、建物のリノベーションや公園・交通機関の整備などの取り組みの末に、見事に「再生」していった。むしろ「新生」というべきかもしれません。

今、日本の都市もさまざまな問題に直面していますが、どんなに荒廃した場所でもよみがえっていける、単なる「改善」ではなくて「新生」できる、という指摘はとても新鮮でした。

都市だけではありません。学校や企業や役所などについても、私たちは既存の組織が硬直化してうまく機能しなくなっていると思いながらも、どこかでそれは変えられないと思っているのではないでしょうか。

でも、たとえば世田谷区では今年、不登校になった子どもたちなどを受け入れる公設民営のフリースクールをスタートさせました。まだ開設から半年ほどですが、すでに「通いはじめて、うちの子どもが見違えるように変わりました」と何度も声をかけてもらっています。変えようとすれば、変えることは可能なのです。

特に1990年代以降、この国でずっと続いてきたのは「欲望の解放」だったと思います。弱いところからできるだけ搾り取って儲けるために、人は使い捨て、持続可能性や他人に対する思いやりなんてことは考えず、ただこの瞬間だけがよければいいという風潮が広がり続けてきた。その結果として、日本社会はここまで落ちてきてしまったんだと思うのです。

それに対して危機感を抱きながらも、もう無理なのかなという絶望を感じている人も少なくないでしょう。しかし、行政の立場になってみて、ほんの少し何か仕組みを変えるだけでも、人の毎日は大きく変わってくるんだということを実感しています。

若松 外見上は、「ほんの少し」のことなんですよね。ただ、それはおそらく、ただ体だけ、心だけではない「いのち」の次元にふれる本質的な変化だからこそ、何かを大きく動かすことができた、ということだと思うのです。

保坂 今、世田谷で取り組もうとしている「変化」として、認知症についての条例づくりがあります。世田谷区民90万人の中には、認知症の方が2万3000人いると判定されているんです。

認知症というのは、至近の記憶はすぐ飛んでしまうけれど、中長期的な記憶は非常にしっかりしていて、会話もちゃんと成り立つという人も多い。その人が病気になるまでに築いてきた生き方や人格、それに基づくプライドややさしさといったものは、当然ながら変わらず存在しているわけです。

それなのに、かつて「痴呆症」といわれたことからも分かるように、「何を言ってもどうせ分からないから」というような、差別的な扱いを受ける患者さんも少なくなかった。そこをきっちり、行政の名において切り替える人権宣言のような条例をつくりたいと考えているんです。実際に家族を介護してきた人、訪問介護の仕事をしている人、そして認知症の当事者など、さまざまな立場の人が集まって話し合っているところです。

認知症などの病気だけではなく、たとえば不登校や引きこもりといった苦しみもまた、紛れもなく人の生きざまの一部です。けれどこれまでの社会は、そういう「見たくない部分」を、まるでホッチキスで封印し「なかったこと」にしてきたようなところがあったのではないでしょうか。

認知症になったら人生は終わり、引きこもりの人はきっと何か事件を起こすに違いない……そんなふうに決めつけて排除していく社会が、多くの人の生きづらさをつくり出している。先ほどの言葉でいうならば、どうやって人の再生の回路、よみがえりの回路をつくっていくかというのが、今後一番力を入れていきたい部分ですね。

若松 一度社会生活のレールを外れてしまったら、もうよみがえることはできない。むしろ、社会の負担にすらなる、という考え方が、これまで私たちの社会を覆ってきました。

それを「仕方ないことだ」と考える世界観と、「変えることできる」また、どんな状態であれ、誰かを社会から押しだすようなことはあってはならない、という世界観には、絶対的な隔たりがあります。

保坂さんのお話からは、人間は変わっていける、よみがえっていけると、いう世界観を強く感じるのですが、それはいじめに苦しむ子どもたちなど、「弱い」「生きづらい」人たちとずっと接してこられた経験があるからなのではないかと感じました。

保坂 以前、長崎県の佐世保市で、小学生の女の子が給食時間中に、カッターナイフで同級生を殺害するという、非常に痛ましい事件がありました(2004年佐世保女児殺人事件)。そこの小学校を訪ねて教員たちの話を聞いたことがあるのですが、一つ違和感があったのが「事件後、専門家であるスクールカウンセラーを置き、心の問題はそのカウンセラーに任せています」と言っていたことでした。

だって、子どものことを一番よく知っているのは教員のはずでしょう。いくら専門家と言っても、それまでの子どもたちのことを何も知らない人に「任せた」としてしまっていいのでしょうか。ここでもまた、見たくないことをホッチキスでとめて「なかったこと」にしてしまうような姿勢を感じました。

若松 子どもの体を「見る」専門家、心を「見る」専門家がいるだけでは不十分です。もし、誰も「いのち」を見ていなければ、結果的に「いのち」が失われることになってしまうかもしれない。「いのち」に危機を抱えた子どもがいる。「いのち」の感覚がないと、彼、彼女らの行き場もなくなっていることに、大人も気がつくことができなくなってしまうように思うのです。

保坂 学校のみならず、今の社会はさまざまな場面で分業化、細分化が進みすぎて、その人のことをまるごと受け止めてコミュニケーションすることが難しくなっている気がします。人間同士の関係でも、同じ専門分野、同じ考え方の人とだけつながっているということが増えているのではないでしょうか。

若松 この問題は、子どもの周辺だけではなく、あらゆる人が直面している問題ですね。

保坂 それを乗り越えるためには、身近な生活エリアの中にさまざまな機能を集中させていくことが必要だと感じています。

社会福祉においても、通常の福祉保健行政では、次のように分かれています。知的障害、身体障害、発達障害、高齢介護、精神障害など、それぞれ専門のチームがあって、どのチームも専門業務として成立して、他の領域のことにはほとんどタッチしないという仕組みになっているんですね。

たとえば今、一番ニーズが高いのは高齢介護なんですが、あるおじいさんが腰が痛くて動けないというので、行政から委託を受けた地域包括センターの担当職員が、必要な介護を相談するために家庭訪問したとします。おばあさんとの打ち合わせを終えて帰ろうとしたときに、ちらっと息子さんの姿を見かけた。どうやら仕事も何もしていないようだし、ちょっと精神的に疲れている感じもする……。

しかし、息子さんのことは「高齢介護」の範疇からは外れているので、職員はそれ以上、立ち入ることもなく、そのことを報告書には書きません。センターに戻ってからも誰に連絡するでもなく、そのまま忘れられて終わりになってしまうんです。

そこで世田谷区では、28地区の区の「まちづくりセンター」に高齢介護の窓口となる「あんしんすこやかセンター」(地域包括支援センター)と社会福祉協議会の事務局を一か所に集めて「福祉の相談窓口」を設け、そこに介護関係だけではないさまざまな情報が集約されてくる仕組みをつくりました。

それによって、最初に訪問したケアマネジャーが息子さんの存在に気づいたら、とりあえずおばあさんに話を聞いてみる。そうしたら、「息子が時々怒鳴ったりして怖い、精神科にかかったほうがいいとも思うけれど、怖くて言い出せない」という。それをセンターに戻って報告・共有したら、今度は保健師が息子さんのことについて相談するために改めて訪問する。そういう流れができてきたんです。

保坂 「福祉の相談窓口」への情報集約を進めたことで、他にもいい変化が起こってきました。

地域には、以前は大企業の重役だったとか国家公務員だったとか、いわば「功成り名を遂げた」後にリタイアされた方がたくさんいらっしゃいます。その中には、仕事以外に何をしていいのか分からないというので、時間をもてあましている方も少なくありません。

特に男性が多いのですが、まだ身体もお元気だし、スキルや経験もたっぷりある、この「社会資源」を地域に引っ張りだそうということで、社会福祉協議会のコーディネーターが「郷土史研究会」や「映画会」、「地区活動入門講座」など年配の男性が参加しやすいイベントをいろいろ企画した。そして、1回でも参加してくれた方にはさらに声をかけて、「チーム」化して次の企画や取り組みにかかわってもらえるようにしていったんです。

結果、さまざまな方がステーションに出入りしてくれるようになっていて、現役時代は外交官だったという方が、地域の英語教室の先生を務めてくれていたりする。子どもたち向けの企画にもどんどん参加してくれています。そんなふうにいろんなことをやれる力のある人たちを、退屈で不機嫌な顔にさせておくのは、もったいないじゃないですか。

若松英輔さん=2019年8月22日、東京・九段下

若松英輔さん=2019年8月22日、東京・九段下最近、ヘイトスピーチや歴史修正主義的な言説をネット上に書き込んだりする、いわゆる「ネトウヨ」に高齢者が増えていることが指摘されています。こうした現象も、日常の中の「居場所のなさ」が、遠因になっているのではないかと思うのです。

「ヘイト」に関する書き込みの底には、やり場のない怒りがあります。怒りは、刹那的な活力になる。これを「よい」ことだと思い込むことができれば、世の中に居場所がなくても、自分の存在意義を感じることができるかもしれない。

それに対して「あなたたちは間違っているから改めてください」と言うだけでは変わらない。人は、変われと言われても変われない。

変わるには「場」が必要です。おっしゃるように本当の意味での「居場所」をつくっていくことが、非常に大切になっていると思います。

若松 ご著書を読んでいて、政治家の本としては希有なほど、「やりたいこと」だけではなく「やってきたこと」が多く記されているのも印象に残りました。世田谷区の人口は90万人強。もっと人口の少ない県もあります。そうした規模で、こうした具体的な変化が起こせることをとても心強く感じました。

保坂 その一つが、2015年11月に開始した、同性カップルのパートナーシップ制度ですね。

よく「パートナーシップ証明書」といわれるのですが、正確には世田谷区が出しているのは「証明書」ではありません。最初に制度をつくろうとして法務担当の部門に相談すると、そもそも「パートナーシップを証明する」ための法律がないので、その証明書を行政が出すことはできないといわれたんです。

一方で、同性カップルの方たちからは、形にはこだわらず何でもいいのでとにかく区としての証明書を出してほしい、という声をたくさん聞いていました。

そこで、その両方をすりあわせて、カップルのお2人に「私たちは愛し合っていて、ともに人生を分かち合っていきます」という宣誓書を書いて区に提出してもらい、それを「たしかに受け取りました」という受領証明証を出すことにしたわけです。

法的にはそんなものに何の価値があるんだということになるのかもしれませんが、実際に変化は起こっていて、この制度を利用した第一号の女性カップルのお1人が重い病気で入院されたとき、パートナーの方は、それまで「家族以外はダメ」といわれて病室に入れなかったのが、制度ができてからは付き添いが認められるようになった。しかも、証明証を示すまでもなく「どうぞ」と入れてもらえたそうで、大きな変化だと思います。携帯電話や旅行会社の「家族割」も適用されるようになった。

さらに、スタート時点では他に同じような制度を設けているのは世田谷区と同じ日に認証制度を始めた渋谷区だけだったのですが、4年近く経った今は全国で20以上の自治体に広がっていて、それらの自治体の人口を合計すると1783万人となりました。つまり、日本の人口の1割以上にまでこの制度が広がったわけで、社会全体を変えていくきっかけをつくれたと、十分にいえるのではないかと思っています。

世田谷区長の保坂展人さん(左)と批評家の若松英輔さん=2019年8月22日、東京・九段下

世田谷区長の保坂展人さん(左)と批評家の若松英輔さん=2019年8月22日、東京・九段下若松 キリスト教徒にとっては――私もカトリックですが――戸籍がどうであれ、教会で挙式することが「結婚」です。法的、一般社会的には通用しなかったとしても、キリスト教徒の間では挙式さえ済んでいれば、正式な「結婚」として扱われる。パートナーシップ制度の話を聞いたとき、それと同じようなことが宗教ではなく、行政を通じて実現できるんだと驚きました。

今、日本という国の政治は、本当の意味での「人間の生活」を見失っている気がしています。一人ひとりの生活を見ないままさまざまなことが決められている。人々が抱える苦しみも悲しみも、まったく顧みられることはない。

一方で、世田谷区のように地域レベルでは、「人間の生活」と向き合った政治が、たしかに動きはじめている。このことの意味を、もっと真摯に見ていく必要があると思います。たしかに実践することの意味、実践されたことの意味です。

保坂 まちづくりにおいてもっとも重要なのは、「どんな街の姿を到達点にしたいのか」ということだと思います。高層ビルがたくさん建って、どんどんお金が入ってくるような街にしたいのか、それとは違うところに価値を見出すのか。

私は、道を歩いている人がみんな幸せそうな表情でいて、誰かが誰かに道を尋ねたらそこからおしゃべりが始まるような雰囲気の街が「住みやすい」街だと思っているし、そういう街をつくりたいと考えています。かつては日本の多くの街にそうした住みやすさがあったはずなのに、経済指数では表れてこない部分だけに、時代とともにどんどん失われていってしまった。それを取り戻したいと考えています。

若松 現代社会は、すべての結果を数値で表現することが当たり前になっているし、私たちもそれに慣れてしまっています。正しいということは、数値化できると考えている人もいるかもしれません。

本来、人の生活の中には、数値化できない、量ではなくて質を見るべき大切なものもあるはずなのに、その部分はずっと見捨てられてきました。「量的」なものには代わりがあります。しかし、「質的」であるとは世界に一つだけしかないものということです。そのもっとも典型的なものが、人の「いのち」です。これが見捨てられてきたということだと思います。

そろそろ私たちは、体や心のことだけでなく、「いのち」の次元を見つめる姿勢を取り戻さなくてはならない。そうでなければ、この社会が根底から壊れていってしまうところまで来ている気がします。その意味で、保坂さんが実践されている「いのちの政治学」は、今、本当にこの国に必要なものだと思うのです。

「論座」で執筆中の保坂展人さんのtwitterフォロワーが8万人を超えようとしています。10月8日19時から「LOFT9 Shibuya」(渋谷駅徒歩3分)で記念イベントを開催します。「論座」で執筆中の政治学者・中島岳志さんもゲストで登壇します。主催・問い合わせは「保坂展人と元気印の会」(03-6379-2107)へ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください