れいわ新選組を支持するのはどういう人か?自民支持・不支持を分けるものは?

2019年09月10日

AlexLMX/shutterstock.com

AlexLMX/shutterstock.com立憲民主党と国民民主党が衆参両院で統一会派を組みました。残る無所属の人びとの今後の身の振り方も注目されますが、7月の参院選の結果を踏まえ、まずは国会で協働しつつ次期衆院選での現実的な戦い方を考えているものと思われます。

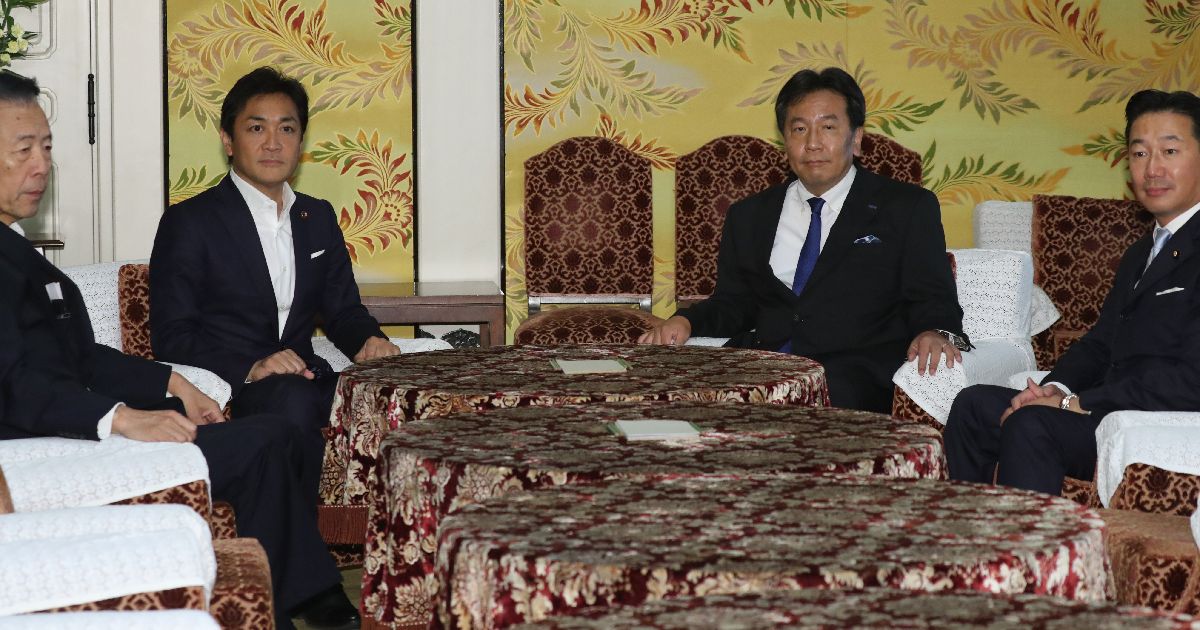

統一会派結成へ会談に臨む立憲民主党の枝野幸男代表(右から2人目)と国民民主党の玉木雄一郎代表(左から2人目)=2019年8月20日、国会内

統一会派結成へ会談に臨む立憲民主党の枝野幸男代表(右から2人目)と国民民主党の玉木雄一郎代表(左から2人目)=2019年8月20日、国会内

参院選前は情勢報道がかまびすしく、選挙後には政党の勝ち負けや政局報道が盛んになる。こういう時だからこそ、冷静に政党と日本人を分析してみたい。本稿が取り上げるテーマは二つ。ひとつは、れいわ新選組に投票した人は一体どのような人たちであり、何が動機だったのかという問い。もうひとつは、自民党とその批判者たちとのあいだの最大の価値観の違いは何であり、日本人は何を巡って争っているのかという問いです。そこから見えてくるのは、日本社会の姿そのものです。

参院選で躍進したれいわ新選組の選挙カーに書かれた公約。消費税廃止など分かりやすい=2019年7月19日、東京・新橋

参院選で躍進したれいわ新選組の選挙カーに書かれた公約。消費税廃止など分かりやすい=2019年7月19日、東京・新橋しかし、こうした感想は、あくまでも目先のコミュニケーションや広報戦略にのみを問題としています。その選挙戦略に改めるべき点は多々あれど、最大の得票をした野党は立憲民主党であり、れいわ新選組はあくまでも2議席しか獲得しなかったという事実は、きちんと押さえておくべきでしょう。そのうえで、れいわ新選組に投票した人の意識はどのようなものか、客観的に見ていきたいと思います。

分析の元になるデータは、弊社(山猫総合研究所)が参院選後に行った意識調査です(日本人価値観調査2019 *1)。最初に断っておきますが、れいわ新選組の比例代表に投票した人数は全回答者の3.6%です。この人数ですと、統計分析には適当な数ではありません。そこで、一人一人の回答者に着目し、その傾向を見ていくことにします。

*1 株式会社マクロミル社のパネルを利用したインターネット調査。収集した回答は2060人。割付は全国の18-19歳が206サンプル、20代、30代、40代、50代、60代、70代以上の各セグメントについては309サンプルであり、2018年時点の年代別人口に合わせて補正を行っている。調査期間は2019年8月30日~2019年8月31日。インターネットのパネル調査の性質上、インターネットユーザーである、意識が高いなどの偏りは当然存在する。投票率は実際よりも高い傾向にあり、そのなかでも投票した人を対象に分析した場合、自民党と公明党が過小代表される傾向にある。国民民主党も、実際よりも過小代表される傾向にある。

会見するれいわ新選組の山本太郎代表(奥)=2019年8月7日、東京都渋谷区

会見するれいわ新選組の山本太郎代表(奥)=2019年8月7日、東京都渋谷区これに対し、低所得家庭の選挙区での投票先はばらけています。目立つのは立憲・国民ですが、共産・N国・自民に入れている人もいます。全般的に思想傾向としては左寄りですが、単純に左派とも言い切れないのは、自民党やN国にも入れるという投票行動が一部に見られるからです。イデオロギーよりも政党がとったスタイルが支持された可能性があります。

次に、れいわ投票者の持つ価値観を見てみます。本調査では、選挙の投票行動に加えて、対象者の価値観についても聞いています。日本人の価値観をあぶり出すことが本来の目的だからです。

それによると、れいわ投票者のうち、実に72%が変革を切望し、80%が強いリーダーを望んでいる。また、91%が日本は間違った方向に行っていると回答しました。これは、日本人全体の平均と比べて著しく高いといえます。

他の価値観も見てみましょう。外交・安保に関しては典型的な護憲左派の特徴を有しますが、中国に対しては危機感が強い点が目立ちます。韓国に対しては、日本人全体の平均よりもいくらか融和的です。また、テロ対策強化には過半数が同意し、豪州と英国との同盟締結に親和的でした。安保イデオロギーに関しては、「護憲」であり、「集団的自衛権」や「同盟強化」反対にとどまっていることがうかがえました。

以上、まとめると、れいわ支持者の外交安保政策での護憲左派的価値観は明白ですが、それが運動の熱量の核となっている感じはしません。顕著なのは現状否定のエネルギーの強さであり、既得権打破やそのために強いリーダーを待望する気持ちが極めて強いという特徴です。

れいわ新選組は参院選で立憲民主党と国民民主党、共産党から票を奪いましたが、その原動力は、政治、メディア、エリート社会全般に対する不信感であり、それは低所得家庭とアッパーミドルの急進派から生じたエスタブリッシュメント批判だったといっていいでしょう。れいわ新選組を支持した人の一部にイデオロギー上の純粋な理念は存在しますが、エスタブリッシュメント批判や現状否定の動機には、一貫性のある政策志向はおそらく存在しません。

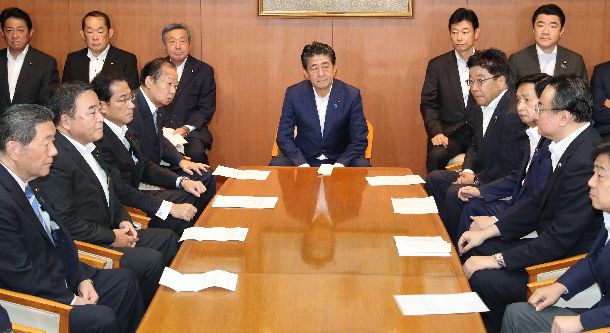

自民党本部で開かれた自民党役員会に臨む安倍晋三首相(中央)=2019年9月3日、東京・永田町の党本部

自民党本部で開かれた自民党役員会に臨む安倍晋三首相(中央)=2019年9月3日、東京・永田町の党本部自民党支持者は既得権バリバリのエリートの大企業正社員ばかりが集まっているのでしょうか。そうではありません。そもそも、自民党支持と不支持を分けているのは、所得でもなければ学歴でもありません。自民党は階級政党ではないからです。

正社員・正職員の比率のみ、自民党は若干高まりますが、政党支持に関しては、自民党を高く評価する人と低く評価する人のあいだの正社員比率の差は8ポイントであり、大して大きな差ではありません。自民党の支持・不支持を分ける最大のポイントは、階級ではなく、いまだに憲法・安保なのです。

この点については、自民党の支持母体である中小企業、自営業、農業従事者などの層と、自民党に投票している有権者を混同せずに理解する必要があります。いまや日本の最大の支持政党は「無党派」であり、政党の後援組織に組み込まれていない有権者の動向を理解することが、本質的に重要だからです。

では、自民党を高く評価する人々は、どのような価値観を持っているのでしょうか。そもそも、これほど自民党に支持が集まっている理由は何なのでしょうか。

「ヤンキー」と言う言葉で現政権の“性格”を表現しようとする人がいます。いわゆる情報弱者層に食い込もうとする戦略があるのではないかという指摘もありました。参院選の前の雑誌「VIVI」の広告企画として行われた啓蒙(けいもう)キャンペーンをめぐっても、同様のことが言われました。しかし、それが政治の非エリート化を指しているのであれば、それはどの政党にも共通して見られる傾向です。

具体的な政策よりも「頑張る非正規」のイメージを前面に打ち出したかつての民主党の選挙CMはその典型であり、立憲民主党の若者を意識したポスターや、共産党の女性や若者向けのWeb広告も同じです。そして、その極致ともいえるのが、非エスタブリッシュメント性を打ち出しているれいわ新選組の選挙スタイルでしょう。

ここで留意するべきは、現政権がおかしいと思う人が、現状肯定型の非エリート訴求力の高いものに「情弱向け」のレッテルを貼り、現政権批判を行う政党の非エリート訴求力が高いものは「目覚めた人びと向け」というレッテルを貼っている可能性です。

確かに、現状を肯定するのか否定するのかは、自民党の支持・不支持を分ける大きな要素ではあります。しかし、その他の価値観などもしっかりと見なければ、何をもって政治的なるものに、あるいは正義に「目覚めている」と考えるべきかはっきりしません。そのような「分析」は、単なる好き嫌いに基づく印象論にすぎません。

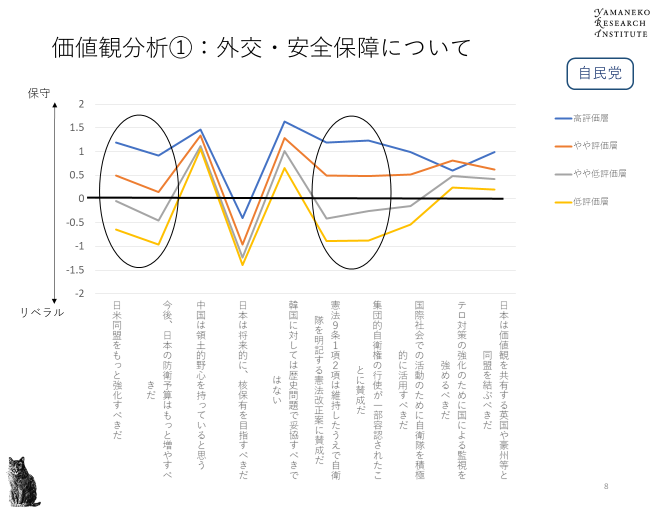

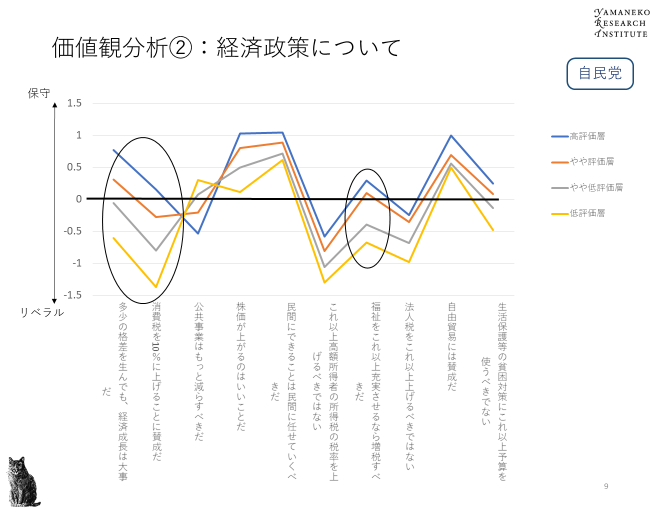

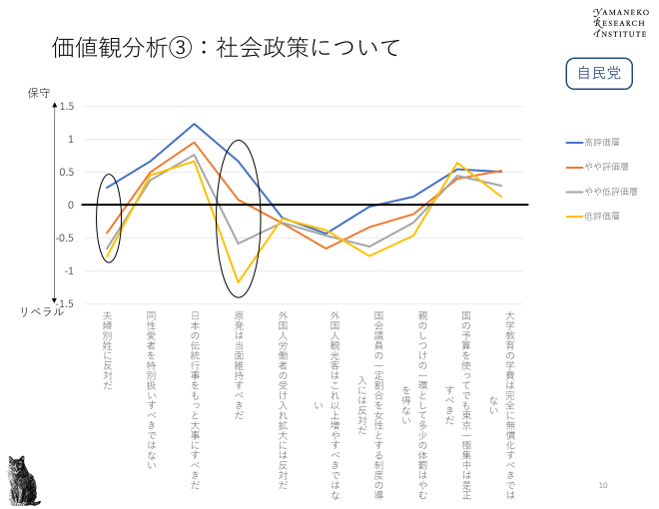

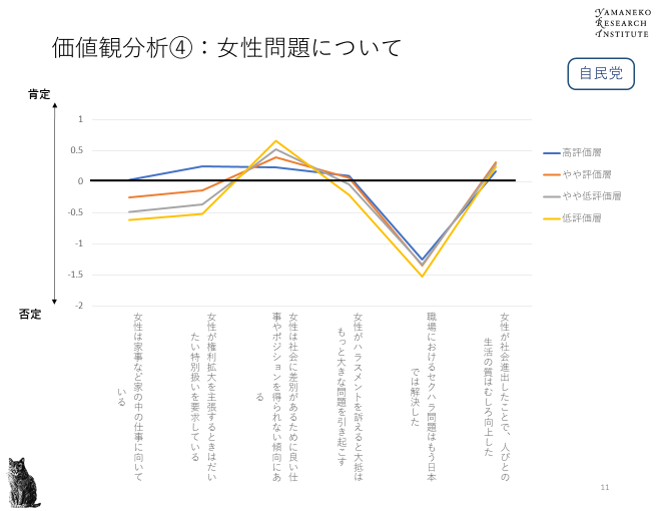

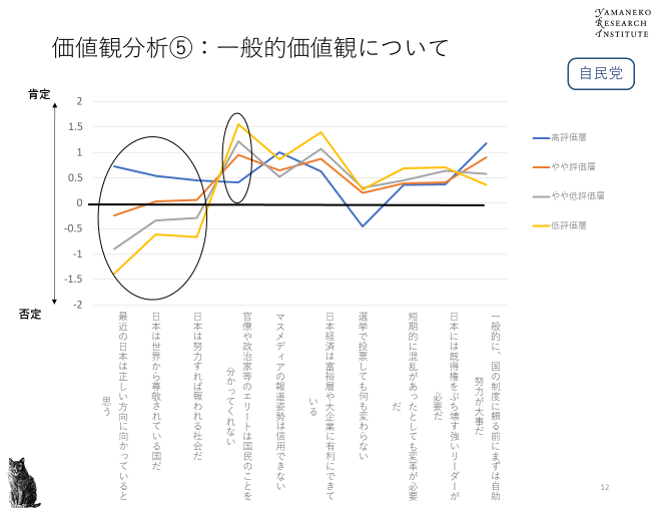

そこで、自民党を高く評価する人から、まったく評価しない人まで四段階(「高評価層」「やや評価層」「やや低評価層」「低評価層」)に分けて、それぞれの層の価値観の違いを、外交安保政策、経済政策、社会政策、女性問題、一般的価値観の五つに分けて見てみましょう。

真っ先に目に付くのは、自民党を高く評価する層とまったく評価しない層で最も価値観が異なるのは、外交安保政策のうち憲法9条改正と集団的自衛権、同盟強化の必要性をめぐってであり、また経済政策のうち経済成長をどれほど重視するかをめぐってであるということです。社会政策では、原発政策の現状維持を肯定するか否定するかで大きく分かれていますが、女性問題では価値観にほぼ差が見られないと言ってもいいくらいです。

一般的に、「日本は正しい方向に向かっている」とか「世界から尊敬されている」とかいう設問への評価、つまり現状肯定感情と現状否定感情の表れでしかない価値観を別にすれば、日本の有権者を分断するものは徹頭徹尾、安保と憲法をめぐる価値観と、経済成長と分配をめぐる価値観なのです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください