フランス発「アストリッドの開発計画停止」報道に日本マスコミは淡泊

2019年09月15日

原子力界にとってはミッドウェー海戦敗北級の衝撃的なニュース……と思いきや、なぜか波紋はさざ波ほども広がっていない。少なくとも表面的には。大本営の統制があるわけでもないのに、なんとも奇妙なのだ。

仏紙ルモンドが8月31日、フランス当局が高速炉ASTRID(アストリッド)の開発計画を停止する方針だ、と報じた。計画を調整していた25人のチームはすでに今春に閉鎖されたといい、「アストリッドは死んだ。これ以上、資源やエネルギーをつぎ込まない」という関係者のコメントも掲載した。

アストリッドは、日仏が共同研究を進めるためフランス国内に建設予定の実証炉だ。「もんじゅ」など原型炉よりは一歩先、将来の実用炉からは一段階手前に位置づけられる。

報道を受け、フランスの原子力・代替エネルギー庁(CEA)は声明を発表。高速炉研究は今後も継続するとしながら、短・中期的にアストリッドの建設は予定されておらず、今世紀の後半までに新世代高速炉が導入される見通しはない、と認めた。

日本でもNHKと共同通信、読売新聞がルモンドを引用して後追いした。ただ、「政府は3年前にもんじゅの廃炉を決めた後、高速炉の開発でアストリッドに期待を寄せていただけに、日本にも影響が予想される」(NHK)、「日本の核燃料サイクルにも影響を与えそうだ」(読売)と書いているわりには、内容は淡泊で扱いもかなり地味なものだった。毎日新聞と朝日新聞はこれまでのところ報じていない。

直後の官房長官会見や翌週の経済産業相、文部科学相の閣議後会見でも、まったく話題にならなかった。

高速炉政策を所管する経産省・資源エネルギー庁の原子力政策課に確認してみると、次のような説明だった。

「アストリッドという実証炉を建設する前提のプログラムは当面必要ないということはフランス政府から表明があり、今年1月には出ている話。昨年6月にも(フランスから)そういう検討をしているという状況報告があった。ルモンドの記事は書きぶりはセンセーショナルだが、方向性は我々がすでに承知しているもの。それを『死んだ』と書くか『停止』と書くかは、その人次第。我々としては既定路線だと思っているし、(報道に)何か新しい情報があったかというと、ない。判っている人にとっては、知っていることが書かれていただけです」

確かに、アストリッド計画については縮小方針がすでに昨年6月に示されていた。

とはいえ、「停止/中止」と「縮小」の違いは、単なる語感の問題と言って済ませられるようなものなのだろうか。「退却」ではなく「転進」だ、「改ざん」ではなく「書き換え」だ――そんな言い換えと同様のごまかしの臭いがしなくもない。

これは日本のエネルギー政策上のエポックなのか、それとも本当に取るに足らない話なのか。経緯を振り返ってみる。

実は、今回と同様の報道は9カ月前にもあった。昨年11月28日、日経新聞はアストリッドについて「仏政府が2020年以降、計画を凍結する方針を日本側に伝えたことがわかった。19年で研究を中断、20年以降は予算を付けない意向という。日本はすでに約200億円を投じている。開発計画の大幅な見直しは必至で、日本の原子力政策にとっても大きな打撃となる」と報じた。

「打撃」の意味は、日本政府にとってアストリッドは、もはや破綻が明らかになった「核燃料サイクル」を取り繕うために欠かせないものだからだ。

だが今回と同様、この記事は各方面からほぼ黙殺された。直後の会見でフランスの方針について聞かれた菅義偉官房長官は、いつもの無表情で「承知していない」と答えた。

ようやく一ヶ月後の12月20日、電気事業連合会は「現時点で(フランス)政府による何らかの決定が下された事実はない」とのコメントを発表し、日経の報道を否定した。

その翌日、日本政府は何事もなかったかのように、「夢の原子炉」の開発をあくまで進めようという決定を下した。2016年に廃炉が決まったもんじゅの後継炉開発について、原子力関係閣僚会議が、実用化の目標時期を定めた「戦略ロードマップ」を正式決定したのだ。

高速炉開発ロードマップのポイント

・21世紀半ばごろに現実的なスケールの高速炉が運転開始

・本格的利用が期待されるのは21世紀後半

・ナトリウム炉が国際的に最も実績があるが、求められる技術は多様化

・当面5年程度、民間による技術間競争を促進

・2024年以降、採用する可能性のある技術を絞り込み、運転開始に向けた工程を検討

・国として適切な規模の財政支援を行う

高速炉を中核に置く「サイクル」の看板を掲げ続け、そのさらなる推進姿勢を前面に出したもので、呆れることに、1兆1千億円もの巨費を投じながらほとんど運転もできず成果も上げられなかったもんじゅの大失敗はまったく総括されていない。

旗振り役のエネ庁が今年2月6日に発表したリリースは「日本では1963年頃から高速炉の本格的な設計研究がスタート。1977年には実験炉常陽、1994年には原型炉もんじゅが臨界を達成。その後、高速炉に関する技術研究が長年続けられ、さまざまな知見が蓄積されてきました」「これまで培った経験や技術・知見を活かし、今後も、高速炉実用化のための技術基盤の確立とイノベーションの促進に、国内外一体となって取り組んでいきます」と高らかにうたった。

これを読むと、これまでの開発史がまるで成功物語かのようだ。

日本の高速炉開発史

1967年 【原子力長期計画】1970年代後半に原型炉(もんじゅ)運転、1990年ごろまでに実用炉運転

1977年 実験炉「常陽」臨界

1982年 【原子力長計】1990年ごろに「もんじゅ」臨界。2010年ごろに実用化

1994年 原型炉「もんじゅ」臨界

1994年 【原子力長計】2030年ごろに実用化

1995年 もんじゅナトリウム漏れ事故

2010年 【エネルギー基本計画】実証炉を2025年ごろまでに、実用炉を50年より前に導入

2011年 東京電力福島第一原発事故

2016年 もんじゅ廃炉を決定

2018年 【高速炉開発ロードマップ】現実的なスケールの高速炉(実証炉)を今世紀半ばごろ建設、高速炉の本格的利用(実用炉)は今世紀後半のいずれか

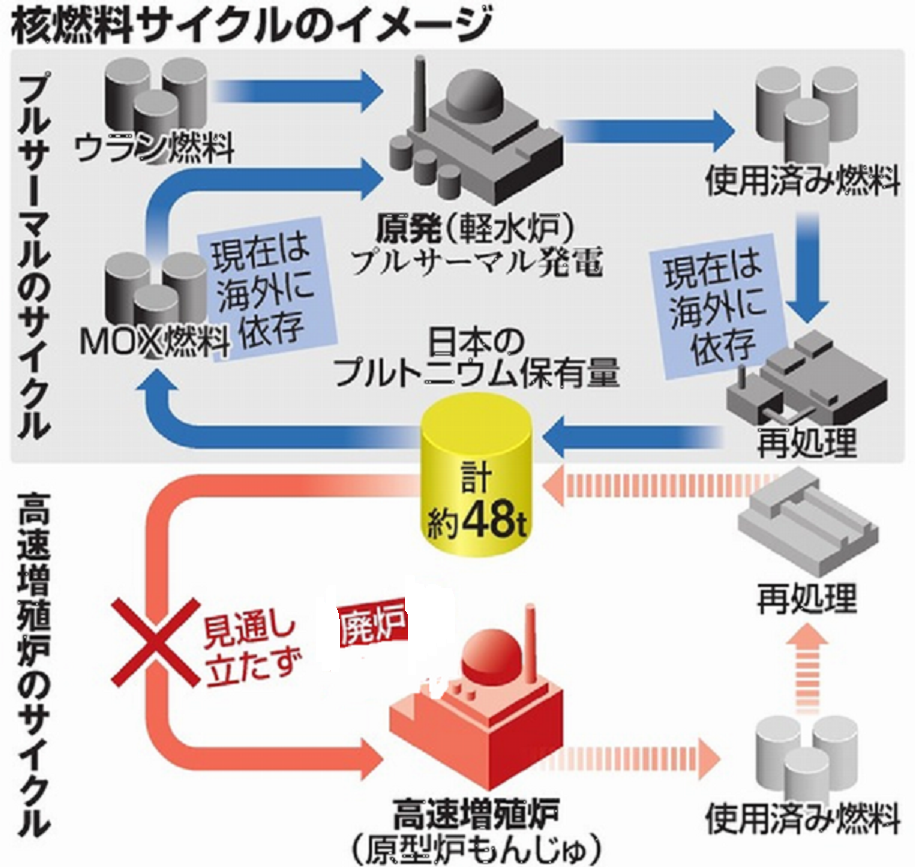

日本の原子力政策は、ご存じの通り、原発から出る使用済み燃料を全量再処理し、取り出したプルトニウムを再利用する「サイクル」が大前提で、それが原発を稼働する大義でもあった。そのなかで、高速中性子によって本来は「燃えないウラン」まで燃料プルトニウムに変える高速増殖炉は、その「輪っか」の要。まさに資源小国日本の「夢」だった。

サイクルは本来、使用済み燃料からプルトニウムを取り出す再処理工場と、そのプルトニウムとウランを混ぜたMOX燃料をつくる工場、そして高速増殖炉という三つが同時に成立しないと成り立たない。エネルギーの自給自足を目指してサイクルに取り組んだ国はいずれも、それらを国内につくろうとした。

だが日本は再処理もMOX燃料加工も海外に依存してきた。そこへきての2016年のもんじゅ廃炉決定で、サイクルの輪は完全に切れたはずだった。にもかかわらず輪がまだつながっていると強弁するため、すがったのがアストリッドだったのだ。

経産省は主にアストリッド計画のための高速炉国際協力研究開発費として今年度までに320億円を投じてきた。

廃炉作業が進む高速増殖原型炉「もんじゅ」=2019年7月25日、福井県敦賀市

廃炉作業が進む高速増殖原型炉「もんじゅ」=2019年7月25日、福井県敦賀市しかし昨年6月、フランス政府は計画の縮小を日本に言い渡した。

高速炉は原発に比べて経済性がなく実用化の緊急性もないとの前提の下で、①アストリッドは出力60万kWから10~20万kWに変更する②その炉を建設するかどうかも、2024年に判断する③実用炉については、電力会社EDFが2060年までに投資するかどうか判断する④しがたって、実用化されるとしても2080年ごろを目指す――。

縮小どころか大きな後退だった。さらに「凍結」「中止」ともなれば、サイクルの看板は完全に羊頭狗肉となる。不自然極まりないが、半年後のロードマップがアストリッドにいっさい言及しなかったのは、当然と言えば当然だ。

しかし、よくよく見れば、このロードマップには隠しきれない綻びが散見される。

今後の想定スケジュールによると、当面の5年間程度は民間の競争を促しメーカーからの提案で様々な技術のアイディアを試す期間と設定。その後、もんじゅで採用したナトリウム冷却炉以外のタイプも含めた技術開発を進め、2024年以降に採用する技術を絞り込み、あらためて工程を検討するとした。そして、もんじゅ後継の実証炉の運転見込みは「今世紀半ばごろの適切なタイミング」、実用化が期待されるのは「21世紀後半のいずれかのタイミングとなる可能性がある」とした。

「鉄腕アトム」放映直後につくられた「1967年原子力長期計画」では、実用炉の運転は「1990年ごろまでに」と書かれていた。1982年長計では「2010年ごろ」。1994年長計では「2030年ごろ」。そして福島の原発事故前の2010年エネルギー基本計画では「2050年より前」だった。まさに逃げ水だが、これまではかろうじて数値目標はあった。さすがに「いずれかのタイミングとなる可能性がある」は頼りない。

「今世紀後半」と言われて信じる者がどれほどいるか知らないが、このロードマップ作りに関わった人間でそのころまで生きている者もいったい何人いるだろうか。

画餅ぶりはスケジュールだけではない。

ロードマップは、あたかも各メーカーが技術開発に乗り出し活気ある競争が生じるかのようなイメージを描いているが、実現するかどうかすら不明なものに手を挙げる奇特な企業がどれほどあらわれるだろうか。

そもそも世界ではこれまで、もんじゅも含めてナトリウム炉の研究開発が主流。様々な炉型を試すということは、重金属炉やガス炉、溶融塩炉など実績の乏しい研究をまたいちからやり直すということ。退行とも言え、本気でやれば膨大な時間とカネがかかる。これらの炉型はナトリウム炉よりも技術的に難しいとされる。

今世紀半ばごろに運転するという実証炉をだれがつくるのかという問題もある。もんじゅの次の段階の実証炉は実用炉の一歩手前なので、もともとは利用者である電力会社の費用でつくることになっていた。しかしロードマップではそれもあいまいになっている。

高速炉開発の意義についての説明も、高レベル放射性廃棄物の量や有害度を減らせるというメリットの強調ばかり。使った以上の燃料を生み出す、という夢のようなうたい文句はとっくに消えている。もんじゅ廃炉後に立ち上がったのは「高速炉開発会議」(議長は経産相)で、「増殖」はしれっと外されている。

フランスがアストリッドから撤退しようとするのは、60万kW規模ですら1兆円超ともいわれる建設コストの高騰に加え、原発依存度を現在の7割超から5割まで引き下げるというマクロン政権の方針が背景にある。要は原発の未来じたいが先細りということだ。

そもそも核燃料サイクルを各国が目指したのは、ウラン価格が高騰しプルトニウム発電の方が発電コストが安くなる時代がいずれ来る、という前提条件があった。だが、チェルノブイリ事故で世界の原発建設は停滞し、ウラン需要は高まらなかった。経済性のないサイクルに大金を投じる理由も、国が是が非でも実現を目指す必要も、なくなって久しいのだ。

ドイツでは1989年、住民の反対運動で再処理工場の建設がストップ。高速増殖原型炉「SNR300」も反対運動や訴訟で停止し、所有する電力会社は試運転段階の1991年に放棄した。1994年には原子力法が改正され、使用済み燃料を全量再処理する政策を取りやめた。サイクルの一端が途切れるやいなや、脱原発まで一気に進んだ。

各国の高速炉開発

1951年 〈米〉実験炉EBR1臨界(55年に暴走事故)

1959年 〈ソ連〉実験炉BR5臨界

〈英〉実験炉DFR臨界

1963年 〈米〉実験炉エンリコ・フェルミ臨界(66年に炉心溶融事故)

1967年 〈仏〉実験炉ラプソディー臨界

1972年 〈ソ連〉原型炉BN350臨界

1973年 〈仏〉原型炉フェニックス臨界

1974年 〈英〉原型炉PFR臨界(87年にナトリウム反応爆発事故)

1977年 〈米〉カーター政権が高速増殖炉開発を延期

1977年 〈西独〉実験炉KNK2臨界

1985年 〈仏〉実証炉スーパーフェニックス臨界(87年にナトリウム漏れ事故)

1986年 〈ソ連〉チェルノブイリ原発事故

1991年 〈独〉原型炉SNR300を操業直前に放棄。高速増殖炉開発から撤退

1993年 〈米〉クリントン政権が高速増殖炉の研究開発中止を決定

1994年 〈英〉PFR閉鎖。高速増殖炉開発から撤退

1998年 〈仏〉スーパーフェニックス閉鎖

2010年 〈仏〉フェニックス閉鎖

2011年 〈独〉2022年までの脱原発を決定

2014年 〈露〉実証炉BN800臨界

高速炉がダメならMOX燃料を普通の原発で燃やそうというプルサーマル計画があるが、この「なんちゃってサイクル」もほぼ破綻している。使えないまま50トン近くまでたまり続けたプルトニウムをアメリカに問題視され、原子力委員会は昨夏、ついにプルトニウムの削減方針を打ち出さざるを得なくなった。

プルサーマルは本来、16~18基で実施する予定だったが、現在のところ再稼働原発の4基に限られる。これでは毎年2トンしかプルトニウムを消費できない。一方、六ケ所村の再処理工場が本格稼働すれば、毎年7トンのプルトニウムが生み出され続ける。

そこで国は「使う分だけ再処理する」というなんともその場しのぎの弥縫策を掲げたが、工場の稼働率を下げれば再処理コストは上がり、当然ながら発電事業そのもののコスト増につながる。サイクル政策へのさらなる打撃になるだけでなく、プルトニウムを減らすという本来の目的も果たせず、国際社会から疑念を呼ぶ。

サイクルを続けるということは、プルトニウムを増やしながら減らすという矛盾した政策を進めることに他ならない。まるで漫画だ。

それでもサイクルの看板を掲げなければならないのは、技術者のプライドや雇用という問題だけでなく、輪が切れた途端、現在の原子力業界の存立の前提が崩れるからだ。

新たな「燃料」の素である使用済み燃料は単なるゴミとなり、電力会社は資産を大幅に減損処理しなければならなくなる。六ケ所村の再処理工場が不要になれば、各電力会社は青森県から使用済み燃料を持ち帰るよう迫られることになり、原発は経営危機を招くお荷物に一転する。

高速炉開発のロードマップを決定した昨年末の原子力関係閣僚会議の席で、菅官房長官はこう宣言した。「核燃料サイクルを推進するとともに高速炉の研究開発に取り組む。国内すべての関係者がそれぞれの役割をもって果たしていく」

経産省は今夏、来年度予算の概算要求でアストリッド建設絡みの費用は諦めたが、国内の高速炉開発の技術基盤を維持するための民間委託事業費として41.1億円を盛り込んだ。

ふたたびエネ庁原子力政策課の説明を。

「ロードマップには、多国間の国際協力を効率的に活用していくとする一方で、政策を海外に依存するのはよくない、と書いてある。核燃料政策を他国の政策に委ねきっているわけではない。(フランスが)やめようとやめまいと、(高速炉開発を)やるという方針に何も変わりはない。右往左往する必要もない。それに尽きる」

あくまで現実から目を背け、綻びを必死に糊塗し、噓をまことと言い募る。「サイクル」という国策は、やはりルイス・キャロルが描いたような虚構のあべこべ世界の夢なのだとしか評しようがない。

画に描いた餅は美味そうに見えようと不味そうに見えようと、しょせん食べることはかなわない。どのみち絵空事ならば、アストリッド計画が「縮小」だろうが「中止」だろうが、大して違いはない。その意味では、今回の一件が特段のニュースではないという判断にも納得だ。

ただ、いずれにしても、破綻した政策を取り繕うために税金や電気料金というかたちのツケを負わされる国民は、少なくともあと半世紀、夢ならぬ悪夢にうなされ続けることになる。

あすの原発すら不透明なのに、あさってのサイクルを語る。鬼は笑うだろうが、国民は笑えない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください