グローバル企業のガバナンスを企業収益の拡大に資するという観点から考える

2019年09月18日

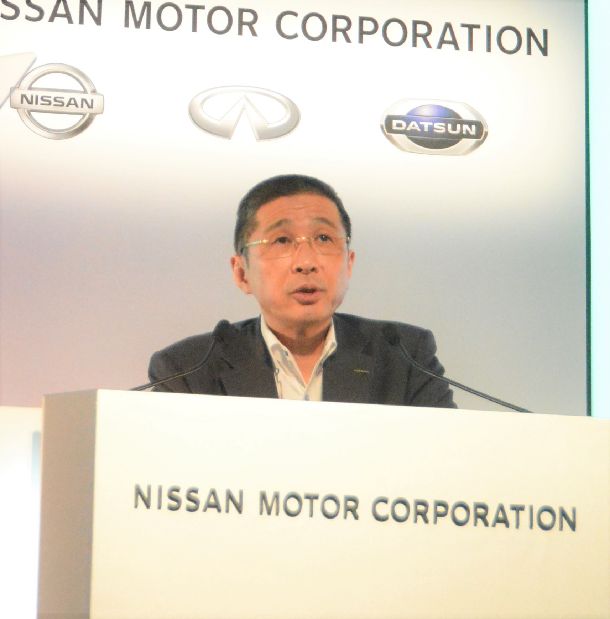

辞任発表から一夜明け、報道陣の質問に答える日産自動車の西川広人社長=2019年9月10日、東京都内

辞任発表から一夜明け、報道陣の質問に答える日産自動車の西川広人社長=2019年9月10日、東京都内日産の西川広人社長が辞任を表明した後、新聞各紙は一斉に取締役会でのやりとりの模様や辞任の判断に対する意見を報じた。9月11日の朝日新聞朝刊の社説「日産社長辞任 今度こそ経営刷新を」にもあるように、辞任の判断は「是」としながらも、理由の説明が抽象的であるとして全体的に手厳しい。

企業統治とは法令を順守した適切な企業経営をするためのもので、そこに明確な説明責任が必要だという指摘は正しい。だが、企業統治の根源的な目的が企業収益の拡大に資することであるという点も忘れてはならない。本稿ではこの観点から、西川社長への即時辞任勧告が正しかったかどうかあらためて考えてみたい。

ゴーン前会長を追放した後の日産にとって、重要なことは三つある。①「ゴーン事件」後もくすぶる不正報酬疑惑の追及と再発防止、②低迷が続く業績の早急な回復、③ルノーとの対等またはそれ以上の立場の獲得、だ。

ここでは、前回の拙稿「日産の西川社長の報酬不正問題はなぜ起きたのか」に引き続き、西川社長に引導を渡した日産の取締役会の判断が、この三つの目的すべてに適ったものだったかどうか、欧米の例も参考に評価してみたい。

企業のCEOや取締役会メンバーは、自らの発言が自社の株価や営業等に影響を与える可能性を常に意識すべきである。メディアの質問に対し、欧米企業がしばしば「ノーコメント」と回答したり、回答自体を拒否したりするのは、こうした理由による。メディアもそれをわかっていて、「無回答」という事実を報道する。

日産の取締役会は9月9日夕刻、取締役会議長と報酬、指名、監査の3委員会の委員長の計4人で記者会見を開き、会議の結果を報告した。その後、西川社長が辞任の記者会見を行った。

この日の取締役会は5時間超の長丁場だったとのことだが、その状況については、9月11日の朝日新聞朝刊デジタル版「西川氏の辞任、社外取締役が口火 社内調査結果が引き金」や、「(ゴーンショック 失脚の連鎖:上)「バトンタッチを」辞任要求」、同12日の「(ゴーンショック 失脚の連鎖:下)追求の急先鋒に向いた矛先」などに詳しく書かれている。

それらによると、木村康・取締役会議長と立場上議論に加われない西川社長を除く9人の取締役のうち、山内康裕・最高執行責任者(COO)と井原慶子・社外取締役、外国人社外取締役の計7人が早期の辞任を求める意見だった。残り2人も交えた議論内容も明らかになっており、長い議論の後、最終的に全員一致で決定したとなっている。

西川社長が辞任したことについて、世耕弘成・経産相も西川社長の下で改革を進めた企業統治が機能したと評価している。とすれば、日産は先述の三つの重要事項の一つ目については終止符を打ったといっていいだろう。

日産自動車の西川広人社長の辞任を発表する木村康・取締役会議長=2019年9月9日、横浜市西区

日産自動車の西川広人社長の辞任を発表する木村康・取締役会議長=2019年9月9日、横浜市西区日産は株式の43%をルノーに保有される一方、日産が主張するルノーとの共同運営会社を通じた影響力行使の可能性には疑問が残り、実質的に生殺与奪の件を握られていると言っても過言ではない。このため、上述③のルノーへの対応は日産にとって重要事項である。

また、ルノーの株主であるフランス政府やフランス国民は、西川社長辞任の経緯をフランスのメディア報道で知る。だが、報道内容は日本のメディア報道とは必ずしも同じではない点を理解しておくべきだ。

今回の議論では、苦渋の決断を迫られた取締役もいたであろう。しかし、木村取締役会議長が決議内容について、合理的な理由をつけて粛々と説明したことで、淡々と世界に発信されるはずだった。

ところが、その後の西川社長による無念さを感じさせる記者会見と、翌日以降の記事に取締役関係者の意見として、その背景を物語るような議事進行過程が明らかになったことで、欧米メディアの中には、「困難な作業に取り組んできた西川社長が、取締役会の強い要請によって辞任した」という報道さえあった。これは、「ポスト西川」の日産にとって決してプラスではない。

民間企業であれ、公的機関であれ、業務には合理性と継続性が必要である。この観点からすると、5月17日の「西川体制」の正式発足から今回の西川社長辞任に至るまでの経緯は、合理性や継続性を欠く“ドタバタ劇”と言わざるを得ない。

メディアの報道によれば、5月17日の時点で暫定指名・報酬委員会の井原慶子委員長は、西川社長続投の理由について、「西川社長は経営者の不正、検査問題、業績悪化などの責任が問われる」と指摘し、「まずは経営を安定させる。連続性が重要だ」と説明したという。経営者の不正、検査問題が一区切りしたことを考えれば、実質的に残る西川社長の課題は、業績回復ということになる。

西川社長の取締役継続に対する株主総会での賛成率は78%。日本企業の役員としてはかなり低く、43%の議決権を持つルノーの賛成票を除いて考えると61%しかなかった。上場企業は株主総会の直後に新取締役会を開いて、取締役会議長を選任するが、恐らくその時も不正報酬疑惑には触れられなかっただろう。

私はなにも西川社長を批判しているのではない。西川社長の下での構造改革プランの継続が承認されたことと、今回の辞任勧告に至ったこととの整合性のなさに注目しているのだ。

7月25日発表の2019年度第一四半期決算は、営業利益が前年同期の1091億円から16億円へと激減した。西川社長はその場で構造改革プランの進捗(しんちょく)を強調。木村取締役会議長も9月9日の記者会見で、「7、8、9月は少し回復基調にある」と述べた。先述した、5月17日に指摘した三つの課題の最後である、業績回復の目途もつき始めたという口ぶりであった。

しかも、検察が「ゴーン事件」への関連をめぐって西川社長を不起訴とし、9月9日の取締役会(監査委員会の報告書の内容)も、西川社長に不正行為の意図はなく、ただ、本人が行使日変更をしなかったことは社内ルールに抵触する「事務的錯誤」だとして、問題なしと判断したのである。

2019年4~6月期決算について記者会見する日産自動車の西川広人社長兼CEO(最高経営責任者)=2019年7月25日、横浜市

2019年4~6月期決算について記者会見する日産自動車の西川広人社長兼CEO(最高経営責任者)=2019年7月25日、横浜市 これらを考えあわせると、取締役会が4カ月弱前の西川社長続投の判断を変えて、辞任を強く要請したことには不自然なところがある。事実認識と判断のギャップが、欧米人の目には奇異に映る可能性がある。なお、西川社長の不正報酬は本人の意思ではなかったという点にゴーン陣営等から批判が出ているが、本稿の目的は取締役会の合理性と継続性を問うことのため、ここでは触れない。

“ドタバタ劇”を裏書きするように、4人の取締役による記者会見では、取締役は続けるのか、また新社長は彼の下で作られた2022年度まである構造改革プランを続けるのかなどには、まったく触れていない(なお、9⽉14⽇の朝⽇新聞 デジタル版「⽇産『ポスト⻄川』誰に 指名委、約10⼈と⾯談」には、日産側の理由から⻄川社⻑は 取締役は続ける予定とある。実際、16⽇に最⾼執 ⾏役社長兼CEOから退任して、取締役は続けることとなった)。

西川社長も、辞任の主たる理由を明確にしなかったうえ、身の振り方については周囲と相談するというばかりで、明確な言及を避けた。英字紙がアナリストの「この時点での3カ月(新社長決定までに2カ月はかかることを前提)のロスは非常に痛い」との意見を載せたが、ここで従来の判断を変えた結果は将来に禍根を残すかも知れない。

日本企業の欧米企業との違いの一つは、代表権を持つ取締役が存在することである。日産の場合も、2010年からゴーン前会長と志賀俊之氏に加えて西川氏が、2011年からはケリー氏も加わって、2013年度までは代表取締役4人体制だった。

代表取締役は「代表」がついていることが示すように、会社を代表する取締役として取締役会から委ねられた事項の意思決定と執行を行うが、実質的に取締役以上の力があり、取締役以上の経営責任と善管注意義務が課せられる。しかし、欧米のメディアがCEO等の欧米式の呼称のみを使うように、欧米企業には代表取締役体制があまり理解されていない。これは、CEO機密費が理解されないのと同じだ。

西川氏は記者会見で「SARの扱いを(ケリー氏等の担当に)任せていた」と説明したが、もしこれは事実だとしても、当時の彼が立場的にケリー氏(当時は代表取締役専務執行役)の上位に位置付けられる代表取締役COO(最高執行責任者)であったことを考えれば、そうしたコメント自体が何とも残念な話となる。普通なら、取締役就任時と代表取締役就任時に、それぞれ役職の役割と権限、責任、義務の説明をコンプライアンス部署から受けるはずだからだ。

なお、代表取締役(今は取締役代表執行役)という役職を、最高経営責任者(CEO)という欧米型の役職と併用することは、取締役会が代表取締役を選任するのが現行の会社法上の必要事項とはいえ、今回の記者会見の曖昧(あいまい)さにもつながっている。日産の場合、取締役の過半数を社外取締役にすると決めたのだから、この併用については工夫した方がいい。記者からも、(代表執行役)社長は辞めてもCEOは続けるのかとの質問が出た。

「ゴーン事件」の時から、ルノーは決断までの動きが日産に比べて緩慢だったが、これは、問題が明確になるまで待って確実な判断を行う、静かに手順を踏みつつ進むフランス流のやり方である。今回の西川社長の進退に対しても、ルノー代表の2人の役員は、監査委員会の報告を聞いた後、西川社長退任の意見を強く主張した。

おそらく米国企業なら、ケリー氏の暴露記事に即座に対応し、後任選びも株主総会直後から始めて、現段階ではほぼ終わっていたであろう。また英国企業なら、不正の疑いが出た段階で社長が退任するよう働きかけていたかも知れない。

ルノーからの2人の取締役の目的(また役割)は、他の取締役と異なり、「ルノーから見て日産が管理しやすくなるように誘導すること」と、「日産がルノーに対する収益の貢献度を高めること」である。ちなみに、西川社長辞任はルノーから見れば、難航していた日産・ルノーのアライアンス条件の交渉を再加速する意味でプラスかも知れない。

今回の辞任勧告劇の背景も、日産の日本企業としてのありよう(日本人社員が日本の工場で生産する)にこだわり続けた西川社長を排斥することで、自分達に有利に働く道を選択するということだったのかもしれない。「異文化マネージメントから考えるゴーン事件(上)」、「異文化マネージメントから読み解くゴーン事件(下)」でも触れたが、「ゴーン事件」からの一連の出来事は日産にとって不利である。

実際、スナール氏がルノーの会長になって以降は、すべてがルノーの考えてきたであろうペースで話が進んでいるように見える。

日産自動車のグローバル本社=横浜市

日産自動車のグローバル本社=横浜市筆者は9月13日にパリにある国際機関関係者と話をした。本件も話題に出たが、彼女の反応で興味深かったのは、記者会見に参加した4人のうち3人が昨年と同じなのがおかしいという点であった。

井原慶子、豊田正和、永井素夫の社外取締役3人は、事件とは無関係ながら、ゴーン氏、ケリー氏がいた2018年度に前半2回の四半期決算取締役会に出ているはずだから、心機一転にはなっていないのでは?との問いかけだったのだ。

彼女の指摘は、心機一転なのだから役員も全員変わる方がいい、西川社長の役割がすんだのなら、「ゴーン事件」以来それを監視してきた人々の役割もすんだと言える、だから新最高執行役CEO兼社長が就任する段階で西川社長を含む4人が取締役を辞任する方がアピール度が増す、というものだ。フランス人らしい演繹的な詰め方である。

一方、既述の9月14日の朝日新聞デジタル版の記事によれば、今の取締役会は、日産から2人、ルノーから2人、残る7人が社外取締役なので、西川社長が辞めると両社の均衡が崩れると、日産幹部は懸念している。この数の論理は企業が取締役会を運営する際の万国共通の発想だ。

ただし、社内の不満があったとは言え、今回の取締役会でも、山内COOは最初から辞任要請派だった。また、(筆者の目に間違いがなければ)彼は記者会見を記者団の後ろの席で傍聴していた。日産社内がまとまっているのかどうかの不安を感じさせる。

しかし、3人の日本人社外取締役が任期を全うし、新社長が日産から選ばれる確率を50%としても、社外取締役のデルマス氏が、ルノーからの二人の取締役と同時期にミシュランに在籍したことがある、いわば“同窓”のような関係なので、すでに均衡は壊れている。

また、各委員会のメンバー見ると、指名委員会にはスナール・ルノーグループ取締役会長、報酬委員会にはデルマス・ミシュラングループ・シニアアドバイザー、監査委員会にはボロレ・ルノーグループCEOがおり、全員一致で取締役会に意見具申するという発想に立つと、日産はすでに不利な立場に置かれている。

新社長には、基本的に、日産の社員や取引先との円満な関係を築きつつ、日産の業績拡大を図ることが求められるが、ルノー陣営も、これまでの動きを見ていると、それが達成されるならばスムーズな関係を続けるだろう。しかし、その最短距離がFCA(フィアット・グループ)との合併を前提とすると突き付ける可能性は十分あり、この場合には日産は苦しくなる。

つまり、新社長はルノーグループの一員として、日産のみならず、ルノーグループ全体の利益を優先できる人、というのが最終的な選択肢だろう。全ての社外取締役もこれには賛成するしかないのではないだろうか。

今後、日産が覚悟すべきは、ルノーが今回のような不正の介在する余地をなくす目的から、決算内容が自分たちにも分かりやすいように求めることでもある。具体的には、日産が採用する会計基準を、日本会計からIFRS(国際会計基準)への移行することだ。

日産にとって難しいことでないが、会計基準変更のコストは決して小さくないうえ、日産にはこれまでIFRSを導入しなかった理由があるのだろうから、留意する必要がある。同時に、それはルノーの配下に入る印象を一段と強くさせる影響がある。

今回の西川社長の辞任は、日産が一つの独立起業であるならば、企業統治として正解だったかもしれない。しかし、日産はルノーの実質子会社である。企業統治についても単に法令順守という日本企業としての目的だけに留まらず、グローバルにみてガバナンスを効かせたリスク管理で、特にルノーの動きを先読みするなどにより、自社に資する収益拡大を狙うという観点からみると、正解だったかどうか疑問が残るのである。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください