肉親を失った被害者が国に補償と謝罪を求めた「南洋戦訴訟」の最高裁判決を前に考える

2019年10月06日

50回目となる南洋諸島への慰霊の旅。サイパンへの出発を前に那覇空港で結団式が開かれた=2019年8月25日、那覇市

50回目となる南洋諸島への慰霊の旅。サイパンへの出発を前に那覇空港で結団式が開かれた=2019年8月25日、那覇市太平洋戦争の中でも、住民を巻き込んだ壮絶な地上戦として広く知られている沖縄戦。その一方で、同じく沖縄県民が多数亡くなりながら、あまり知られていない戦いがある。「南洋戦」である。終戦の1年前、1944年にグアムやサイパンなどの南洋諸島で展開された戦いで、日本の軍人だけではなく、沖縄出身の民間人が数多く死亡した。

沖縄でもあまり注目されてこなかったこの戦いに巻き込まれ、親兄弟を奪われた被害者たちが2013年、国に補償と謝罪を求めて「南洋戦訴訟」を起こした。その最高裁判決がこの10月にもある予定だ。原告の多くはもう80歳以上。東京空襲などの一連の戦後補償裁判の、文字どおり「最後の訴訟」となるだろう。

本稿では、最高裁判決を前に、南洋戦とは何か、なぜ多くの沖縄出身の民間人が犠牲となったのか、彼らはその後どのような人生を歩んできたのかを見ていきたい。

サイパン6217人。ペリリュー・パラオ・アンガウル合わせて3432人。テニアン1937人。トラック448人。ロタ368人。ポナペ249人。グアム58人。ヤップ44人。クサイエ37人。ヤルート36人。

太平洋戦争において、南洋諸島での地上戦に巻き込まれて亡くなった沖縄出身者の推定数を、多い諸島の順に並べるとこうなる。

この数字には、正規に徴兵された者は含まれていない。軍属、戦闘参加者(現地で軍に徴用された者)、一般住民を合わせた数である。たとえば、サイパン戦で日米両国の兵士・民間人合わせた総死者数は5万4426人なので、そのうち約11%が沖縄出身の民間人という計算になる。

なぜ、これほど多くの沖縄出身の民間人が、南洋諸島で命を落としたのだろうか。

第1次世界大戦(1914~18年)に日英同盟を名目に参戦した日本は、ドイツ領の南洋諸島を軍事占領。大戦後、国連委任統治領という名の植民地にした南洋諸島に、南洋庁を設置する。南洋庁と日本海軍は、国策会社である「南洋興発株式会社」の砂糖プランテーション経営を全面的に支援した。

大戦終結とともに特需が終わり、不況になった日本国内に、南洋諸島や、やはり日本の植民地だった台湾から安価な砂糖が流れ込んだため、1920年代半ばに砂糖の価格が暴落する。沖縄のさとうきび農民は経済的に追いつめられ、「ソテツ地獄」に陥った。猛毒を含むソテツの幹しか食べる物がないという状況だ。

沖縄の農民は生きのびるため、職を求めて南洋諸島やフィリピン、ラテンアメリカへと移住した。とりわけ、南洋諸島では、1930年代に朝鮮半島など外地の出身者をのぞいた日本人の移民の過半数が沖縄出身者となる。1943年時点で、南洋諸島の日本人移民約10万人のうち、約6万人が沖縄出身者だったという。

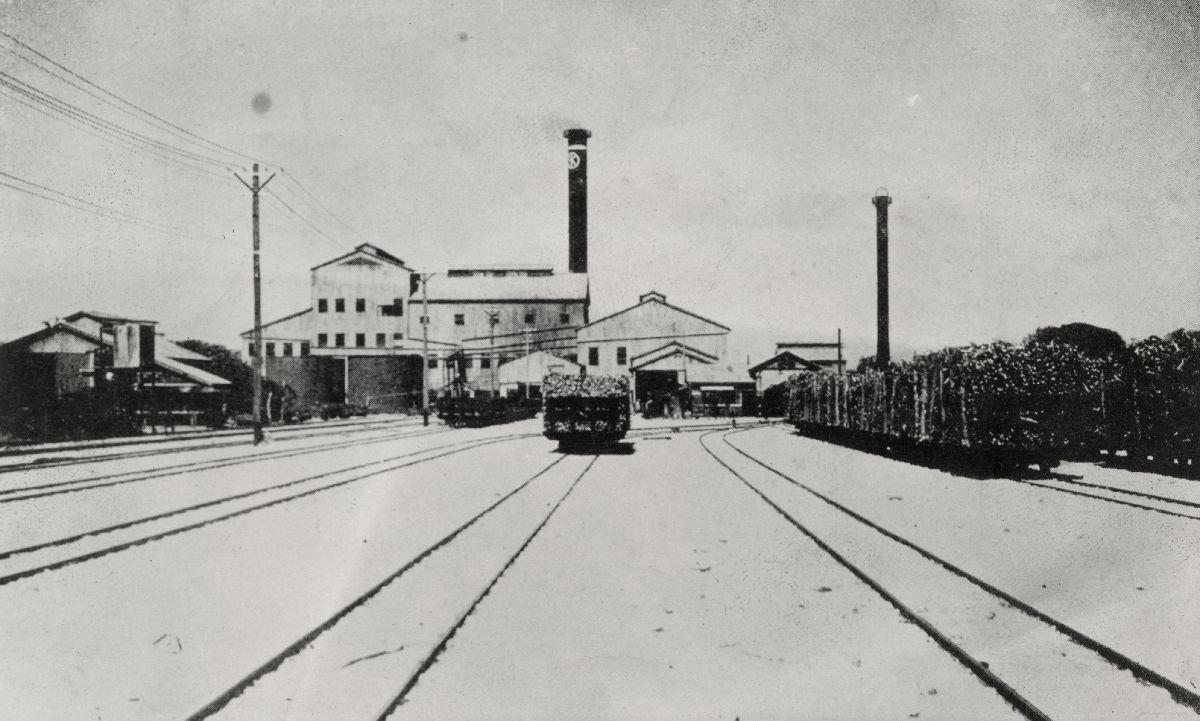

マリアナ諸島・テニアン島にあった南洋興発株式会社テニアン製糖工場の全景=1933年

マリアナ諸島・テニアン島にあった南洋興発株式会社テニアン製糖工場の全景=1933年砂糖プランテーションの小作人となった移民の人々は、さとうきびと自給用作物以外の栽培をほぼ禁止され、食料以外の収穫物はすべて南洋興発に納入させられた。小作料は3割から3割5分に及んだ。

小作契約は3年更新だったが、会社から反抗的だと思われた小作人は一方的にクビにされた。会社が経営する売店で日用品を買わねばならず、手元に現金がほとんど残らない小作人もいたという。

沖縄出身の移民は「土人(原住民。原文ママ)と区別がつけがたい」として、本土出身の南洋興発の経営者や技術者、移民から差別を受けていた。「階級が低い」扱いをされ、「島民(原住民)以下の生活」をさせられていたという(柿崎武雄『南十字星を仰いで』より)。

サイパン戦で犠牲になった沖縄出身の人たちのために建てられた「おきなわの塔」=2005年6月24日、サイパン

サイパン戦で犠牲になった沖縄出身の人たちのために建てられた「おきなわの塔」=2005年6月24日、サイパングアムは「大宮島」と名づけられる。米国にとっては、敵に占領された唯一の領土である。砂糖プランテーションの一部に組み込まれた「大宮島」に、周辺の南洋諸島から日本人が移住したが、その多くが沖縄出身者だった。

日本の敗色が濃くなる1944年になると、米軍が南洋諸島に進攻。ヤルートなどマーシャル諸島を占領し、6月にはマリアナ諸島の攻略を開始する。サイパン、テニアン、ロタ、グアムが次々と制圧された。日本軍は沖縄戦同様、移民に対して、「危険な疎開」、「軍務への徴用」、「地上戦への道連れ」のいずれかを強いた。

1944(昭和19)年4月13日に閣議決定された「南洋群島戦時非常措置要綱(二)」にこうある。

南洋群島在住民の総力を結集して直接戦力化し、軍と一体となりて皇土前線の防衛にあたらしめる

1944年の米軍サイパン攻撃で破壊される前のサイパン島テニアン市街

1944年の米軍サイパン攻撃で破壊される前のサイパン島テニアン市街さらにサイパン戦(1944年6月15日~7月9日)の直前、民間人の扱いをめぐって開いた会議の席上で、日本軍の中枢である陸軍軍務局長の佐藤賢了少将は、次のように述べている。

「女小供自発的意志において皇軍と共に戦い、生死苦楽を共にするなれば、誠に大和民族の気魂は世界及び歴史に示されること願わしい」(大塚文郎大佐「備忘録」より)。

こうして、女性や子供も含めた推計1万2826人の沖縄出身の民間人が、南洋諸島で「玉砕」させられたのである。

終戦から約70年がたつ2013年、南洋戦で家族を失った戦争孤児らが、国に補償を求める裁判を起こす。当初、原告の人数は24人だったが、その後の何度かの追加提訴をへて最終的に45人となった。

2018年1月23日、那覇地裁は原告敗訴の判決を出した。公権力の行使による損害への賠償責任を定めた国家賠償法をめぐり、1947年に法が施行される以前について、「国は不法行為の責任を負わない」との判断だった。

原告45人のうち1人が、判決・控訴前に死去。残り44人のうち40人が福岡高裁那覇支部に控訴したが、2019年3月7日に敗訴。22人が最高裁に上告し、今年の秋にも判断が下される見通しだ。

「南洋戦」被害訴訟の判決の開廷を待つ法廷=2019年3月7日、那覇市の福岡高裁那覇支部

「南洋戦」被害訴訟の判決の開廷を待つ法廷=2019年3月7日、那覇市の福岡高裁那覇支部日本政府は、戦争被害は国民一般が「受忍」すべきものとして、文官恩給、軍人恩給、遺族年金など、社会保障制度による給付以外の補償を認めていない。

言い方を換えれば、戦争を遂行した軍人・軍属と文官、つまり公務員に対する補償は行われたが、戦災した一般市民は捨ておかれたのである。もっと言えば、戦後に「日本」ではなくなった台湾や朝鮮半島などの植民地出身の軍人・軍属も、補償の対象外とされた。

司法も同様の考え方をとってきた。嚆矢(こうし)は1968年の最高裁判決。戦争被害は国民が等しく受忍しなければならず、これに対する補償は憲法でまったく予想されていないと論じている。その後の多くの戦争被害裁判もこれに準じ、戦争被害は国民に等しく受忍の義務があり、国の損害賠償責任は生じないと判断された。

例外は、東京大空襲訴訟での1980年の東京地裁判決。立法によって、戦争災害の補償や賠償への道を開くべきだという判断を示している。しかし、「戦時災害援護法案」は1973年に議員立法として国会に提出されて以来、1988年まで14回にわたって「審議未了」「継続審議」にされている。

なぜ、「受忍」すべきなのか。一言でいえば、「国民が戦争に走った指導者を許してしまった、国民の結果責任」(1994年11月1日衆議院厚生委員会における、熊代昭彦自民党議員の発言)だからというのである。

こうした「受忍」論の例外としては、広島と長崎の被爆者に対する原爆二法(原爆医療法と原爆特別措置法)の制定▽移民などの海外引き揚げ者に対する補償立法(引揚給付金、シベリア抑留被害、在外財産の損失補填など)の制定▽遺族援護法(戦傷病者・戦没者遺族等援護法)の沖縄の民間人への適用――が挙げられる。

このうち遺族援護法は、1952年4月末、サンフランシスコ講和条約が発効し、日本が独立を回復した直後に公布された。占領下では、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指令で軍人恩給が廃止されていたことから、戦死したり傷病者となったりした軍人・軍属の遺族だけではなく、軍人恩給が復活するまでの暫定的措置として、軍人・軍属も遺族援護法の対象とされた。

遺族援護法は1950年代を通じ、対象を拡大させていく。とりわけ、国民徴用令、学徒勤労令、女子挺身勤労令などで動員された、10代の男女学生への補償が重視された。その過程で、沖縄戦で死亡、負傷した民間人も、軍人・軍属に準じて「戦闘参加者」として扱うことになった。

沖縄戦の戦没者の名前が刻まれた「平和の礎(いしじ)」=2019年6月20日、沖縄県糸満市摩文仁の平和祈念公園

沖縄戦の戦没者の名前が刻まれた「平和の礎(いしじ)」=2019年6月20日、沖縄県糸満市摩文仁の平和祈念公園沖縄戦では、さらに幼児から老人まで、いわば県民全員が市町村ごとに動員され、日本軍のあらゆる作業に従事した。その一方で、逃げ込んできた日本兵に防空壕から追い出されたり、方言を話したことで日本兵にスパイ容疑で殺害されたり、米軍に投降しようとして後ろから射殺されたり、日本軍の加害行為も横行。一般住民の死者数は、約9万4000人にのぼるとされる。

厚生省が1957年7月、陣地構築や救護、食糧供出、壕の提供、集団自決、遊撃戦協力、スパイ嫌疑による虐殺、勤労奉仕作業など、20項目のどれかに該当する沖縄県民をすべて、沖縄戦の戦闘参加者として遺族援護法の対象とすることを決定したのには、そんな背景がある。

沖縄戦と同じような状況を経験した南洋移民の人々もまた、遺族援護法の対象となる。

戦後、南洋移民約3万人が、沖縄へと引き揚げた。現地で財産をすべて失い、親や夫を亡くした人々の生活は、困窮を極めていた。だが、沖縄は本土とは異なり、海外引き揚げ者を対象とした救済措置は行われなかった。

理由のひとつは、戦場となった沖縄のすべての住民が、戦火で財産を失い、米軍の占領で住処を失い、救済を必要としていたこと。もうひとつは、米軍が海外からの引き揚げ者を特別扱いしなかったことだ。その結果、沖縄に住む生活困窮者全般が、遺族援護法の対象となったのだ。

ここで問題となったのが、当時、日本国籍を有することが、遺族援護法適用の条件だった点である。

地上戦となった結果、沖縄では15万件あまりの住民の戸籍が焼失した。戦後、占領統治を行った米軍が設けた臨時戸籍は、物資配給が目的だったこともあり、作為的で不正確な内容が目立った。そこで、沖縄の住民に沖縄援護法を適用するため、日本政府から戸籍整備の担当者が派遣されたが、南洋諸島など海外から引き揚げてきた人々は、親戚がいなければ、戸籍の回復が難しいケースが多かった。

米軍占領下の沖縄には、日本国憲法が適用されなかったため、家を単位とする明治民法に則り、親戚が戸籍を回復すれば、移民の名前もそこに反映された。だが、沖縄戦で親戚を失ったり、海外生まれで親戚が把握していなかったりで戸籍が復活しなかった者は、遺族援護法申請への道を事実上閉ざされたのである。

サイパン戦で多くの日本人が「バンザイ」と叫びながら身を投げたバンザイクリフ=

2005年6月25日

サイパン戦で多くの日本人が「バンザイ」と叫びながら身を投げたバンザイクリフ=

2005年6月25日そもそも、生きるか死ぬかの選択をして南洋移民となった人々が、戦中、そして戦後も、何重もの苦しみを味わわねばならなかったところに、沖縄のむごさがある。

2019年8月末、沖縄出身の元南洋移民が集まる「南洋群島帰還者会」は、50回目となる南洋諸島への慰霊の旅を行った。南洋戦の生存者の高齢化に伴い、参加者は年々減る一方で、今年が最後の旅となる。

戦後の沖縄で、「南洋帰り」という言葉はよく知られていた。だが、彼らの苦しみの歴史はほとんど知られてこなかった。そして現在、政治からも司法からも顧みられることのないまま、歴史の中に埋もれていこうとしている。

あまりにも報われない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください