平成政治を問い直す【3】橋本行革と「改革を競う野党」

2019年10月09日

「改革保守」とは強いリーダーシップによって行政機構の縮小再編成を目指した保守政治の自己刷新であり、その第二のピークは橋本政権による行政改革であった。1990年代初頭、「改革保守」の先鞭をつけたのは小沢一郎であったが、その後、「改革」は小沢の専売特許を離れて独り歩きし、1996年以降、橋本自民党がその「お株を奪う」ことになる。

行政改革は「改革保守」の一貫した最重要アジェンダであり、その必然的帰結として、「改革の政治」の主敵は常に官僚や公務員に設定されてきた。

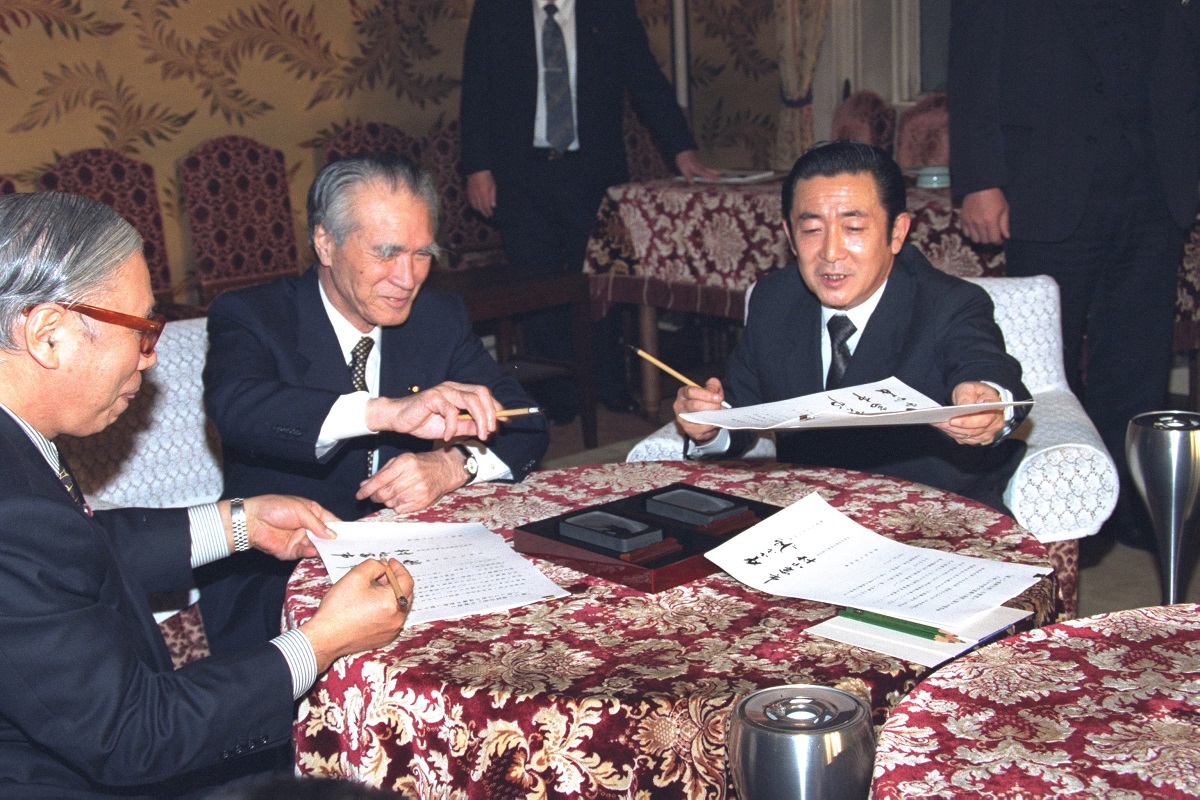

村山政権の与党3党は、辞任表明した村山首相の後継として自民党の橋本総裁を首相候補に決定。新政権の政策合意書に署名する、右から橋本龍太郎・自民党総裁、村山富市・社会党委員長、武村正義・新党さきがけ代表=1996年1月8日、東京都千代田区の国会内

村山政権の与党3党は、辞任表明した村山首相の後継として自民党の橋本総裁を首相候補に決定。新政権の政策合意書に署名する、右から橋本龍太郎・自民党総裁、村山富市・社会党委員長、武村正義・新党さきがけ代表=1996年1月8日、東京都千代田区の国会内

事実、1990年代はエリート官僚の不祥事が続出した時代でもあり、これが行政改革への機運を盛り上げた。1998年には銀行による大蔵省への過剰接待の実態が暴かれ、舞台となった「ノーパンしゃぶしゃぶ」は流行語ともなり、大蔵省解体の一因となった。厚生省認可の非加熱製剤によってHIV感染者を生みだした薬害エイズ事件もまた、「行政の無謬神話」を破壊し、川田龍平らの抗議活動や市民運動出身の菅直人厚生大臣らの活躍を受けて、リベラル派からの官僚批判を加速させる契機となった。

1990年代の行政改革は二つの出所から生じたものであった。第一に「改革保守」による行政改革であり、すなわち「開発主義国家」の解体であった。「開発主義国家」とは、政府が大企業の成長を促進しつつ、市場競争を抑制して中小企業をも保護育成していくシステムである。橋本自民党が試みたものはこのシステムの縮小再編成であり、具体的には中央省庁の許認可権と行政指導の削減に求められた。

第二に、いわば市民派からの行政改革である。「開発主義国家」は、「天皇制国家の国家原理」を継承し、政官業の癒着による「独特の非民主主義的な社会構造」を作ってきた点で、長らく市民運動や住民運動の批判対象でもあった(注1)。たとえば、1990年代、長良川河口堰事業は市民派やリベラル派からの「開発主義国家」批判を象徴するものとなった。

市民派からの「開発主義国家」批判を牽引した代表的論者は松下圭一であろう。1990年代、松下は、官庁の肥大化と族議員の跋扈が行政劣化をもたらしているとし、官僚を「公僕」に戻すためには、民主的に選出された国会による行政へのコントロール強化が必要だと力説している。松下によれば、このような「市民版行政改革」によって、「保守vs革新」という考え方からは見えなかった「官治vs民治」という政治構造が見えるようになるという。その意味で、「市民版行政改革」は「保革対立」に代わるポスト冷戦的な対立軸を市民派の側から提示するものであったといえよう。

(注1)後藤道夫『反「構造改革」』青木書店、2002年、153頁

「改革の政治」とは「政治主導」によって行政機構に大ナタを入れる政治であった。そして自社さ連立政権の首班を村山から引き継いだ橋本自民党は、行政改革を時代の要請として受け入れ、再び「改革の政治」へと大きく舵を切っていった。

橋本政権による行政改革の第一の柱は内閣機能の強化であり、橋本は首相のシンクタンクとして内閣府を設置し、内閣の法案作成能力を高めた。とりわけ、内閣府の下に経済財政諮問会議が設置され、小泉政権以降、それまで大蔵省が担っていた予算作成機能は経済財政諮問会議へ、すなわち首相官邸へと移行されることになる。

内閣機能の強化は、政治家のリーダーシップの創出という点において政治改革の延長上にあるものであった。上山信一の言葉を借りれば、橋本行政改革は「政治(永田町)が省庁(霞が関)をリードする体制」の構築、すなわち「『霞が関から永田町』へのパワフルな政権交代」なのである。

橋本による行政改革の第二の目玉は、1府22省庁から1府12省庁への中央省庁再編であった。かつて後藤田正晴は、中曽根行政改革の「中途半端」を指摘し、その理由として中央省庁の削減や統廃合に踏み込めなかった点をあげている。その意味で、橋本行政改革は中曽根行政改革の不徹底を補う「第二ラウンド」とも位置づけられるものであった。

1998年7月12日投開票の参院選で自民党は改選議席61を大きく下回る45議席で惨敗。橋本首相は退陣する

1998年7月12日投開票の参院選で自民党は改選議席61を大きく下回る45議席で惨敗。橋本首相は退陣する細川政権において始動された規制緩和も、橋本政権期にそのピークを迎える。細川政権下での規制改革の主眼は「経済的規制の原則撤廃」におかれたが、1990年代後半になると医療や保育など社会的規制をも全面撤廃せよという主張、すなわち「例外なき規制緩和論」が唱えられるようになる。

橋本政権期においても、アメリカ、財界、そして国内の「消費者」からの圧力によって規制緩和が促進される構図は繰り返された。日本政治に対するアメリカからの圧力はマルクス主義経済学者がつとに強調するところである。たとえば萩原伸次郎によれば、クリントン政権は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください