異例ずくめの入場制限、補助金不交付も後味悪く、残った禍根

2019年10月09日

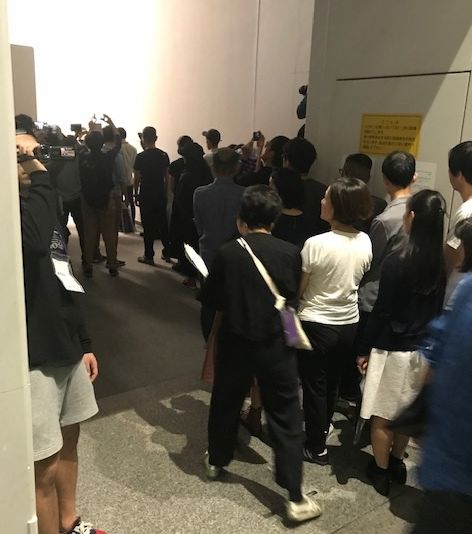

30枚の観覧権を求めて抽選に並ぶ人たち(奥)と、ごった返す報道陣=2019年10月8日、愛知芸術文化センター(筆者撮影)

30枚の観覧権を求めて抽選に並ぶ人たち(奥)と、ごった返す報道陣=2019年10月8日、愛知芸術文化センター(筆者撮影)3日間で中断した「あいちトリエンナーレ2019」の企画展の一つ「表現の不自由展・その後」が2019年10月8日、66日ぶりに再開した。

想定できない事態が次々と起きた会場内外の騒動も含めた全体が、「言論の不自由とは何か」を生々しくものがたり、日本社会を鈍く冷たく覆う空気を改めて教えてくれた「超大規模イベント」になったと、皮肉にも思えてくる。

「不自由展」の抽選受け付けで番号付きの青いバンドを腕に付ける人たち(奥)=2019年10月8日、愛知芸術文化センター(筆者撮影)

「不自由展」の抽選受け付けで番号付きの青いバンドを腕に付ける人たち(奥)=2019年10月8日、愛知芸術文化センター(筆者撮影)まず、入場者は抽選制で2回に分け、それぞれ30人しか見られなくなった(翌9日からは観覧者を少し増やした)。合わせて1千人ぐらいの人が会場の10階フロアを取り巻き、並びきれなくて11階まで列をつくる。受け付けで番号の書かれた青いリストバンドをはめて抽選を待つ。

外れた人は他の企画展示で我慢しなくてはならない。

当選して会場入り口の安全検査に並ぶ人たち=2019年10月8日、愛知芸術文化センター(筆者撮影)

当選して会場入り口の安全検査に並ぶ人たち=2019年10月8日、愛知芸術文化センター(筆者撮影)報道陣は、事前も観覧時間中も、会場内に入ることも鑑賞する人を撮影することも許されなかった。

再開前に報道陣が手続きする「プレスルーム」が用意されたが、50人以上が集まって収拾がつかず、地元記者や韓国メディアと「代表撮影社」を決めるのに、かなりの時間を費やした。

私も取材申請をすませたのに、「報道陣」であることを示すプレスカードは、「整理がつかない」という理由でもらえなかった。

「その後」展示場の前で再開反対のプラカードを掲げる人たち=2019年10月8日、愛知芸術文化センター(筆者撮影)

「その後」展示場の前で再開反対のプラカードを掲げる人たち=2019年10月8日、愛知芸術文化センター(筆者撮影)とはいえ、すべてが陰険なムードというわけではなかった。

会場の外では、再開に反対する人たちがプラカードを持って歩き回ったり通行人にビラを配ったりしていた。主張はこんな具合だ。

「県は公金の不正使用を認めるな」

「芸術でない芸術祭に公金を使うのか」

「昭和天皇を踏みつけるのは芸術でない」

再開の是非を問うテレビカメラに向かって、「再開?こんなバカなことないですよ」とつぶやく男性もいた。

会場の外でプラカードを持ち再開に異議を唱える女性=2019年10月8日、愛知芸術文化センター前(筆者撮影)

会場の外でプラカードを持ち再開に異議を唱える女性=2019年10月8日、愛知芸術文化センター前(筆者撮影)再開反対のプラカードを持ち、数人で会場近くに立っていた名古屋市民という女性は、昭和天皇を汚すような作品が許せないと言い、「県が応援している展示会であれば、子ども連れで見ても、嫌だなあという気持ちにさせるような展示はおかしいでしょう。ただ、それを訴えたいだけなのです」と静かに話していた。

韓国メディアは、在京のほぼ全社が出張して取材していた。大手紙の東京特派員は、「慰安婦問題のシンボルとされる少女像の展示がどうなるか関心を持っていたが、名古屋に来る間もなく、あっという間に展示が中断されてしまった。展示が紆余曲折(うよきょくせつ)を経て再開されること自体が日本のすごさです。韓国ではあり得ない大きなニュース」と驚いていた。

「トリエンナーレ2019」は、愛知県内4カ所のメイン会場を中心に、絵画、空間パフォーマンス、音楽、映像などを繰り広げる日本最大級規模の芸術祭だ。

「その後」展は、芸術文化センターで計画された37の個展の一つに過ぎず、トリエンナーレ全体では量的に数パーセントに過ぎないだろう。

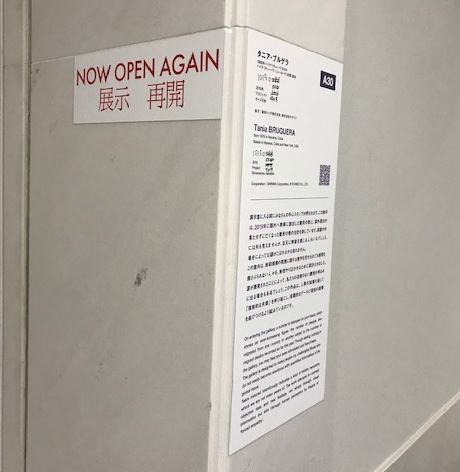

ボイコットを撤回した作家の作品展示も合わせて再開された=2019年10月8日、愛知芸術文化センター(筆者撮影)

ボイコットを撤回した作家の作品展示も合わせて再開された=2019年10月8日、愛知芸術文化センター(筆者撮影)中断から1週間余りたったころ、彼らは連帯して実行委員会に抗議し、自分たちの展示の中止も求めた。「展示再開」は、主催者側と和解してボイコットを撤回、再び展示参加を決めたことを示すサインだった。

死亡した難民の数を刻んだスタンプを客の手に押し、白い展示室にメンソールの香りが充満して刺激で涙が出てくるタニア・ブルゲラ氏の作品。朝鮮の民族衣装・チマ・チョゴリにあふれた部屋で、民族の分断を刺激的な映像で見せるイム・ミヌク氏らの作品など、この日、ボイコット組が再び参加した意義は大きい。

こうした一時離脱した作家たちが1カ月前に出したメッセージも会場に飾られた。その中で、展示に対する「表現の自由への攻撃」を明快に4点挙げた。

①河村たかし名古屋市長による「その後」展中止を求める不適切な発言

②菅義偉官房長官による文化庁の補助金見直しを示唆した威嚇ともとれるコメント

③展覧会スタッフが受けた数多くの匿名嫌がらせ電話

④「その後」展を閉鎖しないとテロ行為をすると脅迫するファックス

出品者と実行委員会が「和解」して再開にこぎつけたとはいえ、これら4点のほとんどは、再開前から根本的に何も改善されていない。

展示再開を前に、大村秀章・愛知県知事は「中断していたものが再開された例はない」と英断だったことを強調した。実際、その通りだろう。津田大介・芸術監督をはじめ、「どうしたら安全に再開できるか、手順などを議論して前日はほぼ徹夜だった」(実行委員会関係者)と苦労話も聞いた。

しかし、この中断・再開の一件を総括しようとしても、すっきりとはいかない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください