“中国屋”の記者がみた、民主化への渇望を抑えらない香港の現実

2019年10月16日

地下道にびっしりと張り詰められた民主化を求めるポスター=2019年10月1日、香港の九竜半島尖沙咀、筆者撮影

地下道にびっしりと張り詰められた民主化を求めるポスター=2019年10月1日、香港の九竜半島尖沙咀、筆者撮影中国屋。私は長くそう呼ばれてきた。朝日新聞の特派員や論説委員として、中国を中心としたアジア情勢、とりわけ台湾海峡を挟む中国本土、香港、そして台湾の「両岸三地」を見つめ、追いかけ、そして伝えてきた。この夏、朝日新聞を“卒業”し、フリーのジャーナリストとして再スタートを切った。あらためて感じたのは、中国屋として見つめ続けた「両岸三地」の融合、摩擦、対立、そして乖離(かいり)が今後、アジア、そして世界をどう変えていくか、その深層と真相に迫り続け、それを記事にして残したいという思いだった。とすれば、書くしかない。まずは巨大な中国を民主化デモで揺さぶる、小さな香港から始めよう。

中国共産党最高指導者の毛沢東が1949年10月1日、北京の天安門上で中華人民共和国の建国を宣言してから70年がたった。ちょうどその日、私は香港にいた。民主化を求めるデモが連日伝えられる香港の今を見たかったからだ。

私は朝日新聞特派員として95年から翌年にかけての1年半、香港で暮らした元市民である。97年の中国への返還を目前にした英国領香港の人々は、迫りくる共産党統治に対する得体の知れない不安と、「東洋の真珠」とたとえられた繁栄が続くようにとの渇望がないまぜになっていた。私もそうだった。

香港には友人や知人たちがいる。よけいに、その行方は気になる。だから、返還後も私は機会を見つけては訪れてきた。今回は返還70年のとき以来2年ぶりだった。

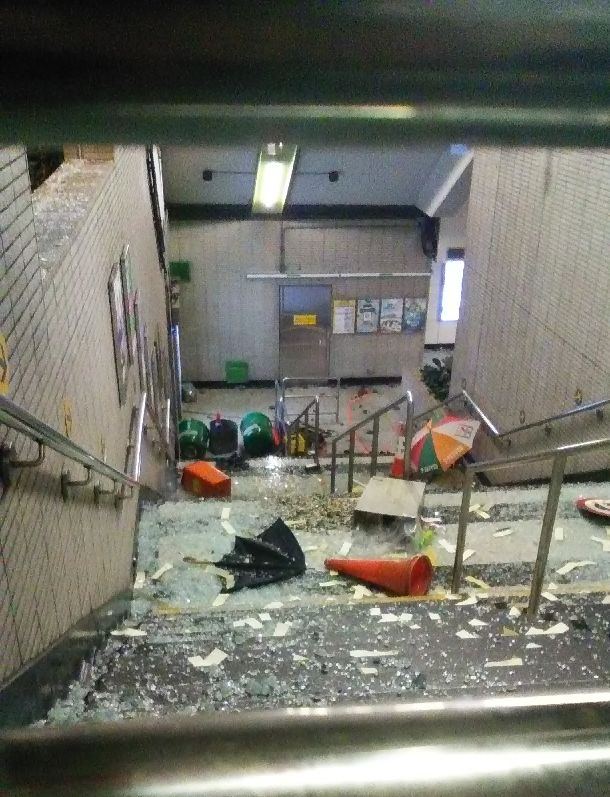

デモ隊の襲撃を受けてシャッターがおろされた地下鉄の入り口=2019年9月29日、香港島湾仔駅、筆者撮影

デモ隊の襲撃を受けてシャッターがおろされた地下鉄の入り口=2019年9月29日、香港島湾仔駅、筆者撮影

宿舎にしたホテルは香港島湾仔(ワンチャイ)の官庁街にあった。“デモ銀座”みたいなところだ。若者たちがどんどんと集まり、四方から機動隊が迫ってくる。香港のデモは予定されているものがあれば、SNS上などでの呼びかけで突然始まるものもあるとは聞いていたが、本当に急だった。

この日は日曜日。そのせいか、デモにはお年寄りや子供の参加も目立った。出張先の北京で春に骨折した私は杖をついていた。思うように動けず、催涙弾の煙に巻き込まれてしまった。目の奥がかゆい。涙がとまらない。しゃがんで我慢していたら、デモ参加者から「大丈夫か」と声をかけられた。

――どこから?

日本人だと言ったら、「応援ありがとう」という言葉が返ってきた。この日は日本など世界の各地で香港のデモを支援する集会が開かれていた。

街を歩くと、あちこちで10月1日を中華人民共和国の建国を祝う「国慶節」にはさせない、という叫び声を聞いた。路上に貼られた習近平・中国国家主席のポスターが踏みにじられ、中国国旗の五星紅旗が焼かれている。

1日はどうなるのか?ネット上での集会やデモの予定を探した。香港のあちこちでデモや集会があるようだった。ただ、天安門事件の追悼集会が毎年開かれる香港島のビクトリア公園で予定されていた大規模集会やデモ行進は、当局の許可が下りていなかった。

1日は早起きをして街を見て回った。最寄りの地下鉄・湾仔駅は、デモ隊に襲われ閉鎖されたままだ。ならばと、近くの埠頭からスターフェリーに乗って対岸の九竜半島尖沙咀(チムサーチョイ)を目指すことにした。

香港島のデモで外された中国建国70周年を祝う横断幕の前を歩くデモ隊=2019年10月1日、香港、竹花徹朗撮影

香港島のデモで外された中国建国70周年を祝う横断幕の前を歩くデモ隊=2019年10月1日、香港、竹花徹朗撮影 中国国旗を手にした人たちと乗り合わせた。彼らは尖沙咀で他のグループと合流し、記念写真を撮った後、国歌「義勇軍行進曲」の合唱を始めた。中国特派員として数えきれないほど耳にしてきた歌だ。

立ち上がれ

奴隷となることを望まぬ人々よ

我らの血肉で新たな長城を築こう

五輪の表彰式などで多くの日本人にもなじみがあるが、もともとは抗日戦争で自由と解放を求めて歌われたものだ。

合唱が終わると、「中国加油」(がんばれ中国)が連呼された。香港にも当然、今の中国を愛する人がいる。1日付の香港各紙は反共の「リンゴ日報」を除けば、建国を記念する祝儀広告であふれていた。

中国国旗の五星紅旗を振る香港市民=2019年10月1日、香港の九龍半島尖沙咀、筆者撮影

中国国旗の五星紅旗を振る香港市民=2019年10月1日、香港の九龍半島尖沙咀、筆者撮影次に尖沙咀からフェリーで香港島中環(セントラル)に行った。街をうろうろしていると、デモ隊のシンボルになった黒シャツの大群に出くわした。中環のフェリー乗り場に向かっていく。私も足を引き釣りながらついていった。一人ずつ料金を支払って乗り込んでいくので、列はなかなか縮まらない。

「光復香港、時代革命」(香港を取り戻せ、我々の時代の革命だ)

あちこちからスローガンが呼びかけられると、行列全体にこだまするかのように返ってくる。香港には、れいわ新選組の山本太郎代表のように、街頭で人を引き付ける才のある若者が育っている気がした。

「香港人加油」も連呼される。「中国」ではなく「香港人」だ。そして、日本でも繰り返し聞いた、あの歌の合唱が始まった。

夜明けがやって来た

この香港を取り戻せ

共に行こう

正義のため

時代の革命だ

民主と自由が永遠に朽ちないと願う

私は願う

香港に再び栄光あれ

「願栄光帰香港(香港に再び栄光あれ)」だ。市民がつくりネットで広がった。いまでは「香港国歌」とも呼ばれる。

合唱は船上でも続き、私も思わず下手な広東語で口ずさんだ。

香港島のデモに参加した人たちを拘束する警察=2019年10月1日、香港、竹花徹朗撮影

香港島のデモに参加した人たちを拘束する警察=2019年10月1日、香港、竹花徹朗撮影香港のテレビが各地の様子をライブで中継している。機動隊の放水と催涙弾の発射に、デモ隊が火炎瓶や投石で応酬している。火炎瓶を載せたラジコンカーが機動隊めがけて突進、火を噴いた。明るいときとは異なる“戦場”に思わず見入った。

警察力を恐れぬ「勇武派」と呼ばれる若者たちの姿が目立った。画面には子供も映っている。

大陸に近い「新界」では、デモの最中に18歳の男子高校生が、警官に至近距離から胸を撃たれ、重体になった。香港での容疑者を大陸に引き渡すのを可能にする「逃亡犯条例」改訂に反対するデモが本格化した6月以降、警察の撃った実弾で被害が出たのは初めてだ。

この画像はすぐに拡散し、穏やかにデモをしていた人たちに大きな衝撃を与えた。警察は「合法」と宣言したが、そこまでする必要はあるのかと思った。

香港で1日、デモ隊に向けて銃を向けている警察官(右)に撃たれ、後ろに倒れようとする高校2年生の男子(中央、ピンク色のガスマスクをつけている人物)=香港城市大学生会のフェイスブックの動画から

香港で1日、デモ隊に向けて銃を向けている警察官(右)に撃たれ、後ろに倒れようとする高校2年生の男子(中央、ピンク色のガスマスクをつけている人物)=香港城市大学生会のフェイスブックの動画から 香港の警察は英国の伝統を引き継ぎ、丸腰でパトロールするのが常だった。

2005年12月、世界貿易機関(WTO)閣僚会議が香港で開かれたとき、北京から取材に行った。農業自由化が大きなテーマで、各国から自由化に異議を唱える農民らが抗議に来ていた。なかでも韓国の農民は海に飛び込んで抗議するなど元気がよく、会議場周辺で警官がつくる盾を難なく突破していた。香港警察は情けないとも思ったが、平和な香港を感じた。

香港の警察は返還から20年以上たって、大陸の警察に似てきた。同じ中華人民共和国だからとはいえ、角刈りが増え、問答無用とばかりに警棒でガツンと市民を叩きのめす姿を、短い滞在中に何度も目にした。デモ隊の抵抗も金属バットや工具を振り回すなど過激だ。

抗議活動は平和的であるほうが、長い目で見た場合より力を発揮すると思う。だが、若者の憤りの背景には、香港の変容があるのだ。

警察官に発砲された高校生が通う学校の前に集まり、撃たれた左胸付近に手を置き抗議の声を上げる若者たち=2019年10月2日、香港・荃湾(ワン)、竹花徹朗撮影

警察官に発砲された高校生が通う学校の前に集まり、撃たれた左胸付近に手を置き抗議の声を上げる若者たち=2019年10月2日、香港・荃湾(ワン)、竹花徹朗撮影香港返還のころ、大陸はまだ、WTOに加盟しておらず、経済的には未熟だった。金融拠点の香港はまさに「東洋の真珠」で、傷つけるわけにはいかなかった。それが、大陸の目を見張る発展で、香港の経済的地位が相対的に低下した。

その一方で、国力を膨張させ続ける大陸は、愛国心を膨らませた。香港でも、愛国主義教育や国歌・国旗の尊重など「一国」が重視された。他方、多くの市民が望む選挙の民主化は進まなかった。

そうしたなかで、返還後に生まれ育った若者たちの間では、「香港人意識」が強まっていった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください