徳島県の「防災知事」飯泉嘉門氏が提言。避難勧告・支援要請は「空振り恐れるな」

2019年10月17日

取材に応じる全国知事会長の飯泉嘉門・徳島県知事=10月15日、東京・平河町。藤田撮影

取材に応じる全国知事会長の飯泉嘉門・徳島県知事=10月15日、東京・平河町。藤田撮影激甚化する自然災害から命をどう守るか。台風19号は深刻な問いを日本社会に改めて突きつけた。住民に近い地方自治体にできることは何か。旧自治省で中堅官僚当時に阪神・淡路大震災への対応にあたって以来、防災にこだわり続ける全国知事会長の飯泉嘉門・徳島県知事(59)に聞いた。

筆者が国会近くにある全国知事会のオフィスを訪ねたのは10月15日。連休中に台風19号が東日本を蹂躙した直後だった。インタビューに応じた飯泉氏にまず、なお全貌の見えない被害のすさまじさをどうみるかを聞いた。

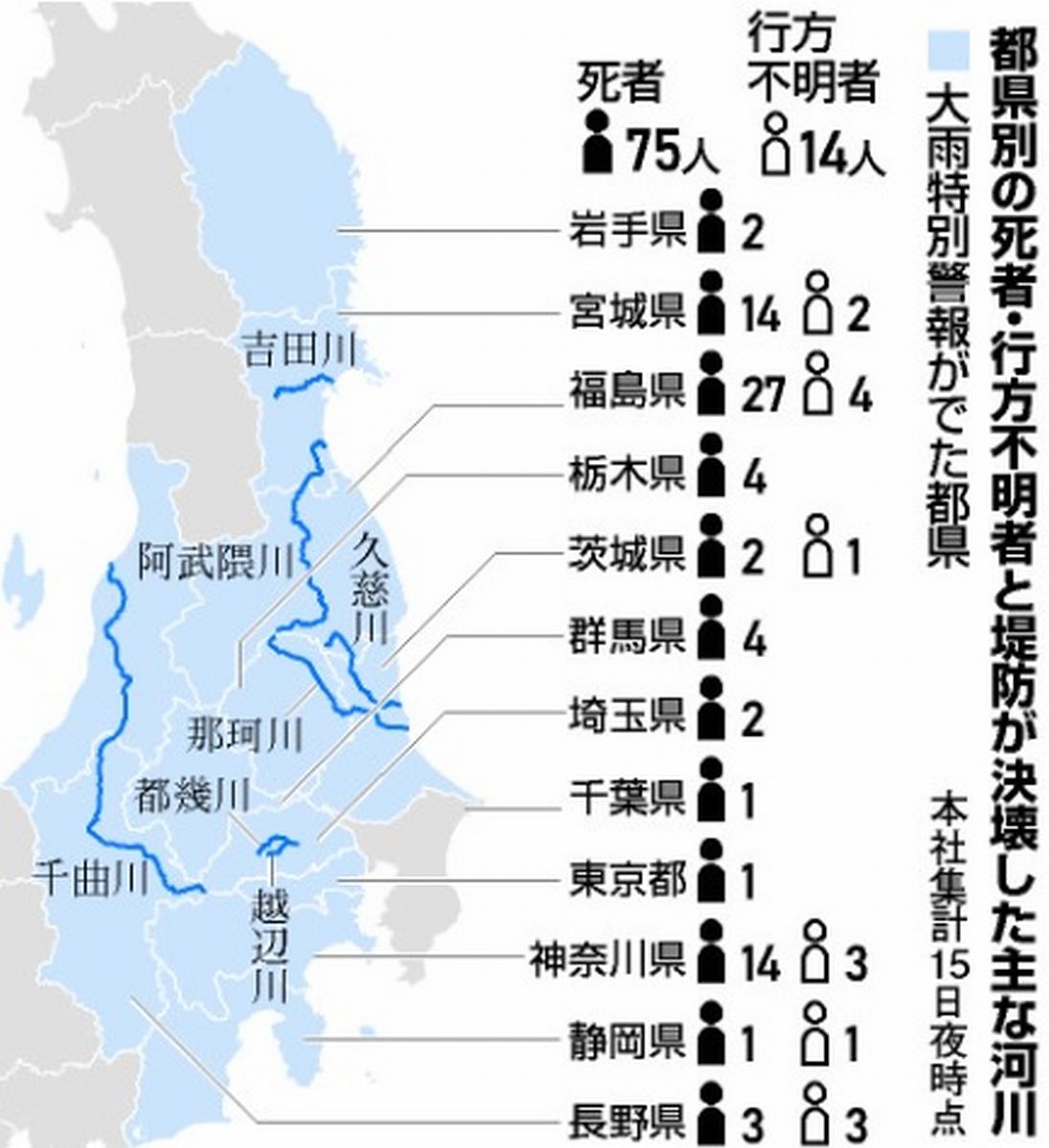

台風19号による10月15日時点での被害状況=朝日新聞社

台風19号による10月15日時点での被害状況=朝日新聞社発災直後にヘリコプターを一斉に飛ばしての人命救助や、大きな河川の堤防など主要防災インフラの強化では国に頼らざるを得ない面もあるが、飯泉氏は都道府県同士でできる互助があると強調する。被災地への支援はもちろん、そうした各方面からの支援を被災自治体が受ける「受援態勢」の立ち上げに協力することだ。

「昨年の西日本豪雨で徳島県は、甚大な被害の出た愛媛県や宇和島市のカウンターパートになり、職員を派遣しました。都道府県同士で一対一の関係ができれば、被災地の地理や支援ニーズもわかってくる。切羽詰まっている被災自治体にどんな支援をすればいいかと聞くのでなく、こうしていいかと提案できるようになります」

「発災から72時間は人命救助、その後は助かった人が集まる避難所の運営支援、5日を過ぎれば避難者の体調不良に対応する保健師チームの派遣や、被災者が今後様々な支援を受けるための罹災証明の発行などが必要になってくる。タイムラインを考え、次はこうした段階です、支援の用意があるので必要ならボタンを押して下さいという助言もできます」

全国知事会の会長室で、飯泉氏は続ける。

「そうした『カウンターパート制度』を全国知事会ではしっかり作っています。例えば台風15号で千葉県がやられた時は関東ブロックの他の都県が協力した。台風19号のように関東全域がやられれば、関西広域連合で協力できないかといったことを検討することになる」

関西広域連合はいま関西周辺の8府県と4政令指定都市からなり、徳島県も含まれる。徳島県知事として5期目になる飯泉氏は、2011年の東日本大震災の際の関西広域連合の対応が「カウンターパート制度」のもとになったと振り返る。

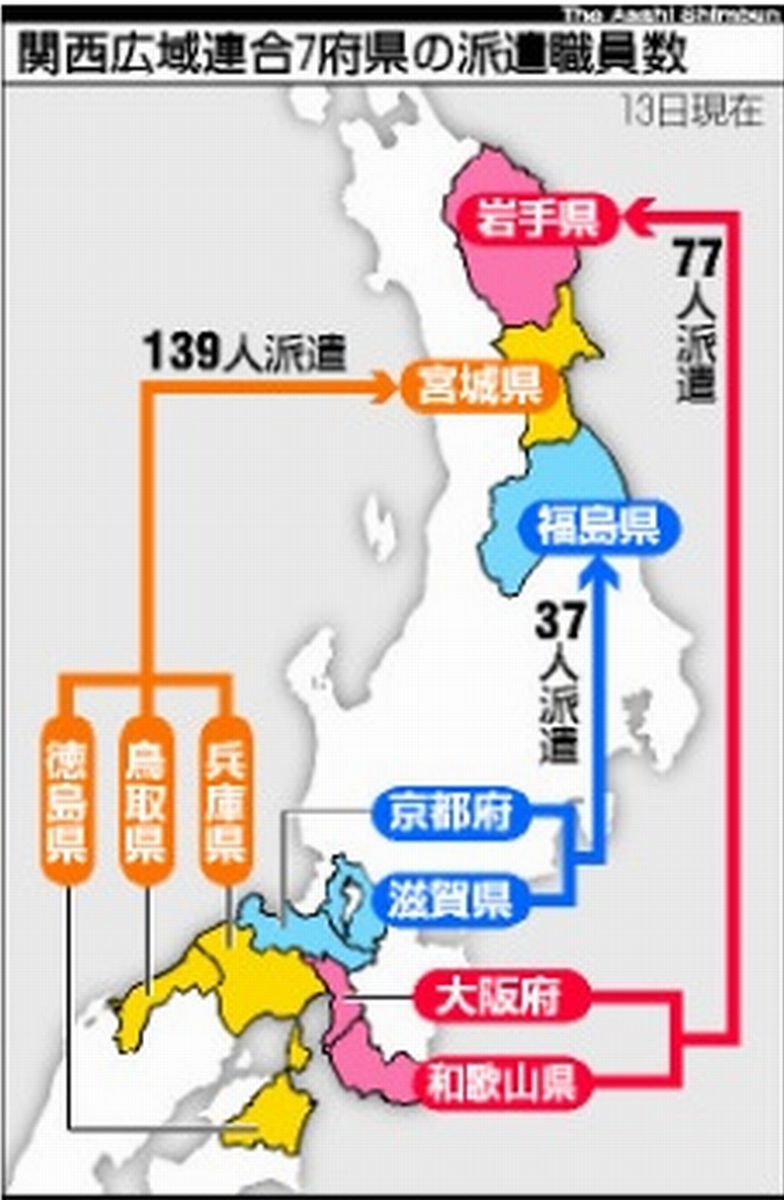

東日本大震災を受けた関西広域連合の2011年4月13日時点での対応=朝日新聞社

東日本大震災を受けた関西広域連合の2011年4月13日時点での対応=朝日新聞社「東日本大震災が起きて2日後に関西広域連合の全知事が神戸市に集まり、被災地の映像を見ながらカウンターパートを決めた。岩手には大阪と和歌山、 宮城には兵庫、鳥取、徳島、福島には滋賀と京都(図は当時の派遣職員数)。宮城県庁では職員が自宅に帰らず着の身着のままで対応していた。その災害対策本部の一角に関西広域連合の出先ができ、支援の調整にあたりました」

飯泉氏が全国知事会長に就いた今年9月以降、台風15号と台風19号が立て続けに襲来した。全国知事会は10月14日、二つの台風に関する「緊急広域災害対策本部」を初めて設置。東日本大震災への対応の教訓からできた内規に基づくものだった。

「今まで都道府県の間で積み重ねてきた相互支援の仕組みを被災自治体が活用する場合に、全国知事会がワンストップサービスの窓口になります。今後も、台風銀座と呼ばれた西日本や地震が頻発してきた地域の経験をヨコ展開していきたい」

台風15号と19号の襲来を受け、10月14日に全国知事会に対策本部を立ち上げた会長の飯泉氏=全国知事会提供

台風15号と19号の襲来を受け、10月14日に全国知事会に対策本部を立ち上げた会長の飯泉氏=全国知事会提供ただ、自然災害が激甚化する上に台風19号のように広域化してくると、都道府県同士での互助は難しくなってくる。そもそも多くの都道府県の足元の地域社会が少子高齢化などで弱っている。飯泉氏もその点は認める。

「消防団は全国にありますがボランティアで高齢化し、数が減っています。道路が土砂崩れで通行止めになった場合、徳島県では地元の建設業協会に復旧を頼む協定を結んでいるが、公共事業が減って業者も減りました。警察や消防は重機を持っておらず、いざという時には自衛隊の協力が欠かせません」

それでも飯泉氏は、自然災害による人的被害をできるだけ減らすには「自助7割、共助2割、公助つまり公共機関による救助は1割です」と力を込める。特に「自助7割」には平時からのひとりひとりの防災意識の向上が欠かせないとして、徳島県での取り組みを詳しく説明した。

「県立高校に防災クラブを作り、生徒に防災士の資格を取ってもらっています。県庁の新規採用職員も消防学校で研修して防災士の資格を取る。南海トラフ地震が来る前に彼らが社会の中堅になればと考えています」

「人生100年時代ですから、県のシルバー大学校大学院で防災士の資格を取る高齢者もいます。若者から高齢者まで、災害時に『どうして助けてくれないんだ』ではなくて、自身と周りの人たちを守る形を作る。このぐらいしないと日本の防災力はなかなか保てません」

「共助2割」にあたる地域での取り組みも重視する。

徳島県立防災センターでGWに開かれた、消火器で水を噴射する催し=4月27日、徳島県北島町。朝日新聞社

徳島県立防災センターでGWに開かれた、消火器で水を噴射する催し=4月27日、徳島県北島町。朝日新聞社「例えば防災訓練を毎年9月の『防災の日』にやるだけでなく、日々の生活に防災の動きを自然に入れていく。地元のお祭りで子どもたちが避難所の高台まで登れば何かもらえるイベントを企画したり、その時に避難路を大人が一緒に歩いてここは夜は暗くて危ないから明かりが必要だと気付いたりといったことです」

それでも実際に住民に危険が迫った時、最後の砦となる公共機関が担う「公助1割」の役割は重い。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください