天然ガス開発の深刻な影響と日本の関与

2019年10月19日

2017年10月以来、武力攻撃が続くモザンビーク北部、カーボデルガード州。6月6日には、「イスラム国(ISIS)」が攻撃への関与を発表し、世界に衝撃が走った。

その直後の6月19日、三井物産は、同地での「LNG(液化天然ガス)プロジェクトの最終投資決断の実行」との標題で、プレスリリースを発表した。日本経済新聞によると、同社は最大25億ドル(2700億円)を投じて天然ガスの開発を進め、2024年に生産を開始するという。そして、生産された天然ガスの9割以上を東京ガスなどが購入するとのことである(日経新聞2019年6月20日参照)。

実は、この事業には日本の公的機関も関わり、税金が使われている。

JOGMEC(独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構)は、三井物産と同額の投資を行い、両者で米国アナダルコ社=トタル社(26.5%)に次ぐ20%の権益保有者でもある。モザンビーク天然ガス公社の15%を超える権益保有者となる「日本勢」の役割の大きさが分かる。

JOGMECは、2002年7月の「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」に基づき設立されたもので、日本政府から運営交付金(211億円)、国庫補助金(147億円)、政府出資金(732億円)などの支援を受ける(平成31年度予算)。これに貸付金を加えると、莫大な公的資金がJOGMECに投じられていることが分かる。

その理由づけとして、同機構は次のように説明する(こちら参照)。

石油等、石炭、地熱及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するとともに…国民の健康の保護及び生活環境の保全並びに金属鉱業等の健全な発展に寄与することを目的とする。

つまり、日本国民の健康と生活環境の保全のためであるという。そして、「金属鉱業等の健全な発展」にも寄与すると掲げている。

2011年以降の日本における原発事故後の原子力発電のおかれた厳しい状況。世界的に気候変動への対策が叫ばれる中、石油・石炭発電に注がれる厳しい視線。中東などの石油産地や輸送ルート上での政情不安。他方で、自然エネルギーへの投資の遅れ。これらを受けて、日本はエネルギー源としての天然ガスへの期待を今まで以上に高めている。

9月26日には、32カ国1200人を東京に集め、LNG(天然ガス)産消会議2019が開催され、菅原一秀経済産業大臣は、関連プロジェクトへの100億ドル(1兆円)規模の追加ファイナンスを約束した(こちら参照)。

参院予算委で答弁する菅原一秀経産相=2019年年10月16日

参院予算委で答弁する菅原一秀経産相=2019年年10月16日しかし、天然ガスの生産地の現実は、喜べるものではない。

本連載の『「イスラム国がモザンビークを攻撃」の衝撃(中)』で詳しく見たように、モザンビークの天然ガス開発事業をめぐっては、地元NGOや国際NGOだけでなく、モザンビーク内外のほとんどの識者が、カーボデルガード州で頻発する武力攻撃の主要因の一つであるとの指摘を行っている。それにもかかわらず、日本のメディアは、「三井物産、モザンビークのLNG開発 途上国でビジネス創出、『国づくり』に貢献」との見出しを掲げ、この事業を手放しで賞賛する(SankeiBiz 2019年7月15日)。現地で生じる武力攻撃については、一切の言及はない。

当然ながら、事業主である三井物産・JOGMEG、これを後押しする外務省も、現地の状況は把握している。しかし、日本のメディアや市民が関心を寄せない中、日本やアジア市場が必要とするエネルギー源が手に入り、儲るのであればそれでいいと考えさせるだけの「遠さ」が二国の間に横たわる。

しかし、この「スルー可能な状態」は長くは続かないだろう。

天然ガス開発の結果として、モザンビーク国政全体とカーボデルガード州に生じている深刻な事態は、無視できないレベルになりつつあるからである。現実に、モザンビークの現政権・与党やその周辺は腐敗の度合いを深める一方、カーボデルガード州では土地収奪や住民移転により深刻な社会的格差や困窮状態が生じている。そして、これに乗じた武力攻撃が社会に浸透し、地理的に拡散しつつある中で、軍や警察の住民に対する国家暴力が激しくなっている。

1977年から16年間もの戦争を余儀なくされたモザンビークの人びとは、1992年の和平合意以来、試行錯誤しながらも平和で民主的で、公正なる社会の創造に努力し続けてきた。日本も、これを支援しようと、国連平和維持活動や元反政府ゲリラ勢力レナモの政党化に向けて多額の資金を拠出している。

しかし、日本の官民によるモザンビークへの開発援助や投資は、ここ10年ほど、「中国に負けるな」を合い言葉に、このような脆い平和と民主主義の土台を揺るがすものになりつつある。

前回記事で詳しく取り上げた、米国の外交政策に強い影響力を有するシンクタンクCSIS(国際戦略研究所)のシンポジウムでは、カーボデルガード州で広がる武力攻撃の分析を行った登壇者から以下の提言が次々に口にされた(こちら参照) 。

「投資家を教育せよ(Educate the investors)」

「第二の投資家」としてモザンビークの天然ガス開発に邁進する企業と独立行政法人を税金で支える日本。つまり、日本の一般の納税者、そして電力ユーザー(消費者)もまた、その責任を問われているのである。

さらに、「遠い、遠い」とばかりいっていられない現実も迫りつつある。

今年6月、天然ガスの第四鉱区を開発するイタリアEni社の株主総会にモザンビークの環境NGOが参加し、事業への反対を表明するとともに環境社会面での厳しい質問を多数投げかけた。環境NGO(前回記事で動画を紹介したJustiça Ambiental)は、住民の土地収奪・移転問題といった人権侵害問題に加え、天然ガス開発によってモザンビークの温室効果ガス排出量が10%増加する問題、ユネスコ生物多様性保護区として指定されているにもかかわらず海洋汚染に道が開かれる問題などを指摘している(Justiça Ambiental声明 2019年6月14日)。

これらはすべて、三井物産やJOGMEGだけでなく、日本の納税者・消費者に対して向けられているものとして受け止めるべきだろう。

イタリアでのEni株主総会参加後、この団体はヨーロッパ各国で関連企業や政府機関を訪問し、事業への反対の意思表示を行っている。また、これら投資・消費国の議会や市民社会との連携を広げつつある。

今年7月31日の国際NGO・FOEのラジオ番組(RealWorldRadio)では、すでに日本の関与も指摘されている。今後、日本企業やJOGMEG、政府の責任が問われていく可能性は否定できない。

ただし、ここにきて、事態は急速に、「『我々が』教育される」だけでは十分でないところまで達しつつある。来週10月15日に、モザンビークで大統領・議会選挙が予定され、ますます武力攻撃が激しくなっているだけではない。世界レベルの変動が、モザンビーク北部のこの天然ガス開発をめぐって生じているのである。

この最中の9月26日、カーボデルガード州の南隣のナンプーラ州のナカラ国際空港に、ロシアからの軍事支援が到着した写真が国内外を駆け巡ったのである。

一体、何が起きているのか? 本稿と次の「結」で、これを明らかにしていきたい。

武力攻撃直後の写真(今回のものではない)=「モザンビークのいのちをつなぐ会」提供

武力攻撃直後の写真(今回のものではない)=「モザンビークのいのちをつなぐ会」提供先述のとおり、来週15日の選挙を控えて、カーボデルガード州の武力攻撃はますます拡大の様相を見せている。9月18日には、マコミア郡のキテラジョ村で2度の攻撃があり、6名の死者と10名の住民の誘拐事件が発生した(Lusa 2019年9月20日)。ここでは、8月に2名、6月にすでに10名が亡くなっている。

9月25日には、天然ガス開発の拠点モシンボア・デ・プライア郡のムバウ村で、与党フレリモ党本部や家々が襲撃されている。機動隊との銃撃戦を経て、10名から15名近くの犠牲者が生じただけではない。同日、近くのムイドゥンベ郡のリンダラ村でも2名の男性が殺された(DW 2019年9月25日)。これらの襲撃について、ISISは、先月18日と26日に自らの関与を発表したが、実際のところは疑問視されている(DW 2019年9月25日)。

しかし、現時点でISISの直接関与の可能性が依然として低いとしても、武力攻撃が、7月時点よりも、さらに地理的拡大を見せている点は注意が必要である。さらに、ISISが、9月18日の声明で、これらの攻撃を「ムジャヒディーン(ジハード遂行者)によるキリスト教徒への復讐である」とした点は懸念される(Lusa 2019年9月20日)。

前回記事で紹介した通り、カーボデルガード州には4つの民族集団が暮らし、数ではムスリムが圧倒しているものの、非ムスリム(多くがカトリック教徒)のマコンデ人が州および国家の権力中枢を占めてきた。これは、独立時から現在まで国家権力を握るフレリモ(Frelimo:モザンビーク解放戦線)が、10年におよぶ植民地解放戦争を戦っていた時の兵士の大半がマコンデ人だったことに起因する。

そのため、国軍トップは歴代マコンデ人が占め、政府内や地方行政、そして党内の要職をマコンデ人が担ってきた。国防大臣を経て、大統領にフィリペ・ニュシがのし上がった背景に、マコンデ人グループの関与があったことについては前回記事で紹介した。

ニュシ大統領の「ホームグラウンド」であるカーボデルガード州に世界最大規模の天然ガスが見つかったこと、彼が当時すでに国防大臣であったことは切り離して考えるべきではないだろう。この2010年以降に加速化していく天然ガス開発と、全国的にまったく無名だったニュシが大統領に駆け上がるプロセスについては不明な点が多く、今後の研究が待たれる。

以上の国政における背景は、州レベルではより厳しい様相を示す。州内における民族集団間の反目が、明確な形で政治的に表面化することは少ないものの、日常の様々な場面で衝突の火種となってきた。レナモの本拠地(中部)から遠いカーボデルガード州で、同党が一定の支持を獲得してきた背景には、この民族集団間の反目が指摘されてきた。もちろん、州都ペンバ市内の集住地では、多様な民族集団による融和的な暮らしが営まれていることも多い。しかし、州全体で見る際には、民族的な背景をしっかり考慮に入れる必要がある。

民族集団の違いを超えて暮らす州都の住民=「モザンビークのいのちをつなぐ会」提供

民族集団の違いを超えて暮らす州都の住民=「モザンビークのいのちをつなぐ会」提供10月3日には、カーボデルガード州の南隣のナンプーラ州で、34名の若者が州警察により拘束された。これらの若者は、ナカラ港市からカーボデルガード州に向かい、「犯罪集団への参加を目論んでいた」という(Lusa 2019年10月3日)。

報道によると、州警察は、若者を出身地に連れ戻し、人集めを仲介した者や宗教的指導者をあぶり出すとの計画を明らかにしている(DW 2019年10月3日)。実際に、これらの若者が本当に武力攻撃に関与する目的で移動していたのかは定かではない。

しかし、取材に対し、ナンプーラ州警察が、「(州内で)このようなケースが増えている」と述べている点は注目に値する。同州は、モザンビークで二番目に人口が多く、その過半数をムスリムが占め、元々反政府ゲリラ・現最大野党のレナモが強い。ムスリムの若者の間で、カーボデルガード州での武力攻撃に参加する傾向が広がりつつあるとすれば、より警戒が必要であろう。

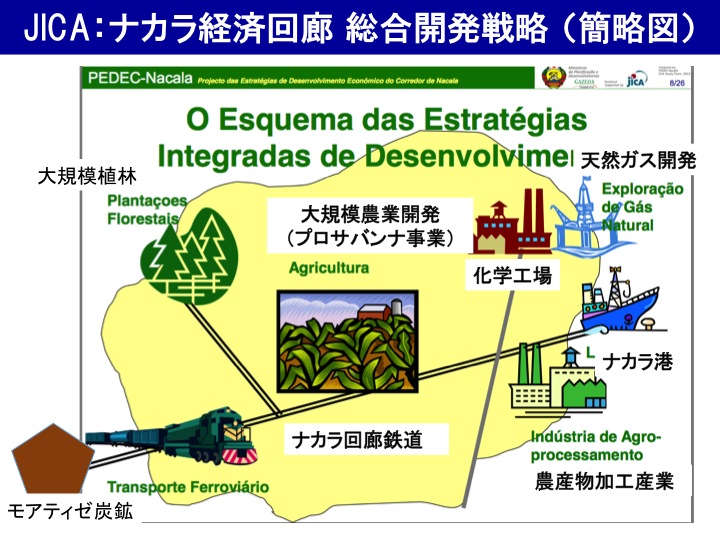

モザンビーク北部での三井物産と日本政府機関による大規模投資は、隣のカーボデルガード州の天然ガス開発にとどまらない。三井物産は、ブラジルのヴァーレ(Vale)社と共に、内陸部に位置するテテ州で、モアティゼ(モアティーズ)炭鉱の開発を進めるだけでなく、採掘した石炭を海外に輸出するための物流ルート(ナカラ回廊鉄道の拡張と港湾設備)の構築を急いできた(こちら参照)。なお、三井物産はヴァーレ社に資本参画し、本社の経営にも参加している。

三井物産とヴァーレ社は、ナカラ回廊鉄道を通じて、石炭だけでなく、穀物の輸送も狙っており、内陸部から港・海外までの一次産品の大量輸出を一手に集中させる戦略を描く。日本政府も、日本の公金で運営される国際協力銀行JBICを使い、三井物産に1000億円規模の融資を行っているほか(こちら参照)、日本貿易保険NEXIもほぼ同額の融資保険を提供している(こちら参照)。また、国際協力機構(JICA)は、このルートの先端にあたるナカラ港の改修に、300億円近くの融資を約束している。

渡辺直子氏(日本国際ボランティアセンター)作成(原典:PEDEC-Nacala/JICA公開資料)

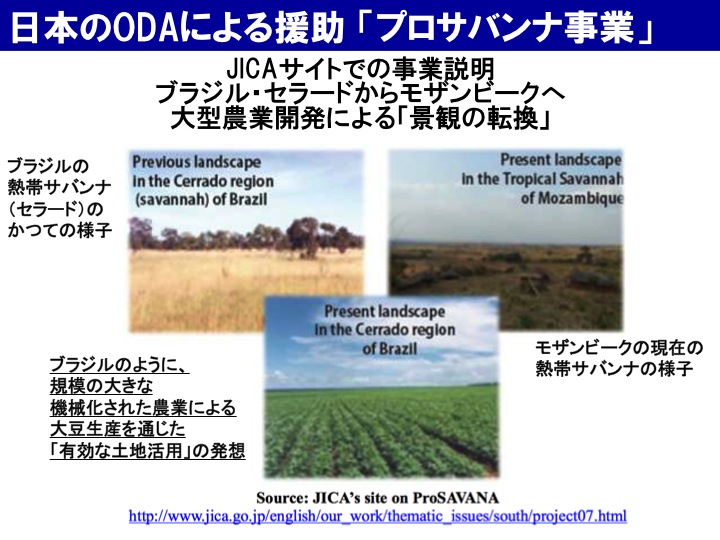

渡辺直子氏(日本国際ボランティアセンター)作成(原典:PEDEC-Nacala/JICA公開資料)三井物産が、石炭と並び輸送するための穀物生産については、2009年に、JICAが、大規模農業開発事業「日本・ブラジル・モザンビーク三角協力による熱帯農業開発計画(通称:プロサバンナ事業)」の実施に合意し、ナカラ回廊沿い地域での事業を進めてきた。

この事業に対しては、2012年10月、モザンビーク最大・最古の小農運動UNAC(全国農民連合)が異議を表明し、現在まで反対を続けている。詳しくは、筆者による岩波書店『WEB世界』での連載を参照されたい。

2014年1月には、安倍晋三首相が日本の総理大臣としてはモザンビークを初訪問し、この「ナカラ経済回廊開発」に、5年間で700億円の支援を約束している(こちら参照)。

つまり、モザンビーク北部では、日本のエネルギーと食料の安全保障のため、また成長する国際(アジア)市場での儲けのため、日本の企業と政府機関(金融機関を含む)が結びつき、内陸部での資源・農産物開発から港へのインフラ整備を含む、「満州型」の地域総合開発が試行されているのである(DW 2018年11月20日)。

その拠点がおかれるナンプーラ州でも、鉄道整備と高速貨物走行に伴う土地収奪、大気汚染、健康被害などの問題が生じている。とくに、ナカラ回廊沿い地域では、かつて日本とブラジルの官民がプロサバンナ事業を通じて推進した輸出向け大豆や穀物生産のため、土地収奪が頻発し、大規模な人権被害が生じている(UNAC GRAIN 2015年2月19日)。今後、ナカラ港における穀物ターミナルの建設に伴って、内陸部のナカラ回廊周辺地域でのさらなる森林伐採、土地収奪が社会問題化していくことが懸念されている。

渡辺直子氏(日本国際ボランティアセンター)作成(原典:JICA公式サイト)

渡辺直子氏(日本国際ボランティアセンター)作成(原典:JICA公式サイト)このような展開は、宗教だけでなく民族集団という意味でも共通項が多い、カーボデルガード州の状況が、今後ナンプーラ州に広がっていく可能性を示唆している。

しかし、これらについて、日本ではメディアの報道もなく、日本の納税者や消費者はほとんど何も知らない。にもかかわらず、私たちはいつの間にか、日本の税金を通じた大規模開発事業によって、「遠い」はずのモザンビークの人びとの日々の暮らしと将来、社会や国のあり方に多大な影響を及ぼし始めているのである。

今年9月に入ると、ついに国連が動いた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください