実は日本の安全を低下させる大型公共事業。気候変動・人口減少に応じたインフラ整備を

2019年10月20日

千曲川の堤防が決壊し、浸水する周辺の住宅(右)=2019年10月13日、長野市、朝日新聞社ヘリから

千曲川の堤防が決壊し、浸水する周辺の住宅(右)=2019年10月13日、長野市、朝日新聞社ヘリから10月12日から13日にわたって日本を横断した台風19号は、16都県でのべ262河川での越水、7県で125カ所の堤防の決壊を引き起こし、現在わかっているところで死者77人行方不明者9人の大きな損害をもたらしました。まずもって亡くなられた方々のご冥福を祈り、今現在被害に苦しむ方の生活が一刻も早く平常に戻る事をお祈り致します。

そのうえで、この台風19号の甚大な被害があぶり出した、現在の日本が直面する深刻な危機について、自らの経験を踏まえて論じたいと思います。

大変恐縮な言い方ながら、かつて地方自治の現場にあったものとして、私は今回の被害は「いつか起こる」ことが予想され、起こるべくして起こったという側面が否めないと思います。

理由は大きく三つあります。すなわち、

①地球温暖化による恒常的な最大雨量(水量)の上昇に、現在の治水インフラは対応していない

②高度成長期につくられたインフラに予算不足で十分なメンテナンスがなされず劣化が進んでいる

③少子高齢化と過疎化で地方の災害対応力が低下している

です。

まず、雨量についてです。「年間雨量」自体は横ばいで実感しづらいのですが、雨の降り方は近年、明らかに変化しています。具体的には、「非常に激しい雨」とされる時間降水量50mm以上の年間発生回数が、観測を開始した1976~85の10年間に比べて2009~2018の10年間で1.4倍に、「猛烈な雨」である80mm以上の雨は1.6倍に、全国の日降水量が200mm以上の日は1.5倍に、400mm以上の日は1.8倍に、それぞれ増加しています(気象庁HP)。

私が新潟県知事だった期間も(決して長くありませんでしたが)、雨が降らない時はまったく降らないのに、いったん降り出すと簡単に「平年」や「大雨時の想定水位」を越えました。県内のどこかの地点で過去最高水準の雨が降り、堤防の越水や決壊ギリギリの状況や小規模な欠壊(誤字ではなく、欠けているけれど決壊していない状況をこういいます)が生じ、肝を冷やして突貫の補修工事で対応することが幾度もありました。地球温暖化による気候変動の影響をまざまざと実感したものです。

日本のインフラは1960~70年代の高度成長期に整備されたものが多いのですが、現在の最大雨量(水量)は、おそらく当時の推定量の2~3割増しとなっていると思われます。裏返して言えば、現在の日本の治水インフラの多くは、最大雨量(水量)が2~3割少なかった50年前の想定でつくられたものであり、温暖化が進んだ現在の降雨には対応していないのです。

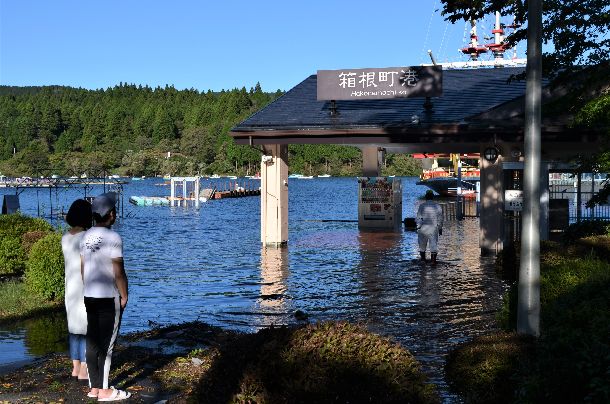

記録的な大雨に見舞われた箱根町では芦ノ湖が氾濫(はんらん)し、箱根海賊船箱根町港乗り場前が水没した=2019年10月13日、神奈川県箱根町箱根

記録的な大雨に見舞われた箱根町では芦ノ湖が氾濫(はんらん)し、箱根海賊船箱根町港乗り場前が水没した=2019年10月13日、神奈川県箱根町箱根その一方で、つくってから50年たてば土の堤防はもちろんコンクリートの堤防も劣化します。川底にもダムの底にも土砂がたまり、水路は狭くなり、揚水ポンプは古くなって揚水力が衰えます。他のあらゆる設備と同じように治水インフラも当然のことながら経年劣化し、適切なメンテナンスを行わなければ、機能を十分に果たすことはできません。

ところが、地方財政は高齢化に伴う社会保障の支出増、景気の停滞や人口減少による税収減、そして平成期に大量に発行した地方債の返済で極めて逼迫(ひっぱく)しています。地方財政の財政規模自体は近年ほぼ変わっていないのですが、その中に占める「投資的経費」をみると、平成元年(1989年)の20兆円から令和元年(2019年)の13兆円へと6割程度まで減っています(資料参照)。

その一方、社会インフラはつくればつくるだけ増え、社会ストックの総量は平成元年の478兆円から平成26(2014)年には953兆円とおよそ倍に増えています。これは、単純計算上、インフラのメンテナンスにかけられる費用がざっと三分の一になってしまったことを意味します(資料参照)。

国交省の推計においても、今後インフラのメンテナンスに要する費用は増え続け、現在の7兆円程度の公共事業費を前提とすれば、18年後の2037年にはすべての予算をメンテナンスに費やさざるを得なくなり、その後はメンテナンス費用すら賄えなくなります(資料参照)。逆に言うなら、現在のペースでインフラを新設していたら、インフラのメンテナンス不足は加速するばかりなのです。

千曲川の堤防が崩れ、崩落した上田電鉄別所線の鉄橋=2019年10月13日、長野県上田市、朝日新聞社ヘリから

千曲川の堤防が崩れ、崩落した上田電鉄別所線の鉄橋=2019年10月13日、長野県上田市、朝日新聞社ヘリから一例を挙げると、現在堤防や道路の地下に生じている空洞をレーダーで探知する技術があり、メンテナンスや修復に利用されているのですが、2車線の通常の道路程度の幅を1キロメートル検査するにも数百万の費用を要し、堤防等のまとまった広さをまとまった長さで検査すると、あっという間に数千万円の費用が必要でした。補修すべき個所が分かったら分かったで、堤防を使いながら補修するのにも多額の費用がかかりました。メンテナンスと言うのは、場合によっては一から建設するよりもずっと手間と時間と費用を要するものなのです。

さらに、地方自治体は社会保障費増に対応するために、職員数を大幅に減らしています。平成25(2013)年の職員数は平成13(2001)年の80%となっており(資料参照)、とりわけ現代では必ずしも人気が高いとは言えない土木職員数は恒常的に不足していました。

地方のインフラのメンテナンスは、建設から50年を経過した今後本格的かつ大量に必要になるにもかかわらず、予算も体制も人員も、まったくそろっていないのが現在の日本の偽らざる実情なのです。

そこに追い打ちをかけているのが、少子高齢化による地方社会の災害対応能力の低下です。

今般の水害で亡くなられた方の多くは、自宅にいた高齢者だったと報道されています。これに対し、「早期避難」のソフト対策を徹底することはもちろん重要なのですが、身体能力が衰え、独居もしくは高齢者のみの世帯が早期に避難するのは、言うほど簡単ではありません。

近隣の若者が避難の手助けをするといっても、災害時は若者も家族の避難や様々な救助活動に駆り出され、ただでさえ少ない人手がより一層減っています。地方になればなるほど、「早期避難」を徹底することは極めて困難なのです。

では、どうするかですが、先立つものはお金、まずもって必要なのは、地方のインフラのメンテナンス予算を確保することです。SNSや国会で今般の水害は「民主党政権時代のせい」と指摘する声も聞かれますが、地方財政の実態を知る者として、憤りとともに否定したいと思います。

言うまでもなく、民主党政権は7年前に終わっています。以来7年間、国・地方の予算を配分し、使途を決め、地方財政の逼迫とインフラのメンテナンス不足を放置してきたのは、自民党政権に他なりません。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください