「平成」「戦後」「昭和」の遺産を受けた「令和」という時代のイメージは

2019年10月22日

「即位礼正殿の儀」で使う「高御座」(左)と「御帳台」=2019年10月19日、皇居・宮殿「松の間」

「即位礼正殿の儀」で使う「高御座」(左)と「御帳台」=2019年10月19日、皇居・宮殿「松の間」10月22日、「即位礼正殿の儀」の日に予定されていた、天皇・皇后両陛下のパレード「祝賀御列の儀」が延期されました。先日、東日本の広い地域に大きな被害をもたらした台風19号の被災者に配慮したと、政府は説明しています。

パレードが中止されるということで、「令和」という元号は早くも不吉な事態に見舞われているとか、そもそもパレードに高額な公費をかける必要があるのかといった議論を、ここでしたいわけではありません。また、中止されるからといって不吉な元号だとは考えていませんし、パレードは税金の無駄遣いなんて思ってもいません。

私が考えたいのは、「令和」への改元から半年がすぎ、即位礼正殿の儀というひとつの節目を迎えるにあたって、私(たち)が持つこの時代をめぐるイメージについてです。

「平成最後」という枕詞(まくらことば)が、いわゆる「バズワード」、つまりネット上の流行語になったのは記憶に新しいところです。

いや、「記憶に新しい」と書きましたが、果たして本当にそうでしょうか?ひょっとすると、「平成最後」を使っていた記憶すら、もはや風化しているのではないでしょうか?

たとえば、朝日新聞のオンライン記事データベース「聞蔵Ⅱビジュアル」によれば、「平成最後」という言葉は、2019年4月に215件使われ、その後、5月には110件、6月以降は17件と、急速に減っています(2019年10月19日閲覧時点)。

「平成」は4月30日に終わりましたので、どんどん使われなくなるのはある意味、当たり前ですが、私が記憶の風化を疑う理由は、「平成最後」に代わる(はずの)「令和初」や「令和最初」が、あまり使われていないからです。

「令和初」や「令和最初」は、改元直後の5月こそ142件登場しますが、6月には52件(6月)に減り、「令和初の甲子園」に向けた地方大会予選が行われた7月には75件に増えるものの、8月には62件、9月以降は19件にとどまります。

もちろん、新聞記事データベース上で「令和初」や「令和最初」が多く使われていないからといって、必ずしも「令和」の印象が薄いとか、存在感があまりないと断言する根拠にはなりえないでしょう。なにしろ、令和はまだ始まったばかりですから。

ただ、パレードを中止するほどの大きな被害をもたらした台風19号について、「令和最初の」や「令和初の」といった枕詞はつけられませんでした。そんな枕詞をつけることがはばかれるほどの大災害という側面もあるでしょうが、そこで感じるのは、私(たち)が生きている時代のイメージと「令和」という元号の間のなんとも言えない距離感です。

皇居に入る天皇、皇后両陛下=2019年10月18日、皇居・半蔵門

皇居に入る天皇、皇后両陛下=2019年10月18日、皇居・半蔵門 南北朝時代を代表する「建武」が傷ついた武士として描かれたり、「大正」がデモクラシーにちなんで(?)、可憐な少女として登場したりして、工夫をこらして説明しています。

注目したいのは、このマンガが、今回の改元よりも、さらには改元が決まるよりも前に刊行されている点です。

今回の改元に際しては、天皇陛下のいわゆる「崩御」を伴わないため、お祝いムード一色で喜ぶことができる、と何度も強調されました。私自身もテレビに出演した際、そのように発言しました。

けれども、「平成」は、「生前退位」が取りざたされるよりも前に、こうしたマンガのキャラクターになった。しかも、「アラサー」(30歳前後)の女性として、「私って一体 なんなんだろう」とか「もう私自分の存在意義がわからない うわああんっ」と泣き崩れています。

言うまでもなく、今回の改元の特徴に基づき、「平成」の擬人化がなされたわけではありません。「#令和ちゃん」というキャラクターが、新元号発表後にウェブ上にあらわれるよりも前に、「アラサーの平成ちゃん」は、自らのアイデンティティーのよりどころについて悩んでいました。

アラサーになってもなお、悩んでいた「平成」がですが、「昭和」については、また別の姿が思い浮かべられます。『アラサーの平成ちゃん』の中で「昭和」は、戦前の「昭和1」(ヒゲを生やした真面目そうなスーツ姿の男性)、終戦直後の「昭和2」(つぎはぎだらけの服を着た貧乏な男性)、そして、「昭和3」(札束をばらまく太ったスーツ姿の男性)の三つに分けられています。

「昭和1」」=戦前の昭和、「昭和2」=三丁目の夕日の昭和、「昭和3」=バブルの昭和、というわけです。

「昭和2」と「昭和3」をまとめて、「昭和だねぇ」のように「古臭くダサい感覚を表す言葉になる」のであり、「これが、元号が持つ『時代をひとまとめにくくる力』だ」と書いています(同書、170-171ページ)。(※同書とは『アラサーの平成ちゃん』のことですか)

私は、こうした「時代をひとまとめにくくる力」はすべての元号に備わっているのではなく、「戦後」という時代区分があったからこそ持ち得たのだ、とする説を博士論文において論じました(鈴木洋仁『「元号」と戦後日本』青土社、2017年)。

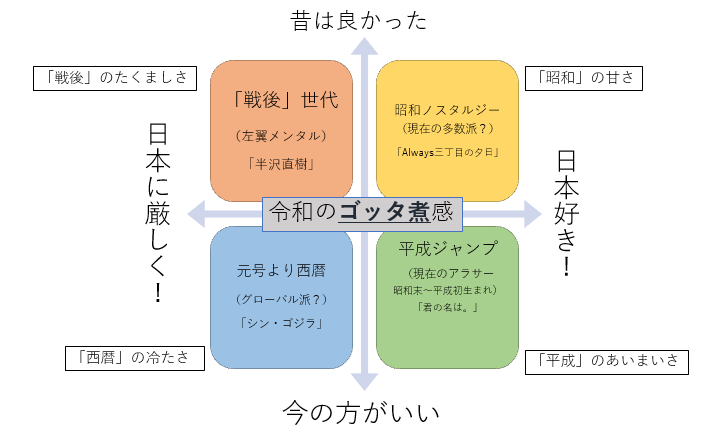

ここで、その説の是非を論じるつもりはありません。それよりも、現在の元号と時代にまつわるイメージについて、ごく簡単かつ乱暴に、社会学者らしく4象限に示してみたいと思います。

「昭和」についても「平成」についても、私(たち)は、さまざまなイメージを持っています。ここでは、そのイメージについて、ヒットした映画やドラマを例示しながら描きました。

四つの象限は、上下が時代の移り変わりについての軸です。昔と今、どちらを良かったと捉えるのか、の違いです。左右は、日本という国について甘く見るか、あるいは厳しく見るか、その態度の違いです。

左上の「昔はよかった」は、「昭和3」、つまり戦後復興のがんばったイメージとその果てのバブルです。それは、たくましさであり、TBS系で放送されたドラマ「半沢直樹」のように、会社員として戦う姿勢に代表されます。

右上の「昔はよかった」は、「昭和2」であり、古き良き時代として、映画「Always 三丁目の夕日」が象徴しています。

右下の「今の方がいい」は、私を含めたデフレ時代に育った世代に特徴的な、あきらめの末の現状維持であり、映画「君の名は。」のような、セカイ系とも呼ばれる、自分と世界が直結しているような価値観です。昭和生まれで未婚のまま令和を迎えたことをさす「平成ジャンプ」ともつながり、私はこれが「平成」のあいまいさにつながっていると考えています。

最後の左下の「今の方がいい」は、元号や戦後ではなく、西暦で時代を捉える立場です。グローバルスタンダード、自己責任、といった厳しさこそが善である、とする立場は、映画で言えば「シン・ゴジラ」での日本人たちの奮闘をあげられるでしょうか。

では、「令和」は、どうなのでしょう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください