いま、深刻な「いのち」の危機が、被災地だけではなくこの国のあちこちで起こっている

2019年10月27日

11月23日から26日までの4日間、カトリック教会の教皇フランシスコが来日する。38年ぶり2度目となるカトリック教会の教皇来日にはどんな思いが込められているのか。来日の意義はどこにあるのか。カトリック東京大司教区の菊地功・大司教が語った。

カトリック教会の教皇による来日は、1981年の第264代教皇ヨハネ・パウロ二世以来、38年ぶり2度目となります。

教皇が今回の来日を決めた背景には、さまざまな思いがあったと思います。

一つは、教皇個人としての、日本という国への思いです。

バチカン・サンピエトロ広場での一般謁見で挨拶する教皇=2019年6月5日、カトリック東京教区提供

バチカン・サンピエトロ広場での一般謁見で挨拶する教皇=2019年6月5日、カトリック東京教区提供教皇はもともとイエズス会に所属している方ですが、そのイエズス会にとって日本は、創立者の一人であるフランシスコ・ザビエルが、修道会の創立まもない時期に宣教に訪れた特別な場所です。

教皇も若いころから宣教のために訪れたいと考えていました。

しかし、健康状態など、さまざまな事情で叶わなかった。それだけに今回、改めて日本を訪れることには、強い思い入れがあったと思います。

そしてもう一つ、教会のリーダーである教皇という立場から、世界に「核兵器廃絶」に向けたメッセージを発信する機会にしたいという思いもあるように思います。今回の来日では、24日に長崎、広島の慰霊施設を訪れる予定です。

先年、教皇は、被爆直後の長崎で写真家のジョー・オダネルによって撮影された写真「焼き場に立つ少年」に平和を求めるメッセージをそえて、世界に配布しました。

ローマ・カトリック教会の教皇フランシスコの指示で配布されたカードの写真。米国の従軍カメラマンだった故ジョー・オダネル氏が1945年に撮影した=ローマ法王庁提供

ローマ・カトリック教会の教皇フランシスコの指示で配布されたカードの写真。米国の従軍カメラマンだった故ジョー・オダネル氏が1945年に撮影した=ローマ法王庁提供 こうしたことにも象徴されるように、核兵器廃絶は、教皇がこれまでもっとも力を入れて取り組んで来たテーマの一つです。

教皇自身も折に触れて核兵器廃絶への思いを語ってきましたし、2017年に国連で核兵器禁止条約が採択されたときには、バチカン市国はそれに最初に署名・批准した国の一つとなりました。また、同じ17年には、「核兵器のない世界と統合的軍縮の展望」と題する国際会議が、バチカンの主催で開かれています。

核兵器は廃絶すべきというだけでなく、そもそも所有すること自体が倫理的に許されない。それが、教皇の一貫した主張です。

そのメッセージを、被爆地である広島・長崎、とりわけキリスト教と縁の深い土地である長崎で発信したいという思いは、強く抱かれていると思います。

核兵器廃絶の問題にとどまらず、教皇はこれまでにも、さまざまな社会問題に関するメッセージを世界に向けて発信してきました。

よく知られているのは、気候変動など環境問題についての取り組みでしょう。

2015年に発表された回勅(教皇から全世界のカトリック司祭・修道者、信徒にあてた公文書)『回勅 ラウダート・シ ともに暮らす家を大切に』では、環境問題が最重要のテーマの一つとして取り上げられています。

しかし、これは単に「地球環境を守りましょう」ということではありません。

『ラウダート・シ』の中に、「インテグラル・エコロジー」と題された1章があります。「総合的なエコロジー」あるいは「全人的なエコロジー」と訳してもよいかもしれません。

教皇が語る場合、それは、いわゆる環境保全としての「エコロジー」には留まらない意味を込めています。

もちろん、環境問題は、たいへん重要な主題です。しかし、究極的に目指すべきものはそれではありません。

あるべき社会の姿を実現するためのさまざまな手段として、核兵器の廃絶があり、環境保全があり、貧困や難民問題の解決がある。地球環境に対する危機と、社会から排除されている人たちへの暴力は同根のものであって、それを総合的に克服しなくてはならないのだ、ということなのです。

以下は『回勅 ラウダート・シ』からの引用です。

わたしたちは、環境危機と社会危機という別個の二つの危機にではなく、むしろ、社会的でも環境的でもある一つの複雑な危機に直面しているのです。解決への戦略は、貧困との闘いと排除されている人々の尊厳の回復、そして同時に自然保護を、一つに統合したアプローチを必要としています。

教皇が樹立しようとしている世界は、弱き者たちが安心して生活し、真の幸福と喜びを希望の光のなかで追求できる場所です。

回勅の副題にもあったように、教皇はしばしばこの世界を「家」にたとえます。誰一人見捨てられることのない「家」──それが教皇にとっての世界の原点です。

教皇は、しばしば希望を語ります。彼にとって希望こそ、神から人間にもたらされたもっとも重要な恩寵なのです。

その恩寵がすべての人のもとにあること、誰もが希望を感じることができる社会。それが教皇の目指しているこの世界のありようなのです。

カトリック東京大司教区の菊地功大司教

カトリック東京大司教区の菊地功大司教『回勅 ラウダート・シ』ではこうした観点から、さまざまな問題が取り上げられています。

たとえば、水問題について。旧約聖書にも、ユダヤの民がパレスチナの荒涼とした大地で水を求めてさまよう場面が出てくるように、キリスト教における「水」は非常に重要な意味を持っています。

その「水」について教皇は、清潔で安全な飲み水の供給が十分でないなどの現状への懸念を示すとともに、「こうした希少資源を、市場の法則に従う一商品に変え、私有化しようとする傾向」(『回勅 ラウダート・シ』)についても警鐘を鳴らしています。

これは、単に水道民営化に対する批判であるというだけでなく、そもそも「水」は、特定の誰かが「所有」することが許されるものなのか、という根源的な問いかけでもあるのだと思います。

教皇は、アマゾンの森が乱伐によって失われつつあることに対しても深く憂慮を示しています。

今年10月7日~28日にも、アマゾンの自然をどのように保全していくのか、ということを教会の立場から討議することを中心課題とした世界代表司教会議(シノドス)がバチカンで行われました。

これも、単に「乱伐」のみを批判するものではありません。

アマゾンだけでなく、たとえばアフリカのコンゴ盆地など豊かな生物多様性をもつ場所を、経済的な力をもった特定の人物が所有し、自らの収益のために使うことが許されるのか。そのことを、教皇は改めて問い質そうとしています。

こうした問いかけは、ときに私たちが陥りがちな、人間は地球上の何もかもをコントロールできる存在だという思い上がりへの警鐘でもあります。

人間の持っている知識や科学技術を過信するのでなく、自然界の掟やバランスを尊重しなくてはならない。神に創造された有限な存在として人間が、自身の限界を認識し、ある敬虔な思いとともに生きていかねばならない。そのことが厳しく指摘されているのです。

2011年の東日本大震災と福島原発事故によって、日本の私たちは否応もなく、人間の「限界」を知らされたと思います。しかし8年以上を経て、そのことがすでに忘れ去られつつある。今こそ、思い上がりを戒める教皇のメッセージに耳を傾けるべきときだといえるかもしれません。

今回の来日では、東北の被災地の人々との面会も予定されています。そこで教皇がどのような言葉を発するのかにも注目してよいと思います。

ミャンマーの首都ネピドーで演説する教皇フランシスコ=2017年11月28日

ミャンマーの首都ネピドーで演説する教皇フランシスコ=2017年11月28日教皇が言及しているアマゾンの森やコンゴ盆地は、日本からは物理的にも気持ち的にもあまりに遠い存在かもしれませんが、地球環境的に見れば非常に重要な場所です。

そのように、自分にとって直接の損得だけでものを考えるのでなく、世界にとってどうなのか、社会にとってどうなのかという視点を常にもつべきだということも、ここでは示唆されています。

私たちの行動が、遠くアマゾンやコンゴの人々の生活に、そして地球全体に大きな影響を及ぼすかもしれない。自分に直接関係のない人たちに対しても、私たちは責任を負っているのだということです。

教皇は以前から、一部の裕福な人々が、自分たちの利益だけを追求し、それ以外のことに対しては関心すら向けようとしないような利己的な社会のあり方を、「無関心のグローバル化」と呼んで厳しく批判してきました。

「グローバル」といわれる今の経済体制は、強い人が弱い人を周辺に追いやって排除するのでさえなく、まるで最初から存在していないかのように捨て去り、廃棄するような構造になっている。強い立場の人にとっては、自分さえ困らなければそれでいいので、地球環境のことなどもまったく関心の外にあるのだ、というのです。

あまりにもあからさまに進んだこの「無関心のグローバル化」は、すでに一部の人たちだけの課題ではなく、今やすべての人が自分や自分と利益関係にある限られた周囲のこと以外には関心を向けないという意味で、本当にグローバル化してしまいました。

その「無関心」の壁を壊したい、社会の構造そのものを変えたいというのが教皇の考えです。

一人ひとりが、たとえ自分の得にならなくても、貧しい人や弱い立場の人には積極的に手をさしのべる、もちろん将来世代のために地球環境も大切していく、そんな社会でなければならないと語っているのです。

そのためには、教会もまた、新生しなくてはなりません。

内にだけ閉じこもっているのではない「出向いて行く教会」でなくてはならない、と教皇は言います。

インターネットが発達した現代、私たちはともすれば世界で起こっていることを、何もかも「分かっている」気になりがちです。しかし、実際には世界中のどこにでも、伝えられていないこと、知られていない問題がたくさんある。

そして、同じ地球で生活している以上、それを「自分とは無関係だ」と片付けるべきではない。大きな問題を抱えながら、忘れられている場所、見捨てられている場所、そういう場にこそ教会は積極的に出向いて行かなくてはならないというのです。

つまり、教会とは何も、固定された建物である必要はない。場所がどこであっても、人が集い、神を中心としたつながりが生み出されれば、そこが教会になるのだと教皇は考えています。

エクアドルのキトで民族衣装姿の子どもたちに迎えられる教皇フランシスコ(中央)=2015年7月5日

エクアドルのキトで民族衣装姿の子どもたちに迎えられる教皇フランシスコ(中央)=2015年7月5日もともと、カトリックにおいては、1963〜65年の第二バチカン公会議でも、「開かれた教会」として、建物の中にこもって祈るだけではなく、自ら外に出向いて行こうというメッセージが示されていました。

しかし、時とともにそのメッセージ性は薄れ、再び教会は内向きになりつつあった。その状況を戒め、改めて「出向いて行く」ことの重要性を強調されたわけです。

その「出向いて」行った先で、教皇は常に、病人や難民、貧困に苦しむ人など、困難に直面している人のところへ真っ先に足を運ばれます。

治安の悪い場所などで、周囲が「危ないのでは」とやきもきしていても、平気で車を降りて手をさしのべる。その行為が、人々に何をもたらすかということをよくご存じなのだと思います。

教会が「出向いて」行かなくてはならないのは、世界には「忘れられた」人々が無数にいるからです。

私は、日本の教会で司祭としての生活を始める前に、8年間強を過ごしたガーナを中心に、アフリカでの宣教に従事していました。

白ハンカチを振りダンスで喜びを表現するガーナの信徒、アクラ市内、2010年8月

白ハンカチを振りダンスで喜びを表現するガーナの信徒、アクラ市内、2010年8月

アフリカでの日々で経験したことは、今、教皇が大きな憂慮を表明している問題そのものでした。環境問題、貧困、格差、機会の不平等、言論の弾圧、そして平和の破壊です。

1994年にルワンダの大虐殺があった後に、殺戮を逃れた人たちが生活する難民キャンプを、支援のために訪れました。そこでリーダー格の男性に「何か必要なものはありますか」と尋ねたら、返ってきた答えに驚かされました。

彼はこう言ったのです。

「私たちは今、世界から忘れ去られようとしている。それが一番つらい」

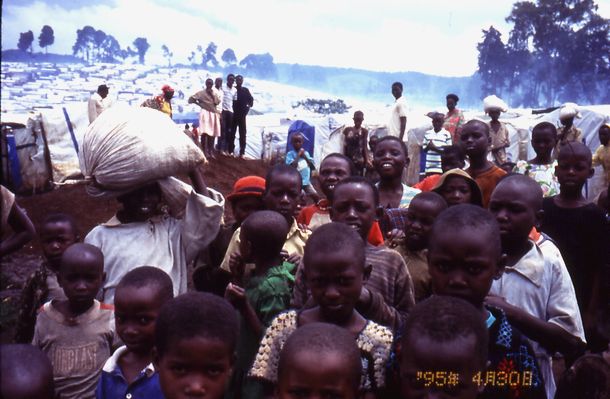

ルワンダ難民キャンプで出会った子どもたち、旧ザイール・ブカブ市郊外、1995年4月30日

ルワンダ難民キャンプで出会った子どもたち、旧ザイール・ブカブ市郊外、1995年4月30日

物資を送るのも大切です。しかし、持続的な関心は、それに勝る意味を持ちます。

関心というと客観的ですが、キリスト教の言葉でいえば、こうしたときの関心こそが「愛」なのです。

後に、東日本大震災の被災地支援に行ったときにも、同じようなことを言われました。私はあの大震災の被災地でもある岩手県宮古市の出身です。

被災地では足りないものもたくさんあった。でも一番つらいことは「忘れられる」ことなんだという声を幾度となく聞きました。

衣食住を整えることはもちろん重要だけれど、それだけでは人は生きていけない。誰かが自分のことを思ってくれている、心配して手をさしのべてくれている──そう思えるような人との関わりの中からしか、生きていくための希望は生まれてこないのだと実感しました。

大震災のときの天皇皇后陛下──現在の上皇上皇后ご夫妻――も、機会あるたびに被災地に足を運んでおられたと記憶しています。

何か特別な行為をするわけではない、ただ静かに人々に寄り添い、祈りを捧げる。その姿が、多くの人々を力づけ、希望をもたらすのだと知っておられたからこそ、あれほど頻繁に皇居の外へと出向かれていたのではないでしょうか。

教皇もそれと同じように、人々に「手をさしのべる」こと、ただ寄り添って祈ることの力を信じて、「出向いて行くこと」を続けられているのだと思います。

しかし、こうした「祈りの力」のような宗教的な感覚を、近代の日本社会はいつのまにか失ってきました。

古来の日本の文化、あるいは日常生活の中には、宗教的な感覚が内包されていました。それがどんどん合理化され、政治はもちろん医療や教育、福祉など、あらゆる場面から姿を消してきてしまったように感じられます。

もちろん、政教分離の原則がありますから、特定の宗教が特定の政党と結びついて政治に関与することに対しては、他宗教に対する排他につながる可能性もあり、慎重であるべきです。

しかし、非政治的な形で、宗教が社会において果たせる役割はたしかにあるのではないかと思います。

教皇は、言葉の人でもありますが、行為の人、体現する人でもあります。宗教における言葉の役割は重大です。しかし、キリスト教でいう「行い」もそれに勝るとも劣らない意味を持つことがあります。

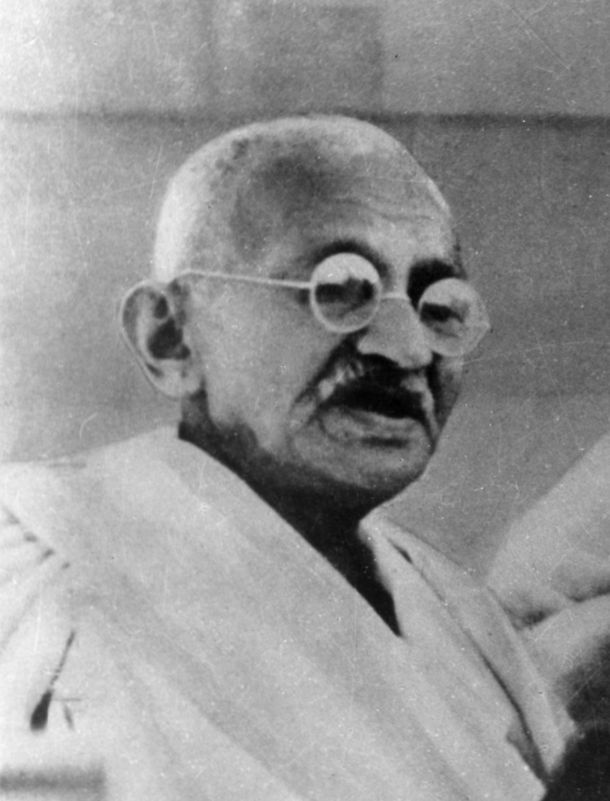

こうした問題を考えるとき、思い起こされるのがインドの独立運動の指導者、ガンディーの断食する姿です。

彼はキリスト者ではありませんが、キリスト教にもたいへん深い理解を示していました。

イスラム教徒とヒンドゥー教徒の対立が激化し、戦火にまで至ったとき、ガンディーは、「戦いがやむまでは食べ物は口にしない」と語ります。

人々が戦いを続けるということは、ガンディーを餓死させることになる。事実、それで戦いは止んだのです。

マハトマ・ガンディー

マハトマ・ガンディーガンディーが同じことを欧米で実践しても同じ成果が得られるかどうかは分かりません。しかし、こうしたガンディーの態度は東洋においては深い共感を生むものです。

教皇が進めている方針に、キリスト教の文化内開花の促進が挙げられます。

かつてカトリック教会は、世界のどの場所でもほとんど同じ様式のラテン語を使ったミサを行っていました。

しかし、今日は違います。核となるもの、軸となるものを軽んじることなく、それぞれの文化に根差したかたちで神を讃美するのがよい、というのです。

日本では、教会でのミサは1時間もかからないのが一般的ですが、私がいたアフリカの村々では、毎回のミサが2〜3時間という長丁場が普通でした。必ず踊りが挟まれるというのもあるのですが、神父による説教そのものも非常に長いのです。

日本なら10分以下に収めるところを、1時間くらい平気で話している。それでもまったく文句が出ないのは、彼らがきちんと伝わる、聞く人の「心に落ちる」ことばを紡いでいるからだと思います。

教皇も、「見える形で話をしていく」とよくおっしゃいます。

それは、紙に書かれた、決まり切った小難しい言葉では、人々のところに届かない。「生きたことば」、そして自分の行いそのものを通じて伝えていかなくてはならないということなのだと思います。

近年、日本でも外国人労働者が急増していますが、移民や難民の問題もまた、教皇が深く関心を寄せている問題の一つです。

教皇自身も、両親がイタリアからアルゼンチンに移り住んだ移民であり、「自分もまた移民である」という意識の強い方です。

さらに言えば、カトリック自体が、キリスト者とは地上を旅し続ける民なのだ、という言い方をします。最終的な安住の地は神のもとにしかないのだから、この世においては旅人として、安住することなく国境を越えてさまよい続けるのだ、という考え方なのです。

そうとらえなおしてみると、同じように国境を越えてさまよっているともいえる難民や移民の人たちへの共感が、自然とわき上がってくるのではないでしょうか。

国籍や民族によらず誰もが旅人であるとしたなら、飢えた旅人を助けるように、互いに助け、支え合わなくてはならないという感覚も生まれてくるかもしれません。

かつてキリスト者は、キリスト者同士で手を取り合って活動することが多かった。

しかし、教皇はこうした点でもじつに開放的な態度で臨みます。キリスト者同士が集うだけでなく、信仰を異にする人たちのなかに入って、この世を変えていく、そうした態度であることを強く促すのです。

そもそも、移民や難民と助け合おうとするならば、それは多くの場合、宗教や民族の異なる人とつながるということになります。

つまり、国という枠組みや、キリスト教という信仰でつながるのではなく、同じ価値観を共有することでつながっていく。それによってこそ、私たちは自分たちの目指すことを実践できるんだ、という考え方なのです。

「国」という枠組みが強調され、日韓の対立が激しく煽られるような状況がある今の日本において、非常に重要な視点といえるのではないでしょうか。

カトリック東京大司教区の菊地功大司教

カトリック東京大司教区の菊地功大司教キリスト教がもっとも重要視していることに「いのち」の問題があります。

これは肉体的な「生命」ではありません。人間の尊厳に直接かかわるものです。

亡くなった人の「生命」はありません。しかし、「いのち」の尊厳は失われることはありません。だからこそ、私たちは亡くなった人たち――死者たち――を愚弄することは許されていないのです。

バチカンのサンタマルタ館聖堂で、教皇訪日を初めて要請する。中央はホンジュラスのマラディアガ枢機卿、2013年5月16日

バチカンのサンタマルタ館聖堂で、教皇訪日を初めて要請する。中央はホンジュラスのマラディアガ枢機卿、2013年5月16日

昨年末、ローマで教皇とお会いしたときに、彼が日本で話したい、意見を交わしたいと考えているテーマについて話を聞く機会がありました。

核兵器の問題はもちろんなのですが、それ以外にも教皇が「日本社会の抱える問題」として認識されていたことがいくつかあります。

それが、若者の自殺であり、高齢者の孤立であり、難民や移民に対する処遇の問題だったのです。これらはすべて、「いのち」が危機にさらされていることを象徴する問題だと思います。

今年6月、長崎県の大村入国管理センターで、収容されていたナイジェリア人の男性が、長期収容などに抗議してハンストをした末に死亡するという事件がありましたが、入管庁は、男性に犯罪歴があったことなどに触れ、「対応に問題はなかった」と発表しました。

一つのいのちが失われたという問題が、法律や手続きの問題にすりかえられてしまったのです。

一部の人たちから「勝手にハンストをして死んでいったんだから、自業自得だ」というような声があがったことにも、非常に衝撃を受けました。

「いのち」を賭けて何かを訴えるということに対する畏怖や畏敬の念が、まったくなくなっている。

たとえばベトナム戦争のときにも、僧侶が和平を訴えて焼身自殺をするといったことがありましたが、あのときにはもう少し世の中が畏怖や畏敬を示していた気がします。

先ほどガンディーの断食の話にふれましたが、今の日本社会ではもしかしたら、ガンディーが断食をしたとしても「馬鹿なことをしてるなあ」「死んだところで自業自得だ」で終わってしまうのかもしれない、とさえ思うことがあります。

ある意味では、入管センターで男性のいのちを奪ったのは、「勝手に死んでいったんだ」という言葉、そしてそういう意識が蔓延している状況そのものだといえるかもしれません。

いのちに対する価値観が、どこかおかしくなってきてしまっているのが、今のこの国の状況なのではないでしょうか。

今年夏に参議院選挙があり、山本太郎氏が率いる「れいわ新選組」が躍進しました。障がい者の方を二名、政界に送り込んだのには驚かされました。

選挙期間中は、山本氏の選挙演説を聞きに、多くの人が集まりました。これまでにない額の寄付金が寄せられ、中には、ポケットに数百円しかない人が、その数百円を差し出した、というようなことがあちこちであったとも耳にします。

それは山本氏が、政治に「いのち」の問題を持ち込んできたからであるという見方もできます。そしてそれを、決まり切った文句ではなく、聞く人の心に落ちる、まさに「生きた言葉」で語りかけたからではなかったかと思います。

当選を決め、記者会見で笑顔を見せるれいわ新選組の木村英子氏(左)と山本太郎代表=2019年7月22日、東京都千代田区

当選を決め、記者会見で笑顔を見せるれいわ新選組の木村英子氏(左)と山本太郎代表=2019年7月22日、東京都千代田区経済的な問題として「消費税廃止」を叫ぶだけでなく、「いのち」をどう守っていくのか、あるいは「いのち」の危機に瀕している人の声をどのようにすくい上げるのか。

貧困の問題も、難民の問題も環境問題も、あるいは死刑の問題なども、すべて「いのち」を根底に置いて考えていく。そうした価値観を回復していくことが、今の日本では何よりも急務だと思います。

今回の来日で教皇が訪れる広島、長崎、そして東北の被災地の人々との面会でも「いのち」の問題は問い直されるのではないかと考えています。被災者の方々の現状には、今の日本の「いのちの危機」のすべてが、象徴的に表れていると思うからです。

若い世代がみな地元を離れてしまって、高齢者しか残っていない。原発事故によって地域の共同体も破壊されてしまって、孤立している人も多い。そこから精神的に追いつめられたり、経済的に逼迫したりして、自死に追い込まれるケースさえある……。

そうした、深刻な「いのち」の危機が、被災地だけではなくこの国のあちこちで起こっているのです。

その現状を、多くの人がしっかりと認識し、いのちを守っていこう、すべてを「いのち」をベースにして考えていこうという価値観を取り戻していく。

教皇の来日と、その際に発せられるメッセージが、そのためのきっかけの一つとなることを願っています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください