野球人、アフリカをゆく(15)

2019年11月02日

アフリカオールスターズの練習風景。参加するのは日本人の方が圧倒的に多いが、「楽しく知り合える貴重なコミュニティ」と在日アフリカンには評判がいい。

アフリカオールスターズの練習風景。参加するのは日本人の方が圧倒的に多いが、「楽しく知り合える貴重なコミュニティ」と在日アフリカンには評判がいい。

<これまでのあらすじ>

危険地南スーダンに赴任し、過去、ガーナ、タンザニアで野球の普及活動を経験した筆者は、3か国目の任地でも、首都ジュバ市内に安全な場所を確保し、野球教室を始めた。初めて野球を目にし、取り組む南スーダンの子供たちとの信頼関係も徐々にできてゆく。ようやく試合ができるレベルになってくると、試合前に整列し、礼をする日本の高校野球の形を導入していった。その独自の野球哲学が確立されたのは、ゼロから急速に発展するタンザニア野球だった。そこには、長年培ってきた野球観を変えるような出会いがあった。

野球は日本の文化である。

日本に生まれ育った人であれば、野球をやったことがなくても、老若男女、それこそ小さな女の子であっても、グローブやバットをもって「これはなに?」という子はいないだろう。ましてや、ある程度の大人であれば、メディアでプロ野球や高校野球を、または街角で草野球やキャッチボールなどを目にしたことがない人はいないに違いない。

日本における野球は、空気のように当たり前に存在しているスポーツ。だから文化なのだ。

もともとはベースボールとしてアメリカで生まれた競技が日本に入ってきたのは、明治5年(1872年)。アメリカ人教師が旧姓第一高等学校(現在の東京大学)で教えたことが最初だった。

経緯をザクっというと、まず大学野球が盛り上がり、次第に高校野球も発展していき、1915年に第一回中学校優勝野球大会が大阪の豊中で開催される。これが、今につながる甲子園大会の第一回大会なのである。プロ野球リーグが発足するのは、1936年。

ところで、「ベースボール」が「野球」と初めて日本語に訳されたのは1894年と言われている。べ―スボールが日本に紹介されて23年後のことだ。そして、ベースボールと同じスポーツであるはずの野球は、その後、戦前戦後を経て、日本的な特徴を持つ独自の野球文化として発展してゆく。

機動力や小技を使って勝つ戦術をスモールベースボールというが、日本ではさらに頭を使って、ルールの範囲内で相手のスキをついたり、ごまかしたり、相手に野球をさせない妨害のような行為をしたりする。

幾つかを紹介してみよう。

・ピッチャーが内角の厳しい(打者に近い)ところに投げてバッターをのけぞらせ、恐怖感を与えておいて、次に外側に投げる。

・キャッチャーが捕る瞬間ミットをストライクゾーン方向に動かしてボールをストライクのように見せかける。

・バッターがファウルで粘って相手投手を疲れさせる。

・一塁ランナーは野手に向かってスライディングをして一塁への転送を妨害し、ダブルプレーを防ぐ。

・二塁ランナーが、味方のバッターに球種やコースをサインで教える。

・キャッチャーはホームの1角だけを開け、バックホームされたボールをつかんでミットでその一角を埋めてランナーにベースをみせないようにする。

コーチャーは、味方のランナーが走ってきたら両手を広げてセーフ!と叫び、審判にセーフと言わせるよう仕向ける。

きりがないのでこの辺でやめておくが、こうした行為は、私の高校、大学の野球部現役時代は、頭を使った野球、正しい技術、あるいはチームワークとして認識され、少なくとも私の周りでは今まで常識として、誰も疑う人はいなかった。

「友成さん、それはすべて間違いですよ。日本の野球はガラパゴス化している。正義の野球ではない。マナー違反だ。世界では、そんな野球は通用しないです」

私がこんなことを言われたのは、2014年の12月、タンザニアでのことだった。

10歳から野球を始めて高校、大学と野球を続け、その後も野球と共にあった我が人生。そんなことを言われたことがなければ、「はあ?なにを言ってるんですか?」と思うのが自然だ。

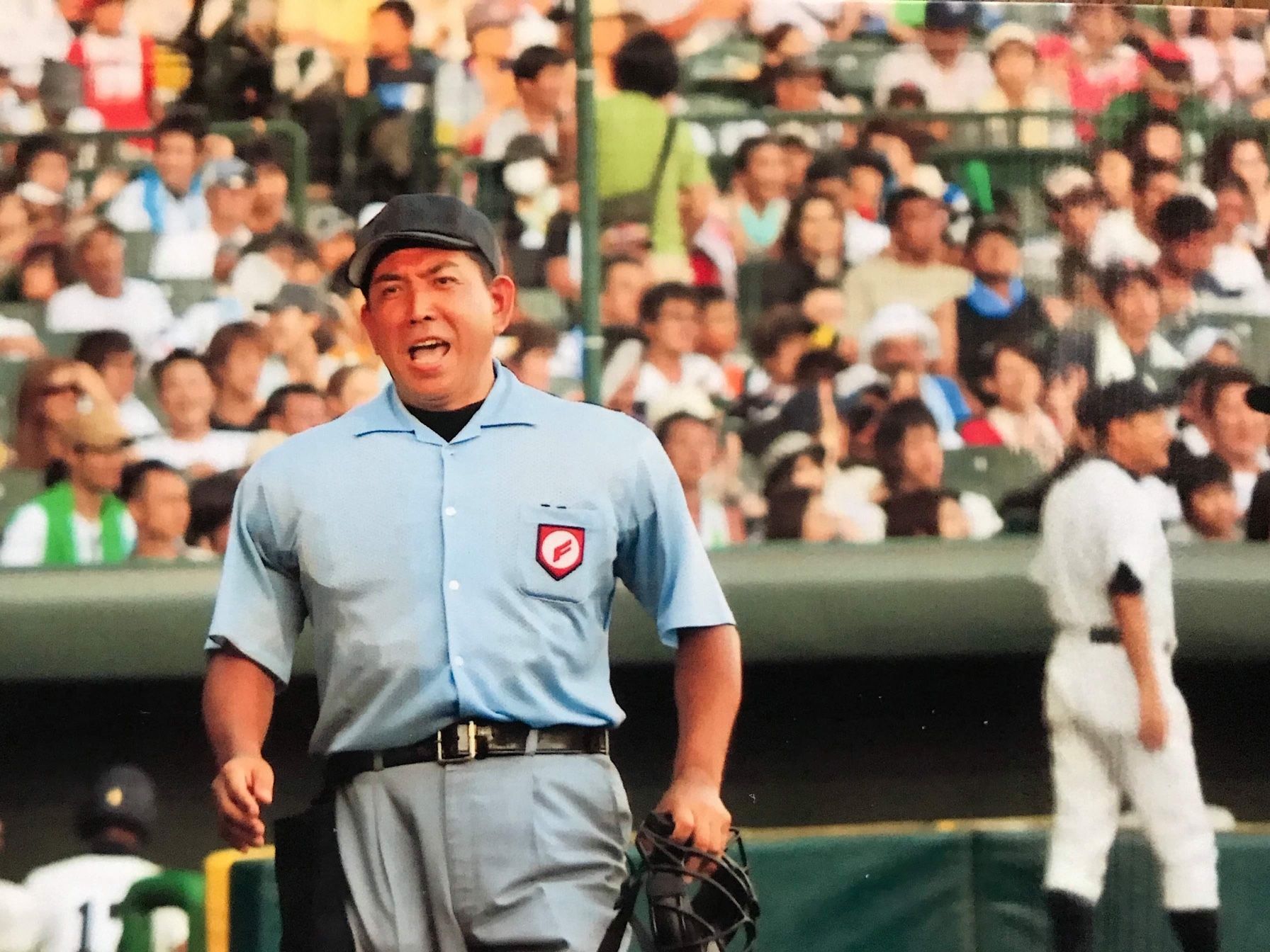

甲子園で主審を務めている時の小山克仁さん

甲子園で主審を務めている時の小山克仁さん私は激しく動揺した。

想像してみてほしい。自分の人生の真ん中を貫く、40年間近くかけてつちかわれてきた野球観が、ミスターベースボールともいえるような人に、真向から否定されたのだ。

小山さんとの出会いは、さほど古くはない。きっかけはフェイスブックだった。

タンザニアに赴任した年の2012年のある日、小山さんから友達リクエストをいただいた。当時、フェイスブックを始めたばかりの私は、見知らぬ人からの申請をバンバン受けており、会ったことない小山さんともつながった。しかし、その後のメッセージのやり取りで、この方はただものではない、ということがわかるのに時間はかからなかった。

「友成さんの著書『アフリカと白球』を読みましてね。ガーナの代表監督として、シドニーオリンピックを目指してましたよね。私はそのシドニーオリンピックで国際大会の審判デビューし、アフリカから初めて出場した南アフリカの試合の二塁塁審をしてたんですよ。ですから、すごく親近感をもちましてね」

こちらは、シドニーを目指し、アフリカ予選準決勝で敗退した、と言えば聞こえはいいが、優勝した南アフリカとは圧倒的な実力差があるようなチームの監督。かたや小山さんは、実際にシドニーオリンピックの舞台で審判をやっておられる。

そんなことで親近感を持ってもらうなんて、とっても恐縮だ。

しかし、小山さんは、日本のアマチュア野球界の大御所なのに、言葉遣いが丁寧で、決して偉ぶらない。私はそんな小山さんにすぐに好感をもった。

タンザニアに赴任後、野球を紹介していくきっかけや活動を、広報活動の一環でフェイスブックに投稿した私に、気さくな小山さんはちょこちょことコメントや直接メッセージを下さり、頻繁なやり取りが増えていった。

アフリカオールスターズの練習風景。日本に在住するアフリカンに野球を楽しむ機会を提供し、市民との交流にもつなげる。

アフリカオールスターズの練習風景。日本に在住するアフリカンに野球を楽しむ機会を提供し、市民との交流にもつなげる。

初めてお会いしたのは、東京都内の野球場だった。

タンザニアに赴任した2012年の1月から半年後に一時帰国をし、滞在期間中のある日、神宮外苑軟式野球場に足を運んだ。

私がプライベートで代表を務めるアフリカ野球友の会は、在日アフリカ人の野球チーム、その名も「アフリカオールスターズ」なる草野球チームを運営している。日本に住んでいるアフリカンに野球を楽しんでもらう機会を提供するとともに、日本人と野球を通じて交流してもらおうという、草の根の国際交流事業だ。

新緑鮮やかなグラウンドでは、アフリカンが4、5人、そして友の会のスタッフや一般参加者と十数人が混ざり合って、キャッチボールやノック、紅白戦などをしていた。

その練習時間の合間に、気づくと突然小山さんは現れていた。身長170センチ、中肉中背の体系だが、審判用具が入っているらしい大きな黒いバッグを肩からさげて、バックネットの横に立って練習を見ていたのだ。

「あ、小山さんですね!」

今日練習を観に行けたらいくかもしれません、と事前に連絡を受けていたので、来訪を意識していたこともあるが、それ以上に、中肉中背ながらどしっとした佇(たたず)まいとはっきりした目鼻立ちとは裏腹な包みこむような柔和な笑顔が印象的で、パッと目にとまったのだ。

「小山さん、はじめまして!お忙しいところ、ありがとうございます」とこちらから歩み寄って声をかけ、会釈をすると「やっとお会いできましたね。フェイスブックで写真などを見てましたから、あまり初めてのような気がしませんけどねえ」と親し気に笑顔のまま返してくれた。

私は、いかにも審判用具が入ってそうなカバンにちらりと目をやりながら「今日は試合の審判をされてきたのですが?」と訊ねた。

「はい、そうなんです。でも、アフリカンが混じってやる野球ってのも実にいいですねえ」と目を細めながらグラウンドを見やった。

「審判は石ころと思え」。野球をやっている人は一度は聞いたことがあるこの言葉。プレー中、審判にボールが当たっても、石ころと同じなので、そのままインプレ―。それを意味するのだが、よく考えると誤解を与える失礼な言葉だ。

しかし、言葉は魔力。なんとなく審判を「人間として意識しないようにしなければならない存在」として認識してしまう。私の長い野球人生の中で、審判はどこか話しかけてはいけない存在にようにも思えていた。だから、この時、いかにも審判らしい小山さんと会話をすることが、すごく不思議で新鮮な感じがしたのが自分の中でも印象的だった。

そして、この他愛もないシーンは、私の中で審判観が変わってゆく始まりでもあった。それは私の野球観の変化にもつながることになる。

アフリカオールスターズの練習風景。参加するのは日本人の方が圧倒的に多いが、「楽しく知り合える貴重なコミュニティ」と在日アフリカンには評判がいい。

アフリカオールスターズの練習風景。参加するのは日本人の方が圧倒的に多いが、「楽しく知り合える貴重なコミュニティ」と在日アフリカンには評判がいい。

その後、JICAのタンザニア事務所勤務生活が続く中で、タンザニアでの野球普及活動も順調に進んでいった。(第12話「野球がなかったタンザニアで“甲子園”が始まった」参照)

その間、フェイスブックのアクティブユーザーな小山さんは、私の発信にちょこちょこと反応してくださった。

タンザニアで初めての野球の試合を行った記事を投稿した時のことだった。キャッチャーの後ろからバッターとバッテリー(投手と捕手)を写した写真も掲載したのだが、それに対してとても心に残る短いコメントをいれられた。

――この場所に立ちたい

この言葉に、私ははっとさせられた。

野球は1球1球、投手が投げて打者が打つ。この勝負の繰り返しであるので、ある意味野球の象徴のようなシーンだ。タンザニアで行われた初めての試合なので、野球の特徴的なシーンを残そうと思い投稿した写真は、私が意識的に撮影した「絶好の角度」の一枚。

それは、小山さんが長年続けてきた審判の立つ位置だった。

野球は緩急のあるスポーツだ。投手と打者の一球の勝負の瞬間。打球が放たれた後、アウトかセーフがジャッジされるまでの瞬間。その一瞬一瞬は、すべて審判がジャッジする。その瞬間にどれだけの集中力が必要なことだろう。小山さんは、それを国内外のハイレベルな大舞台で、長い間ずっと裁いてきた人なのだ。

そんな小山さんが、タンザニアでの、まだ野球と言える代物ではない状態の、ど素人たちの草野球の審判をしたい、というのである。

一度、神宮軟式野球場でお会いして小山さんの真摯(しんし)なお人柄に触れ、冗談をいうような方ではないと思っていたので、この言葉がずっと心に残った。

第2回タンザニア甲子園大会の光景。この頃はまだ球場もなく、セカンダリースクールの校庭の一角を使って大会が行われた。

第2回タンザニア甲子園大会の光景。この頃はまだ球場もなく、セカンダリースクールの校庭の一角を使って大会が行われた。

タンザニア野球は順調に発展し、ついに2014年2月に第1回タンザニア甲子園大会が開催される。全国大会とはいっても、出場校はたった4校だったが、本場甲子園大会に倣って、入場行進を行い、整列。開会の挨拶、国歌斉唱、選手宣誓、開会の辞、など、きちんと手順を踏んだものにした。もちろん最後は閉会式で締めた。

大会は土日の2日間開催で、初日は1回戦を2試合、2日目は3位決定戦と決勝戦と、全部で4試合が行われた。この4試合のジャッジをしてくれたのが、職場の同僚だった。かつて中学時代に野球部員だった経験があることを頼りにお願いし、炎天下で4試合の審判を務めてもらった。

この時の私のフェースブックへの投稿に、再び小山さんは「あの場所に立ちたい」と同じコメントをいれてくれた。2年前の初めての試合は、とても小山さんが審判をするようなレベルではなかったが、第1回タンザニア甲子園大会を開催した時には、ある程度野球らしい形になっていた。

そもそもこの大会の目的は、日本の甲子園大会のように、全国ナンバーワンを決める価値の高い大会を開催し、それを目指すことで、子供たちが真剣に野球に取り組む環境を作る、という狙いがあった。実際に第一回大会は、開閉会式などの演出効果もあり、4チームともかつてないくらい真剣な試合となり、負けたチームはうなだれて泣くようなシーンも散見された。

泣けるほど真剣に取り組んでいる野球。技術のレベルは違えど、決して裕福とは言えない環境の中で野球に取り組んできた彼らの思いは本物だ。

これなら、小山さんに、この場に立ってもらえるだけの価値があるかもしれない。そして、一生懸命に取り組む彼らに、本場甲子園大会で主審を務める小山さんの日本最高レベルの本物ジャッジで試合をさせてあげたい。

沸き上がるそんな思いが抑えられなくなってきた私は、第2回大会を2014年12月に開催することが決まった時、即座に小山さんにメッセージを送った。

――タンザニアに来ませんか?審判としてタンザニア甲子園大会のグラウンドに立ってほしいんです

小山克仁審判員の審判姿。きびきびした動きとハリのあるコールが球場の雰囲気を引き締める。

小山克仁審判員の審判姿。きびきびした動きとハリのあるコールが球場の雰囲気を引き締める。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください