安易な妥協は将来に禍根を残す

2019年11月05日

日米首脳は2019年9月25日、デジタル貿易協定に署名した。現在、同時に締結された貿易協定とともに国会で条約審議中だ。後者ばかりが注目されているが、実はこのデジタル貿易協定についても十分な検討が必要である。今後とも急成長が予想されている分野だからこそ、米国との安易な妥協は将来に禍根を残しかねない。

日米貿易協定の署名式で握手するトランプ米大統領と杉山晋輔駐米大使(左)=2019年10月7日、米ワシントン

日米貿易協定の署名式で握手するトランプ米大統領と杉山晋輔駐米大使(左)=2019年10月7日、米ワシントンそもそも「デジタル貿易」とは何か。決まった定義はなく、米国際貿易委員会(USITC)は、「あらゆる産業部門の会社によるインターネットを通じた製品・サービスおよびスマートフォンやインターネット接続センサーのような関連製品の配送」と定義している。

デジタル貿易の対象となるデジタル・プロダクツは一般に、「コンピュータ・プログラム、文字列、ビデオ、映像、録音物その他のものであって、デジタル式に符号化され、商業的販売または流通のために生産され、および電子的に送信されることができるもの(金融商品をデジタル式に表したもの[金銭を含む]を含まない)」と理解されているようだ。

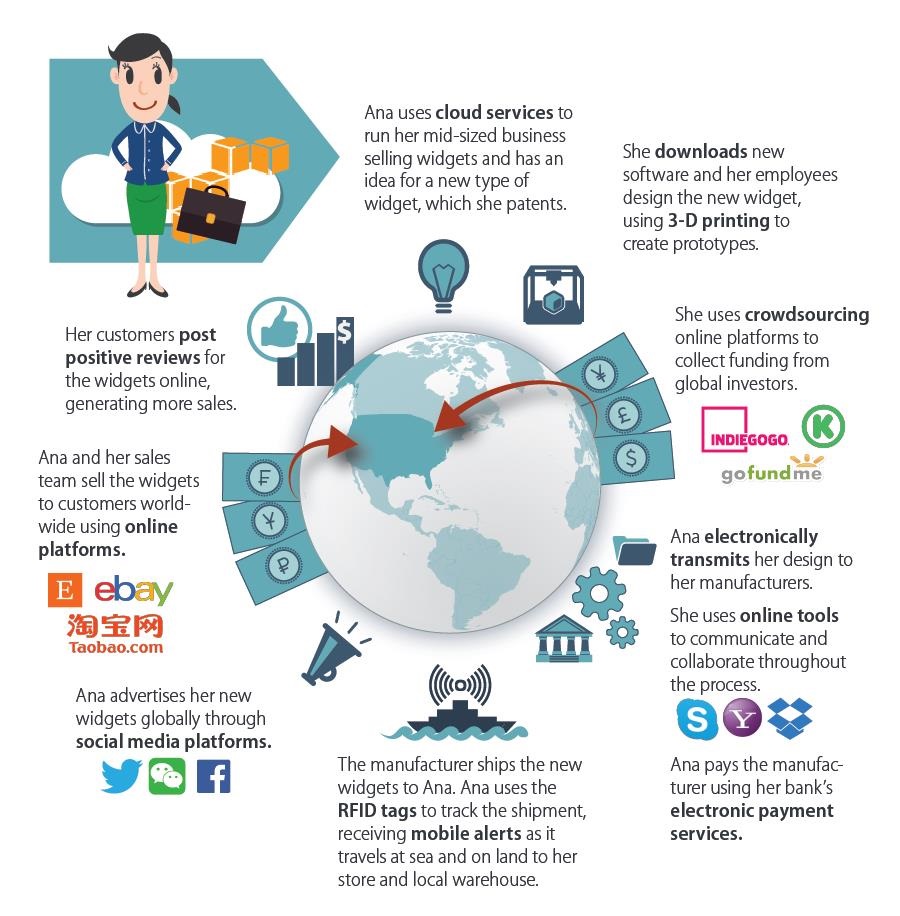

デジタル貿易の具体例 Congressional Research Service./Digital Trade and U.S. Trade Policy, CRS, 2019, p. 5.

デジタル貿易の具体例 Congressional Research Service./Digital Trade and U.S. Trade Policy, CRS, 2019, p. 5.こうしたデジタル貿易の障害物には、①高い関税、②データ保管の現地化要求、③知的財産権の侵害、④フィルタリングないし遮断、⑤電子支払いシステム規制ないし暗号使用、⑥強制技術移転――などがある。

日米デジタル貿易協定の中身は外務省のサイト(英文、日本文)で確認できる。注目したいのはその第18条「コンピューターを利用した双方向サービス」である。

これは、2018年9月末に締結された米・カナダ・メキシコ間協定(USMCA)の19.17条の英文と同じ規定を採用している(no Partyかneither Partyかという表記上の違いがあるだけ)。この日本語訳を一部示すと、「いずれの締約国も、コンピューターを利用した双方向サービスによって保存・処理・送信・流通された、または、そのサービスによって利用可能になった、情報に関連した損害についての責任を決めるのに際して、双方向コンピューター・サービスの提供者または利用者を情報コンテンツ・プロバイダーとして取り扱う措置を採用ないし維持してはらない」となる。

なぜこの規定に注目したかというと、同規定に欧州連合(EU)は反対しているからだ。にもかかわらず、日本政府はUSMCAと同じ規定に甘んじている。しかも、この規定は環太平洋連携(TPP)協定にはなかったものであり、米国に押し切られた条項なのである。

こう書いても意味がわからないかもしれない。実は、この規定は米国内法を海外にも認めさせることで、国内の巨大情報技術(IT)関連企業を守ろうとするねらいがある。

1996年制定のコミュニケーション品位法(Communications Decency Act, CDA)のセクション230で、「双方向のコンピューター・サービスの提供者ないし利用者は出版業者ないし別の情報内容供給者によって供給された情報の話者とみなしてはならない」と規定されており、第三者である利用者が供給する情報を広めるだけの双方向のコンピューター・サービスを提供する者や利用者は法的責任を免れることができるとされてきたのだ。

インターネットサービス事業者(ISP)は第三者がオンライン上で提供する内容にまで責任をもたないとされたのである。これは、ISP、検索エンジン、その他のインターネットサイトに責任を問わないことで表現の自由を最大限に尊重するために特別に設けられた規定であったと考えられる。

結果として、言論の自由を守ろうとしたことが、インターネット上の訴訟からまだ成長途上にあったフェイスブック、ツイッター、グーグル、アマゾンなどを保護することにつながる。ところが、これらの会社が提供するサービスへの「不干渉主義」が問題解決を難しくする事態も起きている。

たとえばISPが免責特権を錦の御旗として、「意図的で不正確な情報」であるディスインフォメーション(「情報操作 ディスインフォメーションの脅威」参照)が伝播したり、ハラスメントのためのサイトが支援されたり、プライバシー侵害が助長されたりする結果につながってもいる。だからこそ、米国でも2018年4月、米国の上院と下院は「性的人身売買防止法」と「国家・犠牲者がオンライン性違法取引と闘うことを認める法」を合わせたFOSTA-SESTA Actを立法化し、セクション230を修正、少なくとも性にかかわる違法取引を支援したり、促したりするプロバイダーの法的責任が問えるようになった。

さらに、セクション230の免責特権を狭める法改正を求める動きが米国内に広がっている。2016年の大統領選で、運営するサイトの内容が虚偽であったりロシア政府の資金に基づく広告であったりしても、フェイスブックが掲載しつづけたことに対して、ソーシャル・メディアへの批判が高まっているためだ。

2019年10月16日には、下院エネルギー・商業委員会の議長らがトランプ政権に対して貿易協定においてセクション230に類似した文言を含める前に委員会に意見を聴くよう求めた。貿易協定にこんな規定を盛り込むこと自体が間違っているとの主張もある。それだけこの部分に対する抵抗感が強いのだ。すでにメキシコはUSMCAを批准したが、カナダと米国はまだであり、今後、この部分が問題化するのは必至の情勢にある。

EUは米国でのCDA制定後、2000年に「E-Commerce指令」を採択した。「オンラインサービスはある当事者から別の当事者に移された実質的に修正されていない情報に対する責任を負わない」と規定されている。つまり、仲介者たるISPの責任免責がEUでも限定つきである程度まで認められた。

とはいえ欧州委員会はオンライン・プラットホームのバランスのとれた予測可能な責任体制の擁護が基本姿勢であり、デジタルエコノミーのさらなる発展や投資機会の開放には責任体制の役割向上が不可欠との立場をとっている。ゆえにEUはISPを何が何でも守ろうとはしていない。だからこそ、デジタル貿易協定にセクション230の免責特権に類似した規定を盛り込もうとする米国にEUは反発しているし、E-Commerce指令の見直しも進められている。

米下院の公聴会で証言するフェイスブックのザッカーバーグCEO=2019年10月23日、米ワシントン

米下院の公聴会で証言するフェイスブックのザッカーバーグCEO=2019年10月23日、米ワシントン 10月23日、巨大なISP、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)は下院金融サービス委員会の聴聞会で証言した。4時間近くさまざまな問題について問い詰められたのだが、そこで、アレクサンドリア・オカシオ=コルテス下院議員(民主党、ニューヨーク州)は、彼女らが主張する、「『グリーン・ニューディール』を一部の共和党議員も支持している」という嘘の政治広告が許されるかどうかをザッカーバーグに尋ねた。

ザッカーバーグは、広告内容の真偽よりも政治家の言論の自由の尊重が大切であるとの自説を変えなかった。ここで問題になっているのは、意見の場としてプラットホームを運営し、虚偽の広告であっても利益に結びつけてきたフェイスブックの経営姿勢なのである。

フェイスブックのライバル、ツイッター社のジャック・ドーシー社長は米国時間の10月30日、「世界中のツイッターでのすべての政治広告を停止する決断をした」とツイートした。同社の収益の減少につながっても、あえてこうするにしたのは英断かもしれない。言論の自由と、その規制の問題は重大であり、ISPの責任をまったく問わないわけにはゆかない。つまり、ここで紹介した問題はもっともっと国民的な関心事として議論すべき重大な問題なのである。

こうした状況を考慮すると、日本が米国と締結したデジタル貿易協定は米国寄りすぎるのではないかと思えてくる。そう考えると、議員や専門家、マスコミが無知なのを利用して、デジタル貿易協定でも政府は米国政府に譲歩したのではないか。つまり、唯々諾々と米国側の要望を受け入れたのではないかと思えてくる。

拙著『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮新書、2018年)のなかで、「日本の官僚は「四流」」と書いておいた。ただし、これは裏返せば、その狡猾さでは「一流」であることを意味している。なにしろ、自らの無能を国民に隠していまでも偉そうにしているのだから。

デジタル貿易協定で米国政府に唯々諾々と従うばかりであったにしても、その事実をマスメディアから隠し、政治家からも糾弾されずにうまく「隠蔽する」ことに彼らは実にたけている。その結果、有能とはとても思えない茂木敏充担当大臣が「能力抜群」と評されて外相に抜擢されたという報道が広がっている。官僚を怒鳴りつけることで有名な彼が優秀なのではなく、彼の無能を隠しおおす手練手管をもつ官僚のずる賢さのほうが勝っている。

深刻なのは、デジタル貿易協定を真っ当に評価できない日本のジャーナリズムの能力不足だ。役人からレクチャーを受けて報道するというばかげたやり方はいい加減に止めてほしい。しっかりと研鑽を積んで、権力に立ち向かう姿勢を貫いてほしいと願っている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください