首里城は沖縄にとってどのような存在だったのか(下)

2019年11月07日

火災から1週間たった首里城=2019年11月6日、那覇市、朝日新聞社機から

火災から1週間たった首里城=2019年11月6日、那覇市、朝日新聞社機から首里城が焼失した。14世紀ごろに創建されて以来、沖縄の戦と政治の中心舞台であり続けてきた首里城。今後の再建のあり方を考えるために、「首里城焼失 沖縄の戦と政治の中心舞台の光と影 首里城は沖縄にとってどのような存在だったのか(上)」に引き続き、沖縄にとってどのような存在だったのか、歴史を振り返りつつ考えてみたい。

日米両政府は1969年、沖縄の施政権を日本へと返還することで合意する。翌70年、沖縄住民の代表が、山中貞則・総理府総務長官に首里城復元を訴えた。

山中長官は協力を約束したが、大蔵省は「灰じんに帰して形のないものに予算は付けられない」と渋る。山中は、「総理府の沖縄担当大臣・山中の個人的な予算」として、首里城復元予算を要求。沖縄返還が実現した1972年には、首里城歓会門の復元事業を実現させた。

首里城の本格的な再建は、1967年から計画が始まった琉球大学の移転によって可能となる(1984年に移転完了)。那覇市や沖縄県が跡地の利用計画を検討し、首里城一帯を公園とする案を作り上げた。

返還翌年の1973年には、屋良朝苗・沖縄知事を会長とする首里城復元期成会が発足。首里城全体の復元を政府に訴える。首里城復元期成会は1981年、国場幸太郎・県商工会議所連合会長を会長とする民間団体となり、20数回にわたって関係省庁への陳情を行った。

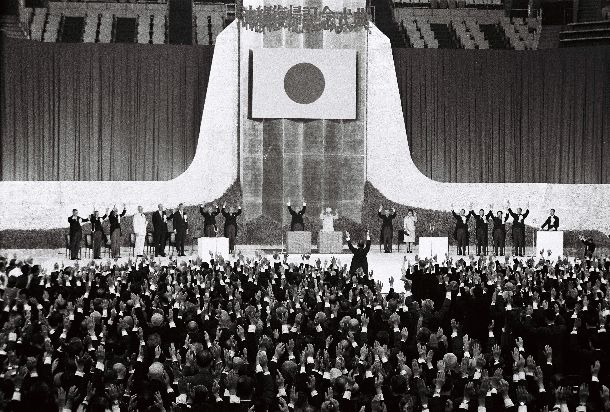

東京で開かれた政府主催の沖縄復帰記念式典で、佐藤栄作首相(手前)の発声で万歳三唱する昭和天皇、香淳皇后と参列者たち=1972年5月15日、東京・日本武道館

東京で開かれた政府主催の沖縄復帰記念式典で、佐藤栄作首相(手前)の発声で万歳三唱する昭和天皇、香淳皇后と参列者たち=1972年5月15日、東京・日本武道館1982年の第二次沖縄振興計画に、「首里城一帯の歴史的風土を生かしつつ、公園としてふさわしい区域についてその整備を検討する」ことが盛り込まれる。そして、1985年12月に全額国費での首里城復元の実施計画調査費が認められた。

実は、沖縄にはすでに国営海洋博記念公園があることを理由に、大蔵省は「一県に二つの国営公園は例がない」と反発していた。だが、自民党の沖縄戦災文化財復元小委員会の委員長をつとめる植木光教・元沖縄開発庁長官は、「国営記念公園があってそれが二つに分かれる。一つは海洋博地区、もう一つは首里城地区にあると考えればよい」と押し切った。

なぜ自民党は、沖縄からの首里城復元の要望に、これほど積極的に応えたのか。

最大の理由は、返還された沖縄の本土との一体化を進める上で、それを支える保守県政の存在を必要としていたからである。逆にいえば、自民党議員だった西銘順治が沖縄県知事でなければ、全額国費での首里城復元は実現しなかっただろう。

西銘県政は、教育や国防の面で政府の方針との一体化を進めた。たとえば、屋良朝苗知事の革新県政のもとでは、日教組や加盟県教組の反対で見送られてきた(そのため、沖縄は主任制度を実施していない全国で唯一の県だった)、学校の「主任制度」を実施している。

西銘県政はまた、自衛官募集業務も開始した。沖縄県は1979年までは全国で唯一、自衛官募集業務を拒否していた自治体だった。背景にあったのは、沖縄戦の記憶である。日本軍が住民をスパイ容疑で虐殺し、壕や食糧を奪った記憶は、県民の間でまだ生々しく共有されていたのである。

皮肉なことに、日本政府が沖縄返還と同時に自衛隊の沖縄配備を決定、沖縄の世論の56%が反対するなかでこれを実施したことが、沖縄戦における日本軍の記憶を呼び覚ました。沖縄県教職員組合が、『これが日本軍だ』というパンフレットをまとめ、自衛隊は、沖縄戦の日本軍との同質性を持つ存在として認識されていった。

だが、西銘県政は、県議会で保革逆転が生じた1980年、県警機動隊を出動させるほどの混乱をへて、自衛隊募集業務費を可決した。

西銘県政といえば、なんといってもやはり国体の開催だろう。1980年1月、「海邦国体」と呼ばれた沖縄国体の開催が決まる。このとき沖縄県で大きな問題となったのは、日の丸の掲揚と君が代斉唱、そして式典への天皇の出席であった。

文部省の調査によれば、1985年3月の時点で、沖縄県内の小中学校の式典における日の丸の掲揚率は平均6%台。君が代を斉唱する小中学校はゼロだった。県内の高校にいたっては、スポーツ大会や入学式、卒業式には日の丸も君が代も登場しなかった。西銘県政は日本政府と文部省の指導のもと、県内の学校に対して式典の「日の丸・君が代」を遵守するようくり返し強い指導を行っていく。

こうした西銘県政の日の丸・君が代推進に対して、象徴的な抗議を起こしたのは読谷村である。

読谷村は沖縄戦で、米軍の本島への上陸地となり、住民の「集団自決」が起きた場所であった。また、読谷村の日本軍飛行場を占拠した米軍は、戦後も読谷補助飛行場としてパラシュート降下訓練に使用。米軍の演習による事故がたびたび発生していた。

1974年に読谷村長となった元高校教員の山内徳信は、村長室に憲法9条を書いた掛け軸を掲げており、村議会議長とともに、学校での日の丸・君が代に反対する。しかし、1987年の海邦国体で読谷村がソフトボール会場となると、弘瀬勝・日本ソフトボール協会会長は、開会式で日の丸・君が代を実施しなければ、会場を変更すると迫った。

苦渋の選択を迫られた山内村長は、日の丸の掲揚と君が代の斉唱に合意した。しかし、読谷村を訪れた弘瀬会長と役員、選手団が、遺族らの制止を無視して「集団自決」の起きたチビチリガマを参拝したことが、チビチリガマの生存者への聞き取りを行い、「集団自決」の実態を調査していた知花昌一の怒りに火を付けた。知花は抗議のため、開会式当日、会場に掲揚された日の丸を下ろして焼き捨てる。

西銘知事の悲願は、昭和天皇の沖縄訪問であった。1985年に上京した折、昭和天皇に直接、「是非ご来県され、日本の戦後を終わらせてください」と、国体に合わせた来沖を要請している。だが結局、昭和天皇は体調を崩して国体出席を中止。皇太子夫妻が、名代として出席した。

後に平成天皇となる皇太子は、1975年に海洋博名誉総裁として沖縄を訪れた際、ひめゆりの塔で火炎瓶を投げつけられていた。それでも、再び沖縄を訪れたのは、琉歌を詠むことができるほど、沖縄に強い関心を持っていたからだという。

今上天皇である浩宮は、父にすすめられて、ひめゆり学徒隊の生存者、宮良ルリの著書『私のひめゆり戦記』を読んだ。浩宮は、「沖縄の人々は先の大戦を通じ、“命どぅ宝”の思いをいよいよ深くしたと聞いているが、この平和を求める痛切な叫びが国民すべての願いとなるよう切望している」と、感想を述べている。

第42回国民体育大会(海邦国体)秋季大会に出席のため沖縄県を訪れ、沖縄平和祈念堂前で、歓迎の人たちに手を振る皇太子さまと美智子さま(当時)。隣は西銘順治・沖縄県知事=1987年10月24日

第42回国民体育大会(海邦国体)秋季大会に出席のため沖縄県を訪れ、沖縄平和祈念堂前で、歓迎の人たちに手を振る皇太子さまと美智子さま(当時)。隣は西銘順治・沖縄県知事=1987年10月24日沖縄返還から20年後の1992年、復帰20周年記念事業として、首里城復元がついに実現する。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください