問題だらけの英語の「民間試験」見送りは朗報だが、検証するべきはほかにあるのでは

2019年11月06日

萩生田光一文部科学相は11月1日の記者会見で、2020年にスタートする大学入学共通テストで予定されていた英語の「民間試験」の導入を見送り、計画をあらためて見直すと言明した。

文科相は(制度に)全体的に不満があると認めざるを得ないので、あえて見送ったという。そして、「私の発言が直接原因となったということではありません」と弁明した。

だが、彼が10月24日のBSフジの番組で、「自分の身の丈に合わせて(英語民間試験で)頑張ってもらえば」などと述べたいわゆる「身の丈」発言が、格差を容認しているとして世論の猛反発を受け、それが方針転換につながったことを疑う人はいない。

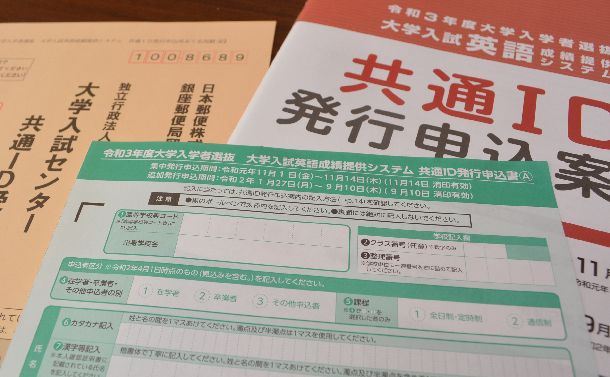

英語民間試験を受ける高校生らを特定するための「共通ID」の申込書。文部科学省が延期を発表したため、大学入試センターは対応を検討する=2019年11月1日、東京都目黒区

英語民間試験を受ける高校生らを特定するための「共通ID」の申込書。文部科学省が延期を発表したため、大学入試センターは対応を検討する=2019年11月1日、東京都目黒区安倍晋三政権にすれば、二人の閣僚(菅原一秀経産相談、河井克行法相)が相次いで辞任した直後。ここで三人目の閣僚辞任にならば、政権維持が極めて困難になる。だからこそ、辞任を回避するため、ここまで準備を進めてきた制度そのものを犠牲にしたということが疑われる。

一部報道(毎日新聞11月2日朝刊)ではこんな記事もあった。

「首相周辺も今回の決断について『萩生田氏を守るために、試験見直しを野党に差し出した』と表現した」

まさに制度が大臣の身代わりとなって葬られたということになる。

問題となった「自分の身の丈に合わせて頑張って」というくだりだが、この「身の丈」という言葉で、経済格差や地域格差、あるいは学力格差を感じるのは当然だ。特に受験を控えた高校生や家族にとっては、胸に突き刺さる言葉遣いである。

さて、今回問題になっている英語教育改革は、2013年の教育再生実行会議の提言と大学入試改革に端を発している。この流れのなか、14年末には中央教育審議会が答申で英語教育改革を打ち出した。

具体的には、大学入試にあたり英語の四つの技能「読む・聞く・話す・書く」を評価すること。そのために、新しい制度を20年度に導入すべきことを答申している。

言うまでもなく、「読む」「書く」の試験は、従来どおりペーパーテストで学力をはかることができる。しかし、「聞く」と「話す」となると、試験用紙で試験するわけにはいかないし、これを採点して成績化することも極めて難しい。

そもそも客観評価が難しいことにくわえ、民間業者が試験会場や試験官、あるいは試験問題を用意することは、実際には至難の業だ。また、民間試験の受験料は5000円から2万5000円と言われるが、地方に住む受験生にすれば、さらに交通費や宿泊費を負担しなければならず、重過ぎる負担であろう。

こうした問題点について、文科省の幹部は官邸との調整に追われた。「遠隔地の学生への交通費支援制度を作り、試験会場を増やす方向で検討しています」。そう幹部は語っている(毎日新聞11月2日朝刊)。

これに対し、官邸幹部は「難しい。これでは修正したことにならない」と突き放したというが、当然だ。税金による補助制度を、限られた人たちに安易に導入することは、納税者が許さないからだ。

今回、英語の「民間試験」の導入は先送り、今後1年をかけて新たな制度を検討し、24年度からの実施を目指すとはしているが、結局は断念したということではないか。この制度改革は世論によって葬られたということだろう。

英語民間試験の導入延期を訴える野党集会で、意見を述べる男子高校生(中央)=2019年10月31日、国会内

英語民間試験の導入延期を訴える野党集会で、意見を述べる男子高校生(中央)=2019年10月31日、国会内英語教育を充実させるなら、中学、高校、大学の授業を強化させる方向でいい。授業の内容や教員を充実させ、「聞く」英語や「話す」英語の習得に、今まで以上に力をいればいいことだ。それなら、さまざまな格差の影響を最小限に抑えることができるだろう。

英語の「民間試験」導入見送りを発表した萩生田光一文部科学相=2019年11月1日、東京・霞が関

英語の「民間試験」導入見送りを発表した萩生田光一文部科学相=2019年11月1日、東京・霞が関しかし、私が注目するのは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください