消費税見直し、「若者減税」、山本太郎氏との連携……。5年以内の政権交代を目ざして

2019年11月15日

11月20日で憲政史上最長となる安倍晋三政権ですが、閣僚の相次ぐ辞任や「桜を見る会」の中止など、「長期政権の緩み」も見え始めています。経済政策や外交の行き詰まりも指摘されるなか、野党はどう安倍政権に対峙(たいじ)するのでしょうか。立憲民主党、社会保障を立て直す国民会議と国会で共同会派を組み、攻勢を強める国民民主党の玉木雄一郎代表に、政局の見通しや野党の戦略を聞きました。(構成・吉田貴文 論座編集長)

5年以内の政権交代が射程に入ってきたと語る玉木雄一郎・国民民主党代表

5年以内の政権交代が射程に入ってきたと語る玉木雄一郎・国民民主党代表玉木雄一郎 たまき・ゆういちろう

1969年生まれ。国民民主党代表。当選4回。香川2区。東京大学卒後、大蔵省入省。05年に財務省を退官。2009年衆院選で民主党から初当選し、副幹事長などを歴任。民進党を経て17年、希望の党代表。18年5月、国民民主党の共同代表に就任し、同年9月から代表。

――11月20日で安倍晋三首相の通算在職日数が桂太郎(2886日)を抜いて憲政史上最長になります。2012年12月に民主党から政権を取り返し、第2次政権を発足してからもすでに7年近く政権を担っています。再度の政権交代を狙うべき野党の代表として、現状をどう見ますか?

玉木 安倍政権は行き詰まっていると感じます。9月11日に第4次安倍第2次改造内閣が発足してから2カ月もたたないうちに、大臣が2人も辞めるのは異常ですし、萩生田光一文科相の「身の丈」発言を契機に大学入学共通テストに導入するはずだった民間英語試験が延期になったのも、結果の良しあしは別として異例です。

森友・加計学園問題への対応に象徴されるように、安倍政権は「無理が通れば道理が引っ込む内閣」です。これまでかなり無理をして、数と力と忖度(そんたく)とで反論や異論を押さえ込み、政権が進めたい政策を実現してきましたが、ここにきて無理はダメということになった。英語民間試験延期では民主主義が再び機能しはじめたと感じています。

玉木雄一郎さん

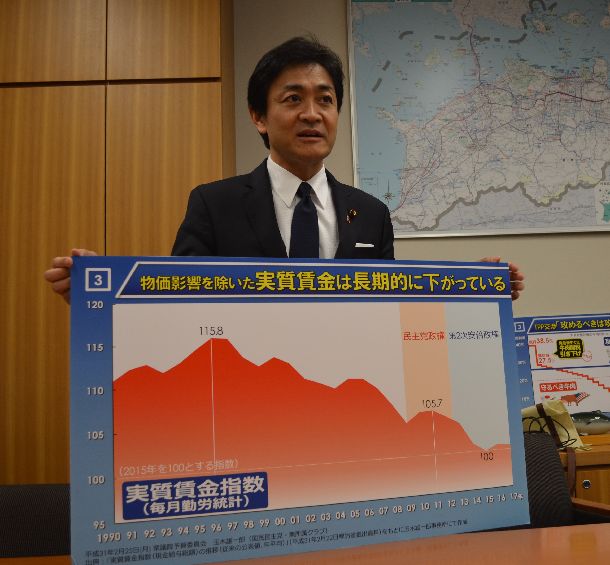

玉木雄一郎さん玉木 その通りです。政策的にも限界にきています。まず「アベノミクス」にほとんど言及しなくなった。あれだけの金融緩和をしても結局、消費は伸びず、実質賃金は下がる一方です。金融政策だけに頼る「一本足打法」ではダメだということが歴史的に証明されました。

――反面教師的な意義があったと。

玉木 安倍政権のもと、日々の暮らしに苦しんでいる人は明らかに増えています。将来不安が高まるなか、暮らしや家計に光をあてた政治をどうやって取り戻すのか。一部の人だけでなく、より広く多くの人を幸せにするのが政治の役目だとすれば、金融政策重視のアベノミクスとは別の経済政策を、社会や国民に示すのが野党のつとめだと思います。

――外交面で安倍首相を評価する向きがありますが。

玉木 日米、日ロにしても「やっている感」は出していますが、成果がどれほどあるか客観的に見る必要があります。日ロはプーチン大統領と20数回会ったと言うばかり。北方領土は「4島の帰属問題を解決して平和条約を締結」という基本理念が揺らぎ、「2島プラスアルファ」どころか「ゼロ島マイナスアルファ」、島は還(かえ)らず、カネだけとられるということになっています。日米貿易協定も「ウィンウィン」どころか日本が譲るばかりで、外交的には厳しい結果です。うまくいっているかのように見せかける「技」だけを、安倍政権は磨いているのではないでしょうか。

星浩さん

星浩さん玉木 萩生田文科相の「身の丈」発言は、大臣の資質にもかかわる問題で、野党として厳しく追及します。衆議院で約120人、参議院で約60人という野党の大きな「かたまり」はそのためにあります。緊張感のある政治を取り戻し、民主主義を再起動させるため、野党が一致結束して政権・与党に代わりうるもう一つの選択肢を示さなくてはいけません。

――依然、高い支持率を維持する安倍政権を追い込めますか。

玉木 衆議院の解散・総選挙を迫るぐらいの覚悟で攻めないといけない。そのための共同会派であり、その延長線上に、選挙における一枚岩の体制を早急に構築しなくてはいけません。

――解散はあり得ますか。

玉木雄一郎さん

玉木雄一郎さん

われわれが野に下って7年がたち、そろそろ模索と反省の野党から次世代の与党に転換する準備期間に入らないといけない。平成の30年を振り返ると、平成5(1993)年と平成21(2009)年に非自民の政権ができた。その間15年。2009年から15年は2024年なので、5年以内の政権交代が射程に入ってきたと思っています。

東京五輪・パラリンピックが終わった後、2020年代の日本は内政的にも経済的にも外交的にも大変な時代に突入します。「ポスト安倍」を自民党内の問題にせず、野党が政権をとりにいかないとダメです。2020年代、30年代に向けてわれわれが何をするか、具体的に仕掛けていかないといけません。

星浩さん

星浩さん――先日、『永田町政治の興亡』(朝日選書)という本を出しました。平成の30年、日本政治は実にいろんなことがありました。消費税の導入、政治改革、国際貢献、安全保障などの問題に政治家や官僚、メディアがどう取り組んできたかを、現場を取材した記者として書いたものです。玉木さんは官僚、政治家とし平成を過ごされたわけですが、どんな時代だったと認識していますか。

玉木 平成というか、1996、97年ごろに日本経済・社会が変質したと、私は見ています。たとえば実質賃金は97年をピークに低下、生産年齢人口も減りはじめました。とりわけ実質賃金の下落は深刻です。世帯所得の中央値は平成の30年間で120万円以上減っている。平成とは、日本人が貧乏になった30年だと思います。

会社は儲かっているのに、勤労者へのその果実が分配されていない。グローバル化が進むなか、一部の企業は豊かになったが格差が広がり、普通の人の暮らしは非常に厳しくなり、将来への見通しが立ちにくくなったのが、平成の本質です。令和でやるべきは、こうした経済の悪循環を根本的に変えることです。

玉木雄一郎さん

玉木雄一郎さん玉木 経済の好循環を作り出すためのスタート地点を、民主党政権時代も含め、これまで大企業においてきました。大企業がもうかれば従業員の給料が増え、中小企業、関連企業に恩恵がいき、地方も豊かになるという「トリクルダウン」の論法です。アベノミクスも同様ですが、結局、トリクルダウンは起きなかった。企業の内部留保がたまり、株を持つ人がもうかるばかりで、普通の労働者に恩恵は及びませんでした。

好循環のスタート地点を変えなければなりません。それは「家計」です。具体的には、家計の可処分所得を増やし、消費を軸とした好循環をつくる経済政策に転換すべきです。

米中貿易戦争は今日、明日におさまる話ではない。対米、対中輸出に頼る輸出主導型経済から脱しなくていけない。カギを握るのは、GDPの6割を占める消費。消費にプラスのことは何でもやり、マイナスなことはやらないというぐらいの発想が重要です。

――その場合、消費税はどうしますか。

玉木 消費税が基幹税として大事であることは認めますが、消費を軸とした好循環を実現するうえで、消費税に頼る税制も見直したほうがいいと考えています。

――平成の税制改革は消費税を軸に展開されてきました。そこを変えるとなると、一大転換ですが。

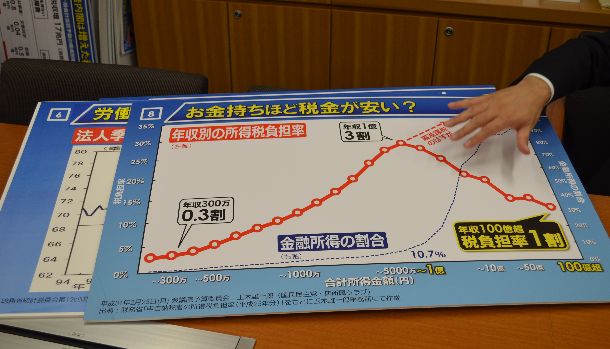

玉木 アベノミクスにかわる消費を軸にする経済政策を野党が打ち出す際、税制の見直しは避けて通れない課題です。たとえば所得税。日本は累進課税ですが、年間所得1億円をピークに税の負担率は下がっている。お金持ちは金融所得が多いからです。ここは改めて、金融所得も合算した総所得に累進の税率をかけるようにすべきです。

年収別の所得税負担率。年間所得1億円をピークに税の負担率は下がっている。

年収別の所得税負担率。年間所得1億円をピークに税の負担率は下がっている。――財政再建はどうしますか。

玉木 たしかに財政再建は重要ですが、結果として達成するべき目標であり、財政再建そのものを目標にするのは間違いです。財務省にいた私がいうのはなんですが、政治が向き合うべきは人々の暮らしであり、幸せであり、安心です。そのために財政を使えるなら使えばいい。それで経済が豊かになり、生活が安定し、税収が増えて、結果的に財政再建が進むのはいいが、国民生活に犠牲を強いてまで財政再建をするというのは本末転倒です。しかも、いまはそれを許す状況がある。世界的な低金利です。

ここでポイントは財政の支出先です。これまでは公共事業が中心でしたが、今後は国債を発行し、そこで得られたお金を家計に届ける、子どもたちの未来に届けるという発想に変えるべきです。PB(プライマリー・バランス)のために未来の成長の芽を犠牲してはいけません。

――建設国債ならぬ、子どもたちの未来のための国債ですか。

玉木 未来への投資は国債発行してでも大胆にやるというのが、かねてからの私の主張です。低金利をいかして50年債、100年債といった超長期国債を発行し、「国家100年の計」である教育や科学技術に投資をする。いま一番投資すべきは人的資本なのに、日本は心もとない限りです。昭和の最後の予算と平成の最後の予算を比べると、予算規模は1.7倍、社会保障は3倍、国債費も2倍増えていますが、文教科学費は昭和の最後が5兆円、平成の最後も5兆円で横ばい。この間、アメリカと中国は実に20倍に増えている。教育や科学にお金を使わない国に未来はありません。

もうひとつ、近いうちに政策にまとめたいのですが、「若者減税」を私は提案しています。

玉木雄一郎さん

玉木雄一郎さん――若者減税とは聞き慣れないですが。

玉木 現行の社会保障制度のもとで、政府から受ける生涯の受益と払う負担を収支で考えると、60代はプラス4千万円、50代でとんとん、20代になるとマイナス1200万円。いま生まれた子は8千万円ぐらいマイナス。とんでもない格差です。そこで、20代は所得税や住民税を免除してはどうかというのが、「若者減税」の考え方です。先行事例もある。ポーランドでは優秀な若い人材が海外に流出するのを防ぐため、26歳以下の一定の所得以下の人は所属税を減免しました。

20代は人生100年時代の基盤をつくる10年です。でもいまの日本では、結婚しようにも転職しようにも、あるいは起業しようにも、給料が少なくておカネが貯まらない。そこでこうした世代を若い減税で応援しようというのが、「若者減税」のコンセプトです。

試算すると、20代が払っている年間の所得税の合計は2兆円程度。消費税の1%分弱です。働いた分がすべて自分のものになると、20代は元気になるし、海外から優秀な若者もくるでしょう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください