野球人、アフリカをゆく(16)ボールを投げそのボールを打つ。そこから野球は始まる

2019年11月16日

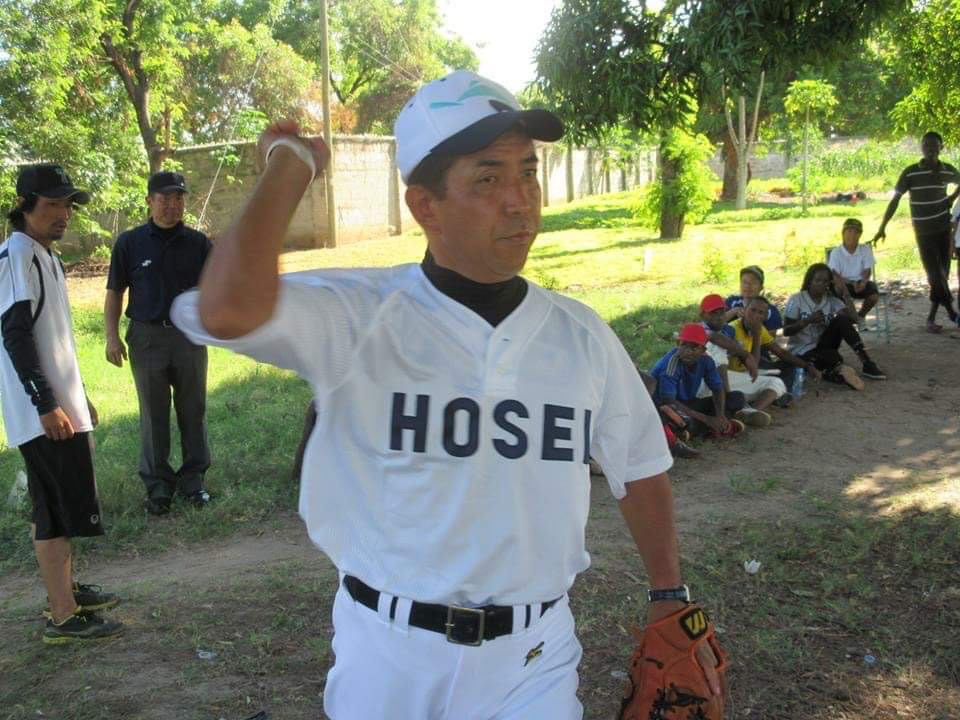

代表チームの練習前ミーティングで練習メニューの内容と意図を説明する友成監督。規律と笑顔の両立を目指した代表チームを目指した。

代表チームの練習前ミーティングで練習メニューの内容と意図を説明する友成監督。規律と笑顔の両立を目指した代表チームを目指した。

<これまでのあらすじ>

危険地南スーダンに赴任し、過去、ガーナ、タンザニアで野球の普及活動を経験した筆者は、3か国目の任地でも、首都ジュバ市内に安全な場所を確保し、野球教室を始めた。初めて野球を目にし、取り組む南スーダンの子供たちとの信頼関係も徐々にできてゆく。ようやく試合ができるレベルになってくると、試合前に整列し、礼をする日本の高校野球の形を導入していった。その独自の野球哲学が確立されたのは、ゼロから急速に発展するタンザニア野球だった。そこには、長年培ってきた野球観を変えるような出会いがあった。

前回「タンザニアで気づいた日本野球のガラパゴス化」で、第2回タンザニア甲子園に参加し審判をつとめていただいた小山克仁さんが、試合中に私をベンチから呼び出したところまで書いた。そこで聞いた青天の霹靂(へきれき)のような言葉から、今回は始めたい。それは、

「友成監督、選手たちに盗塁させないでください」

だった。

タンザニア甲子園の第2回大会が開催されたのは2014年12月。まったく野球がなかった国に野球が紹介されて2年半が過ぎた頃だが、まだまだ創生期。5チームが参加したが、最初に野球が紹介されたダルエスサラームの2チームは、あとから始めたチームに比べて当然ながら強い。

同年2月の第1回大会は軟式ボールで大会を行ったが、第2回大会からは硬式ボールに変えた。そうするには理由があった。

機動力野球を目指したタンザニア代表チームでは、日ごろの練習でも盗塁に力を入れていた。

機動力野球を目指したタンザニア代表チームでは、日ごろの練習でも盗塁に力を入れていた。そんな私に、小山さんは「盗塁させないでください」という。真剣勝負の公式戦の試合中に、盗塁をやめろと指導する主審って……。

前回書いたが、小山克仁さんは全日本アマチュア野球規則委員会副委員長で、現在はアジア野球連盟審判部長を務める、野球人の大先輩だ。名門の法政二高、法政大学と野球を続け、25歳から審判員となって東京六大学や国際大会、甲子園でも審判を務めた。この時点ではバリバリの現役で、日本の野球界のど真ん中にいた。

驚く私に小山さんは続けた。「盗塁した走者が簡単に2塁、3塁まで行ってしまうから、打者はよい球でも振らなくなっている」

そんなことを言われたのは、私の長い野球人生で初めてだった。たしかに盗塁が多いと試合進行がダラダラする。主審の指導なのでいったん受け止め、盗塁のサインは出さないようにしたが、内心、まったく納得がいかなかった。仮にも真剣勝負。勝つためにベストを尽くす。盗塁の練習も積んだのだから、その成果を発揮させてあげたい。そもそも戦術的なことを審判に指示されるなんて、おかしくないか?

だが、この時点で、私は全くわかっていなかった。小山さんの指導の本当の意味が。そして、審判の本当の役割が。それはおそらく、私をはじめ多くの日本人野球指導者が、ガラパゴス化した日本野球の中で育ち、陥ってしまった野球観のゆえだ。小山さんの指導は、そこから私が脱皮するきっかけとなった。

試合後。あらためて小山さんに意図を訊くと、明快な答えが返ってきた。

「野球の原点は、投手がストライクを投げて、バッターが打つ。これが原則なんですよ。せっかくいいボールが来ても、打者はランナーが盗塁で進塁するのを待ってしまう」

「でも、1点でも多く点を取り、勝つことを目指すのが野球じゃないんですか?試合がだらけてしまうというのは確かによくないですが、彼らは勝ちたいんです。一生懸命になることを妨げるのは、納得しがたいです」と思わず反論する私。すると小山さんはこんなことをいう。

「国際大会で点差が開くと、勝っているチームの投手は相手にまっすぐしか投げない。ランナーは盗塁しない。これがマナーなんですよ」

「えっ?」

「野球はチーム力に差が出やすいスポーツです。実力差があるのは仕方ないこと。でも、野球の最も基本的なことは、投手はストライクを投げ、打者はストライク、つまり、打つこと、なんですよ。実力が拮抗(きっこう)してくれば変化球や機動力を使って勝ちに行くのは自然でしょう。しかし、圧倒的に実力があるチームが相手に打たせない、戦意を喪失させるようなことをする。これはフェアじゃないんですよ」

「同じ条件の中で戦い、自らの実力を存分に発揮することこそがフェアじゃないんですか?」と食い下がる私に、小山さんは意外な言葉を使った。

「その考えは、相手に対するリスペクトがないんです」

「えっ?リスペクト、ですか?」

「相手がいるから試合ができる。審判がいるから試合ができる。観客がいるから頑張れる。そうした環境の中でやるのが野球なんですよ。相手に実力を発揮させる機会を提供するのは、相手に対するリスペクト。そして、フェアプレー精神なんです」

アブダラ主将が先頭に立つ練習風景。主将(先頭左)の掛け声で全員が一つになる。

アブダラ主将が先頭に立つ練習風景。主将(先頭左)の掛け声で全員が一つになる。

「それが日本の野球の間違ってしまっているところなんです。日本はワールドランキング第1位の国ですが、そうしたマナーがまったくなっていません。勝つことが第一になってしまっている。勝つことを目指すのは大事ですが、そのために何をやってもいいという事ではない。フェアプレー精神からずれてしまっているんです」

頭の中が混乱していた。全力を尽くすことがいけないこと?手を抜くことがリスペクト?

フェアプレーって、そもそもなんなのだろう。

この日の試合はすべて終了しており、グラウンドもすっかり日が暮れてきたので、いったん解散し、グラウンドを後に。その後、宿泊先の近くの中華レストランで、小山さんとの議論が再燃した。

「友成さん。何でストライクというか知ってますか?」

「ストライク、は英語で打つ、という意味ですよね」

「審判が、ストライクゾーンに投げられたボールを打たないときに、ストライク!と言いますよね。これはすなわち、いいボールなんだから、打て!と審判がバッターに促しているんですよ」

「えっ?そういうもんなんですか?」

「だって、ストライクは打て!なんですから」

「まあ、確かに、グッドボール!とは言いませんね…」

「友成さん、野球の本質はそこにあるんですよ。投手は打ちやすいゾーンにボールを投げる。バッターはそのボールを打つ。そこから野球は始まるんです」

私はここでようやく、はっとさせられた。野球のそもそも論だが、これまで考えたこともなかった観点だ。ビールを飲みながら饒舌になった小山さんと議論しているつもりだったが、いつしか小山さんのレクチャータイムとなっていた。

いろんな野球があっていい。しかし、原点は何だったのか。勝つことに固執するがあまり、本質を見失っている、と小山さんは言う。

「日本の野球は強いですよ。しかし、途上国の弱いチーム相手に、とても打てないような変化球を投げ込み、どんどん盗塁してガンガン点を取る。こんな野球をやっているなんて、姑息で恥ずかしい限りですよ」

恥ずかしい、なんて言葉がでてくるなんて思わなかった。しかし、同時に、私の中で長い年月かけて凝り固まった野球観が、徐々に溶けてゆくのも感じた。

「野球に大切なのは、リスペクトとジャスティス。尊敬と正義、なんですよ」

胸を張ってやる野球。相手に敬意を払い、フェアプレーを尊ぶ。うん、なんかすごくすっきりする。そして、それってすごく大事なことだ。

野球に熱心に取り組むタンザニアの選手たちに、私は一体何を伝えたかったのか。それは、勝つための姑息な野球ではないはずだ。

勝敗という結果よりも、勝利を目指す過程こそ、重要な意味を持つ。相手の弱みに付け込む、勝利のために容赦なく戦うのではなく、野球の基本である投手と打者の勝負をリスペクトすることこそが大事なのだ。

小山審判に、盗塁をやめさせろ、と指導されたのは、実は私自身が野球に対するリスペクトが欠けていたことためでもあった。霧が晴れて青空が見え始めたような気分になった夜だった。

小山さんと、やはり社会人野球や国際大会の審判などで活躍する座間邦夫さんの二人の国際審判を迎えて行われた第2回タンザニア甲子園大会。実力的にはまだまだレベルが低い大会を、2人は大いに引き締め盛り上げてくださった。

大会の合間には審判講習会なども開いてもらった。審判がいなければ野球はできない。審判の技術だけでなく、試合を裁き、正しく導く審判のスピリット、意義と魅力も選手たちに伝えてもらった。

「試合の中で審判は石ころと同じ」という私の認識は大きく変わった。審判は「野球の本来の価値の防人」なのだ。

第2回タンザニア甲子園大会の閉会式で、初の国際大会遠征メンバーを発表。地方のチームからも選手が選ばれた。

第2回タンザニア甲子園大会の閉会式で、初の国際大会遠征メンバーを発表。地方のチームからも選手が選ばれた。第2回タンザニア甲子園大会の終了から2週間後、U18のアフリカ代表決定戦が隣国ケニアで開催される。国際大会初出場を目指すタンザニアは、大会期間中に選手選考を行い、閉会式で代表チーム入りメンバーを発表した。私が代表チームの監督として指揮を執る。

大会最終日の翌日から出発までの10日間ほど、合宿を行った。平日、私は仕事があるため、小山さんをはじめ、地方からチームを率いて参加させた監督役の青年海外協力隊員の方々が、月曜日から金曜日までの日中、面倒をみてくれた。

合宿で整理整頓する選手たち。みんなのためにできることを協力しあって積み上げていく。決まりごとの意味を知り実践することから規律は育つ。

合宿で整理整頓する選手たち。みんなのためにできることを協力しあって積み上げていく。決まりごとの意味を知り実践することから規律は育つ。

日本の高校野球ではベンチに道具が整然と並べられているのはよく見る光景だが、これがアフリカとなると、新鮮だ。心なしか、選手たちの動きもきびきびしている。審判の装いではなく、母校法政大学のユニフォームをまとって指導している小山さんに、思わず声をかけた。

「選手たち、合宿も5日を過ぎて、疲れもピークだと思うんですが、いい動きしてますね。道具もきちんとそろえてますし」

「道具を大切にすること、使いやすいように準備を整えること。これは青年海外協力隊員の平野さんたちが指導してくれました。さすが元高校球児ですね。でも、初日は規律が全くなってなかったですよ。練習開始時間にほとんどのメンバーが遅れてきてましたから」

技術指導する小山審判員。代表チームの合宿では、審判員姿から法政のユニフォーム姿に。

技術指導する小山審判員。代表チームの合宿では、審判員姿から法政のユニフォーム姿に。

「友成さん、野球が誕生したばかりの頃の野球のルールブックの第1条はなんだか知ってますか?選手は時間を守ってグラウンドにくること、なんですよ。友成さんがよく言う規律の大切さは、まさに基本ということですね」

小山さんの野球に関するうんちくは膨大だ。意外な事実に驚きつつ、私には「規律」について別の思いもあった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください