歴代最長の安倍政権は文書の破棄に逃げず、「桜を見る会」の問題点を徹底検証すべし

2019年11月21日

「桜を見る会」で笑顔をみせる安倍晋三首相夫妻(中央=2019年4月13日、東京・新宿御苑

「桜を見る会」で笑顔をみせる安倍晋三首相夫妻(中央=2019年4月13日、東京・新宿御苑 安倍晋三首相が主催する「桜を見る会」をめぐる騒動は、首相自らが「来年度中止」の決断をしたにもかかわらず、収まる気配が見えない。朝日新聞の世論調査によると、首相の「招待者の取りまとめなどには関与していない」という説明には、68%が「納得できない」と回答している(朝日新聞デジタル2019年11月18日)。

この一件は、あの森友・加計学園問題より、もっと広く深い政権に対する不信感を、国民の間にもたらした。永田町の一部でささやかれていた衆議院の解散・総選挙も、とうてい断行できる状況ではなくなった。

そもそも「間違ったことをしてしまったが、これからはそんなことはしない」という首相の言い方は弁明にも反省にもなっていない。説明が二転三転することも、隠していることがあるのではないかという疑念をかきたてる。

私自身はこの問題の根底にあるのは、「政治の節度」のようなものだと思っている。要は、招待者の人数、基準、接待の内容などについて、「どこで線を引くか」という判断の問題ではないか。

法律違反があればそれは論外だが、適法であっても、「非常識なこと」をしないというのが、望ましい政治判断だろう。裏を返せば、首相の判断力に直結する問題だと言える。

この春、4月に「桜を見る会」のニュースを見たとき、私はとっさに“秀吉の花見”を思い浮かべた。ときの最高権力者が、桜花爛漫のなかで多くの人たちと酒食を共にしている光景が、歴史に名高い秀吉の饗宴と重なって見えたからであろう。

秀吉の花見とは、天下人にのぼりつめた豊臣秀吉がその最晩年に、京都の醍醐寺で催した盛大な花見の宴、いわゆる「醍醐の花見」である。

調べてみると、なんと1300人の一族郎党の女性たちが集まったという。現在に続く花見の宴はここから始まったと言われるから、まさしく我が意を得たりという感じだ。華やかに着飾った芸能人が目立ったこともそんな連想を喚起したかもしれない。

報道によると、「政府は、招待基準の明確化、招待プロセスの透明化、予算額、招待人数の4項目を中心に、幅広く意見を集めて、会のかたちを見直す」としている(朝日新聞デジタル2019年11月13日)。

だが、そもそも政治の節度からすれば、“秀吉の花見”の10倍を超える1万8千余人の人数は、あまりに多すぎる。そして、なによりも来年度予算に盛り込まれるはずだった5729万円も多すぎる。招待基準の「各界における功績、功労のあった方々」(安倍首相)というのも、あまりにあいまいな基準である。言えば、国民の大半が各界における功労者だ。

首相は15日の会見で、招待者の増加について「私自身も反省しなければならない」と述べた。実際、首相の地元からの招待者が800人を超すというのは、突出して多すぎる。それがわれわれの税金による招待なのだから、黙視できないところだ。当初の説明から一転、招待者の選定過程に自身が関与したことを認めた首相だが、800人という数を知らなかったはずはない。明らかな“我田引水”である。

「桜を見る会」であいさつする安倍晋三首相(中央)=2019年4月13日、東京都新宿区

「桜を見る会」であいさつする安倍晋三首相(中央)=2019年4月13日、東京都新宿区実はこの種の問題は、政治家にとって格別に悩ましい。

10人ほどの招待なら、招待されない人たちの反発はそれほどではないが、千人、万人という人が招待されながら、自分に声がかからないとなれば、その反発はすさまじいものになるからだ。おそらく地元の山口県民は800人という数字を知らなかったはずだ。もし知っていたら、リストアップされなかった人たちの怒りは大きい。

だから、もめ事が起こらないように解決しようとすると、どうしても次の年には招待を増やす方に向かわざるを得ない。だが、それがまた反発や怒りを増幅するのでかなり厄介なのだ。

概算要求額で見る限り、来年はさらに招待客を増やすつもりだったようみみえる。さらに、その翌年になると、何万人にもなりかねない。安倍首相も今回の一件にはむしろホッとしているところもあるかもしれない。

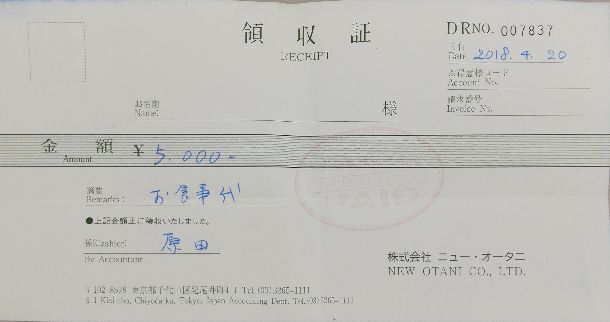

2018年の「桜を見る会」前日に開催された夕食会の領収書。宛名はなく、金額は「5千円」、適用は「お食事代」となっている。支払い済みを示すニューオータニのスタンプも押されている

2018年の「桜を見る会」前日に開催された夕食会の領収書。宛名はなく、金額は「5千円」、適用は「お食事代」となっている。支払い済みを示すニューオータニのスタンプも押されているとはいえ、ニューオータニは「1人5000円」とは決していわないだろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください